- 更新日 : 2025年11月4日

社会保険料のダブルチェック方法は?計算ミスを防ぐダブルワーク時の注意点

社会保険料の計算ミスを防ぐには、複数担当者によるダブルチェックが大切です。特に、従業員がダブルワーク(副業・兼業)を行っている場合、各事業所の給与を合算して保険料を決定するため手続きがより複雑になり、二重徴収や計算ミスが生じる可能性が高まります。

毎月の給与計算で正確性が求められるなか、こうした複雑な保険料計算に悩まれる担当者の方も多いでしょう。

本記事では、社会保険料を正確に計算するためのダブルチェックの重要性から、ダブルワークにおける確認手順や注意点までをわかりやすく解説します。

目次

社会保険料のダブルチェックは必要?

社会保険料のダブルチェックは、計算ミスによる追徴課税などの経営リスクを避けるためのも必要となるでしょう。近年、副業や兼業(ダブルワーク)の増加で社会保険の手続きは複雑になっており、意図しない二重徴収や徴収漏れを防ぐためにも欠かせない業務となります。

追徴課税や延滞金といった経営リスクを避けられる

社会保険料の計算に誤りがあり、納付額が足りなかった場合、後日年金事務所から指摘を受けると、不足分をまとめて支払う必要があります。それだけでなく、高い利率の延滞金も発生するため、会社の資金繰りに影響することもあります。ダブルチェックを行うことでこうした予期せぬ出費を防ぐこともできます。

従業員との信頼関係を維持・向上させる

給与から天引きされる社会保険料は、従業員の将来の年金や健康保険に大きく関わり、生活の土台となる大切なお金です。もし徴収額が多すぎれば従業員は会社に不信感を抱き、逆に少なすぎて後から追加で支払うことになれば、従業員の家計に大きな負担をかけてしまいます。日頃から正確な給与計算を徹底することは、従業員が安心して働ける環境を作り、良い関係を続けるために大切です。

複雑化する副業・兼業(ダブルワーク)の手続きに対応できる

従業員が2か所以上の勤務先で社会保険の加入条件を満たす場合、社会保険料の計算は一段と複雑になります。各社の報酬を足し合わせて、保険料の基準となる「標準報酬月額(※)」を算出し、それに基づいて決まった保険料を各社の給与の割合で分ける作業が発生します。

この流れは、他社の正確な給与額を従業員から聞く必要があるなど、ミスが起こりやすく、複数人でのダブルチェックが特に求められます。

※標準報酬月額:社会保険料を計算しやすくするために、従業員の月々の給与を一定の等級に区切ったもの。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック

健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。

年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

2か所以上で働く場合、社会保険の扱いはどうなる?

従業員自身がメインの事業所を一つ選び、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出します。社会保険料は、すべての勤務先の給与を合計して計算され、それぞれの会社の給与額に応じた金額を各社が納付します。

従業員が「主たる事業所」を選んで届け出る

複数の事業所で社会保険に入る場合、手続きの窓口を一つにするため、従業員がメインとなる「主たる事業所」を選ぶ必要があります。この選択を年金事務所に届け出るための書類が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」です。

参考:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構

保険料はどのように決まるのか

提出された届出をもとに、日本年金機構がすべての勤務先の給与を合計して、全体の保険料の基準となる「標準報酬月額」を決めます。例えば、A社で20万円、B社で15万円の給与なら、合計35万円をもとに標準報酬月額が「36万円」と決まります。

この等級の保険料(例:約6.6万円)を、給与の比率(20万円:15万円)で分け、それぞれの会社が支払う保険料(A社:約3.8万円、B社:約2.8万円)が決まり、通知されます。

関連:2カ所以上の会社で雇用されるようになった場合の社会保険の取り扱いについて

ダブルワークで社会保険に片方の会社だけで加入できる?

原則としてできません。それぞれの勤務先で社会保険の加入条件を満たす場合、法律の決まりとして、本人の希望にかかわらず両方の事業所で社会保険の手続きを行い、「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。

法律上の義務であり原則として加入は必須

社会保険への加入は、条件を満たした従業員と会社の双方に課せられた法律上の義務です。「収入が減るから入りたくない」「手続きが面倒だから片方でいい」といった個人の希望で加入するかどうかを選ぶことはできません。会社担当者は、従業員から相談された際に、これが法律のルールであることを丁寧に説明する必要があります。

一方の事業所で加入条件を満たさない場合は例外

例外として片方だけの加入となるのは、一方の会社では正社員として働き、もう一方の会社(副業先など)では労働時間が短く加入条件を満たさない場合です。このケースでは、条件を満たす会社でのみ社会保険に加入し、「二以上事業所勤務届」の提出もいりません。

参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

【実践編】社会保険料のダブルチェックリスト

ダブルワークを行う従業員の社会保険料を正しく計算するための、実践的なダブルチェックリストです。仕事の流れに沿って3つの段階に分けていますので、ぜひご活用ください。

1:従業員からの申告・情報収集時のチェック(主に人事担当)

| チェック項目 | 具体的な確認内容 |

|---|---|

| 兼業・副業の申告 | 兼業先の会社名、所在地、連絡先は正確か? |

| 雇用契約の確認 | 兼業先での労働時間や日数は、社会保険の加入条件を満たすか?(契約書などで確かめる) |

| 給与額のヒアリング | 兼業先での毎月の給与(基本給や手当)はいくらか?可能なら給与明細のコピーをもらう。 |

| 所属選択の意思確認 | どちらの会社をメインの事業所にするか、従業員の意思をはっきりと確認したか? |

2:手続き・給与計算システム設定時のチェック(人事・会計連携)

| チェック項目 | 具体的な確認内容 |

|---|---|

| 「二以上事業所勤務届」の記載内容 | 従業員が書いた内容(特に他社の給与額)と、聞き取った内容に食い違いはないか? |

| 年金事務所からの通知書照合 | 「標準報酬月額決定通知書」に書かれた合計額は、自社と他社の給与を足した額と合っているか? |

| 按分保険料額の確認 | 「保険料納入告知額通知書」に書かれた自社が支払う保険料は、計算上おかしくないか? |

| 給与システムへの登録 | 通知された保険料を、給与計算システムに間違いなく登録したか?(入力者と確認者でダブルチェック) |

3:月次・定例業務でのチェック(主に会計担当)

| チェック項目 | 具体的な確認内容 |

|---|---|

| 給与明細の控除額 | 給与明細の社会保険料は、システムに登録した金額と合っているか? |

| 給与の変動確認 | 自社か他社で給与が大きく変わらなかったか?(社会保険料の変更手続きが必要か判断) |

| 従業員への状況確認(定期的) | 兼業先の働き方が変わっていないか、年に1〜2回は確認する機会があるか? |

| 賞与支払時の手続き | ボーナスを支払った際、合算用の「賞与支払届」を提出したか?ボーナスからも保険料を引いたか? |

社会保険料のダブルチェックでよくある間違いや注意点は?

ダブルワークの社会保険料計算では、特有の間違いやすいポイントがあります。ここでは、担当者が陥りがちなミスとその対策を解説します。

従業員からの給与申告が不正確

一番多い間違いの原因は、従業員からの申告内容が正確でないことです。悪気はなくとも、手当を忘れたり、手取り額を伝えたりするケースがあります。対策として、話を聞くだけでなく、可能であれば兼業先の給与明細のコピーを提出してもらうことが確実です。

給与の大きな変動(随時改定)の見落とし

自社で給与が上がったときはもちろん、兼業先で給与が大きく変わった場合も、社会保険料を見直す手続き(随時改定)が必要になることがあります。しかし、他社の給与の変更は従業員から申告がないと分かりません。定期的に兼業先の状況を確認し、給与に大きな変更がなかったか聞く仕組みを作ることが重要です。

ボーナス支払時の計算漏れ

月々の給与だけでなく、ボーナスからも社会保険料は引かれます。ダブルワークの場合、自社と兼業先の両方から同じ月にボーナスが出ると、それらを合計した金額で保険料が決まります。この手続きを忘れると保険料の徴収漏れになるため、ボーナスを支払う月の仕事のフローに必ず組み込んでおきましょう。

社会保険料のダブルチェックを効率化するには?

給与計算システムや会計ソフトを最大限に活用し、手作業で行うチェック業務はテンプレート化して役割分担を明確にすることが有効です。アナログな作業とデジタルツールを組み合わせることで、ミスを減らしながら、業務全体のスピードを向上させることができます。

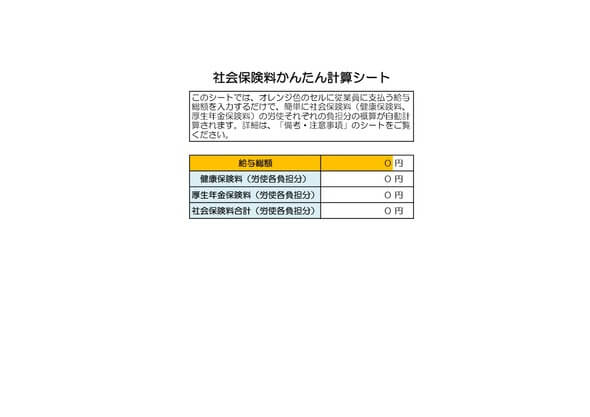

給与計算システム・会計ソフトを活用する

多くのクラウド型給与計算システムには、ダブルチェックを助ける機能が備わっています。

- 社会保険料の自動計算:

毎年改定される最新の保険料率が自動で適用されるため、料率の設定ミスを防げます。 - 勤怠管理との連携:

勤怠データを自動で取り込むことで、給与計算の基礎となる労働時間や日数の転記ミスがなくなります。 - 入力チェック機能:

扶養人数の変更漏れなど、過去のデータとの整合性が取れない場合にアラートを表示する機能もあります。 一部の高機能なシステムでは、二以上事業所勤務者の按分計算に対応している場合もありますが、多くは手動での設定が必要です。

その場合でも、一度設定すれば毎月自動で計算されるため、手計算に比べて大幅な効率化とミス削減につながります。

チェック業務の標準化と役割分担を徹底する

システムを導入しても、最終的な確認は人の目で行う必要があります。その手作業を効率化するには、業務の標準化が欠かせません。

- チェックリストの共有:

この記事で紹介したようなチェックリストをExcelやGoogleスプレッドシートで作成し、担当者全員が同じ基準で確認できるようにします。「誰が・いつ・何を」確認したかの履歴を残すことで、責任の所在が明確になり、チェック漏れを防ぎます。 - 役割分担の明確化:

「入力担当者」と「確認・承認者」を分け、それぞれの役割を明確にします。特にダブルワークのような複雑なケースや、入退社、給与変動があった従業員に絞って二次チェックを行うなど、メリハリをつけることで、確認の質を落とさずに時間を短縮できます。

従業員からの情報収集を仕組み化する

ダブルワークの社会保険手続きで時間がかかるのは、従業員からの情報収集です。この部分を仕組み化することで、プロセス全体がスムーズになります。

- 申告フォーマットの用意:

兼業・副業を申告してもらう際に、必要な情報(兼業先の報酬月額、労働時間、事業所名など)を漏れなく記入できる専用のフォーマット(Webフォームなど)を用意します。 - 定期的な状況確認の定例化:

年に一度、算定基礎届の提出前などに、全従業員へ兼業状況に関するアンケートを実施するなど、情報収集を会社の定例業務として組み込むと、申告漏れを防ぎやすくなります。

副業は社会保険の手続きで会社にわかりますか?

はい、わかります。社会保険の手続き自体が、会社に他の勤務先の存在を知らせるきっかけになります。また、一般的には社会保険よりも住民税の通知から副業が推測されるケースが多くあります。

なぜ社会保険の手続きでわかってしまうのか

「二以上事業所勤務届」はメインの会社を通して提出するため、その手続きの過程で、会社は従業員が他の会社でも社会保険に入って働いていることを把握することになります。

住民税から推測されるとはどういうことか

副業の収入を含めて計算された住民税の金額がメインの会社に通知されることで、給与に見合わない税額から副業が推測されることがあります。これを避けたい場合、確定申告の際に住民税の支払い方法を、給与天引きではなく、自分で納付する「普通徴収」に選択する方法があります。

正確なダブルチェックで社会保険料の計算ミスを防ぐ

社会保険料の計算ミスを減らすためには、ダブルワークといった多様な働き方に対応した、丁寧なダブルチェック体制を整えることが大切です。特に2か所以上で働く従業員がいる場合、手続きが複雑になりがちです。

この記事で解説したポイントは以下のとおりです。

- ダブルチェックは、計算ミスや追徴課税のリスクを減らし、会社の信頼を維持するために重要です。

- 2か所以上で働く場合は「二以上事業所勤務届」を提出し、給与を合計して保険料を決めます。

- 加入条件を満たす場合、片方だけの加入はできず、両社で手続きをするのがルールです。

- 年金事務所からの通知書と社内の計算を照らし合わせる作業は、ダブルチェックで特に重要な工程です。

人事と会計の担当者が協力し、従業員との情報共有をしっかり行いながら、この記事で紹介したダブルチェックの手順やリストを活用することが、給与計算の正確性を高め、適切な管理につながります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【テンプレ付】健康保険資格喪失証明書は自分で書くことはできる?

退職後の国民健康保険への切り替え手続きにおいて、会社に発行を依頼してもなかなか書類が届かなかったり、手続きを急ぐあまり自分で作成してしまいたいと考えたりすることもあるでしょう。健康…

詳しくみる配偶者の扶養に入ったまま社会保険には加入できる?外れる条件や手続き

会社員の配偶者(妻や夫)がパートタイマーで働いている場合、収入によっては扶養から外れて所得税の控除を受けられなくなったり、配偶者自身に社会保険の加入義務が生じて新たに保険料負担をし…

詳しくみる【テンプレ付】産休申請書とは?書き方や変更があった場合の対応をわかりやすく解説

産休申請書は、従業員が産前産後休業を取得する場合に必要になる書類です。提出することで、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までの期間の社会保険料が免除されます。産前産後…

詳しくみる社会保険未加入の問題点は?加入が義務づけられる条件や罰則について解説

会社は従業員を社会保険に加入させる義務があります。ただし、条件によっては義務とならない会社もあります。この記事では、社会保険に加入する義務がある会社の条件や未加入の場合の罰則などに…

詳しくみる標準報酬月額の2等級以上の差とは?等級の確認方法や随時改定の適用について解説

社会保険料の計算で必要になる標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合、ほかの要件を満たしたら随時改定の手続きが必要です。改定した報酬月額は、変動した固定的賃金が支払われた月から4ヶ月…

詳しくみる雇用保険被保険者転勤届の書き方は?提出先や添付書類も解説

従業員の支店間異動(転勤)などが発生した際、「雇用保険被保険者転勤届」の手続きが必要になることがあります。この届出は、従業員が同じ会社(同一事業主)の異なる事業所へ移る際に、雇用保…

詳しくみる