- 更新日 : 2025年12月24日

労災保険に加入していないとどうなる?未加入のリスクや責任

労災保険は、常勤やパート・アルバイトなど、労働者の業務上あるいは通勤による傷病等に対して必要な保険給付を行い、保険料は会社が負担します。

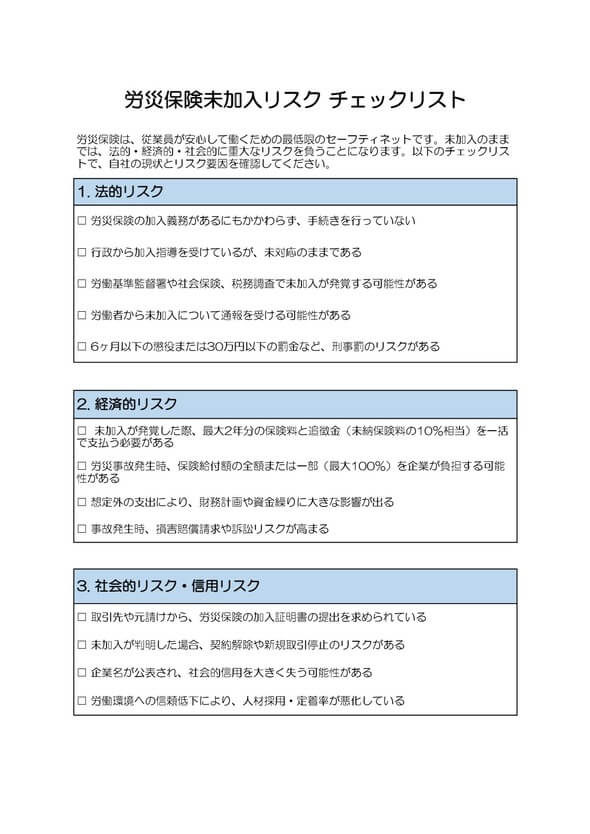

会社が労災保険の加入手続きを行わなかった場合、罰則はあるのか?また、会社が労災保険に加入していなかった場合、労働者は保険給付を受けることができないのか?これらについて解説していきます。

目次

労災保険の加入条件

労災保険の加入条件については、常勤、パート・アルバイト、派遣社員等の名称や雇用形態に関係なく、労働者を1人でも雇用している事業場については加入義務があります。

ただし、以下の事業場または労働者に関しては、他の法律で補償されることになっているので労災保険の加入対象にはなりません。

- 官公署の事業のうち非現業のもの

- 国の直営事業

また、個人事業主などの労働者でない人は本来、労災保険の加入対象ではありませんが、「特別加入」という制度を利用して労災保険に加入することができます。

特別加入制度に加入できる人としては、下記のような人がいます。

- 中小事業主ならびにその家族従事者など

- 一人親方ならびにその他の自営業者など

- 海外派遣者

労災保険の未加入はなぜ起こる?

労災保険が未加入になってしまうケースについて、起こりうるケースを見ていきます。

まず、故意に未加入のままにしている場合が考えられます。労働局の職員や労働基準監督署の監督官などの行政庁から勧奨や指導を受けていたにもかかわらず、そのままにして労災保険に加入しない会社がそのケースにあたります。

次に、重大な過失の場合が考えられます。労働局の職員や労働基準監督署の監督官からの勧奨や指導はなかったが、労働者を初めて雇用してから1年以上が経過しているにもかかわらず労災保険に加入していなかった会社が該当します。

その他にも、以下などが労災保険に未加入になる理由として考えられます。

- 労災保険の加入手続きの必要性を認識していなかった

- 労災保険料を負担したくなかった

- 日常業務に追われて手続きを後回しにしてしまっていた

労災保険に加入していない場合に罰則はある?

行政庁から成立手続を行うように指導を受けたにもかかわらず、手続を行わなかった会社に対しては、行政庁が職権による成立手続ならびに労働保険料の認定決定を行います。認定決定の際は、労働保険料を遡って徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。

また、会社が故意または重大な過失により労災保険の「保険関係成立届」を提出していなかった期間中に労働災害が生じ、労災保険の保険給付を行った場合には以下のようになります。

- 未加入だったとして会社から遡って労働保険料(併せて追徴金も)を徴収する

- 労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収する

罰則などについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

労災保険に未加入で事故を起こした場合

労災保険に入っていない従業員が業務で事故に遭ったらどうなるのでしょうか。実は、労災事故が発生した場合には、労災に未加入であっても労働者は労災の給付を受けられます。

なぜかというと、人を雇えば、労災保険の強制適用事業所になるので、保険料が未納であっても、労働者は保護され、労災申請ができるのです。

労災保険未加入の場合であっても労災申請ができるのであれば、とりあえず未加入でよいのではないかと思われるかもしれませんが、未加入の場合、当然のことながら未払いの保険料が遡って徴収されます。

ただし、最大2年間を限度とします。さらに、労働保険料額の10%の追徴金が課せられます。また、故意または重大な過失による未加入であれば、労災給付金の全部または一部が費用徴収されることになるのです。

故意に労災保険加入の手続をとらなかった場合

故意に労災保険の加入手続をとらなかった場合とは、労働局職員あるいは労働基準監督署の監督官からの勧奨・指導を受けていたにもかかわらず、労災保険に加入をしていない場合をいいます。

この場合、事業主の故意による未加入と判断し、労災給付金額の全額を費用徴収することになります。

重大な過失により加入の手続をとらなかった場合

重大な過失により加入手続をとらなかった場合とは、労働局職員あるいは労働基準監督署の監督官から加入勧奨・指導がないまま、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用してから)1年以上経過している場合をいいます。

この場合、事業主の重大な過失と判断し、労災保険給付の40%を費用徴収することとなります。

下記の例の場合、具体的に保険料・追徴金等の徴収額はいくらになるかを見ていきましょう。

※給付基礎日額=原則として労働基準法上の平均賃金に相当する額

【未払保険料、追徴金の徴収額】

2年間遡って徴収されるため、計算式は次のようになります。

① 労災保険料=140万円(1億円×1000分の7×2年)

② 追徴金=14万円(140万円×10%)

【故意に労災保険加入の手続をとらなかった場合】

遺族補償一時金の額=1,500万円(給付基礎日額15,000円×1,000日分)

③ 労災給付費用徴収額=1,500万円(1,500万円× 100%)

合計(①+②+③)=1,654万円(140万+14万+1,500万)

【重大な過失により加入の手続をとらなかった場合】

遺族補償一時金の額=1,500万円(給付基礎日額15,000円×1,000日分)

④ 労災給付費用徴収額=600万円(1,500万円× 40%)

合計(①+②+④)=754万円(140万+14万+600万)

このように、労災保険に未加入で事故が発生すると莫大な金額が請求される可能性があるわけです。

労災保険の未加入は注意が必要です

今回は、労災保険の加入条件を確認し、未加入になってしまうケースや未加入中に労災事故が起きた場合についての罰則などについても見てきました。

労災保険の加入を怠っていた場合、会社は遡りで莫大な金額の未払保険料や追徴金、給付金の費用徴収がかかってきます。

会社の経営にもかかわる事態になりかねませんので、労災保険の加入状況や保険料納付状況について確認するようにしましょう。

よくある質問

労災保険への加入義務となる対象について教えてください。

労災保険の加入義務の対象の有無については、常勤、パート・アルバイト、派遣社員等の名称や雇用形態の違いにかかわらず、労働者を1人でも雇用している事業場については労災保険の加入義務が発生します。詳しくはこちらをご覧ください。

労災保険への未加入が生じてしまうケースには、どういったものがありますか?

行政庁の勧奨や指導があったにもかかわらず、故意に労災保険に加入しなかったケースや、勧奨や指導はなかったが、労働者を初めて雇用してから労災保険に加入しないまま1年以上が経過してしまったケースがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

労災保険の関連記事

新着記事

福利厚生と健康経営とは?制度の種類・違い・導入メリットをわかりやすく解説

企業にとって、優秀な人材の採用・定着や生産性の向上を図るうえで、「福利厚生」と「健康経営」はますます重要なテーマとなっています。従業員の働きやすさや健康を支える制度として注目される福利厚生には、法律で義務付けられたものと、企業が独自に整備す…

詳しくみる派遣社員はストレスチェックの対象?派遣元と派遣先の対応を整理して解説

近年、働く人のメンタルヘルス対策として注目されている「ストレスチェック制度」。この制度は、派遣社員を含む労働者全体の健康保持と職場環境の改善を目的に導入されています。2025年の法改正により、遅くとも2028年までには従業員50人未満の企業…

詳しくみる燃え尽き症候群は甘え?知っておくべき症状・原因・対策を解説

現代の職場において、心身の限界を迎える「燃え尽き症候群(バーンアウト)」は、誰にでも起こり得る深刻な問題です。一見すると怠けや甘えに見えるかもしれませんが、責任感が強く、真面目に働く人ほど陥りやすい傾向があります。 本記事では、燃え尽き症候…

詳しくみる中小企業の人材育成とは?課題・方法・採用との違いを解説

少子高齢化や人材流動化が進む中で、中小企業にとって「人材育成」は避けて通れない経営課題となっています。限られた人材で成果を上げるには、社員一人ひとりの成長が不可欠です。 本記事では、中小企業が人材育成に取り組む意義や効果、よくある課題と解決…

詳しくみる組織設計とは?進め方や原則・再編との違いを解説

企業の成長や環境変化に対応するためには、「組織設計」が欠かせません。組織設計とは、目指す戦略を実現するために最適な組織構造や役割、情報の流れを整えるプロセスです。 しかし実務では「どのタイミングで着手すべきか」「どう設計すれば機能するのか」…

詳しくみる人材育成マネジメントを成功させるには?目的・流れ・業界別の手法を解説

近年、多くの企業が「人材育成マネジメント」の重要性を再認識しています。急速に変化する市場環境の中で、従業員一人ひとりの成長が組織の競争力を左右する時代となり、計画的・戦略的に人材を育てる取り組みが求められています。 本記事では、人材育成マネ…

詳しくみる