- 更新日 : 2025年11月13日

労働保険の概算保険料申告書とは?手順や書き方、計算方法を解説

労働保険の概算保険料申告書は、労働保険に加入する際や、継続して保険料を納める(年度更新)ために必要な書類です。継続の場合は、毎年6月1日から7月10日までの間に提出が求められます。

この記事では、申告書の基本から記入・計算方法、電子申請、廃業した場合の対応までをわかりやすく解説します。

目次

労働保険の概算保険料申告書とは?

労働保険の概算保険料申告書は、企業が従業員の賃金総額をもとに、1年間に支払う予定の労働保険料を見込みで申告し、納付するための書類です。企業には保険料を適切に申告・納付する義務があります。

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」をまとめた総称であり、正社員はもちろん、パートやアルバイトも週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合に限り、賃金を支払う労働者を雇用している事業主には、原則として両保険への加入義務が生じます。

申告書類の提出方法・提出先

労働保険の概算保険料申告書は、労働保険の加入時の初回提出に加えて、毎年「年度更新」の期間(6月1日から7月10日まで)にも提出が求められます。必要な申告書式は厚生労働省の公式サイトや、労働基準監督署の窓口で入手できます。また、e-Gov(電子政府の総合窓口)では、オンラインで申請書の作成・提出が可能です。

なお、令和2年4月以降、資本金1億円超など一部の法人には電子申請が義務化されています。

| 提出時期 | 初回:労働保険加入時 毎年:6月1日~7月10日(年度更新期間) |

|---|---|

| 提出方法 | ・労働基準監督署の窓口提出 ・郵送 ・電子申請(e-Gov) ・労働保険事務組合を通じた代行 |

| 提出先 | ・所在地を管轄する労働基準監督署 または ハローワーク ・ 労働保険事務組合(委託時) |

出典:e-Gov電子申請

労働保険関係手続の電子申請について|厚生労働省

労働保険年度更新に係るお知らせ|厚生労働省

労働保険の概算保険料申告書を書く前の準備

概算保険料申告書を作成するには、事前に必要な情報や書類を整理しておくと作成がスムーズです。とくに賃金の集計や保険の適用状況など、基本情報を揃えておきましょう。

労働保険の概算保険料申告書を書く準備の基本的な流れは、①前年度の賃金総額を集計する → ②対象となる労働者を確認する → ③保険適用の状況を把握する、という順序です。

とくにパート・アルバイト・短時間労働者が多い企業では、労災保険・雇用保険の適用対象かどうかを個別に確認しておく必要があります。

| 準備項目 | 内容・補足 |

|---|---|

| 賃金総額の確認 | 前年度に支払った給与・手当・賞与などをすべて含めた賃金の合計額 |

| 対象期間 | 前保険年度(例:令和6年度の申告なら令和5年4月1日~令和6年3月31日) |

| 対象労働者の確認 | 正社員・パート・アルバイトなど、雇用保険・労災保険の適用対象者 |

| 雇用保険適用事業所番号 | 申告書に記載が必要。未取得の場合は加入手続きを先に行う |

| 労働保険番号 | 既加入であれば控えを確認。未加入なら新規取得が必要 |

| 36協定の締結状況(必要に応じて) | 時間外労働・休日労働の予定を把握する上で参考となり、将来の賃金総額の見積もりに役立つ場合あり |

労災保険の概算保険料申告書の作成の流れ

労災保険の概算保険料申告書は、事業主が次年度に支払うと見込まれる労働保険料(労災保険料と雇用保険料の合計)を申告・納付するための書類です。作成時には、まず適用される保険料率を確認し、見込み賃金に基づいて保険料を計算します。

1.保険料率を確認する

自社の事業の業種に適用される労災保険率と雇用保険率を確認します。これらの料率は、毎年厚生労働省から発表される「労災保険率表」および「雇用保険率表」に記載されています。

労災保険率は、事業の種類(業種)ごとに細かく定められています。建設業、製造業、小売業など、業種によってリスクが異なるため、保険料率も変動します。

雇用保険率は、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の3つに大きく分類されます。自社の事業がどの区分に当てはまるか確認しましょう。

参考:令和7年度の労災保険率|厚生労働省

雇用保険料率について|厚生労働省

2.保険料を計算する

確認した労災保険率と雇用保険率をもとに、次年度に支払うと見込まれる賃金総額を掛けて算出します。ここでいう賃金総額とは、事業主が労働者に対して1年間に支払うと予想される給与や各種手当などの合計額を指します。

賃金に含めるべき項目には、基本給のほか、時間外手当(残業手当、深夜手当、休日手当など)、通勤手当、役職手当や住宅手当、資格手当といった諸手当、そして賞与(夏・冬のボーナスや業績連動型の一時金)などがあります。

非課税手当(通勤・出張交通費など)は、労働保険料の算定基礎となる賃金に含まれます。税法上の扱いとは一致しないため、注意が必要です。

対象となるのは、正社員に限らず、パート・アルバイト・契約社員など雇用形態を問わず賃金を受け取るすべての労働者です。

賃金総額の見積もり方のポイント

賃金総額は、前年の実績をベースに、以下の要素を加味して合理的に見積もりましょう。

- 昨年の賃金支給額(実績)

- 昇給・賞与の予定

- 新規採用・退職予定者数

- 残業時間の変動や36協定の見直し

- 今後の売上見通しや人員計画

例:昨年度の賃金総額が2,000万円で、今年は1名増員予定、さらに全体で3%の昇給を見込んでいる場合は、「2,000万円 × 1.03(昇給)」+増員分の人件費を上乗せして見積もります。

申告する年度の賃金総額の見込額が前年度における賃金総額の2分の1以上2倍以下である場合、前年度の賃金総額を申告する年度の賃金総額の見込額として使用します。

概算保険料の計算式

以下のように、それぞれの保険料を計算します。

労災保険料(概算) = 賃金総額(見込み額) × 労災保険率

雇用保険料(概算)= 賃金総額(見込み額) × 雇用保険率

労働保険料(合計)= 労災保険料 + 雇用保険料

計算結果は、そのまま概算保険料申告書に記載する金額になります。賃金見積もりの根拠資料(賃金台帳など)も手元に残しておくと、後日の確認や修正にも対応しやすくなります。

3.賃金集計表を作成する

賃金集計表(確定保険料算定基礎賃金集計表)とは、労働保険の確定保険料を算出する際に基礎となる賃金総額をまとめた内部資料です。申告書とあわせて提出する必要はありませんが、労働保険料の算定根拠として活用すると便利です。年度更新に関連する書類として事業所内で保管することをおすすめします。

賃金集計表には、従業員ごとの氏名、雇用区分、年間賃金額、賞与、各種手当などを記載し、対象期間(前年度の4月1日から3月31日)に支払った賃金の合計を整理します。

なお、賃金の集計作業には、厚生労働省の「年度更新申告書支援ツール」を使用すると計算や記載の確認がスムーズに進みます。

出典:主要様式ダウンロードコーナー (労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省

4.概算保険料申告書を記入する

「労働保険 概算保険料申告書」の様式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできるほか、労働基準監督署やハローワークでも配布されています。

また、電子申請(e-Gov)も可能です。

なお、この申告書は、労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の概算額を国に申告し、納付するためのものです。主に年度の初めに提出する「概算保険料」の申告と、前年度の確定保険料を申告する「確定保険料」の申告、そして概算保険料と大きな開きが出た場合の「増加概算」の申告を兼ねた様式となっています。

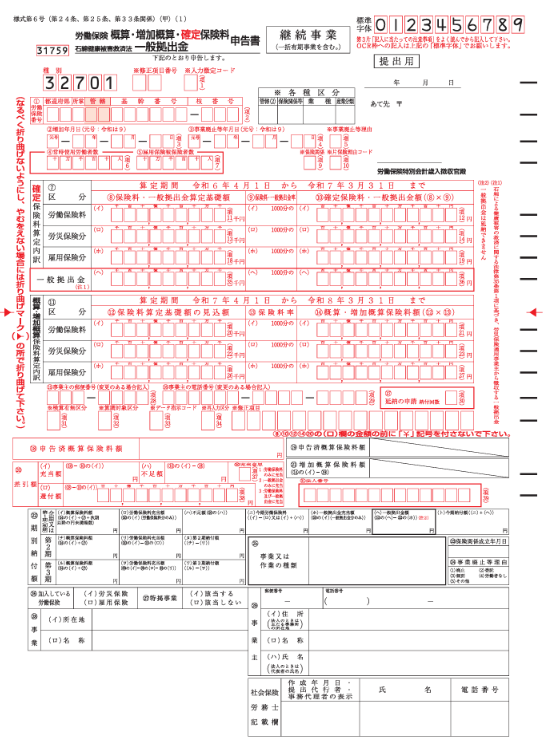

■様式第6号 労働保険 概算・増加概算・確定保険料/石綿健康被害救済法 一般拠出金 申告書(継続事業用)下書き用 見本

概算保険料申告書の主な記入項目

1. 労働保険番号・提出年月日・あて先

事業所に割り振られた労働保険番号を記入し、提出する年月日を記載します。また、あて先となる労働局を記入することも必要です。

2. 事業主の情報(事業の種類・事業の所在地・事業の名称)

労災保険率適用事業のコードと具体的な事業内容、雇用保険の事業区分と事業の種類を記入します。事業所の郵便番号と住所、事業所の名称(法人名または屋号など)を記載します。

3. 対象労働者

常時使用する労働者数と、雇用保険の被保険者数について、前年度の1か月平均の人数をそれぞれ記入します。

4. 確定保険料・一般拠出金

集計した確定賃金総額をもとに算出した労災保険料、雇用保険料、確定保険料、一般拠出金の金額をそれぞれ記入します。

5. 概算保険料額

新年度における見込賃金総額を基に計算した保険料額を記入します。

6. 延滞申請

概算保険料額が40万円以上の場合には、延納が可能です(労災保険、雇用保険のいずれか一方のみが成立している場合には20万円以上)。延納区分欄は一括納付であれば1、延納であれば3を記入します。

7. 申告済概算保険料額

前年度で申告済みの概算保険料を記入します。年度更新が初めての場合には、会社成立時の申告した額を記入します。

8. 差引額

確定保険料と概算保険料の差額を記入します。確定保険料が概算保険料を上回る場合には不足額を記入し追加納付を行い、下回る場合には差額を充当か還付の形で記入します。

9. 期別納付額

期別納付額は概算保険料の額に加え、確定保険料と前年度において申告納付した概算保険料との差額(不足額または充当額)、および一般拠出金の金額などを記入します。

記入する際の注意点

誤字脱字、計算間違いがないかを再確認してください。特に、金額の記入ミスは過少申告や過大申告につながるため注意が必要です。

出典:様式第6号 労働保険 概算保険料申告書(下書き用)|厚生労働省

5.書類を提出する

完成した申告書を、事業所の所在地を管轄する労働局や労働基準監督署、金融機関などに提出します。

電子申請(e-Gov)も利用可能で、時間外でも提出できるためおすすめです。

労働保険の概算保険料と増加概算保険料の違い

労働保険の概算保険料は年度の「初めの見込み」を事前に申告するものであり、増加概算保険料は年度途中でその「見込みが大幅に増えた際の追加申告」である点が大きな違いです。

概算保険料は、新しい保険年度(毎年4月1日から始まる年度)の開始時に、その年度中に支払う賃金総額の「見込み」に基づいて計算し、事前に申告・納付する保険料です。

概算保険料の提出タイミング: 原則として、毎年6月1日から7月10日まで

増加概算保険料は、概算保険料を申告・納付した後、年度の途中で賃金総額が当初の「見込み」を大幅に超えて増加することが明らかになった場合に、その増加分について追加で申告・納付する保険料です。

増加概算保険料の提出タイミング:当初の賃金見込みが2倍を超え、かつ増加分の労働保険料が通常13万円を超える場合には、30日以内に自主的に申告・納付が必要です。

労働保険の概算保険料申告書は廃業した場合も必要?

事業を廃業した場合でも、労働保険の申告手続きは必要です。ただし、この場合は通常の「概算保険料申告書」の提出とは少し意味合いが異なります。

事業を廃業し、労働保険の保険関係が消滅する際は、「労働保険 確定保険料申告書」を提出し、これまでの労働保険料を精算する手続きが必要になります。通常の年度更新時に提出する確定保険料申告書と同様の様式を用いますが、記入内容と提出のタイミングが異なります。

廃業に伴う確定保険料申告書では、事業を廃止した日までの期間の賃金総額を基に、実際の保険料(確定保険料)を計算します。そして、これまで当該事業年度に納付済みの概算保険料との過不足を精算します。もし、既に納付した概算保険料が確定保険料よりも多かった場合は還付を受けられますし、不足していれば追加で納付することになります。

手続きのタイミングは、事業を廃止した日の翌日から50日以内

この手続きは、事業を廃止した日の翌日から50日以内に行う必要があります。

したがって、廃業したからといって労働保険に関する申告が不要になるわけではなく、むしろ、これまでの保険料をきちんと清算するための最終的な申告が求められることになります。

出典:労働保険 年度更新 申告書の書き方|厚生労働省

主要様式ダウンロードコーナー (労働保険適用・徴収関係主要様式)|厚生労働省

労働保険の概算保険料申告書の提出を忘れずに行おう

概算保険料申告書は、翌年度(4月1日〜翌年3月31日)に支払う見込みの賃金総額をもとに、労災・雇用保険料を計算して申告・納付する手続きです。提出を怠ると、法令に基づき追徴金や延滞金が課されるほか、労働局による行政指導や調査の対象となる場合もあります。

毎年6月1日〜7月10日の期間内に、正確な集計と記載で提出を行いましょう。もし不安がある場合は、社会保険労務士や事務組合に相談することもおすすめです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

パート・アルバイトの社会保険料はいくら引かれる?計算例で解説

パートやアルバイトとして働く際、「社会保険料はいくら引かれるのか」「そもそも加入しないといけないのか」と疑問に思う場面は多いでしょう。企業に勤めている正社員だけでなく、パート・アルバイトとして働く方も、一定の条件を満たすと社会保険料を納める…

詳しくみる建設業で外国人雇用するには?手続きや注意点を徹底解説

建設業で外国人を雇用するには、適切な在留資格の確認と必要な手続きを正しく行うことが重要です。 特定技能や技能実習などの業務内容に応じた在留資格があるか確認し、労働環境を整えることでスムーズな外国人雇用が進められます。本記事では、外国人雇用の…

詳しくみる労災認定とは?基準・保険給付の金額・会社が被るデメリット4つを解説

労災認定とは、労働災害によって発生した怪我や病気に対して、労災保険の認定を受けることです。対象の従業員が申請し、要件を満たしていれば各種の保険給付を受け取れる仕組みになっています。労災保険の保険料は全額事業主負担であるため、どのような条件に…

詳しくみる雇用保険の計算方法は?対象やパート、交通費の扱いも解説

雇用保険とは、失業した従業員への給付や、転職者の雇い入れ従業員のスキルアップを行う事業所(会社)の支援を行うための保険です。支払う賃金総額に応じて雇用保険料は計算されますが、雇用保険料率は事業の種類ごとに異なっているなど、いくつか注意点があ…

詳しくみる労災保険の休業補償とは?支給要件や申請手続きの流れをまとめて解説

企業において、労働者が業務中の事故や業務に起因する病気によって休業を余儀なくされた場合、労災保険の休業補償給付が適用になります。 この制度は、労働者が業務上の理由で働けなくなった際に、休業4日目以降から賃金の一部が補償される仕組みです。 企…

詳しくみる厚生年金は国民年金に上乗せできる?企業年金も合わせて解説!

厚生年金や国民年金は公的年金です。では、企業年金は公的年金なのでしょうか。企業年金と厚生年金や国民年金との関係性、厚生年金と国民年金との関係性はどうなっているのでしょうか? また、老齢年金の受給額を増やすにはどうすればよいのか、悩むかもしれ…

詳しくみる