- 更新日 : 2025年12月24日

キャリアアップ助成金に対応した就業規則の作成・変更方法は?雛形や記載例も紹介

キャリアアップ助成金を申請し、企業の成長と従業員の待遇改善を目指す上で、就業規則の適切な整備は避けて通れない重要なポイントです。しかし、「キャリアアップ助成金に対応した就業規則とは具体的にどういうものか?」「就業規則のどこをどう変更すれば良いのか、具体的な記載例が知りたい」といった疑問や不安をお持ちの経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、キャリアアップ助成金の受給に不可欠な就業規則の作成・変更について、必要な知識から具体的な記載ポイント、10人未満の事業場における対応、そして変更手続きの提出方法に至るまでわかりやすく解説します。キャリアアップ助成金に対応した就業規則の記載例もご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

そもそもキャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成される制度です。この制度の主な目的は以下の通りです。

- 雇用の安定

非正規雇用労働者の正社員化を促進し、安定した雇用を創出する。 - 労働者の意欲向上

処遇改善や能力開発の機会を提供することで、労働者のモチベーションを高める。 - 企業の生産性向上

従業員のスキルアップや定着率の向上を通じて、企業の生産性向上に貢献する。

キャリアアップ助成金には、目的や対象となる取り組みに応じて、いくつかのコースが設けられています。主なコースとしては、「正社員化コース」「賃金規定等改定コース」「賞与・退職金制度導入コース」などが代表的です。これらのコースを活用するには、多くの場合、就業規則や労働協約における適切な規定の整備と、それに基づいた適正な運用が求められます。

キャリアアップ助成金に就業規則が必要な理由

キャリアアップ助成金の申請において、就業規則の整備は単なる手続きの一つではなく、助成金受給の成否を左右するほど重要な役割を果たします。その理由は大きく分けて以下の2点です。

助成金受給の前提条件となる

キャリアアップ助成金の多くのコースでは、助成対象となる取り組みを就業規則に明確に規定し、それが労働者に周知され、実際にその規定に基づいて運用されていることが受給の絶対的な前提条件となります。

就業規則に関連規定が存在しない、あるいは内容が不十分である場合、制度に基づいた適正な運用がなされているとは認められず、助成金の対象外となる可能性が非常に高くなります。

労務管理とトラブル防止

就業規則は職場のルールを明文化し、労働時間や賃金などの労働条件を明確にすることで、労務管理の適正化に貢献します。これにより、労働条件に関する誤解や認識の齟齬を防ぎ、労使間の無用なトラブルを未然に防止する効果が期待できます。また、助成金の趣旨に沿った処遇改善を規則に反映させることは、従業員のエンゲージメント向上にも繋がり、企業の健全な発展を支えます。

キャリアアップ助成金に対応した就業規則の作成・変更方法

キャリアアップ助成金の活用を見据えて就業規則を作成・変更する際の基本的なステップは以下の通りです。これは一般的な就業規則の作成・変更手順に、助成金特有の視点を加えたものです。

1. 現状の就業規則の確認と課題の洗い出し

まずは、現行の就業規則の内容を詳細に確認し、利用したい助成金コースで求められる規定との照合を行います。同時に、労働関連法規の最新改正への対応状況や、自社の運用実態と規則内容に乖離がないかも点検します。

このプロセスを通じて、就業規則に盛り込むべき事項や修正点を具体的にリストアップし、取り組むべき課題を明確にすることが最初のステップとなります。

2. 助成金の要件を踏まえた変更案・追加条文案の作成

洗い出した課題と助成金の要件に基づき、就業規則の変更案や新たに追加する条文案を作成します。この際、曖昧な表現を避け、具体的かつ明確な記述を心がけましょう。例えば、正社員転換制度であれば、転換要件や手続き、賃金規定の改定であれば増額内容や適用時期などを具体的に定め、他の条文との間で矛盾が生じないよう整合性を確保することが重要です。

3. 労働者代表からの意見聴取

就業規則を作成・変更する際には、就業規則を作成または変更する際には、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者から意見を聴かなければなりません。

必ずしも聴取した意見を取り入れる必要はありませんが、変更内容やその理由を丁寧に説明し、質疑応答の機会を設けるなど、形式的でない意見聴取を心がけます。聴取した意見は「意見書」として書面にまとめます。なお、2021年4月以降、意見書への署名または押印は不要となっています(記名は必要)。

4. 所轄労働基準監督署への変更届の提出

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、作成・変更した就業規則を、労働者代表の意見書を添えて所轄の労働基準監督署長へ届け出る義務があります。届出に際しては、就業規則(変更)届も必要です。さらに、届け出た就業規則は、事業場への掲示、書面交付、イントラネットへの掲載などの方法で全労働者に周知徹底しなければなりません。この周知も法的義務であり、助成金申請の要件です。

キャリアアップ助成金に対応した就業規則の記載ポイント

キャリアアップ助成金の主要なコースごとに、就業規則に記載すべきポイントを紹介します。

正社員化コース

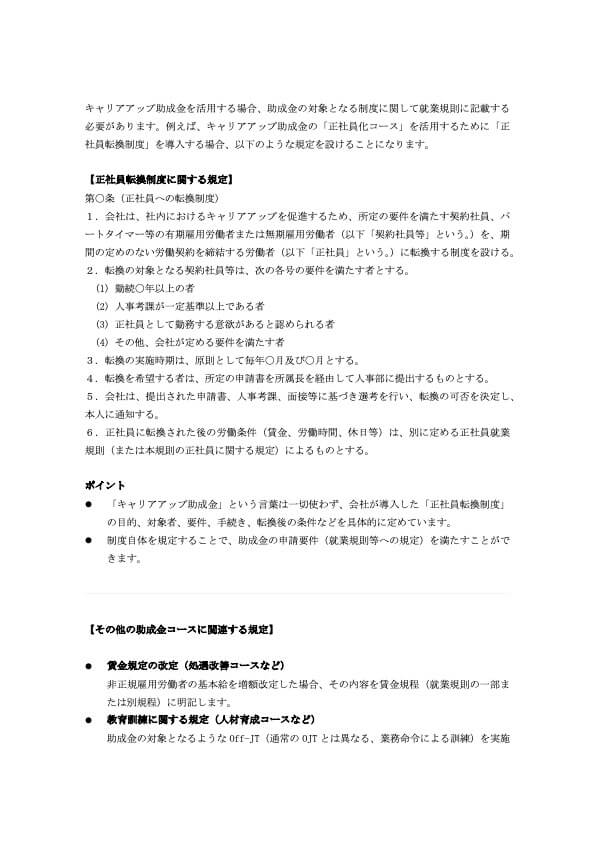

正社員化コースを活用する場合、就業規則には転換制度の対象者、申出や推薦の手続き、転換の具体的な要件や選考基準(勤務成績、能力評価、試験等)、転換の時期、そして最も重要な転換後の労働条件を明記します。

特に、転換によって基本給が一定割合以上増額するなど、待遇が向上することを客観的かつ合理的な基準と共に具体的に規定することが求められます。

賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースでは、有期雇用労働者等の基本給に関する賃金テーブルを「何%以上」増額改定するのか、その対象となる労働者の範囲、改定後の賃金規定の適用開始日(施行日)を就業規則または別途定める賃金規程に明確に記載する必要があります。そして、その改定された賃金テーブルに基づき、対象労働者の基本給を実際に昇給させる旨も規定します。

賞与・退職金制度導入コース

賞与制度を新たに導入する場合、就業規則には支給対象となる有期雇用労働者等の範囲、支給時期(年何回、いつ頃か)、賞与額の算定根拠(基本給の何か月分、業績評価など)、支給日に在籍していることといった支給条件を明記します。退職金制度を導入する場合も同様に、対象者、算定方法、支給方法・時期などを具体的に定める必要があり、いずれも新たな制度として明確に規定します。

キャリアアップ助成金に対応した就業規則の雛形・記載例

厚生労働省がウェブサイトで「モデル就業規則」を公開しており、一つの参考になります。また、各都道府県労働局や社会保険労務士会などが情報提供の一環として雛形や作成支援ツールを提供している場合もあります。

また、マネーフォワード クラウドでもキャリアアップ助成金に対応した就業規則の記載例をご用意しております。

ただし、これらはあくまで一般的な雛形であり、そのまま自社に適用できるとは限りません。助成金の要件は頻繁に改定されるため、最新の情報を確認し、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

キャリアアップ助成金に対応した就業規則の注意点

キャリアアップ助成金の活用を目的とした就業規則の作成・変更にあたっては、以下の点に特に注意が必要です。これらの注意点を怠ると、助成金が受給できないばかりか、法的な問題に発展するリスクもあります。

労働基準法等の関連法規の遵守

当然のことながら、就業規則の内容は、労働基準法をはじめとする労働関連法規を完全に遵守していなければなりません。法律で定められた最低基準(最低賃金、労働時間、休日等)を下回る規定は無効であり、助成金審査でも不備とされます。特に労働条件を不利益に変更する場合は、原則として労働者の個別同意が必要であり、その変更の合理性も厳しく問われるため、慎重な対応が不可欠です。

助成金の支給要件を確実に満たす記述

各助成金コースには、就業規則に規定すべき事項や運用に関する細かな支給要件があります。これらを一つでも満たしていないと助成金不支給のリスクが生じます。必ず申請時点での最新情報を厚生労働省の資料等で確認し、曖昧な表現を避け、具体的な数値や客観的な基準を就業規則に明確に記述することが、要件を確実に満たすために不可欠です。

計画的な導入と適切な周知、施行日の設定

就業規則の変更は、提出するキャリアアップ計画と内容が整合している必要があります。変更内容は労働者に丁寧に説明し理解を得ることが円滑な運用の鍵です。特に重要なのは施行日の設定で、これは意見聴取・届出・周知の後とし、助成対象となる措置はこの施行日以降に開始されなければなりません。周知は全労働者が容易に確認できる方法で行い、その事実を記録しておくことが望ましいです。

キャリアアップ助成金と就業規則に関するよくある質問

最後に、キャリアアップ助成金と就業規則に関するよくある質問とその回答をまとめました。

常時10人未満の事業場も就業規則は必要?

労働基準法上、常時10人未満の事業場には就業規則の作成・届出義務はありません。しかし、キャリアアップ助成金の多くのコースでは、助成対象となる取り組みを就業規則等に規定していることが受給の要件となっています。そのため、10人未満の事業場であっても、助成金を申請する場合には、実質的に就業規則を作成し、その中で関連規定を整備する必要があります。

就業規則の変更はいつまでに行うべき?

最も重要なのは、助成対象となる取り組みを開始する前までに、就業規則の変更手続き(意見聴取、届出、周知、施行)を完了させておくことです。キャリアアップ計画を提出する段階では、少なくとも変更案が固まっている必要があります。計画の認定を受けた後、実際に従業員を正社員に転換したり、新しい賃金制度を適用したりする前には、必ず変更後の就業規則が施行されている状態にしてください。施行日前の措置は助成対象とならないため、タイミングには細心の注意が必要です。

助成金申請のためだけに就業規則を変更してもいい?

助成金は、あくまでも労働者のキャリアアップや処遇改善を実質的に行う企業を支援するものです。就業規則の変更は、企業の成長と従業員の待遇向上の双方にとって有益となるよう、実態に即した内容とし、誠実に運用することが求められます。

労働局による審査の過程や事後の調査で、実態が伴わないと判断された場合、助成金の不支給や返還命令のリスクがあるため、実効性のある制度として就業規則を整備・運用してください。

就業規則を整備してキャリアアップ助成金を最大限に活用しよう

就業規則は、単に助成金申請のためだけに準備する書類という位置づけではありません。企業の労務管理の根幹をなし、従業員との健全な信頼関係を築き、無用な労使トラブルを未然に防ぐための基盤となるものです。

助成金の支給要件を正確に満たすことはもちろんのこと、自社の実情に即し、法を遵守した適切な就業規則を整備・運用することで、助成金の受給可能性を高めるだけでなく、より良い職場環境の実現、従業員のモチベーション向上、ひいては企業の持続的な発展へとつながっていくはずです。

本記事で解説したポイントや注意点、具体的な規定例などを参考に、キャリアアップ助成金の効果的な活用と、企業と従業員の双方にとってより良い未来の実現を目指してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

外国人労働者に対する税金はどうなる?免除されるケースや3つの注意点について解説

人手不足が深刻化している企業では、日本人労働者だけでなく、外国人労働者の雇用も行っているケースが増えています。しかし、外国人労働者の場合は税金に関わるルールが異なるため、どのように手続きするべきかわからず困っている人事担当者の方もいるでしょ…

詳しくみる外国人労働者とのコミュニケーション問題とは?具体的事例や解決策も紹介

日本では少子高齢化による労働力不足を補うため、外国人労働者を雇用する企業もあります。しかし、職場において日本人労働者と外国人労働者との間で「コミュニケーション問題」が発生するケースも少なくありません。 本記事では、日本の職場における外国人労…

詳しくみる取締役とは?役割や責任・給与体系についてわかりやすく解説

取締役とは、会社法に定められている役員のことです。取締役は、企業における業務の執行について意思決定を行う立場にあるため、企業全体の業務について責任を負っています。 今回は、取締役の意味合い、似た役職名称との役割と責任の違い、選任要件、仕事内…

詳しくみる同一労働同一賃金の抜け道とは?手法や企業が注意すべきリスクと対策を解説

2020年4月から施行された「同一労働同一賃金」(パートタイム・有期雇用労働法)とは、同じ企業で働く正社員と非正規雇用労働者との間で、仕事内容が同じであれば待遇も同じに、違いがあればその違いに応じた合理的な待遇としなければならない、というル…

詳しくみるフリーランスは産休がない?給付金や支援、保育園の利用について解説

フリーランスには、会社員のように法律で定められた産休・育休制度はありません。しかし、だからといって何の支援も受けられないわけではありません。フリーランスや個人事業主であっても、出産や育児の際に利用できる公的な給付金や支援制度があります。 こ…

詳しくみるハロー効果とは?ピグマリオン効果との違いや具体例を紹介!

ハロー効果とは、特定の印象に引きずられて全体を判断してしまうことを指す心理学用語です。たとえば「優秀だ」と判断した相手なら、優秀ではない分野も優秀だと判断することを意味します。ハロー効果が人事や営業、マーケティングに与える影響や、ハロー効果…

詳しくみる