- 更新日 : 2025年11月20日

【テンプレ&例文あり】部下の不始末による始末書の書き方は?書き方や注意点を解説

部下を抱えていると、自分だけでなく、部下の始末書作成にも関わることがあるでしょう。本記事では、責任の所在、事実の正確な記載、具体的な再発防止策など、作成するうえで押さえるポイントを詳しく解説します。

また、記事内には無料テンプレートと実践的な例文にも触れていますので、作成時に参考にしながら、適切な対応と組織改善につなげましょう。

目次

部下の不始末による始末書とは?

部下の不始末による始末書は、部下が起こした問題や失敗に対して、上司が管理責任を認め、会社に対して謝罪と再発防止を誓約する文書です。

この始末書は、組織内での責任の所在を明確にし、同時に問題の再発を防ぐための重要なツールとなります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック

人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。

40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。

入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル

従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。

本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

部下の不始末による始末書の書き方は?

ここでは、部下の不始末による始末書の書き方について解説します。

発生日時

不始末が発生した正確な日時を記載します。「2024年9月15日 午後2時30分頃」というように書くのが妥当です。また、複数の出来事がある場合は、時系列順に整理して記載することで、事態の経過を明確に把握することができます。

状況内容

部下の不始末の具体的な内容と、発生した状況を詳細に説明します。例えば、「部下Aが顧客Bに対して不適切な言動を行い、取引の中断に至った」といった具体的な記述が必要です。事実関係は客観的に記載し、憶測や個人的な見解は避けるようにしましょう。

反省など

上司として、部下の行動を適切に管理・指導できなかったことへの反省を示します。「部下への日常的な指導が不十分であったこと、および組織としてのコンプライアンス意識の徹底が不足していたことを深く反省しております」などが適切です。

今後の防止策

同様の問題が再発しないよう、具体的な改善策を記載します。「部下との定期的な面談の実施」「コンプライアンス研修の強化」「業務プロセスの見直し」などの対策を明記しましょう。ただし、日頃の心がけでできるような実行可能な防止策を考えることが重要です。

備考

その他、関連する情報や補足事項があれば記載します。他にも被害者への対応状況や、組織全体での取り組みなどを記載することも可能です。なお、ここでは問題解決に向けた積極的な姿勢を示すことが重要といえます。

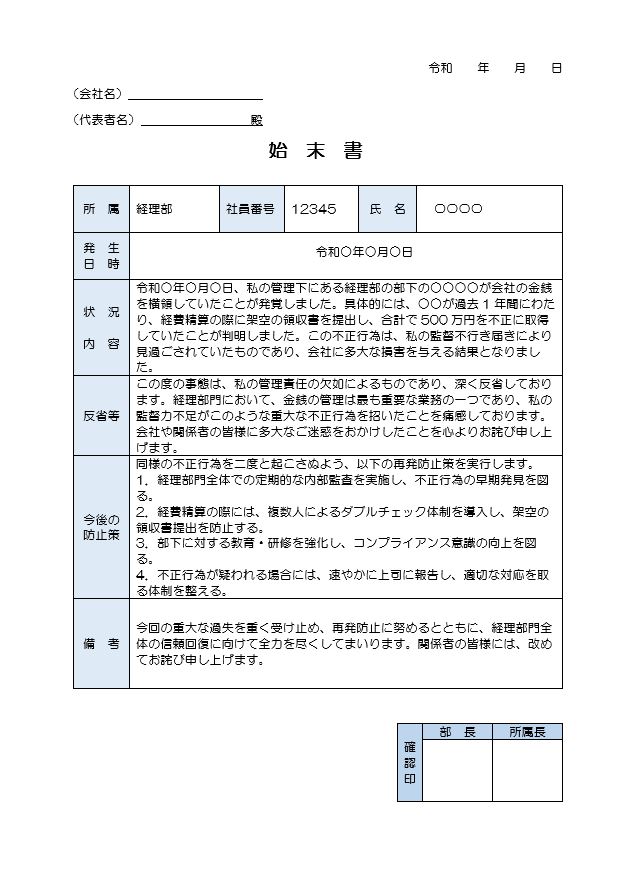

部下の不始末による始末書のひな形・無料テンプレート

部下の不始末による始末書は、部下に対する監督不足や自分の反省に加えて、今後の部下の指導方針などについても記載が必要です。

無料のテンプレートを活用しながら、抜け漏れなく記載しましょう。

部下の不始末による始末書の例文は?

以下に、部下の不始末による始末書の例文を示します。

始末書 私の部下である山田太郎が、2024年9月15日午後2時30分頃、取引先のA社との商談中に、不適切な発言を行い、取引関係の悪化を招きました。 具体的には、A社の新製品に対して「そんな商品では市場で通用しない」という侮辱的な発言をし、A社の担当者の感情を著しく害する結果となりました。この事態により、A社との今後の取引に大きな支障をきたす可能性が生じています。 この事態は、私の日頃の指導不足と、部下のコミュニケーションスキル向上への取り組みが不十分であったことに起因するものであり、管理監督者として深く反省しております。 再発防止のため、以下の対策を講じます。

今後はこのような事態を二度と起こさぬよう、部下の指導と組織管理に全力を尽くすことをここに誓います。 2024年9月20日 営業部 部長 鈴木一郎 印 |

部下の不始末による始末書を作成するときの注意点は?

以下では、部下の不始末による始末書を作成する際の注意点を5つ紹介します。

責任の所在を明確にする

上司として、部下の行動に対する管理責任を明確に認めることが重要です。「部下が勝手にやった」などの言い訳は避け、自分の指導不足や管理不行き届きを率直に認める姿勢を示しましょう。

事実を正確に記載する

不始末の内容や経緯を客観的かつ正確に記載します。ここでは、憶測や個人的な見解は避け、事実関係のみを明確に記述することが重要です。必要に応じて、日時や場所、関係者などの具体的な情報も含めるようにしましょう。

具体的な再発防止策を提示する

単なる決意表明ではなく、実行可能で、かつ効果的な再発防止策を具体的に記載します。例えば、研修の実施、業務プロセスの見直し、コミュニケーションの強化など、具体的な行動計画を示すことが重要です。

指導監督責任を強調する

部下の不始末は、上司の指導監督責任の問題でもあることを認識し、その点を強調します。自分の管理能力向上への決意や、組織全体の改善に向けた取り組みについても言及するとよいでしょう。

感情的な表現は避ける

始末書は公式文書であるため、過度に感情的な表現や謝罪に終始する文言は避けるべきです。冷静かつ客観的な態度で事実を記述し、改善への意志を示すことが重要でしょう。

部下の不始末は部下との信頼関係を築くきっかけにも

部下の不始末は、一見するとネガティブな出来事ですが、適切に対応することで、部下との信頼関係を強化するきっかけにもなります。

この機会を通じて、部下の成長を促し、組織全体の業務改善につなげることができるチャンスでもあるのです。

上司は始末書を書くだけでなく、部下と真摯に向き合い、問題の根本原因をともに分析し、改善策を考えることが重要です。この過程を通して、部下の考えや悩みを理解し、より良い指導方法を見出すことができるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

借り上げ社宅とは?メリット・相場、大企業の導入事例を紹介

「借り上げ社宅」とは、企業が賃貸契約を結び、賃料の一部を従業員に負担させる形で提供する福利厚生制度です。近年、多くの大企業がこの制度を採用し、従業員の満足度向上や採用競争力の強化に…

詳しくみるインクルージョンとは?意味や近年推進されている背景を紹介

インクルージョンは包括性の意味で、誰しもが社会・組織の一員として包括されるべきことを指します。ダイバーシティ(多様性)やエクイティ(公平)とともにDE&Iとして、労働力不足解消や企…

詳しくみるクリニックの就業規則|作成義務からサンプルの活用、従業員の確認ポイントまで解説

クリニックや個人病院、歯科医院を経営する上で、就業規則は極めて重要な役割を担います。しかし、その作成義務の有無、具体的な内容、変更手続き、あるいは従業員としてどのように理解し活用す…

詳しくみる就業規則の効力がおよぶのはどこまで?発生要件や周知の重要性を解説

就業規則は、会社に勤める人全員に適用されるルールです。しかし、適切に運用されておらず効力がないままだと、従業員とトラブルになった際に規則が有効だと認められず、損害を被る可能性があり…

詳しくみる就業規則の周知は義務?周知方法・タイミング・周知の対象者も解説

就業規則の周知は、労働基準法で義務付けられています。修正・変更した場合も同様に周知しなければなりません。 ただ「どのような方法で周知すればいいの?」「就業規則を周知するタイミングは…

詳しくみる育休からの職場復帰はどうする?復帰の流れや復帰前にすべき準備を解説

育児休業からの職場復帰は、従業員にとっても企業にとっても大きな節目です。期待と不安が入り混じるこの時期をスムーズに乗り越え、仕事と育児を両立しながらキャリアを継続していくためには、…

詳しくみる