- 更新日 : 2025年11月18日

パート・アルバイトの育休とは?取得条件や給付金、配偶者控除との関係まとめ

育児休業は、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得でき、男女ともに計画的に育児に携われる仕組みです。パートタイマーも条件を満たせば利用できます。

この記事では、パートの育児休業の取得条件や給付金、配偶者控除との関係、取得方法、注意点について解説します。

目次

パート・アルバイトの育休とは?

労働者は、父親、母親どちらであっても、1歳に満たない子どもを養育するために育児休業を取得できます。

育児休業は、保育所(無認可保育所を除きます)の利用が困難な場合などには、1歳から1歳6ヶ月に達するまで、さらに1歳6ヶ月から2歳に達するまで延長できます。

産休と育休との違い

産前・産後休業(産休)と育児休業(育休)の一番大きな違いは、取得する際の要件の有無です。

産前休業は出産予定の女性が請求したら使用者は拒否できません。産後休業については、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと定められています。そして、どちらについてもこれ以外の要件はありません。

一方、育休は、日々雇用の労働者は適用除外となるほか、パートタイマーなどの有期雇用労働者は労働契約の終了時期や労使協定の内容によって取得できない場合があります。

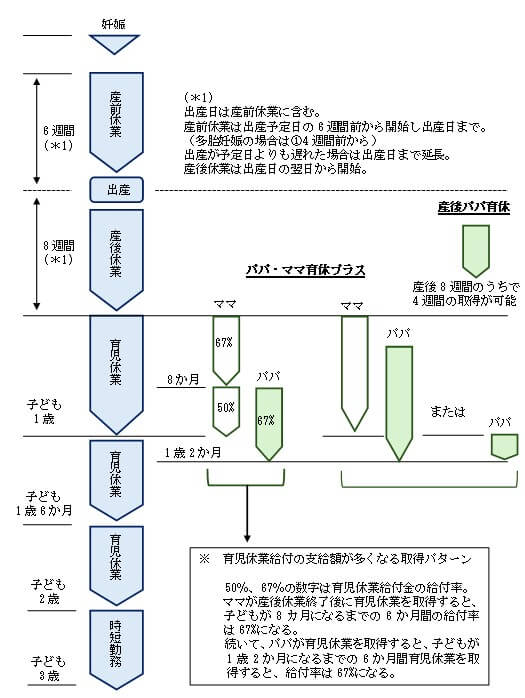

産前・産後休業と育児休業の流れ

産前・産後休業と育児休業の流れを以下のとおり図にして整理してみました。なお、左側の日付けは期間を計算する際の参考にしてください。

産前産後休業と育児休業の流れは以上のとおりですが、産後パパ育休(出産時育児休業制度)とパパ・ママ育休プラスについて説明をしておきます。

【産後パパ育休】

出産日から8週間以内に最長4週間(28日)の育休を取得できる制度です。2回に分割しての取得もできます。

男性の育児参加の促進を目的としたもののため、主な利用者は男性を想定していますが、養子縁組などで産休を取得していない場合には女性も取得できます。

産後パパ育休は、育児休業中であっても、労使協定があれば一定の範囲内で就業が可能です。

【パパ・ママ育休プラス】

パパ・ママ育休プラスは、夫婦がともに育休を取得するときには育児休業の期間を1歳2ヶ月まで延長できる制度です。

どちらが先に育休を取るかによって、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休を取得できる者が決まります。

たとえば、母親が産後休業に続いて育休を取っている場合には、父親が子どもの1歳2ヶ月までの育休を取得することになります。なお、この場合、父親も子どもが1歳になるまでに育休を開始することが必要です。

パパ・ママ育休プラスは夫婦ともに育休を取得することが条件となっているため、夫婦ともに雇用保険の被保険者であることが必要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐

妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。

仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。

育休中の給料・ボーナス 要点簡単まとめ

育休中の給料・ボーナスについて、スライド形式で要点を簡潔にまとめた分かりやすいガイドです。

従業員への配布用にもご活用いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。

産後パパ育休制度の創設で、企業が取り組むべき7つのこと

育児・介護休業法の改正により、新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。

この資料では、産後パパ育休制度の概要と創設される背景をふまえて、経営者や人事労務担当者が取り組むべき実務のポイントを解説します。

パート・アルバイトが育休を取得できる条件

育児休業を取得するにあたって、パートタイマーやアルバイトなどの有期雇用労働者については労働契約の満了時期に関する制限があります。

また、労使協定を締結することによって、雇用期間や1週間の労働日数に関して育児休業を取得できない場合を定めることもあります。

育児休業が取得できる要件

パートタイマーやアルバイトなどの有期雇用労働者は、子どもが1歳6ヶ月(育休を再延長し1歳6ヶ月から2歳未満の子どもにかかる育休を取る場合には「2歳」)に達する日までに労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかな場合には育児休業の取得はできません。

このほか、労使協定を締結し、①継続雇用期間が1年未満、②育休申出の日から起算して1年以内に雇用関係が終了、③1週間の所定労働日数が2日以下の場合には育休を取得できない定めをすることがあります。

女性は産後休業が終わってから原則として子どもが1歳になるまで、男性は子どもの出生後8週間以内に1歳の誕生日を迎える前日まで取得可能なため、出産日が2025年1月6日の場合は次のようになります。

- 女性:2025年3月4日から子どもが1歳になる前日まで取得可能

- 男性:2025年1月6日から子どもが1歳になる前日まで取得可能

育児休業を取れないパート・アルバイト

ここでは、パートタイマーやアルバイトを含む有期雇用労働者が育休の取得要件を満たさないケースを具体的に確認しておきます。

①明示されている更新回数の上限に達したときの契約期間の最終日が1歳6ヶ月に達する日までのケース

②契約を更新しないことが明示されており、育休の申出の時点で契約期間の最終日が1歳6ヶ月に達する日までのケース

パート・アルバイトが産休・育休でもらえる手当や給付金

出産には多額の費用が必要です。また、パートタイマーやアルバイトも含め労働者が休業するときには、多くの場合賃金の支給がなくなったり、減額されたりします。

こうした多額の出費や賃金の無支給・減額があった場合でも安心して出産・育児ができるようさまざまな支援制度があります。

【出産・産休】出産育児一時金

出産育児一時金は、公的医療保険制度の被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときに、出産費用として支給されます。早産、流産、人工妊娠中絶、死産でも支給されます。被扶養者の場合は家族出産育児一時金といいますが、内容は同じです。

医療機関が一時金を直接受け取ることによって、出産費用に充てることもできます。2023年4月1日以降の支給額は50万円です。妊娠週数が22週未満などの場合の支給額は48.8万円です。

【出産・産休】出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のため休業したことによって給与の支払いがなかった場合に生活保障を目的として支給されます。

出産の日(予定日後の出産のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、休業期間が対象です。

出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた分だけ産前休業が延長され出産手当金が支給されます。

【育休】育児休業給付金(育休手当)

育児休業給付には、出生時育児休業給付金と育児休業給付金があり、いずれも雇用保険の被保険者が対象です。出生時育児休業給付金は、産後パパ育休を取得した場合に支給されます。

育児休業給付金は、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合で、みなし保険者期間が一定の要件を満たすときに支給されます。育休期間の延長・再延長やパパ・ママ育休プラスの取得がある場合は、それに応じた期間が対象です。

パートタイマーなどの有期雇用労働者については、労働契約期間が、子どもが1歳6ヶ月(再延長した場合は2歳)になる日までの間に満了する場合は対象外です。

【自治体】出産・子育て応援交付金

都道府県や市町村でも交付金制度を設けているところが多くあります。特に市町村では、それぞれの財政力や地域特性に応じて多彩な特色のある施策を実施しています。

ぜひお住まいの地域のWebサイトなどで確かめてみてください。

育児休業給付金をもらうと配偶者控除はどうなる?(税金・雇用保険料・社会保険料)

育児休業給付金、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金は非課税とされており、所得金額には計上されません。したがって、これらの支援金を受けても、その年の所得税の計算や配偶者控除の適用については影響しません。

ただし、住民税は前年所得について課税されるので、産休中・育休中でも支払い義務があります。

育休中の社会保険料は労使ともに免除され、雇用保険料もほかに給与所得がなければ生じません。

【給与所得が55万円 その後育児休業給付金の支給】

所得税:55万円の給与所得控除により0円

社会保険料・雇用保険料:55万円の給与所得について発生

育児休業給付金についてはそれぞれ免除・0円

パート・アルバイトの育児休業給付金の計算方法、具体例

育児休業給付金は、休業開始時賃金日額(育児休業開始前/産前産後休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った額)、支給単位期間(育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに区切った各期間)の支給日数(通常は30日)および給付率(休業開始日から180日目までは67%、181日以降は50%)によって計算します。

育児休業給付金の計算ルール

育児休業給付金の計算は、休業期間中の賃金支払いの有無で異なります。

①賃金の支払いがない場合

②賃金の支払いがある場合

【支払い額が賃金月額(*1)の13%/30%(*2)以下の場合】

*1 賃金月額=賃金日額×30日

*2 休業開始日から180日目までは13%、181日以降は30%

【支払い額が賃金月額の13%/30%超 80%未満の場合】

【支払い額が賃金月額の80%以上】

支給なし

具体例で計算してみる

育児休業給付金を具体例をもとに計算してみましょう。

例:休業開始前6ヶ月の賃金が2,880,000円の場合

①休業開始前賃金日額の計算

2,880,000円÷180=16,000円(賃金月額は480,000円)

- 実際の賃金が賃金日額の上限を超える場合、賃金日額を基準にする。令和7年7月31日までの賃金日額の上限:15,690円 ⇒ 賃金月額の上限:470,700円

②休業開始日から181日以降の場合で計算 ⇒ 給付率50%

【賃金の支払いがない場合】【賃金月額の 30%以下を支払いの場合】

支給額=15,690 円×30 日×50%=235,350 円

【30万円支払いの場合】

300,000円÷470,700円=63.7% ⇒ 賃金月額の30%超80%未満

支給額=470,700円×80%-300,000円=76,560 円

【38万円支払いの場合】

380,000円÷470,700円=80.7% ⇒ 賃金月額の80%以上

支給なし

パート・アルバイトが育休を取得・復職するまでの流れ

パート・アルバイトが育休を取得・復職するまでの流れについて解説します。

①育児休業取得の要件を確認

会社は育児休業取得の要件を確認して、従業員から申し出があった場合に対応できるようにしておきましょう。対象となる従業員はだれなのか、どういった書類が必要かなど、手続きがスムーズに進むように制度についてあらかじめ理解しておくことが重要です。

②会社の就業規則を確認

従業員側も、自分が育児休業の取得対象者であるかを会社の就業規則を見て確認しておきましょう。労使協定によって締結している場合もあるため、本記事で紹介した内容を参考に就業規則の確認を行ってください。

③育児休業の申し出(従業員)

育児休業取得の申し出期限は、育児・介護休業法によって、休業開始予定日の1ヶ月前と決まっています。休業開始予定日の1ヶ月前までに、会社へ育児休業申出書を提出しましょう。

④育児休業の受理と説明(会社側)

育児休業申請書が従業員から提出されたあとは、従業員に対して申し出を受理した旨と育児休業の開始予定日・終了予定日について説明する必要があります。なお、事業主は育児休業の申し出に対して、申し出を拒否することはできないため注意しましょう。

⑤育児休業給付金の申請・社会保険料の免除(会社側)

育児休業にあたって、育児休業給付金の申請・社会保険料の免除の手続きを行う必要があります。

育児休業給付金とは、育児休業中の従業員に支給される給付金のことです。手続きは会社がハローワークで行います。

育児休業給付金の申請手続きに必要な書類は、次のとおりです。

※2025年4月より、「出生後休業支援給付金」がスタートします。該当する場合は「出生後休業支援給付金支給申請書」も同時に提出します。

育児休業期間中は、社会保険料が免除されるため、社会保険料の免除手続きも必要です。会社が育児休業等取得者申出書を年金事務所に提出します。

⑥復職手続き(会社側)

会社側が行う復職後の手続きとしては社会保険料の免除終了の手続きがあります。「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を作成し、年金事務所に提出します。

また、従業員が短時間勤務を取得することなどによって育児休業前より給与が下がる場合は、育児休業等終了時報酬月額変更届と養育期間標準報酬月額特例申出書を作成して年金事務所に提出しましょう。

パート・アルバイトの育休に関する注意点

育児休業について事業主は、就業規則への記載、給付金の手続き、就業環境の整備などを行う必要があります。

就業規則に明記しているか

育児休業は、労働基準法が定める就業規則の絶対的必要記載事項のうち休暇、賃金に関係しています。したがって、以下の事項を規定しなければなりません。

休暇に関しては、育休の①付与要件(対象となる労働者の範囲等)、②取得に必要な手続き、③期間を記載する必要があります。

賃金に関しては、①育児休業期間中の賃金の支払いの有無、②育児休業期間中に通常と異なる賃金を支払う場合は計算方法・支払方法、賃金の締切りおよび支払時期を記載する必要があります。

給付金などの手続き

従業員が育児休業の申出を行ったときは、事業主は、年金事務所または事務センターに「育児休業等取得者申出書」を提出します。給付金の初回申請は、従業員が育休を開始して2ヶ月を経過した日以降4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに届出を行います。

雇用環境の整備

事業主は、育児休業の申出などの円滑化を図るため、育児休業に関して次のいずれかの措置を講じる必要があります。

- 研修の実施

- 相談体制の整備

- 取得事例の収集と提供

- 制度や取得促進方針の周知

このほか、育休の申出や育休後の就業の円滑化を図るため、労働者の配置、職業能力の開発・向上について必要な措置を講じる努力義務があります。

ハラスメントの防止

妊娠・出産・育児に関する不利益な取扱いやハラスメントは、決して許されるものではありません。男女雇用機会均等法、育児・介護休業法は事業主に対し、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントについて防止措置を講じることを義務付けています。

防止措置のポイントは、

①ハラスメント防止に関する周知・啓発、

②苦情・相談窓口の設置、

③問題発生時の迅速かつ適切な対応

といった点です。

パートの育休中、育休明けの雇用契約の注意点

育児・介護休業法第10条は、事業者が、育児休業の申出や取得を理由にして労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止しています。

不利益な取扱いとして、解雇のほかにも、有期雇用契約を更新しない、契約の更新回数を減らす、労働者の意に沿わない業務への変更などです。時には、育児休業ではなく短時間勤務とするよう迫ることなどもあります。

こうした問題では、育児休業制度の目的を理解し、業務上の必要性と労働者の不利益とのバランスなどをしっかり判断することが必要です。

パート・アルバイトの育休手続きに関する各種テンプレート

産前産後休業、育児休業、短時間勤務などに関する多くの手続きは事業主側で処理することになります。しかし、手続きを進めるうえでは、こうした制度を利用する方の情報を正確に把握しておく必要があります。

そこで、制度の利用手続きに必要な情報を漏れなくかつ正しく盛り込むことのできる申出書のテンプレートを用意しました。事業主が用意している場合も多いですが、ぜひ活用してください。

職場が協力して育児休業を応援しよう!

育児に関する制度には、育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、パパ・ママ育休プラス、育児休業給付金などが整備されています。

これらの制度はどれも、子どもを持った夫婦が育児と仕事を両立させることを応援するためのものです。パート・アルバイトでも条件を満たせば制度の活用が可能なので、本記事を参考にして十分に制度を活用してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

「離職票なし」でも雇用保険被保険者資格喪失届の提出は必要?手続きの流れや注意点なども解説

従業員が退職する際、雇用保険被保険者資格喪失届の提出をはじめ、雇用保険に関する事務処理が必要です。もし従業員が離職票の交付を希望しない場合、雇用保険被保険者資格喪失届は提出するべき…

詳しくみる福利厚生の健康診断とは?導入方法やメリット、会社負担の費用まで解説

従業員の健康管理は、企業にとって重要な責務の一つです。特に福利厚生としての「健康診断」は、従業員が安心して働ける環境づくりや健康リスクの早期発見につながるだけでなく、生産性の向上や…

詳しくみる70歳以上の高齢者雇用は義務?企業が押さえるルール、給付金を解説

70歳以上の高齢者雇用は義務ではありませんが、企業には70歳までの就業機会確保が努力義務として課されています。2025年4月からは、経過措置がなくなり、65歳までの希望者全員を対象…

詳しくみる介護事故報告書とは?書き方やポイントを解説【無料テンプレートつき】

介護事故報告書は、介護サービスの提供に伴う事故が発生した場合に市町村などの行政機関に報告するものです。介護保険法や各自治体が定める指針では、介護事業者は事故の状況および事故に際して…

詳しくみる雇用契約書に変更があった場合の手続きは?変更時の注意点や拒否された際の対処法も解説

私たちが社会で働く際、一般的には使用者と労働者の立場で雇用契約を締結します。さまざまな理由で雇用契約を変更する場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。 この記事では、雇用…

詳しくみる【無料テンプレ付】個人情報保護方針同意書とは?書き方や必要な場面を解説

個人情報は、デジタル技術の進歩とともに有用性が高まっていますが、それと同時に個人の権利や利益が侵害されるリスクも大きくなっています。 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は…

詳しくみる