- 更新日 : 2018年9月4日

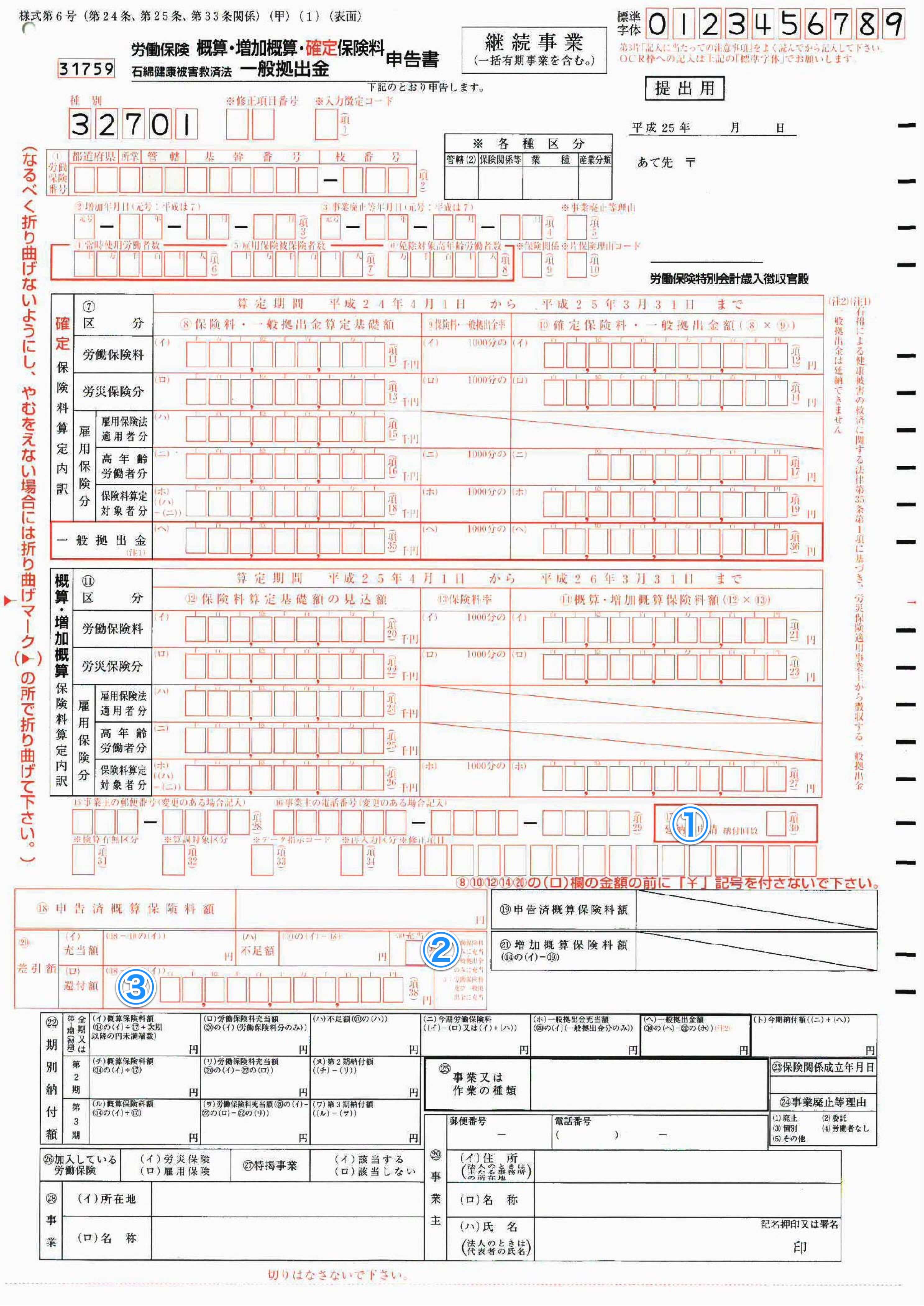

労働保険年度更新申告書の書き方

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度という。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業年度ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。

事業主は前年度の申告済概算保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを行います。これを「年度更新」といいます。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

建設事業・立木の伐採事業は取扱いが異なるので、ここでは一般的な継続事業に共通する基本項目について解説します。

申請する労働保険料の内容

労働保険の年度更新申告書では、労働保険料と雇用保険料、一般拠出金で料率や対象が異なるので、それぞれの内容を把握して誤記入を防ぎましょう。

保険料の種類や内容は以下のとおりです。

■一般拠出金の納付額

石綿(アスベスト)によって健康への害を被った人への救済費用を事業主が負担するものです。業務の種別に関わらず、事業主が労働者に支払った賃金総額(千円未満切捨)×率は1000分の0.02で一律です。

■今年度の確定保険料

今年度末に賃金総額が確定したあとに算出した保険料のことを確定保険料といいます。

■新年度の概算保険料

新年度に労働者に支払われることが予定される賃金総額の見込みから算出した保険料のことを概算保険料といいます。賃金総額の見込額は前年と比較して100分の50以上又は100分の200以下の場合は前年度確定賃金総額と同額を見込額とします。

■労災保険と雇用保険

労災保険はすべての労働者に支払われた賃金総額を対象としますが、雇用保険は雇用保険被保険者が対象となります。パート・アルバイトで雇用保険の資格のない人は含みません。

よって賃金総額の合計が労災保険と雇用保険で異なる場合があります。そのため申告書では2つの保険料を算出した後、合算金額(=労働保険料)を算出することになります。

ただし、労働者全員が雇用保険の被保険者である場合は、どちらの保険でも賃金総額が同額となります。その場合には「労災保険分」「雇用保険分」は記入せず、最初から「労働保険料」のみを記入します。

保険料率は事業の種類によって異なります。申告書に印字されている保険料率を使用してください。

算定基礎賃金集計表

申告書に記入する賃金の内訳を集計し申告書の基礎となるのが「算定基礎賃金集計表」です。月ごとの賃金を労災保険と雇用保険に分けて記入しますので、対象を確認してから作成しましょう。

労災保険・一般拠出金の対象者は、常用、日雇、パート、アルバイト等、全ての労働者が対象となります。雇用保険の対象者は常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態に関わらず、1週間の所定労働日数が20時間以上であり、31日以上雇用見込みがある場合が原則となります。なお、労働保険における賃金とは賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対象として支払うすべてのもので税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。労働の対象ではない祝い金や見舞金、退職金等は賃金に入りません。

申告書の書き方

申告書の主な記入項目は、確定保険料・概算保険料額とその清算です。清算とは概算で納付した額と、確定した納付額との差額との清算する手続きのことです。

保険料額は算定基礎賃金集計表を元に記入をしていきます。概算保険料の清算にはいくつかのパターンがあるので、どのパターンに当てはまるかを見極めてから申請しましょう。

確定保険料が概算保険料を上回った場合

不足額を申告書の提出期限までに納付しなければなりません。

支払い方法の注意点として、確定保険料支払いは延納の選択が不可となります。

延納を選択できるのは概算保険料額が40万円(労災保険もしくは雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は20万円)以上の場合、3回に分けて納付(延納)することができます。延納する場合は納付の申告書に「3」しない場合は「1」を記入します。(図中1)

確定保険料が申告済概算保険料を下回った場合

今期納付分へ充当できます。余剰額は、原則として全期または1期目の労働保険料に充当し、なお余りがある場合には2期目、3期目に当てます。

充当する場合は「充当意志」欄に希望する充当方法の数字を記入します。(図中2)

・労働保険料のみ充当の場合・番号1

・一般拠出金のみ充当の場合・番号2

・労働保険料及び一般拠出金に充当の場合・番号3

充当後還付金が出る場合

充当してもなお清算余剰額が残る場合には還付を受けられます。還付額を記入しましょう。(図中3)

還付が生じる場合は「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出してください。

まとめ

労働保険に関しては、1つの申告書に「新年度の概算保険料の申請」と「今年度の保険料の清算」という2つの手続きが行われるため、それによって申請方法が分かりづらくなっています。さらに、労働保険とは総称で、実際には労災保険と雇用保険という労働者の範囲の異なる保険を合わせたものです。

そのため、労働者の範囲、賃金総額の適正な把握が重要となります。これらの概念を理解し、算定基礎賃金集計表を作成しましょう。申告書作成の基礎となる算定基礎賃金集計表を正確に作成することにより申告書の書き損じや誤記入の可能性も低くなります。毎年必要な手続きですので、慣れてしまえば短時間でミスなく申請できるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

転職・退職で健康保険の切り替えに空白ができたら?14日過ぎた場合も解説

退職してから転職まで期間が空く場合、任意継続や家族の扶養に入ることを選択しない場合は、一度国民健康保険に切り替える必要があります。国民健康保険加入の手続きは、退職日の翌日から14日以内に行うことが原則です。14日を過ぎても行えますが、退職日…

詳しくみる交通費は社会保険の課税対象に含まれる?

多くの企業では、通勤のための交通費を通勤手当として従業員に支払っていますが、法律上の扱いは意外と知られていません。 交通費は給与に含まれるのでしょうか。これによって、社会保険料や所得税額が変わります。 この記事では、交通費の社会保険と税法上…

詳しくみる外国人の厚生年金加入について – 脱退一時金などの制度を解説

外国人であっても、日本に居住していて20歳以上・60歳未満であれば厚生年金には強制加入が必要です。要件に該当する場合には、「脱退一時金」というお金を請求することが可能です。 この記事では、外国人の厚生年金の加入義務や、受給可能な年金の種類、…

詳しくみる労災保険給付の金額はいくら? 計算方法などを詳しく解説

業務上または通勤中の事故によって負ったケガや病気などに対して、保険給付される制度を「労災保険制度」といいます。 本記事では、労災認定される条件や種類、給付額の計算方法について解説します。 労災(労働災害)とは? 労災(労働災害)とは、業務や…

詳しくみる【記入例付き】介護現場での転倒時の事故報告書の書き方は?テンプレートをもとに解説

介護現場で利用者の転倒事故が発生した際、必須となるのが事故報告書の作成です。しかし、「書き方が分からない」「どこまで詳しく書けばいいのか」と、その都度頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、介護現場に特化し、すぐに使え…

詳しくみる社会保険料は日割りで計算できる?資格喪失日についても解説

社会保険料は月単位で算出されるため、従業員の退職時に日割り計算をする必要はありません。また、同じ月に退職するにしても、退職日が月の途中か末日かで、保険料の納付が必要となる月が異なります。 ここでは、具体的なケースをもとに従業員の退職にともな…

詳しくみる