- 更新日 : 2025年12月24日

就業規則の慶弔休暇規程の記載例・雛形|日数や適用範囲、休日の取り扱いなども解説

従業員のライフイベントに配慮し、安心して働ける環境を整備することは、企業の持続的な成長にもつながります。その中でも慶弔休暇は、従業員の働きやすさを支える福利厚生のひとつとして、エンゲージメントを高める上で重要な制度です。

ただ、慶弔休暇は法律上の義務ではなく、その導入や運用は企業ごとの裁量に委ねられています。そのため、制度を導入する際には、就業規則に明確なルールを定めておくことが、労使間の認識違いやトラブルを未然に防ぐことにつながります。

本記事では、慶弔休暇制度の設計方法から、就業規則への反映ポイント、関連規程の注意点までわかりやすく解説します。すぐに活用できる就業規則の雛形もご用意していますので、ぜひお役立てください。

目次

慶弔休暇とは

慶弔休暇とは、従業員本人やその近親者の結婚(慶事)や葬儀(弔事)といった特別な出来事があった際に、企業が特別に認める休暇制度のことです。この休暇の主な目的は、従業員が家庭や親族との関わりを大切にできるように時間的余裕を確保し、精神的な負担を軽減することにあります。従業員が安心して重要なライフイベントに向き合える体制を整えることは、福利厚生の充実という側面だけでなく、従業員の企業に対する信頼や職場へ帰属意識の向上にもつながります。

慶弔休暇は法定外福利厚生

年次有給休暇が労働基準法で定められた「法定休暇」であるのに対し、慶弔休暇は法律で導入が義務付けられていない「法定外休暇」です。

慶弔休暇制度を設けるかどうか、またその内容については、企業の裁量に委ねられていますが、多くの企業では福利厚生の一環として慣習的に導入されています。法定外であるからこそ、ルールを明文化しておくことが重要です。

慶弔休暇の日数の具体例

慶弔休暇の日数は付与対象となる親族との続柄によって大きく変わるのが一般的です。たとえば、本人の結婚は「5日」の休暇を与えるケースが多く、配偶者や子の死亡といった関係性の近い弔事では「5日~7日」、父母の死亡では「5日」、兄弟姉妹や祖父母の死亡時には「2日~3日」としている企業が多く見られます。これらの日数はあくまで一例であり、企業の制度設計や従業員への配慮の方針により差があります。

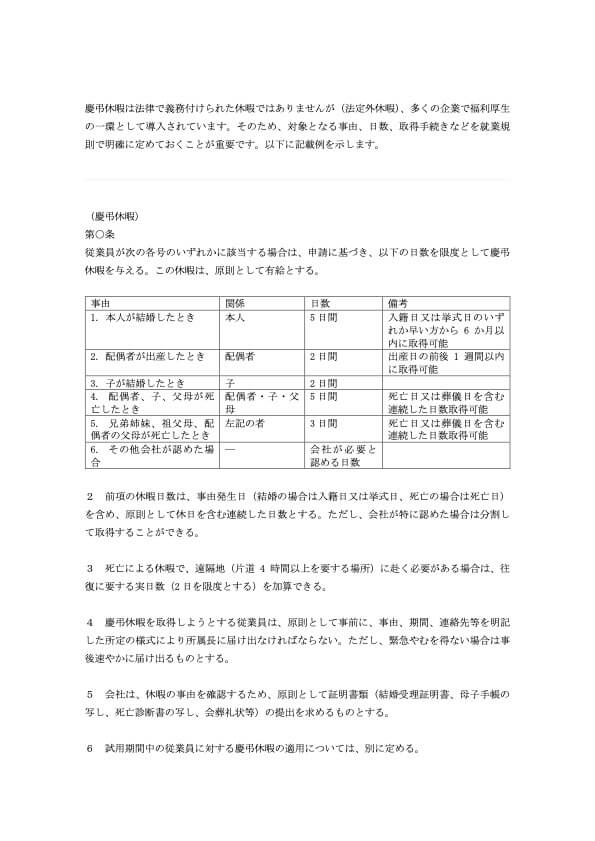

就業規則の慶弔休暇規程の記載例・雛形

「どのように条文を作ればよいかわからない」「法的に問題のない書き方にしたい」というご担当者のために、慶弔休暇規程を含む就業規則の雛形をご紹介します。この雛形には、トラブル回避に役立つ以下の項目が盛り込まれています。

- 対象事由と日数

本人の結婚、配偶者の出産、近親者の死亡など、対象となる事由と続柄に応じた具体的な日数を定めます。 - 有給・無給の区分

慶弔休暇期間中の賃金支払いの有無を明確に記載します。 - 取得条件と起算日

「入籍日または挙式日から6ヶ月以内」など、いつまでに取得すべきか、また日数のカウントをいつから始めるかを明記します。 - 休日の取り扱い

休暇期間に土日等の休日を含むかどうかを定めます。 - 遠方での慶弔事への配慮

遠方での慶弔事のために、移動日を加算する規定を設ける場合の基準を明確にします。 - 申請手続きと証明書類

事前申請を原則としつつ、緊急時の事後申請も認め、必要に応じて証明書類の提出を求める旨を定めます。

以下のリンクからダウンロードし、ご活用ください。

就業規則の慶弔休暇規程を設計する上での注意点

基本的な項目に加え、従業員に寄り添い現代の雇用環境に即した制度にするためには、以下のようなポイントを検討する必要があります。

適用範囲(パートタイマー・契約社員の扱い)

「同一労働同一賃金」の考え方に基づき、慶弔休暇のような福利厚生についても、正社員と非正規雇用労働者(パートタイマー、契約社員など)との間で不合理な待遇差を設けることはできません。原則として、雇用形態にかかわらず同じ慶弔休暇制度を適用することが望まれます。日数の差を設ける場合には、その根拠と妥当性を明確にし、トラブル防止の観点からも慎重な検討が求められます。

多様な家族形態への配慮

現代社会における家族のあり方は多様化しています。法律上の婚姻関係にない事実婚のパートナーや同性パートナーなど多様な家族の形が一般的になりつつあります。こうした関係性を慶弔休暇の対象に含めることは、ダイバーシティ推進の観点からも適切な対応といえます。雛形を参考に「配偶者」の定義を広げるなどの対応を検討しましょう。

慶弔休暇適用のタイミング

慶弔休暇をいつから適用対象とするかについても定めておくと、判断に迷うことがなくなります。たとえば、結婚休暇であれば「入籍日または挙式日から6ヶ月以内」、忌引休暇であれば「死亡した日から連続して」など、起算日と有効期限を具体的に定めることが望ましいです。

休日の取り扱い(暦日か労働日か)

慶弔休暇期間に土日祝などの所定休日を含むかどうかも重要なポイントです。

- 暦日での計算

休暇期間中の休日も日数にカウントする方法。5日の休暇なら、休日を含めて5日間連続で休む。 - 労働日での計算

休日をカウントせず、労働日のみで計算する方法。5日の休暇なら、休日を挟んで5営業日休める。

どちらを採用するかを就業規則に明記しておくことで、運用の統一が図れます。

慶弔見舞金制度との連携

慶弔休暇と合わせて、慶弔見舞金の制度を設けている企業も多くあります。休暇という時間的な支援だけでなく、見舞金という金銭的な支援も行うことで、より手厚い福利厚生となります。慶弔休暇の対象や事由と、慶弔見舞金の支給対象や事由を連動させておくと、制度全体の整合性が高まり運用もスムーズになります。

申請手続きと証明書類

原則として事前申請としつつも、忌引など緊急時の事後申請も認める柔軟な運用が求められます。また、客観的な事実確認のために、会葬礼状や結婚式の招待状、住民票などの証明書類の提出を義務付ける場合は、その旨を規定しておきましょう。

就業規則の慶弔休暇規程と合わせて見直したい条文

慶弔休暇の規定を新設・変更する際は、他の条文との整合性を確認することも大切です。

- 適用範囲の条文

就業規則がどの従業員に適用されるかを定める条文です。正社員、契約社員、パートタイマーなど、対象者を明確にします。 - 休日に関する条文

慶弔休暇の日数に休日を含むかどうかの判断基準となります。週休、祝日、年末年始休暇など会社の休日を具体的に定義します。 - 年次有給休暇の条文

慶弔休暇が無給の場合、従業員が年次有給休暇を併用することもあります。法定休暇である年次有給休暇との違いを明確にすることで、制度の併用がスムーズになります。 - 休職制度の条文

慶弔休暇の対象となる家族の死亡によって、長期の看病や介護に繋がり休職を余儀なくされる可能性もあります。休職制度の要件や期間、申請手続きについても確認しておきましょう。

就業規則の慶弔休暇規程を検討しましょう

慶弔休暇は法律上の義務ではないものの、企業が従業員に配慮し信頼関係を築くための大切な制度です。今回ご紹介した内容や雛形は、あくまで基本的なものです。重要なのは、これらを参考に自社の企業文化や従業員構成、業種の特性などを総合的に勘案し、実情に即した規定にカスタマイズすることです。

明確な規定を設けることで、従業員が安心して働き続ける職場環境の整備につながります。本記事が、よりよい制度づくりの一助となれば幸いです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

30連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!

30連勤は、健康面、精神面、そして生活面すべてに悪影響を及ぼす働き方です。法的に問題がない場合でも、働き続けることによるデメリットは非常に大きく、労働者だけでなく企業側にも深刻なリスクが伴います。適切な休息を確保しなければ、健康を害するだけ…

詳しくみる人員不足を理由に有給休暇を拒否されたら?対応や違法性を解説

「人手不足だから有給休暇は取れない」と会社に言われた労働者の声がある一方で、「忙しいときに有給を申請する社員がいて困る」という企業側の悩みもよく聞かれます。 有給休暇は労働者の大切な権利ですが、職場の人手が足りないときにはトラブルになりやす…

詳しくみる36協定の月45時間ルールとは?特別条項や違反のリスクをわかりやすく解説

企業における労働時間管理の中でも、36協定と月45時間という残業時間の上限は、法令遵守と従業員の健康管理の面で極めて重要なポイントです。近年の労働基準法改正により、月45時間・年360時間という残業上限が明確に規定され、企業には一層厳格な対…

詳しくみる介護休暇とは?同居していない場合や取得条件、介護休業との違いを解説

介護休暇は、介護を要する必要な家族を持つ従業員が取得できる法定休暇です。従業員が申し出れば、会社は原則として断ることができません。家族の世話や入院の付き添いをしながら働く従業員にとって、介護休暇制度は重要なサポートです。 こちらの記事では、…

詳しくみる中小企業から大企業まで規模別に解説!テレワーク導入のやり方

テレワークは政府が推進する、働き方改革や社員の生産性、企業ブランド向上、採用強化などさまざまなメリットがある働き方です。今回はテレワークの導入の仕方や導入のメリットデメリットを解説し、事業規模別にテレワークを導入するコツを解説しました。企業…

詳しくみる4時間勤務のパートに休憩時間はいらない?労働基準法のルールをわかりやすく解説

「パートの4時間勤務だと、休憩時間はもらえるの?」「少しでも長く働きたいから、休憩はいらないんだけど…」など、パートタイマーの休憩時間に関する疑問は尽きません。特に4時間や5時間といった短時間勤務では、休憩の有無が曖昧になりがちです。 この…

詳しくみる