- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則への36協定の記載例|テンプレートをもとに記入のポイントを解説

企業の労務管理において、従業員に時間外労働(残業)や休日労働を命じる場合、36協定の締結・届出と、就業規則への明示が必要です。

しかし「就業規則にどのように規定すればよいのかわからない」「自社の実情に即した条文を作るのが難しい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、就業規則へ36協定の内容を記載する際の重要なポイントと注意点をわかりやすく解説します。さらに、そのまま使える就業規則のテンプレートをご用意しました。以下のリンクからダウンロードし、記事と照らし合わせながら自社のルール作りの参考にしてください。

目次

就業規則へ36協定の内容を記載する理由

なぜ36協定を締結するだけでは不十分で、就業規則にも記載する必要があるのでしょうか。その法的根拠と関係性について整理しておきましょう。

- 就業規則

賃金や労働時間、服務規律といった、職場における基本的なルールを定めた文書であり、会社と従業員の間で共有されるべき規範です。 - 36協定

労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり、法定休日に労働させたりするために労使間で締結・届け出が必須の協定です。

法律上、36協定という労使協定書を締結しただけでは、会社が従業員に残業を命じるための契約上の根拠にはなりません。就業規則に「36協定の範囲内で残業を命じることができる」と規定し、全従業員に周知することで、初めて法的に有効な業務命令として時間外労働を命じられるのです。

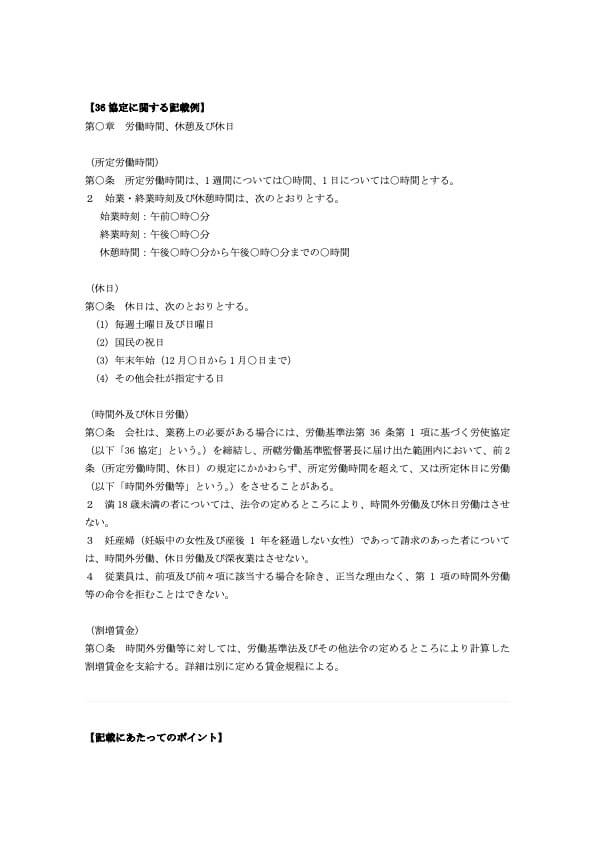

就業規則へ36協定の記載例

マネーフォワード クラウドでは、無料でダウンロードできる就業規則へ36協定の記載例をご用意しました。本記事で解説するポイントを網羅していますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

就業規則へ36協定の記載で押さえるべきポイント

就業規則に36協定の内容を反映させる際、以下の6つのポイントを押さえることが重要です。

- 根拠規定の明確化

会社が時間外・休日労働を命じる際の法的根拠が、36協定にあることを明記します。就業規則にこの規定があることで、会社の業務命令としての正当性が確保されます。 - 協定の範囲内であることの明示

会社が命じることができるのは、あくまでも締結・届出をした36協定で定めた上限時間や業務内容の範囲内に限られる旨を明記します。特別条項がある場合でも、協定で定めた範囲を超える命令はできません。 - 命令の可能性を示す

「命じることがある」「させることがある」といった表現を用いることで、業務上の必要性に応じて会社が時間外労働等を命じる可能性があることを示します。 - 従業員の応諾義務

正当な理由がない限り、従業員は会社の業務命令として時間外・休日労働に応じる義務があることを定めます。 - 法定の除外者への配慮

満18歳未満の者や、申し出のあった妊産婦など、法令で時間外労働等の制限が定められている従業員への適切な配慮規定も盛り込みます。 - 割増賃金の支払い

時間外労働、休日労働、深夜労働に対しては、法令で定められた割増率以上の割増賃金を支払うことを明記します。具体的な計算方法や支払日については、賃金規程で詳細を定めるのが一般的です

【新様式】36協定届の記入例とポイント

就業規則の整備とあわせて、提出する36協定届の書き方も確認しておきましょう。2021年4月からは新様式での提出が必須です。

事業の種類・名称・所在地

協定が適用される事業場を明確にするため、正確に記載します。「事業の種類」には「飲食店」「各種商品小売業(コンビニなど)」「情報サービス業」などと記載します。

時間外労働を行う業務の種類

時間外労働をさせる業務を具体的に記載します。「調理業務」「レジ・接客業務」「経理業務」などのように、誰が読んでもわかるように書くことが求められます。

時間外労働を命じる具体的事由

「業務上やむを得ない場合」といった曖昧な表現は認められません。「臨時の受注増加への対応」「決算業務のため」など、具体的な例を挙げることが必要です。

就業規則と36協定の運用時の注意点

就業規則と36協定を適切に運用するために、以下の点に注意しましょう。

36協定の実態との整合性

就業規則の規定が、実際に届出している36協定の内容(上限時間や業務の種類など)と一致していることを確認してください。

36協定の有効性

36協定は適切な手続きを経て締結・届出され、有効期間内でなければなりません。協定が無効であれば、就業規則に規定があっても時間外労働は命じられません。また、一度有効になった就業規則も、期間満了前に新たな協定を締結し届出をする必要があります。

法改正への対応

時間外労働の上限規制など、働き方改革関連法の改正に対応しているかを定期的に見直すことが重要です。必要に応じて就業規則や協定内容をアップデートし、従業員への周知を徹底しましょう。

36協定の締結・届出と、就業規則の整備を行いましょう

企業が時間外労働や休日労働を命じるためには、36協定の締結・届出と、その内容を反映した就業規則の整備が不可欠です。

就業規則や36協定の作成・変更は、労働基準法や関連通達に基づく正確な理解が求められます。本記事で解説したポイントや記載例を参考にしつつ、最終的には社会保険労務士などの専門家に相談し、自社の実態に即した適切な運用を行うことをおすすめします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【記入例付き】勤務形態一覧表の書き方は?通所介護(デイサービス)の例をもとに解説

勤務形態一覧表は、指定申請・変更届・実地指導等で提出を求められる重要な書類です。この記事では、初めて作成する方にも理解しやすいよう、勤務形態一覧表の基本的な書き方から、間違いやすいポイント、複雑な常勤換算の計算方法まで具体例を交えて解説しま…

詳しくみる勤怠管理表とは?作り方は?使えるテンプレート付き!

勤怠管理表とは、従業員の日々の出勤状況の記録をまとめた書類のことです。給与計算に必要なデータが記載されており、残業時間計算や36協定に違反していないかのチェックも勤怠管理表によって行えます。本記事では、勤怠管理表とは何か、そして作り方、エク…

詳しくみる有給休暇はいつから?日数や付与タイミング、前倒しの場合、給与計算まとめ

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に付与される、「有給で休める(取得しても賃金が減額されない)休暇」のことです。付与のタイミングは労働基準法において定められていますが、労働者の不利益にならない範囲で前倒しでの付与も認められています。 …

詳しくみる働き方改革関連法は中小企業の労務管理にどのような影響を与える?

中小企業の定義とは? 「大企業」「中小企業」という言葉は一般的に使われますが、労働基準法では、中小企業は次の通り定義されています。事業場単位ではなく、企業単位での資本金額、常時使用する労働者数から判断され、次の要件に当てはまらないものは大企…

詳しくみる就業規則への生理休暇の記載例|サンプルをもとに有給・休職・手当についても解説

生理休暇の規定整備はもちろん、休職制度、各種手当、柔軟な休暇制度など、現代の企業に求められる就業規則はますます複雑化しています。法改正への対応漏れや、実態に合わない古い規定のままでは、思わぬ労使トラブルを招きかねません。 「生理休暇の定め方…

詳しくみる【社労士監修】労働基準法第35条における休日の定義|適用範囲や遵守するポイントを解説

人事・労務担当者にとって、従業員の休日に関するルールは労務管理上の基本事項です。労働基準法第35条は、使用者(企業)が労働者に与えるべき休日について定めた規定であり、従業員の健康確保や適正な労働時間管理の要となります。 本記事では、労働基準…

詳しくみる