- 更新日 : 2025年9月22日

就業規則への中抜けの記載例|制度を運用する上でのポイントも解説

近年、働き方改革やライフスタイルの多様化に伴い、勤務時間中に一時的に業務から離れる中抜けのニーズが高まっています。役所での手続き、子どもの送迎、通院など、従業員が中抜けを必要とする場面はさまざまです。

しかし、この中抜けに関する明確なルールが就業規則にないと、「どこまで許されるのか」「給与はどうなるのか」といった点で労使間のトラブルに発展しかねません。また、勤怠管理が曖昧になり、他の従業員との間に不公平感が生まれる原因にもなります。

この記事では、企業の労務担当者や経営者の方々に向けて、トラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける環境を構築するための中抜けに関する就業規則の定め方について、テンプレートをもとにわかりやすく解説します。

目次

中抜けとは

中抜けとは、勤務時間の途中で、私的な用事のために一時的に職場を離れることを指します。これに対して休憩時間は、労働基準法で定められた従業員の権利であり、労働から完全に解放され、自由に利用できる時間です。

両者の決定的な違いは、時間の管理主体にあります。休憩時間は法律で保障された無給の自由時間ですが、中抜けは本来であれば労働すべき「所定労働時間」内に行われるものです。そのため、企業が中抜けを許可する場合でも、その時間をどのように管理し、給与計算にどう反映させるかというルールを設ける必要があります。

企業が中抜け制度を設けるメリット・デメリット

中抜け制度を設けることには、企業にとってメリットとデメリットの両側面があります。

- 従業員満足度の向上:育児や介護、通院などと仕事の両立がしやすくなり、従業員の満足度やエンゲージメントが向上します。

- 優秀な人材の確保・定着:柔軟な働き方を許容する企業として、採用活動において魅力をアピールでき、離職率の低下にも繋がります。

- 生産性の向上:用事を済ませることで従業員がリフレッシュでき、結果として業務への集中力が高まる可能性があります。

- 勤怠管理の複雑化:中抜けの開始・終了時刻を正確に把握し、労働時間を管理する手間が増えます。

- 業務連携への影響:担当者が不在にすることで、業務の遅延や他の従業員への負担増が発生する可能性があります。

- 不公平感の発生:制度の運用が不透明だと、従業員間に不公平感が生まれ、職場の一体感を損なう恐れがあります。

これらのメリットを最大化し、デメリットを最小化するためにも、明確で公平なルール作りが不可欠です。

就業規則に中抜けのルールが必要な理由

就業規則に中抜けのルールがない場合、さまざまな問題が生じる可能性があります。例えば、従業員が無断で中抜けを繰り返した場合、明確な規定がなければ適切な指導や処分を行うことが困難です。

また、中抜けした時間の給与を控除するのか、しないのかが曖昧なままでは、賃金計算の際に混乱が生じます。ルールを明文化することで、企業としての服務規律を維持し、労使間の無用なトラブルを防止できます。就業規則は、企業の秩序を守り、従業員が公平な環境で働くための重要な土台となるのです。

就業規則への中抜けの記載例

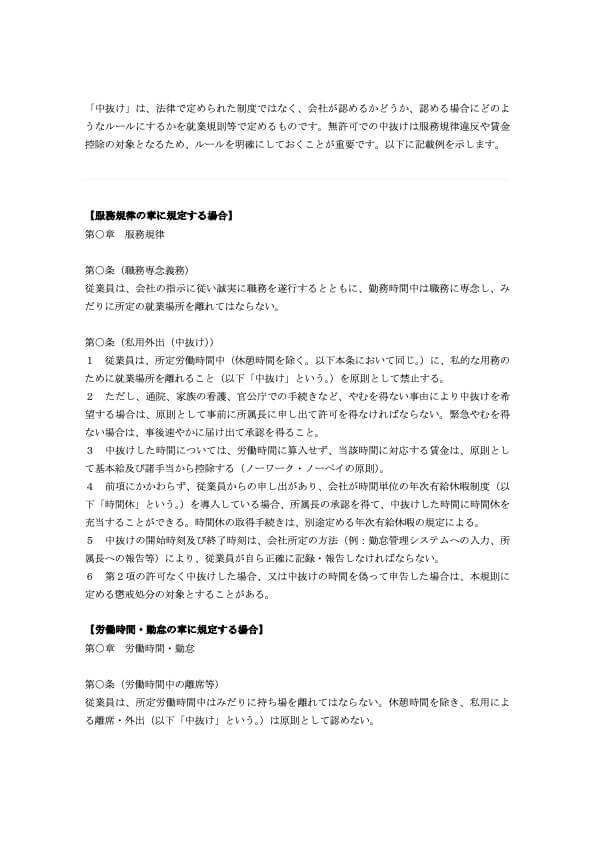

中抜けに関するルールを就業規則に盛り込む際、どのように条文を作成すればよいかお悩みではないでしょうか。マネーフォワード クラウドでは、すぐに使える記載例のテンプレートをご用意しました。

このテンプレートには、中抜けのルールを就業規則の服務規律の章に設けるパターンと、労働時間・勤怠の章に設けるパターンが両方含まれています。また、原則禁止から許可制、賃金控除(ノーワーク・ノーペイの原則)、時間単位の年次有給休暇の充当まで、企業の実態に合わせてカスタマイズできるよう詳細な条文案を含んでいます。

無料でダウンロードし、就業規則の作成・見直しにぜひお役立てください。

就業規則の中抜け制度を運用する上でのポイント

就業規則に規定を設けるだけでは不十分です。制度が形骸化したり、新たなトラブルを生んだりしないよう、運用面のポイントもしっかりと押さえておく必要があります。

賃金控除と勤怠管理の方法

中抜けした時間については、働かなかった分は給与を支払わないという「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、賃金を控除するのが基本です。正確な控除のためには、1分単位で客観的な勤怠記録を取る仕組みが必須です。 勤怠管理システムやタイムカードで「中抜け」「戻り」を記録させるルールを定め、全従業員に周知徹底しましょう。

申請・承認プロセスの明確化

許可制の場合、「誰に、いつまでに、どうやって申請し、誰が承認するか」というプロセスを具体的に定めます。「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、口頭ではなく必ず記録が残る形で申請させることが重要です。

無断で中抜けした場合の対応

ルールを守らず無断で中抜けすることは、職務専念義務違反にあたります。無断での中抜けを禁止し、服務規律違反として懲戒処分の対象となることを就業規則に明記しておくことが、秩序維持のために必要です。

公平性の担保と周知徹底

承認基準にバラつきが出ないよう、管理職間でルールを共有し、一貫した対応を徹底します。また、制度の目的や利用ルールを全従業員に丁寧に説明し、誰もが気兼ねなく、かつ節度を持って利用できる風土を育てることが成功の鍵です。

中抜けに関してよくある質問

ここでは、労務担当者の方から実際に寄せられることが多い質問とその回答をご紹介します。

通院のための中抜けはどのように扱えばよいですか?

業務外の病気やケガによる通院という理由は、原則として私用の中抜けと同じ扱いです。本記事で解説したルールに基づき手続きを行い、中抜けした時間は賃金控除の対象とするのが一般的です。企業によっては福利厚生として「通院休暇」などの特別休暇制度がある場合もあります。

短時間の中抜けでも申請は必要ですか?

はい、必要です。トラブル防止と公平性の観点から、時間の長短にかかわらずルールに基づく手続きを求めるべきです。「15分程度の買い物」といった例外を認めると、ルールが形骸化する恐れがあります。

中抜けした時間分、残業で相殺できますか?

法律上、できません。1時間中抜けして、その分1時間残業しても、単純な相殺は認められません。労働基準法では、法定労働時間を超えた残業(時間外労働)には割増賃金の支払いが必要です。中抜けによる賃金控除と、残業による割増賃金の支払いは、それぞれ独立して計算しなければ賃金未払いとなるリスクがあります。

ただし、中抜けの結果として、残業時間と合算してもその日の労働時間が8時間を超えない場合であれば、割増賃金の支払い義務は生じません。このような場合には、結果として、中抜け時間と残業時間が相殺されることになります。

時間単位の年次有給休暇との違いは何ですか?

最大の違いは「賃金の有無」です。

- 時間単位年休:有給休暇なので、取得しても賃金は控除されません。

- 中抜け:私用外出なので、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき賃金が控除されます。

従業員がどちらを利用するか選択できるよう、両方の制度を整備し、その違いを周知しておくことが望ましいです。

中抜けルールを整備し、働きやすい職場環境を実現しよう

本記事では、就業規則における中抜けの取り扱いについて、基本的な考え方から運用上の注意点までを解説し、すぐに使える規定テンプレートをご案内しました。

中抜けのルールを整備することは、単に服務規律を維持するためだけではありません。従業員の多様なニーズに応え、ワークライフバランスを向上させることで、結果的に企業の生産性や競争力を高めることにも繋がります。

重要なのは、ダウンロードしたテンプレートを参考に、自社の企業文化や事業内容に最も適した形でルールを構築し、すべての従業員にとって公平で透明性の高い制度を運用することです。本記事が、労使双方が安心して働ける職場環境の実現の一助となれば幸いです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

タイムカードとは?仕組みや押すタイミング、着替えは含まれるか解説

出退勤時刻を把握しなければ、正確な労働時間は計算できません。正確な賃金計算も望めないため、出退勤時刻の把握は勤怠管理に不可欠です。当記事では、タイムカードについて解説します。適切な設置場所や勤怠管理システムとの比較なども紹介しますので、ぜひ…

詳しくみる未払い残業代とは?時効や請求の仕方、請求された際の対応を解説

未払い残業代とは、企業が従業員に支払うべき残業代を支払っていない状態を指します。 未払い残業代が発生すると、従業員からの請求、労働基準監督署の調査、訴訟などに発展する可能性があり、企業経営に大きな影響を与えます。 そこで本記事では、未払い残…

詳しくみる特別休暇とは?有給休暇との違いについても解説

特別休暇とは、会社が独自に定めて従業員に付与する休暇のことです。法律での規定がない点が、法定休暇と異なります。慶弔休暇や夏期休暇、リフレッシュ休暇などが特別休暇にあたり、多くの企業で導入されています。働き過ぎを是正する目的で導入が促進されて…

詳しくみる勤怠管理のワークフローとは?システムで効率化する手順や機能、選び方などを解説

勤怠管理のワークフロー整備は、組織全体の生産性向上と内部統制の強化に直結する重要な課題です。この記事では、勤怠管理におけるワークフローの重要性から、紙やExcel運用が抱える問題点、そして勤怠管理システムを活用して効率的な申請承認フローを構…

詳しくみる働き方改革の目的は?概要や具体的な取り組みをわかりやすく解説!

働き方改革は、第4次安倍内閣時代の2017年3月28日、総理が議長となり、労働界と産業界のトップと有識者が集まった「働き方改革実現会議」において働き方改革実行計画として決定されました。2018年7月6日には、「働き方改革関連法」として成立、…

詳しくみる36協定における残業時間の上限とは?わかりやすく解説!

労務管理では勤怠を確認しますが、その際のチェック項目に残業時間や休日労働があります。この時間外労働や休日労働については、労働基準法上では36協定という労使協定を締結して届け出ておかないと認められません。 今回は、この36協定について、基礎的…

詳しくみる