- 更新日 : 2025年12月8日

就業規則のハラスメント防止規定の記載例|パワハラ・セクハラの対策ポイントも解説

近年の労働環境において、ハラスメント対策は企業が取り組むべき最重要課題の一つです。従業員が安心して能力を発揮できる職場環境の構築は、企業の持続的な成長に不可欠であり、その基盤となるのが実効性のある就業規則です。特にパワーハラスメント防止措置は、大企業では2020年6月から、中小企業では2022年4月1日から全面的に義務化されています。

本記事では、就業規則におけるハラスメント防止規定の記載例をメインテーマに、企業が押さえておくべき法的義務、厚生労働省の指針、具体的なハラスメントの定義、就業規則への規定ポイントについて解説します。実務で役立つハラスメント防止規定のサンプルもご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則にハラスメント防止規定が必要な理由

就業規則にハラスメントの禁止を明記することは、従業員に対し「会社はハラスメントを容認しない」という明確なメッセージを発信する効果があります。これによりハラスメントの発生を予防するとともに、万が一発生した場合の相談窓口、事実確認の手順、行為者への処分、再発防止策といった対応の指針を定めることで、迅速かつ公正な問題解決を図ることが可能となります。

ハラスメント対策に関する企業の法的義務

事業主には、職場におけるハラスメントを防止するために必要な措置を講じることが法律で義務付けられています。具体的には、労働施策総合推進法(パワハラ)、男女雇用機会均等法(セクハラ・マタハラ)、育児・介護休業法(マタハラ等)により、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発などが求められており、就業規則への規定はその中核をなすものです。

パワーハラスメント防止措置の義務化はいつから?

パワーハラスメント防止措置は、労働施策総合推進法の改正により、大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から全面的に義務化されました。これにより、企業の規模を問わず、全ての事業主がパワハラ対策として就業規則への明記を含む必要な措置を講じなければなりません。未対応の企業は、可及的速やかな対応が強く求められます。

就業規則で規定すべきハラスメントの種類

効果的なハラスメント対策のためには、就業規則において、どのような行為がハラスメントに該当するのか、そしてそれらを禁止する旨を明確に規定することが不可欠です。

パワーハラスメント(パワハラ)

パワーハラスメントとは、職場において行われる①職務上の地位や人間関係といった職場内の優越的な関係を背景とした言動であり、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、と定義されます。

就業規則では、禁止される行為の類型(身体的攻撃、精神的攻撃など)を具体的に示すことが効果的です。また、業務上の正当な指導との線引きが難しいケースもあるため、その判断基準についても触れておくと、管理職の適切な対応を促す助けとなります。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

セクシュアルハラスメントとは、職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件において不利益を受けたり(対価型セクシュアルハラスメント)、就業環境が害されたり(環境型セクシュアルハラスメント)することを指します。

就業規則では、対価型・環境型の両方をカバーし、どのような言動が該当し得るのかを具体例を交えて示すことが求められます。職場外の宴席等であっても、業務との関連性があれば規制対象となることを明記することも重要です。

マタニティハラスメント(マタハラ)

マタニティハラスメントとは、妊娠・出産したこと、育児休業・介護休業等の制度利用に関する嫌がらせや不利益な取り扱いを指します。これには、男性労働者の育休取得などを契機とするハラスメント、いわゆるパタニティハラスメント(パタハラ)や、家族などの介護を理由とするハラスメントであるケアハラスメント(ケアハラ)も含まれます。

就業規則では、制度利用を阻害する行為や不利益な取り扱い、嫌がらせを明確に禁止します。制度利用者が安心して働ける環境整備の意思を示すことが大切です。

カスタマーハラスメント(カスハラ)

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先等からの著しい迷惑行為(暴言、脅迫、過度な要求、長時間の拘束など)を指します。

近年、従業員が顧客や取引先から受けるハラスメント、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)も深刻な社会問題となっています。従業員を保護する観点から、企業としてカスハラに対する明確な方針を示し、具体的な対応策を就業規則や関連マニュアルに定めることの重要性が非常に高まっています。

2025年6月4日には、カスハラ対策を義務付ける改正法が参議院本会議で可決・成立しました。今後の動向を注視しながら、自社におけるカスハラ対策を検討しましょう。

就業規則におけるハラスメント防止規定のポイント

上記のハラスメントの種類ごとの規定に加え、以下の項目は全てのハラスメント対策に共通して就業規則に定めるべき重要なポイントです。

ハラスメント基本方針

就業規則の冒頭や服務規律、あるいは専用の章を設け、「会社は、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントその他一切のハラスメント行為を容認しない」という基本方針を明確に宣言します。これにより、従業員全体に対し、ハラスメント防止への強い意志を発信します。

相談窓口の設置と機能に関する規定

ハラスメントに関する相談窓口(担当者、部署名など)を明確に定め、その連絡先(内線番号、メールアドレス等)、相談方法(面談、電話、メール、無記名での相談可否など)を従業員に周知徹底することが法的にも求められています。

相談窓口は、形式的に設置するだけでなく、相談しやすい環境づくり(例:複数の窓口を設ける、外部窓口の設置、相談者の心情に配慮した対応を徹底する研修の実施など)が重要です。

プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

相談者や調査に協力した者等のプライバシーは厳重に保護されなければなりません。その旨を明記し、情報が不必要に拡散しないよう徹底します。

ハラスメントの相談や事実確認への協力を理由として、解雇、降格、配置転換その他いかなる不利益な取り扱いも行ってはならない旨を明確に規定し、従業員が安心して声を上げられる環境を保障します。

事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な措置

相談があった場合、迅速に事実関係を調査し、ハラスメントの有無を確認する手順を定めます。調査は、相談者および行為者とされる者の双方から事情を聴取するなど、公正に行う必要があります。

ハラスメントの事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮の措置(配置転換、行為者との隔離など)を速やかに講じます。行為者に対しては、就業規則の懲戒規定に基づき厳正に処分することを明記します。

懲戒処分との連携と厳正な対処

ハラスメント行為が確認された場合には、就業規則の懲戒規定に基づき厳正に処分することを明記します。懲戒の種類(けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇など)と、どのような場合にどの程度の処分が科されるかの目安を示すことで、抑止効果も期待できます。

再発防止策の実施

ハラスメントが発生した場合、その事案に対する対応だけでなく、同様の事案が二度と起こらないよう、研修の実施、啓発資料の配布、職場環境の点検・改善などの再発防止策を講じる旨を規定します。定期的な研修やアンケートを通じて、ハラスメントに対する意識向上と予防に努めることも重要です。

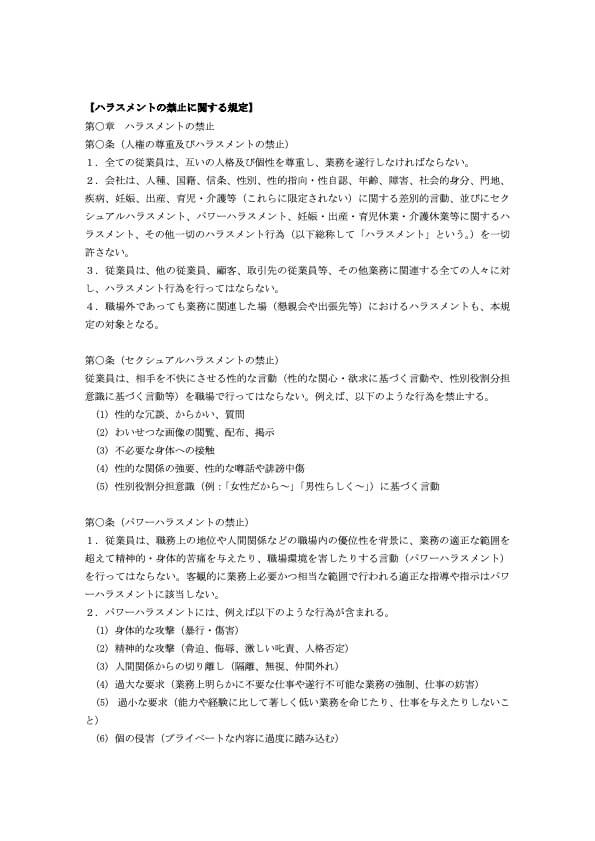

就業規則のハラスメント防止規定の記載例・サンプル

本記事で解説したポイントを踏まえた、ハラスメント防止に関する就業規則の包括的な記載例をご用意いたしました。下記よりダウンロードして、自社の実情に合わせてカスタマイズし、ハラスメント対策にお役立てください。

厚生労働省のモデル就業規則

厚生労働省が提供するモデル就業規則でも、法的に求められる事項や望ましいとされる取り組みを記載しており、ハラスメント規定を初めて作成する企業や、既存の規定を見直したい企業にとって大変参考になります。

こちらもあくまで一般的な内容であるため、そのまま導入するのではなく、必ず自社の業種、規模、企業文化、具体的なリスクなどを考慮してカスタマイズする必要があります。

就業規則のハラスメント防止規定を整備しましょう

就業規則にハラスメント防止規定を整備することは、全ての従業員が互いに尊重し合い、安心して働ける職場環境を実現するための第一歩です。しかし、規定を作成するだけで終わりではありません。その内容を全従業員に周知徹底し、定期的な研修を通じて意識啓発を行い、相談窓口が実際に機能するように運用していくことが何よりも重要です。記載例のサンプルも参考に、ぜひ自社の実情に即したハラスメント対策を推進してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

入社手続きにマイナンバーは必要?提出を求められる理由を解説

入社手続きで、マイナンバーは必要になるのか疑問に感じる方も多いでしょう。 本記事では、入社手続きの際に会社がマイナンバーの提出を求める理由について詳しく解説します。入社後にマイナンバーがどのように活用されるのか、具体的な使用目的についても見…

詳しくみる依願退職とは?クビとの違いや不祥事・退職金の取り扱いなどを解説!

依願退職とは、従業員から会社に申し出をして、双方の合意により成立する退職のことです。解雇(クビ)といった会社都合退職とは、従業員の意思による退職かどうかという点が異なります。 本記事では依願退職の意味や会社都合退職との違い、メリット・デメリ…

詳しくみる育休中の給付金が手取り10割とは?期間や支給要件、申請方法など網羅的に解説

育児休業給付金は、育休を取得する際に賃金が支払われなかったり、減額されたりした場合に、安心して育児に取り組めるよう支援する制度です。雇用保険の被保険者であれば、男女問わず育児休業給付金を受給することが可能です。 2025年4月1日から、育児…

詳しくみる【無料テンプレ付】労働安全衛生委員会の議事録の作成・保管ルールは?書き方や記載項目を解説

職場における安全や衛生を守るために、事業主には安全衛生管理体制を敷く義務があります。安全委員会や衛生委員会などもそのひとつですが、両者を合わせた安全衛生委員会を設置することも認められています。当記事では、安全衛生委員会の概要や議事録の書き方…

詳しくみる定年後再雇用されない人とは?特徴や通知方法、リストラとの違いを解説

定年後、再雇用を希望しても、会社の判断で見送られることがあります。再雇用されない理由やその通知方法、リストラとの違いを理解することで、今後の対応策を見つけることができます。 この記事では、再雇用されない人の特徴や企業の対応、再雇用拒否に直面…

詳しくみる高年齢雇用継続基本給付金は65歳以上になるとどうなる?代わりの給付金はある?

少子高齢化が進む中、企業にとって高齢者の活用は重要な課題となっています。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も引き続き働く意欲のある60歳から65歳未満の雇用保険被保険者を対象です。60歳以降に賃金が下がった場合に、一定の給付金を支給する…

詳しくみる