- 更新日 : 2025年7月11日

定年なしの就業規則の記載例|定年制廃止に関する法律や変更手続きの流れなども解説

「ベテラン社員の豊富な経験をまだまだ活かしたい」「深刻な人手不足に対応したい」こうした経営課題を背景に、年齢に関わらず意欲と能力のある従業員が働き続けられる定年なしの制度を導入する企業が着実に増えています。

しかし、いざ定年制を廃止しようとすると、「就業規則をどう変更すればいいのか?」「法的なリスクはないのか?」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

本記事では、定年なしの就業規則に関する具体的な記載例から、制度導入のメリット・デメリット、円滑な移行手続きまで徹底的に解説します。すぐに使える就業規則のテンプレートをご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

定年なしとは

「定年なし」という言葉を正しく理解するために、「継続雇用制度」との違いを明確にしておきましょう。どちらも高齢者の雇用を促進する制度ですが、その仕組みは大きく異なります。

| 項目 | 定年なし (定年制の廃止) | 継続雇用制度 (定年後再雇用など) |

|---|---|---|

| 定年の有無 | 定年制度そのものが存在しない | 定年制度は存在する |

| 雇用関係 | 定年による雇用契約の終了がなく、継続される | 定年年齢で一度退職(雇用契約が終了)する |

| 定年後の雇用 | – | 本人が希望すれば、新たな雇用契約で再雇用される |

| 労働条件 | 原則、定年前と同じ労働条件が継続(変更には本人の同意が必要) | 再雇用時に、職務内容、役職、賃金、労働時間などを新たに設定することが一般的 |

定年制の廃止は、年齢に関係なく、能力と意欲があれば同じ条件で働き続けられる制度であり、定年後再雇用よりも一歩踏み込んだ高齢者活躍推進策と言えます。

定年なしの就業規則が注目される理由

多くの企業で定年に関する就業規則の見直しが急務とされる背景には、日本が直面する社会構造の変化と、それに対応するための法改正が大きく影響しています。

少子高齢化による深刻な労働力不足

日本の生産年齢人口は減少の一途をたどっており、多くの業界で人手不足が深刻化しています。豊富な知識と経験を持つベテラン社員に、年齢の壁なく活躍してもらうことは、企業の持続的な成長に不可欠です。

高年齢者雇用安定法の改正

法改正により、企業には従業員の高齢期における安定した雇用を確保するための措置(高年齢者雇用確保措置)が義務付けられています。

- 〜65歳まで: 雇用確保措置の義務

- 〜70歳まで: 就業確保措置の努力義務

この措置の一つとして「定年制の廃止」が挙げられており、法対応の観点からも注目度が高まっています。

定年なしの就業規則の記載例

マネーフォワード クラウドでは、定年なしの就業規則の記載例を含む、就業規則のテンプレートをご用意しました。Word形式で無料ダウンロードできますので、自社の実情に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

定年なしの就業規則を作成するポイント

定年なしの就業規則を作成するポイントは、以下の通りです。

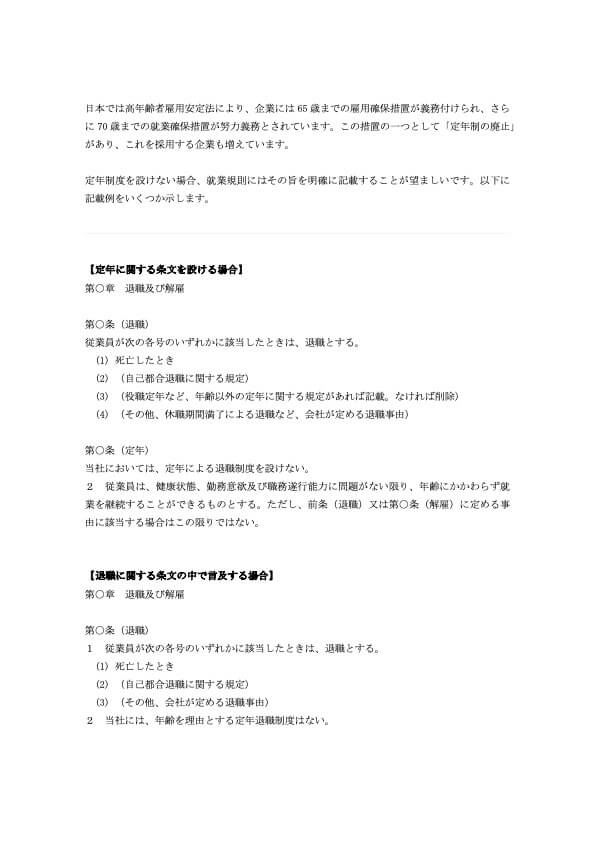

定年なしの方針を明確に記載する

単に就業規則から定年の条文を削除するだけでは、解釈の余地が生まれ、かえって混乱を招く可能性があります。 従業員に誤解を与えないよう、「当社に定年制度は設けない」という旨を明確に条文として記載することが望ましいです。 これにより、会社の方針が全従業員に明確に伝わります。

就業規則の退職規定との整合性を図る

定年がないからといって、雇用が永久に保証されるわけではありません。心身の故障により業務に耐えられない場合や、著しい能力不足、服務規律違反などがあれば、通常の「退職」や「解雇」の対象となり得ます。 「定年」に関する条文を見直す際は、必ず「退職」や「解雇」の条文も確認し、定年退職以外の退職事由や解雇事由が適切に定められているかを確認することが極めて重要です。

賃金・退職金規程を必ず見直す

定年制の廃止は、賃金規程や退職金規程の見直しと常にセットで考える必要があります。特に、「定年退職」を支払事由としている退職金制度は、制度そのものの見直しが不可欠です。 いつ、どのような条件で退職金を支払うのかを、退職金規程で新たに明確に定める必要があります。

就業規則の変更手続きを円滑に進めるための流れ

定年制の廃止は、従業員の労働条件に大きく関わる重要な変更です。法に則った適切な手続きを踏み、従業員の理解を得ながら進めることが不可欠です。

- 変更案の作成

定年制廃止に伴う就業規則(賃金規程、退職金規程を含む)の変更案を作成します。 - 従業員代表からの意見聴取

従業員の過半数で組織する労働組合、または従業員の過半数代表者から、変更案について意見を聴取し、「意見書」に記名してもらいます。 - 労働基準監督署への届出

変更後の就業規則と「意見書」を、管轄の労働基準監督署長に届け出ます。 - 全従業員への周知

変更後の就業規則を、事業所の見やすい場所への掲示や書面での交付など、法定の方法で全従業員に必ず周知します。

法的な手続き以上に重要なのが、従業員への丁寧な説明です。 なぜ定年制を廃止するのか、会社のビジョンや目的を共有し、変更後の処遇や働き方について説明会を開くなどして、従業員の理解と納得を得る努力を惜しまないでください。特に賃金や退職金など、従業員にとって不利益となる可能性がある変更については、原則として従業員の個別の同意を得る必要があります。(労働契約法第9条)

定年なしの就業規則に関してよくある質問

最後に、定年に関する就業規則の質問についてQ&A形式で解説します。

就業規則に定年の記載がない場合はどうなりますか?

就業規則に定年の定めがなければ、その会社には「定年制がない」ということになります。従業員は年齢を理由に雇用契約が終了することはありません。ただし、前述の通り、能力不足や服務規律違反など、他の解雇事由に該当すれば解雇される可能性はあります。

そもそも就業規則がない場合、定年はどう扱われますか?

常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則の作成と届出が法律で義務付けられています。これに違反している状態は、まず是正が必要です。その上で、就業規則も個別の労働契約書も存在しない場合、定年の定めはないと解釈されるのが一般的です。

70歳までの継続雇用と定年廃止は、就業規則でどう書き分けますか?

定年制を廃止する場合は、「当社に定年制度は設けない」と記載します。一方、70歳までの継続雇用制度(再雇用)を設ける場合は、まず「従業員の定年は満65歳とする」といった定年の条文を設けます。その上で、「定年に達した者であっても、本人が希望し、会社が認めた場合は、満70歳までこれを継続雇用する」といった趣旨の条文を追加します。この場合、再雇用後の労働条件(賃金、業務内容等)を別途定める必要があります。

定年制の廃止は、未来への投資

本記事では、定年なしの就業規則の記載例から、導入に伴う人事課題の対策、法的な手続きまでを網羅的に解説しました。

定年制の廃止は、単なる法対応や人手不足対策ではありません。年齢という画一的な基準を取り払い、一人ひとりの意欲と能力を最大限に活かすための、未来に向けた重要な経営戦略です。

この記事が、貴社の持続的な成長と、すべての従業員が生き生きと働き続けられる職場環境づくりの一助となれば幸いです。制度設計や就業規則の変更でお悩みの際は、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

仕事を教えてもらえないのはパワハラ?判断基準やパワハラと言われた場合の対応を解説

職場で「仕事を教えてもらえない」と感じる状況が、果たしてパワハラに該当するのでしょうか。本記事では、仕事を教えてもらえないことがパワハラと判断される基準や、パワハラを受けたと感じた場合の適切な対応について詳しく解説します。職場での人間関係を…

詳しくみる【図解あり】派遣の3年ルールとは?3年を過ぎた場合の対応や、例外についてわかりやすく解説

「派遣の3年ルール」とは、派遣社員の受け入れは同一事業所の同一部署で3年を超えてはいけないという労働者派遣法の定めです。企業の人事労務担当者としては、詳しく知っておきたいルールといえるでしょう。 本記事では、派遣の3年ルールについて解説しま…

詳しくみる介護事故報告書とは?書き方やポイントを解説【無料テンプレートつき】

介護事故報告書は、介護サービスの提供に伴う事故が発生した場合に市町村などの行政機関に報告するものです。介護保険法や各自治体が定める指針では、介護事業者は事故の状況および事故に際してとった処置について記録することを義務付けています。 本記事で…

詳しくみるHRTechとは?人事とテクノロジーの活用、企業事例、導入方法を解説

HRTechとは「Human Resources」と「Technology」を掛け合わせた略語で、AIやビッグデータなどの最先端の技術を駆使し、人事労務の業務に変革をもたらす技術やサービスのことです。本記事ではHRTechの概要やメリット、…

詳しくみる労働組合法とは?労働三法の違いやメリット、違反した場合の罰則を解説!

労働者は、雇用する使用者に対して弱い立場に置かれがちです。そのため、労働者を保護するために、労働基準法などの法律が定められています。 当記事では、労働三法のひとつである労働組合法について解説します。労働三法それぞれの特徴や労働組合加入のメリ…

詳しくみる試用期間中でも能力不足を理由に退職勧奨できる?拒否された場合の対処法も紹介

試用期間中でも退職勧奨をすることは可能です。本採用前の従業員に退職勧奨を行ってはならないという法律上の制限はありません。 ただ、試用期間中の従業員に退職勧奨をしようと検討している人の中には「どのような手順で進めるべき?」「注意点はある?」な…

詳しくみる