- 更新日 : 2025年10月8日

勤怠管理を効率化するならシステムの導入が鍵!選び方やメリットを解説

勤怠管理は従業員の労働状況を把握するための大切な業務ですが、手作業では時間がかかりミスも発生しがちです。

また、計算を間違うようなことは許されないため、正確性を維持しながらも業務の効率化を図ることが重要です。

この記事では、勤怠管理をより効率化するためのシステムの導入方法や、そのメリットを解説していきます。

目次

勤怠管理の効率化が難しい?中々進まない3つの理由

勤怠管理の効率化を図ろうとしても中々進まない理由を3つ解説します。

①働き方の多様化

働き方改革やテレワークの拡充などによる労働環境の変化にともない、勤務の形態が下記のように多様化したことが勤怠管理の効率化が難しい理由のひとつです。

- 固定勤務

- フレックスタイム制

- 時差出勤

- 変形労働時間制

とくに近年は新型コロナウイルスを契機として、在宅勤務やハイブリッドワークが一般化しました。

働き方や勤務の場所が多様化したことで、従来より勤怠管理が複雑になっています。

②多様な雇用形態に応じた対応が必要

勤怠管理は正社員、契約社員、アルバイトなど、さまざまな雇用形態の従業員への対応が必要です。

働き方の多様化にも関連していますが、近年では同じ正社員でも、短時間正社員や限定正社員の制度が存在し、雇用形態も柔軟になっています。

それぞれの働き方に応じた柔軟な勤怠管理が求められているのも、効率化が進まない理由のひとつです。

③勤怠情報の集計・確認が大変

打刻の管理がタイムカードであったり、有給取得時などの申請書類に紙を使っている場合、これらの確認や回収、整理の作業に時間を取られてしまいます。

もし記入ミスがあった場合は各従業員へ個別の対応が必要になり、紙の情報をPCで管理しているならデータを入力していく手間もあります。

勤怠管理の集計作業は月末~月初に集中し、他の業務の忙しい時期にも重なりやすいため、デジタル化していないと効率化は大変です。

関連記事:「打刻のペーパーレス化で勤怠管理を効率化|ペーパーレスのメリットも」

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック

人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。

40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。

給与計算ミスを防ぐ60のチェックリスト<完全版>

給与計算ミスの発生を防ぐため、雇入れ直後・異動直後などのシーン別に確認すべきポイントを完全保存版・チェックリストとしてまとめました。

起こりやすいミスの傾向についても解説していますので、ぜひ業務にお役立てください。

従業員情報の一元管理を実現する方法

従業員情報の収集や転記、複数システムの情報更新など「従業員情報の管理」が複雑になっていませんか?

この資料では、従業員情報の管理でよくあるお悩みとマネーフォワード クラウド人事管理を活用した業務改善方法を紹介します。

勤怠管理の方法一覧

この章では勤怠管理の方法について解説していきます。

▼勤怠管理の方法の一覧

| 管理方法 | 特徴 |

|---|---|

| 紙媒体 | 作成したフォーマットに手書きで記録 |

| タイムカード | タイムレコーダーで記録 |

| Excel | マクロや関数を使いExcelで記録 |

| アウトソーシング | 外部の業者に勤怠管理やその他業務を委託 |

| 勤怠管理システム・アプリ | PCやスマホから打刻 ICカードや生体認証を用いる場合もある |

厚生労働省が定めている勤怠管理のガイドラインでは、下記の要件を守るよう定められています。

始業・終業時刻の確認・記録

始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法(次のいずれかの方法による)

|

出典:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン│厚生労働省

これらの要件を守りつつ勤怠を効率化するには、結論としては勤怠管理システムがおすすめです。

まずは勤怠管理の方法をひとつずつ見ていきましょう。

紙媒体

勤怠管理のためのフォーマットを紙で作成し、従業員に直接記入してもらう方法です。

メリット

デメリット

|

紙媒体を使っての記録は手軽ですが効率化には向かず、手書きなので記入ミスが発生しやすいデメリットがあります。また、場合によっては勤怠記録を改ざんされてしまう可能性もあるでしょう。

タイムカード

出退勤時、タイムレコーダーへ専用のタイムカードを差し込み打刻を記録する方法です。

メリット

デメリット

|

紙媒体と同じく手軽ですが、タイムカードによる打刻は個人を判別できないため、代理打刻などの不正が発生するリスクがあります。

また、集計はタイムカードを集めてからExcelなどの媒体へ転記する必要があるため、タイムカードの勤怠管理は効率化には不向きと言えます。

Excel

マクロや関数を利用しExcelでフォーマットを作成する方法です。

1つのファイルを同時に編集できるよう共有設定を行うか、部署ごとや各従業員ごとでファイルを配布して勤怠を管理します。

基本的には従業員が勤怠時刻を直接入力していきます。

メリット

デメリット

|

集計の効率化が可能な一方で、勤怠情報の改ざんや、従業員が予期しない操作を行った結果、計算に使う関数が壊れてしまうといったリスクがあります。

場合によってはファイル全体の勤怠情報が狂ってしまうおそれもあるため、随時入念なチェックが欠かせません。

そのため、Excelでの管理はリスクが高い方法であると言えます。

アウトソーシング

外部の業者に勤怠管理を委託する方法です。

メリット

デメリット

|

アウトソーシングは勤怠の効率化という面では申し分ないですが、外注コストが発生します。

また、勤怠管理に関するノウハウが社内に貯まらないことは大きなデメリットです。

万が一外部委託の業者に問題が発生した場合、自社内で勤怠管理の問題を処理できない場合も想定され、これがアウトソーシングの最大のリスクと言えます。

勤怠管理システム・アプリ

勤怠管理システム・アプリは、各従業員が専用のツールへアクセスし、出退勤の記録を行う方法です。

アプリの場合は従業員がスマートフォンで打刻をし、有給休暇など勤怠に関する書類申請もシステム内のワークフローで対応できます。

出退勤の記録や正確な勤務状況を一目で確認でき、集計作業も自動化できることが勤怠管理システム・アプリの最大のメリットです。

勤怠管理システムの詳しいメリット・デメリットについては、次の章から詳しく解説していきます。

勤怠管理システムを使った効率化の5つのメリット

勤怠管理の効率化には、勤怠管理システムがおすすめです。

ここでは勤怠管理システムのメリットを解説していきます。

①勤怠管理が楽になる

勤怠管理システムを導入することで、管理する人事側も、日々勤怠を記録する従業員側も勤怠管理の負担が減り楽になります。

人事側としてのメリット

→書類回収やExcelにタイムカードのデータを入力する手間がなくなる

従業員側としてのメリット

→静脈認証やICカードなど便利な打刻方法にも対応

→各月の勤務時間や残業時間、残りの有給日数がいつでも把握できる |

それぞれにメリットがあり、企業全体において働きやすい環境づくりにつながります。

②不正やミスを最小化できる

勤怠管理システムによる勤怠記録は機械的な記録のため、不正やミスを減らすことができます。

→その時々で修正対応することで、後々の手間が減る

→代理の不正打刻ができなくなる |

勤怠管理システムには上記のような機能があるため、タイムカードや紙の申請書類を使っていた場合と比べ、勤怠記録がより正確になります。

③勤怠情報をリアルタイムで容易に分析できる

勤怠管理システムによる一元管理で、リアルタイムで勤怠情報を分析できます。

そして、分析データはよりよい労働環境の整備に活かせる点もメリットです。

とくに近年は生成AIの発達で、さまざまな分析を自動化できる勤怠システムも登場しています。

▼勤怠情報の自動分析例

|

ただし、分析機能がない勤怠管理システムもあるため注意しましょう。

上記のような分析を用いることで、過重労働に陥りそうな従業員へいち早くストレスケアを行ったり、人員配置を再考したりと、労働環境の改善が可能です。

④勤怠データの保存が楽になる

勤怠管理システムのクラウドに勤怠データを保存することで、管理が楽になります。

2020年に改正された労働基準法109条では、タイムカードの5年間の保存義務が設けられています。

経過措置として当分は3年分でも問題なしとされていますが、経過措置がいつ終わるかはわからず、保存の体制を整えておいたほうがよいでしょう。

紙による保存ではスペースを取る上に整理・保管のコストがあり、さらに紛失リスクもともないます。

しかし、クラウド上のデジタルデータにはそうした心配がありません。

また、各種書類用紙の購入費も削減できたり、過去の勤怠情報にもアクセスしやすくなるメリットがあります。

⑤法改正へ柔軟に対応できる

法改正への柔軟な対応も、勤怠管理システムのメリットのひとつです。

法改正に応じて自動更新される勤怠管理システムであれば、アップデートによって最新の法令に合った運用を維持できます。

働き方に関する法改正は近年頻繁に行われているため、今後も勤怠に関する何かしらの法改正が出てくる可能性があるでしょう。

その際、勤怠管理システムを導入していれば、円滑な対応が可能です。

勤怠管理システム導入時の3つのデメリット

勤怠管理システムのメリットは非常に多いですが、この章ではデメリットについても紹介していきます。

①システムに慣れるまでは忙しい

勤怠管理のやり方が一気に変わってしまうため、システムの導入当初は効率化とは反対に忙しくなるでしょう。

人事側としては、システムを完全に理解したうえで、従業員への説明やマニュアルの共有が必要になります。

また、しばらくは勤怠に関する質問も従業員から相次ぐと思われるため、勤怠管理をする人事側もシステムを使う従業員側も大変です。

勤怠管理システムを使いこなせるようになるまでは、業務の生産性が低下するおそれも考えられます。

②利用料が発生する

勤怠管理システムを自社開発する場合は別として、他社の勤怠管理システムを使う場合は当然利用料が発生します。

基本的には買い切りではなく、サブスクリプションの方式で継続的に費用負担が生じます。

③導入効果を示しにくい

勤怠管理システムは勤怠管理の効率化に寄与しますが、売上や利益のように直接会社への貢献を示すことが難しい場合があります。

そのためシステムの導入時や、導入継続の判断を経営層に求める時に、賛同を得られないことがあるかもしれません。

勤怠管理システムの導入を進める際は、現状の勤怠管理の分析に基づく定量的な改善見込みや、長期的な人件費の削減効果などを明確に示す準備が必要です。

勤怠管理システムの選び方

最後に勤怠管理システムの選び方を解説します。

勤怠管理システムを導入する際は、現状の勤怠状況をしっかり分析した上で、問題点を解決できるシステムを選びましょう。

また、それぞれ機能や金額が異なるので、費用対効果の見極めも重要になります。

①システムの形態を選ぶ

勤怠管理システムの形態は主に3つあります。

| 導入形態 | 特徴 | 適性 |

|---|---|---|

| クラウド型システム |

|

|

| オンプレミス型システム |

|

|

| 独自開発型システム |

| 何らかの理由で独自にシステム開発をする必要があり、十分な開発環境が整っている企業 |

比較的安価であるのはクラウド型システムですが、それぞれ特徴が異なりますので、目的に合った形態を選びましょう。

②操作がわかりやすいシステムを選ぶ

勤怠管理システムの導入時は何かと混乱が発生しやすいため、操作のわかりやすさも大切な要素です。

直感的に操作を理解できるような作りの画面になっていれば、各従業員も早く馴染めるでしょう。

また、勤怠管理システム導入時の人事側のサポートコストも軽減できます。

③導入しているシステムと連携ができるものを選ぶ

既存の社内システムと勤怠管理システムを、APIなどで連携できるか確認することも大切です。

給与計算システムや人事管理システムと連携できれば、これらの情報を一元管理することが可能になります。

たとえば給与計算を自動化したり、さまざまな機能を拡張することで、さらなる業務効率化を図れるでしょう。

④必要な機能が揃っているかで選ぶ

現在抱えている勤怠上の問題を解決するための機能が揃っているか、確認しましょう。

▼機能の例

|

こうした機能が一通り揃っていれば、勤怠管理システムを安心して導入できます。

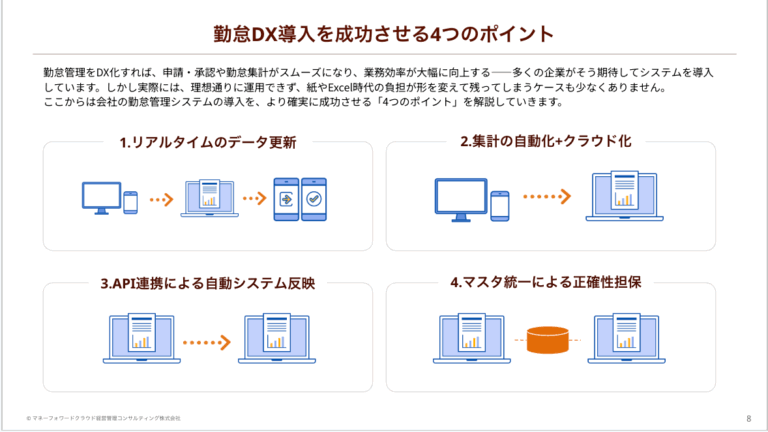

勤怠管理DXのあるあるなお悩みと再設計のポイント

働き方改革やテレワークで勤怠管理の重要性は高まっています。しかしタイムカードやExcel運用では申請遅延や入力ミス、長時間労働の把握不足など課題が残っているのも事実です。

クラウドシステムを導入するだけでは解決できず、業務フロー整理やデータ連携、現場定着まで設計することが必要です。勤怠管理DXで業務効率化と定着を実現するポイントを解説するホワイトペーパーをご用意しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

勤怠管理の効率化で働きやすい職場づくりを目指そう

勤怠管理を効率化するには、紙媒体や手作業による勤怠管理から、勤怠管理システムへ移行することがおすすめです。

手作業ではどうしても記録や集計のミスが発生しがちですが、自動集計であればそうした心配はありません。

また、多様な働き方にも対応できる柔軟性や法改正への迅速な対応も可能です。

分析機能で労働環境の改善も期待できますので、勤怠管理システムを上手く使い、働きやすい職場づくりを目指しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【テンプレ付】時間外労働の割増率とは?法定ルールと計算方法を解説

時間外労働の割増率は、労働の種類(法定外・深夜・休日)や時間数(月60時間超)によって法定の基準が異なります。そのため、残業代の計算を間違うと、意図せず未払いが発生しコンプライアン…

詳しくみるタイムカードの30分単位計算は違法?給与計算の正しいルールを解説

タイムカードの記録を30分単位で処理して給与を計算する方法は、原則として労働基準法違反となります。すべての雇用形態で1分単位の実労働時間の集計が求められています。 この記事では、タ…

詳しくみる労働者派遣法とは?法律の概要や派遣契約の流れ、直近の改正内容を徹底解説

企業に人材を派遣する派遣会社と派遣社員を受け入れる派遣先企業は「労働者派遣法」に則って契約を締結し、それに従って派遣社員に業務を任せなければなりません。契約を結ばずに派遣社員を受け…

詳しくみる労働時間を勝手に短くされた!シフト変更や賃金カットの違法リスクと注意点

労働者に予告もなく労働時間を勝手に短くする行為は、労働契約違反となる可能性があります。また、シフトの削減や賃金カットを一方的に行った場合、契約上の問題が発生するおそれがあり、事業主…

詳しくみる勤怠管理における育児時間の扱いは?労働基準法のルールをもとに具体的な方法を解説

育児と仕事の両立を支援する育児時間制度ですが、勤怠管理における正しい扱いについて正しく理解できているでしょうか。 この制度の利用は、給与や勤務時間の管理に直接関わります。育児時間を…

詳しくみる公休とは?有給との違いや給料の発生有無について解説!

会社員には休日や休暇など仕事を休める日があり、その種類は多岐にわたります。 土曜日・日曜日や祝日、年末年始、夏季休暇、慶弔休暇、年次有給休暇などがありますが、「公休」はどれに該当す…

詳しくみる