- 更新日 : 2025年11月18日

ブラックバイトとは?10の特徴や見分け方、対処法、企業への罰則を解説

ブラックバイトとは、労働者を労働法上、不当に扱うアルバイトのことであり、被害を受けて悩んでいる若者は少なくありません。

本稿では、ブラックバイトの定義とその特徴、見分け方、対処法、さらには違反企業に科される罰則について詳しく解説します。人事担当者として、これらの情報を理解し、適切な労働環境の提供を心がけることが重要です。

目次

ブラックバイトとは?

近年、「ブラックバイト」という言葉をよく聞くようになりましたが、改めてその意味や由来、現状などについて確認しておきましょう。

学生アルバイトの約60%が労働条件でトラブルを経験

「ブラックバイト」とは、労働環境が劣悪で、従業員に労働基準法などの労働法に照らして不当な扱いをするアルバイト先を指します。この用語は、正社員を対象とした「ブラック企業」という言葉から派生しました。

ブラックバイトでは、過度の長時間労働、未払いの残業代、不適切な労働条件、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど、多くの問題が報告されています。特に学生や若年層が多く従事するアルバイト市場において、これらの問題は深刻です。

ブラックバイトの「ブラック」という表現は、本来の意味である「黒」が持つネガティブなイメージを転用したもので、労働環境の「暗さ」や「違法性」を暗示しています。日本では2000年代後半からこの問題が社会問題としてクローズアップされ始め、労働基準法違反をはじめとする法的な問題が多く指摘されています。

厚生労働省の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」によると、学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件のうち48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答しています。

これには、労働時間や休憩、残業代の未払い、不適切な労働契約などが含まれます。特に、アルバイト先からの一方的なシフト変更や、予定外の長時間労働を強いられるケースが多く報告されています。

このようなトラブルは、学生の学業に悪影響を及ぼすだけでなく、精神的・身体的健康を害するリスクも高まります。また、労働条件の不透明さがトラブルの原因となることも多く、アルバイトを始める際の契約内容の確認が不十分であることが問題を複雑化しています。

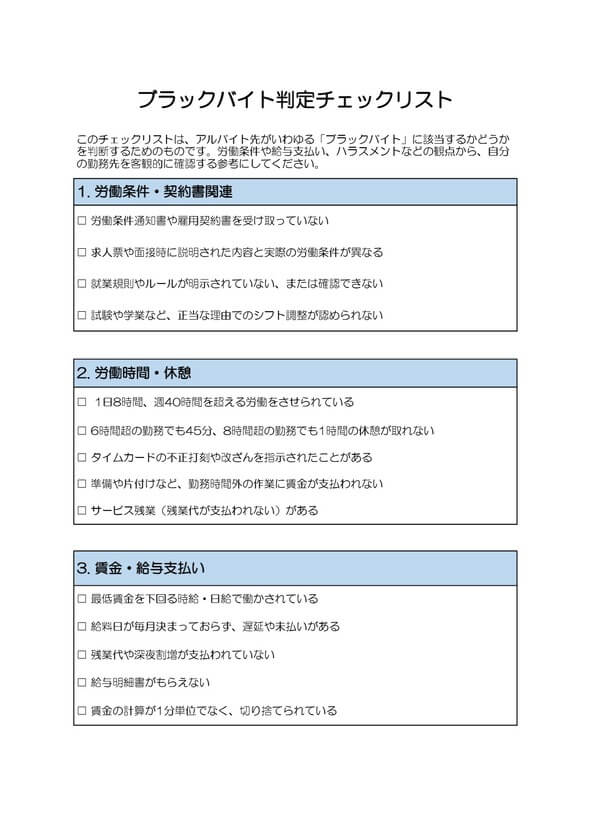

ブラックバイトの10の特徴

ブラックバイトの概要についてみてきましたが、さらに特徴について掘り下げてみましょう。ブラックバイトには、10の特徴があるとされています。

残業手当がつかない

ブラックバイトの一つの特徴として、残業手当が支払われないケースが挙げられます。労働基準法では、1日8時間または週40時間を超える労働に対しては、残業手当の支払いが義務付けられています。この残業手当は通常の時給に対して少なくとも25%以上の割増賃金が必要です。

しかし、ブラックバイトでは、これを無視し、残業が発生しても手当が支払われない、または適切な割増率が適用されないことがあります。このような状況は労働者の権利を侵害するものであり、違法行為に該当します。

休憩時間がない

労働基準法では、6時間以上の勤務には少なくとも45分、8時間以上の勤務には1時間の休憩が必要です(法34条)。しかし、ブラックバイトの職場では、この法律を無視し、長時間労働にもかかわらず休憩時間が与えられないことがあります。休憩時間が確保されないことは、労働者の健康を害するだけでなく、労働の効率を低下させる要因ともなります。この違反は労働者の基本的な権利を侵害する行為であり、労働基準監督署への申告が可能です。

最低賃金以下

最低賃金法によって各都道府県単位で定められた最低賃金を下回る賃金で労働を強いるのも、ブラックバイトの特徴です。最低賃金は労働者を保護し、一定の生活を保障するために設定されています。にもかかわらず、ブラックバイトではこの最低賃金を下回る賃金での雇用が行われることがあります。これは明確な法律違反であり、労働者は適切な賃金を要求する権利があります。

タイムカードの改ざん

タイムカードの改ざんもブラックバイトの典型的な違法行為です。労働時間を短く見せるために、実際の勤務時間よりも少なく記録されることがあります。これにより、残業代が適切に支払われないなどの不利益を労働者が被ることになります。タイムカードの改ざんは、労働基準法に違反する行為です。

セクハラやパワハラの行為がある

セクハラやパワハラは、ブラックバイトの職場環境をさらに悪化させる要因です。上司や同僚からの不適切な性的行為や、過度の精神的圧力を伴う嫌がらせが行われることがあります。これらの行為は過重労働に加え、労働者の心理的な健康を著しく害するものです。うつ病を発症する原因となり、労災認定されるケースも増えています。

バイトでもノルマや自腹がある

ブラックバイトには、アルバイトにもかかわらずノルマが課されたり、業務に必要な物品を自腹で購入させられたりするケースがあります。特に販売やサービス業界で見られるこの状況は、アルバイトの本来の範囲を超えた責任を強いるものです。ノルマを達成できない場合には、給料からの天引きや、さらなる労働を強いられることもあります。

給料から罰金などの天引きがある

ブラックバイトでは、ミスやルール違反に対する罰として、給料から罰金を天引きすることがあります。このような天引きは、労働者にとって予期せぬ経済的損失をもたらし、労働意欲の低下を招くことになります。労働基準法では、全額払いの原則によって給料の天引きは厳しく制限されています(法24条1項)。

賃金の未払いがある

賃金の未払いは、ブラックバイトの典型的な問題の一つです。労働に対する対価としての賃金は、労働者が受け取るべき当然の権利です。にもかかわらず、労働を行ったにもかかわらず賃金が支払われない、または支払いが遅延するケースが報告されています。未払い賃金には、通常の時給だけでなく、残業手当や休日手当も含まれることがあります。

労災保険の加入手続きをしていない

労働者が業務中または通勤途上に事故に遭遇した際に保険給付する労災保険への加入は、雇用主の義務です。しかし、ブラックバイトの職場では、労災保険への加入手続きを怠ることがあります。これにより、労働者が業務上または通勤途上の事故で被った損害に対して、適切な補償を受けられない状況が生じます。労災保険への未加入は、明らかに違法です。

退職できない、辞めさせてくれない

アルバイトであっても、労働者は合理的な理由があれば退職する権利を有しています。しかし、ブラックバイトの職場では、退職を希望する労働者に対して退職を認めない、または過度な引き止めが行われることがあります。これには、退職を申し出たら労働者に対して嫌がらせをすることも含まれます。

事前にブラックバイトかどうか見分けるには?

ブラックバイトの悪質な行為は多岐にわたるわけですが、学生が事前にブラックバイトを回避する方法はあるのでしょうか。その見分け方について考えてみます。

求人募集時

ブラックバイトを事前に見分けるためには、求人募集時の情報を注意深くチェックすることが重要です。求人票に記載されている労働条件や給与、勤務時間などの詳細を確認し、不明瞭な点や疑問点があれば、応募前に問い合わせを行うべきでしょう。

また、同業他社と比較して給与が異常に高い、または幅が広すぎる場合は、長時間労働を強いられる可能性があるため注意が必要です。求人情報が常に掲載されている場合は、人の入れ替わりが激しい可能性があり、ブラックバイトである可能性があります。さらに、求人内容が抽象的で具体性に欠ける場合や、スキルよりもやる気を強調している場合は警戒が必要です。

面接時

面接時には、面接官の態度や言動に注目し、ブラックバイトの兆候を見極めることが大切です。面接官が横柄な態度を取る、労働条件について詳しく説明してくれない、または求人票と異なる内容を提示する場合は、ブラックバイトである可能性が高いでしょう。

この他、面接時に不当な自己負担を求められたり、労働時間や休憩に関する規定が不明確であったりする場合も警戒が必要です。面接時には、自分の希望する労働条件を明確に伝え、それに対する反応を見ることも重要です。

採用時

採用時には、労働基準法により使用者は必ず労働条件通知書を労働者に交付することが義務づけられています(法第15条、施行規則第5条)。労働条件通知書には、契約期間や賃金、業務内容、就業時間などが記載されています。

交付されない、または交付されても内容が不明瞭である場合は、ブラックバイトである可能性があり、後にトラブルになるリスクが高まります。 採用された後に労働条件が変更されることがないよう、契約内容をしっかりと確認し、疑問点があればその場で質問し解決することが大切です。

ブラックバイトで働いてしまった際の対処法

一般的に学生が事前にブラックバイトを見分けることは容易ではないと思われます。ブラックバイトであると気付いたとき、どのように対処すべきなのでしょうか。

早めに辞める

ブラックバイトで働いてしまった場合、状況が改善される見込みがないと判断したら、早めに退職することが一つの対処法です。長期間不適切な労働環境に身を置くことは、精神的・身体的健康を害するリスクがあります。退職を決意したら、労働基準法に基づいて適切な手続きを取ることが重要です。退職の意思は書面で伝え、適切な退職日を設定しましょう。また、退職に際して不当な扱いを受けた場合に備えて、証拠を残しておくことも大切です。

専門家や労働基準監督署などへ相談する

ブラックバイトでの労働条件に問題がある場合、専門家(弁護士、社会保険労務士など)や労働基準監督署への相談が有効です。労働基準監督署は、労働基準法に基づく労働条件の適正化を図るための行政機関であり、労働基準監督官は司法警察権という強い権限を持っています。労働者からの相談(申告)によって迅速に対応してくれるでしょう。

このほか、都道府県労働局では総合労働相談コーナーという相談窓口を設けており、労働問題に関する個別相談のワンストップサービスを行っています。個々のケースに応じた具体的なアドバイスや法的サポートを受けることができます。

ブラックバイトに関連する企業への罰則

ブラックバイトに関連する事業主に対する罰則は、労働基準法に基づいて厳しく定められています。これらの罰則は、労働者の権利を保護し、不適切な労働環境を改善するために設けられています。

長時間労働

労働基準法では、大原則として法定労働時間を超えて労働させることを禁止しています(法32条)。やむを得ず超えて働かせる場合には労使協定を締結し、労働基準監督署に届けなければなりません(同36条)。これらに違反した場合、事業主には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります(同119条1号)。

残業代未払い

残業代の未払いは、労働基準法に明確に違反する行為です。事業主が労働者に対して適切な賃金を支払わない場合、事業主に適用される罰則は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(法119条1号)。

労災保険未加入

労災保険への未加入も重大な違反事項です。事業主がこの加入手続きを怠っていた期間中に事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、未加入事業主は給付された労災保険の金額の全部または一部を費用徴収されるほか、遡って保険料も徴収されることになります(労災保険法31条1項1号)。罰則ではないものの、違反行為に対する措置として知っておくべきでしょう。

ブラックバイトを未然に防ぎ、健全な職場環境を実現しよう!

ブラックバイト問題は、企業の倫理と社会的責任に関わる重要な課題です。本稿で解説したブラックバイトの特徴や見分け方を理解し、不適切な労働環境を未然に防ぐことが求められます。

また、適切な対処法と法的な罰則の理解を深めることで、企業はより良い労働環境を構築し、従業員の満足度を高めることができるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

「離職票なし」でも雇用保険被保険者資格喪失届の提出は必要?手続きの流れや注意点なども解説

従業員が退職する際、雇用保険被保険者資格喪失届の提出をはじめ、雇用保険に関する事務処理が必要です。もし従業員が離職票の交付を希望しない場合、雇用保険被保険者資格喪失届は提出するべきか、気になる人もいるかもしれません。 本記事では、退職する従…

詳しくみるアカハラとは?アカデミックハラスメントの具体例や対策、大学での事例

アカハラはアカデミックハラスメントで、大学などの教育機関、研究機関で起きるハラスメントのことをいいます。パワハラの一種で、立場の違いから権力が強い人が弱い人に対して、嫌がらせなどの不快にさせる行為です。具体的には学習や研究を妨害したり、卒業…

詳しくみる物流業界の人手不足解消を担う外国人労働者:受け入れのメリットや注意点を解説

日本の物流業界は、生活を快適にする便利なサービスが増える一方、人手不足の問題にも直面しています。運送ドライバーの高齢化や少子化により、この問題はさらに深刻化する可能性があります。人手不足解消のため外国人労働者の需要が高まる一方、雇用するには…

詳しくみる育休は勤続年数に含まれる?有給や退職金、賞与への影響などを解説

育児休業(以下、育休)を取得する際、多くの方が気になるのが「勤続年数」の扱いです。勤続年数は、昇進昇格、退職金、年次有給休暇の付与日数など、様々な労働条件に影響を与えるため、その正しい理解は従業員・人事担当者双方にとって不可欠です。 この記…

詳しくみる就職氷河期とは?いつのこと?現在の年齢や支援プログラムについて解説!

就職氷河期とは、バブル崩壊後の、新卒採用が特に厳しかった1993年〜2005年頃のことで、当時大学などを卒業した世代を就職氷河期世代と呼びます。本記事では、就職氷河期世代の年齢や特徴、リーマンショック世代との違いを解説します。「就職氷河期世…

詳しくみる高齢者の雇用延長65歳、70歳の義務とは?2025年改正や企業の手続きを解説

少子高齢化が進む日本では、高齢者の雇用延長が企業経営の課題となっています。2025年の法改正により、65歳までの雇用義務に加え、70歳までの就業確保が努力義務として求められるようになりました。本記事では、定年後の雇用延長に関する最新の法律、…

詳しくみる