- 更新日 : 2025年12月24日

外国人の厚生年金加入について – 脱退一時金などの制度を解説

外国人であっても、日本に居住していて20歳以上・60歳未満であれば厚生年金には強制加入が必要です。要件に該当する場合には、「脱退一時金」というお金を請求することが可能です。 この記事では、外国人の厚生年金の加入義務や、受給可能な年金の種類、厚生年金受給における制度、帰国した場合の注意点について解説します。

目次

外国人も厚生年金への加入が必要?対象者は?

日本に住む20歳以上60歳未満(厚生年金保険については70歳未満の従業員も加入義務の対象)のすべての人は、日本の公的年金制度に加入する義務があります。公的年金制度は、雇われている労働者が加入する「厚生年金保険」、自営業の人が加入する「国民年金」の2種類です。外国人であっても日本に居住している限りこのいずれかに加入しなければなりません。そもそも公的年金制度とは、毎月納付することで、障害や死亡、老齢などのリスクが発生した際に給付を受けられる制度のことです。

厚生年金保険の適用事業所で外国人労働者を雇用している場合は、会社側で厚生年金保険への手続きを進めましょう。もちろん、日本人の場合と同様に保険料については会社と外国人労働者で半分ずつ支払います。毎月の給料から自動的に引かれることを外国人労働者へ説明しておきましょう。

自社が厚生年金の適用事業所でない場合は、厚生年金の手続きは必要ありません。外国人労働者から問い合わせがあった場合は、日本に住所を所有し在留カードを持っていることを確認し、最寄りの年金事務所または住んでいる市区町村で国民年金の加入手続きをするよう伝えてください。国民年金の場合は、すべて自己負担なので会社側の負担はありません。なお、国民年金に関しては、短期滞在者は対象外であること、あるいは以下に該当する場合は保険料が免除されることを伝えておくと親切でしょう。

- 収入が少ない世帯

- 失業者がいる世帯

- 本人が学生である

参考:技能実習生も公的年金制度への加入が必要です|厚生労働省 年金局 国際年金課

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド

雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。

本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。

入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめて紹介します。

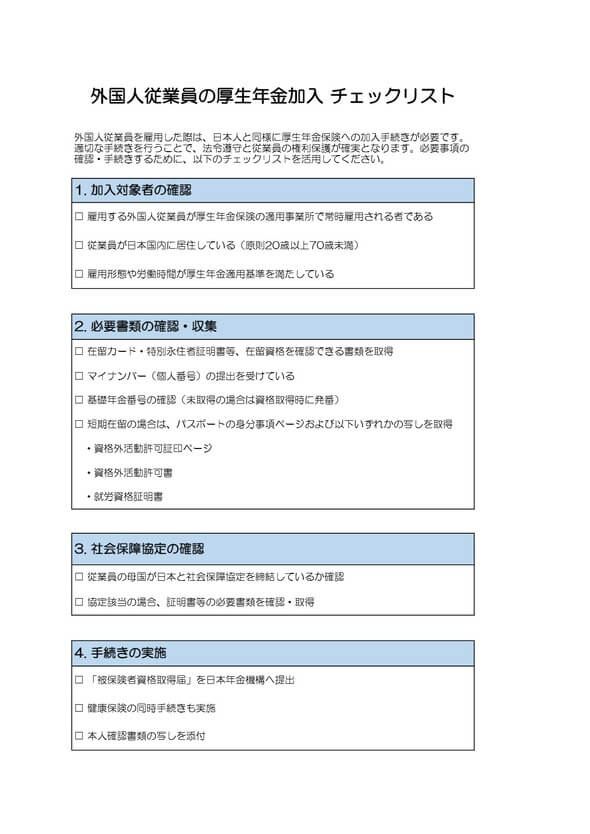

外国人の厚生年金加入 チェックリスト

外国人従業員の、厚生年金加入に関する事項をまとめたチェックリストです。必要な確認項目をリスト形式で簡単にチェックすることができます。

業務における確認漏れの防止や、手続きの際の参考資料としてご活用ください。

在日外国人 マイナンバー管理マニュアル

在日外国人のマイナンバー管理に関するマニュアル資料です。業務において、外国人のマイナンバーを取り扱う際にご確認いただけます。

ダウンロード後、管理業務の参考資料としてご活用ください。

外国人が受給可能な年金の種類

外国人がもらえる年金の種類は以下の4つです。

- 障害年金

就労中の病気やケガにより一定の障害を負った場合に受け取れる給付金です。

- 障害年金

- 遺族年金

労働者本人が就労中に無くなった際に、労働者の収入で生活をしていた遺族が受け取れる給付金です。

- 遺族年金

- 老齢年金

日本の公的年金制度に10年以上加入している場合、高齢になったときに受け取れる給付金です。

- 老齢年金

- 脱退一時金

帰国することによって日本の公的年金制度から抜ける場合、帰国から2年以内に請求することで受け取れるお金です。

脱退一時金については条件や注意点があるので、後ほど詳しく解説します。

参考:技能実習生も公的年金制度への加入が必要です|厚生労働省 年金局 国際年金課

外国人の厚生年金受給における制度

外国人労働者が日本の社会保障制度の保険料を支払う際、自国と二重に支払う必要があるのか、将来年金を受け取れるのかなど、疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。ここでは、外国人労働者の二重負担を防ぎ、年金受給資格を確保するための協定や帰国後に請求できる一時金について解説します。

社会保障協定

社会保障協定とは、二国間における公的制度などを適切に調整するために締結されているものです。主な機能は大きく2つ。日本人および外国から日本に派遣される外国人に対する保険料の二重負担防止・年金受給資格の確保を保障し、国際間の人的移動に伴う課題解決を目的としています。

社会保障協定の締結によって、原則的に派遣先国の法令のみが適用されます。ただ、例外として派遣当初の5年間は派遣先国の法令の適用を免除し、日本の法令のみを適用することで二重の保険料負担を解消しています。

場合によっては、外国の年金制度に加入したものの、加入期間が短くその国の年金受給資格を得られない可能性もあるでしょう。しかし、社会保障協定の締結によって、両国間の年金制度への加入期間を通算して年金加入期間を満たしていれば、その国の加入期間に応じた年金の受給が可能となります。 社会保障協定の発効状況は以下のとおりです(2022年6月11日時点)。

- ドイツ

- イギリス

- 韓国

- アメリカ

- ベルギー

- フランス

- カナダ

- オーストラリア

- オランダ

- チェコ

- スペイン

- アイルランド

- ブラジル

- スイス

- ハンガリー

- インド

- ルクセンブルク

- フィリピン

- スロバキア

- 中国

- フィンランド

- スウェーデン

- イタリア(署名済未発効)

なお、イギリスや韓国、中国、イタリア(未発効)との協定に関しては、「保険料の二重負担防止」のみで「年金受給資格の確保」は含まれていません。

脱退一時金

脱退一時金とは、前述のとおり、外国人が帰国するときに日本の公的年金制度から抜ける場合に受け取れるお金です。厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、日本から出国して日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すれば脱退一時金が支払われます。厚生年金保険における脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。

- 日本国籍を有していない(外国人であること)

- 厚生年金保険または国民年金の被保険者に該当しない

- 厚生年金保険に6 か月以上の年金加入期間を有している

- 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない

- 障害年金などそのほかの年金の受給権利を有したことがない

- 日本国内に住所を有していない

- 厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

参考:技能実習生も公的年金制度への加入が必要です|厚生労働省 年金局 国際年金課

参考:脱退一時金の制度|日本年金機構

外国人の厚生年金における注意点

帰国に応じて脱退一時金を請求する場合、いくつか注意点があります。場合によっては脱退一時金を請求しない方が将来的にメリットとなるので、注意点を把握したうえで請求をするか検討しましょう。ここでは、厚生年金における脱退一時金の注意点について解説します。

帰国した場合の厚生年金保険料の支払いはどうなる?

帰国に伴う退職によって、厚生年金保険からは脱退することになります。そのため、日本での厚生年金保険料の支払いはなくなります。また、厚生年金など社会保険の脱退手続きは会社側で行うため、外国人労働者による手続きは特にありません。人事労務担当者は、労働者の退職から5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を、事業所を管轄する年金事務所に提出しましょう。

退職した外国人は、帰国後に自国の社会保障制度の保険料を支払うことになります。脱退一時金を受け取る場合は、「日本に住所を有していないこと」を証明するために、必ず帰国前に現在住んでいる市区町村の役所に転出届を提出してから年金事務所に請求書を提出してください。

参考:脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。|日本年金機構

帰国した場合、厚生年金は支払われる?

厚生年金保険に10年以上加入している場合や、社会保障協定の対象となる場合など、一定の条件を満たしていれば老齢年金などの厚生年金を受け取れます。しかし、脱退一時金を受け取ると厚生年金は支払われません。脱退一時金を受け取った場合、日本に保険料を納めていた期間が「ゼロ」とみなされるためです。

通常、自国が社会保障協定締結国の場合、日本で保険料を納付していた期間も自国の年金を受給するための資格期間として合算できます。しかし、脱退一時金を受け取った場合は合算できず、厚生年金を受け取れなくなってしまうため注意が必要です。また、脱退一時金はこれまで支払った保険料の一部が返金される制度なので全額戻ってくるわけではありません。脱退一時金はこのようなデメリットもあるので、請求する前によく検討しましょう。

参考:脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。|日本年金機構

外国人でも厚生年金に加入する義務がある

外国人であっても厚生年金の適用事業所で働いていて、日本に住んでいる場合は厚生年金に加入する義務があります。自国が日本と社会保障協定を結んでいれば、社会保険料を二重負担しなくて済むので協定の発効状況を確認しておきましょう。国によっては、両国間の年金制度への加入期間を通算して年金加入期間を満たしていれば、その国の加入期間に応じた年金の受給が可能な場合もあります。脱退一時金の請求は注意点も踏まえて検討することが大切です。

よくある質問

外国人も厚生年金へ加入が必要ですか?

厚生年金保険の適用事業所で働いている場合は必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

外国人が受給できる厚生年金の種類について教えてください。

「障害年金」「遺族年金」「老齢年金」「脱退一時金」です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

雇用保険の加入条件を解説!加入に必要な手続きや各種書類も紹介

雇用保険とは、事業主と労働者や労働者であった方へ適切な給付を行う公的保険制度です。パートやアルバイトといった名称に関係なく、従業員が雇用保険の加入要件に該当している場合、事業主は対…

詳しくみる失業保険をもらうと育休手当はもらえない?受給条件や代わりの支援策を解説

「失業保険を受け取ったら育休手当はもうもらえないの?」そんな疑問を抱える方も少なくありません。失業保険と育児休業給付金は、それぞれ目的や支給条件が異なるため、原則として同時に受け取…

詳しくみる算定基礎届のチェックポイントは?準備から書き方、提出時の注意点まで徹底解説

毎年算定基礎届の作成・提出の時期が近づくと、企業の労務担当者の方は準備を進めていく必要があります。算定基礎届は、従業員の社会保険料を正しく決定するための重要な手続きであり、些細なミ…

詳しくみる社会保険における扶養・被扶養者とは?年の途中の手続きや加入条件も解説

社会保険とは、ケガで働けなくなったり、休業中で給料がもらえなかったりするときの補償をしてくれる重要な保険です。社会保険の扶養とは、自分自身が保険に入らなくても保険給付が受けられるこ…

詳しくみる自己都合退職の失業保険はいつから・いくらもらえる?最新のルールを解説

自己都合退職でも失業保険を受給できます。自己都合退職は会社都合退職に比べて、最終的に受け取れる金額の総額や、必要な雇用保険加入期間(被保険者期間)などの点で差がある点が特長です。そ…

詳しくみる雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)の記入例とポイント解説

従業員が育児休業を取得する際、初回申請書(育児休業給付受給資格確認票)とあわせて提出が必要になるのが「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」です。 この書類の作成は担当者の方に…

詳しくみる