- 更新日 : 2025年10月8日

給与計算システムのメリット・デメリットとは?導入で注意すべき点も解説

本記事では、給与計算システムについて、メリットとデメリット、導入で失敗しないための注意点などを解説します。

給与計算は、従業員の生活を支える非常に重要かつ複雑な業務です。給与計算システムを導入するメリットは、単なる業務効率化に留まりません。メリットとデメリットを理解して、自社の未来を支える最適な一手を見つけましょう。

目次

給与計算システムを導入する7つのメリット

給与計算システムの導入は、単に「計算が楽になる」という一言では片付けられない、多くのメリットを企業にもたらします。ここでは、システム導入によって得られる具体的な7つのメリットを、一つひとつ見ていきましょう。

1. 業務効率が向上する

勤怠データの集計、残業代や各種手当の計算、社会保険料や税金の控除、そして給与明細の作成と配布…。給与計算システムは、こうした一連の作業を自動化します。勤怠管理システムと連携すれば、データの入力作業すら不要になることもあります。

これらの作業を手作業やエクセルで行うには、膨大な時間と集中力が必要です。担当者は、これまで計算作業に費やしていた時間を、人事評価制度の改善や従業員満足度向上のための施策立案など、より付加価値の高い業務に充てられるようになるでしょう。

2. 人的ミスを防ぎ計算が正確になる

どれだけ注意深く作業しても、人が行う以上、入力ミスや計算間違いといったヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。給与は従業員の生活を支える大切なものです。計算ミスが発覚すれば、従業員の信頼を損ない、再計算や修正といった余計な手間も発生してしまいます。

システムを導入すれば、あらかじめ設定された計算ロジックに基づいて自動で処理されるため、人為的な計算ミスを軽減させることが可能です。これにより、給与計算の正確性が担保され、従業員との健全な信頼関係を維持できます。

3. 複雑な法改正に自動で対応できる

給与計算に関連する法律や制度は、定期的に変更されます。健康保険料率や介護保険料率、雇用保険料率など、その内容は多岐にわたり、最新情報を常に把握して計算式に正確に反映させるのは担当者にとって大きな負担です。

もし対応が漏れてしまえば、追徴課税といったペナルティを課されるリスクもあります。 特にクラウド型の給与計算システムなら、こうした法改正に合わせてベンダー側がシステムを自動でアップデートしてくれます。

なお、主要クラウド製品では自動アップデートが一般的ですが、プランやオプションにより手動設定が残る場合もあることを覚えておきましょう。

4. 属人化を解消し業務を標準化できる

「給与計算のやり方は、経理のAさんしかわからない」といった業務の属人化は、担当者の急な休職や退職が業務の停滞に直結する、非常に大きな経営リスクです。給与計算システムを導入すると、作業プロセスがシステム上に集約され、業務が標準化されます。

誰が担当しても一定の品質で業務を遂行できるため、担当者が変わる際の引き継ぎもスムーズに行えます。これにより、組織として安定した業務運営体制を構築できます。

5. セキュリティを強化し情報漏洩リスクを低減する

給与データは、氏名や住所、家族構成、収入など、極めて機密性の高い個人情報の塊です。これらの情報を紙で保管したり、パスワード設定をしていないエクセルファイルで管理したりするのは、紛失や盗難、サイバー攻撃による情報漏洩のリスクと常に隣り合わせです。

多くの給与計算システム、特にクラウド型は、通信の暗号化やアクセス制限、IPアドレスによる閲覧制限など、高度なセキュリティ対策が施されています。適切なコストをかけることで、自前で対策するよりも高度なセキュリティを確保でき、企業のコンプライアンス強化にも繋がります。

6. Web給与明細で従業員の満足度が向上する

従業員一人ひとりに紙の給与明細を印刷し、封筒に入れ、手渡しや郵送する作業は、毎月発生する地味ながら負担の大きい業務です。一方で従業員にとっても、紙の明細は受け取った後の保管や、過去分を探す際に手間がかかります。

Web給与明細機能を使えば、従業員は自分のスマートフォンやPCから、いつでもどこでも給与明細を確認できるようになります。管理者側の印刷・配布コストがゼロになるだけでなく、従業員の利便性も向上するため、双方にとってメリットがあります。

7. 人件費の可視化とデータ活用が容易になる

給与データは、従業員に支払うためだけのものではありません。経営者にとっては、会社のコスト構造を把握し、未来の経営戦略を立てるための重要なデータです。しかし、エクセルなどでデータが散在していると、部門別の人件費や残業時間の推移などを分析するのに手間がかかります。

システムにデータが一元管理されることで、いつでも必要な情報を可視化できます。レポート機能が備わっているシステムもあり、人件費の推移をグラフで確認したり、昇給シミュレーションを行ったりすることが可能です。これにより、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた客観的な経営判断を下せるようになります。

給与計算システム導入の3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、給与計算システムの導入にはデメリットも存在します。導入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前に考えられるデメリットをしっかりと把握し、対策を検討しておくことが大切です。

1. 導入や運用のためのコストが発生する

無料のエクセルや一部のフリーソフトと違い、システムの導入には初期費用が、月々の利用にはランニングコストがかかります。しかし、これは業務効率化やミスの削減、安心のサポート体制を得るための投資と考えることもできるでしょう。

2. システムの選定や初期設定に手間がかかる

数あるシステムのなかから自社に最適なものを選び、従業員情報や会社の給与規定などを正確に登録する作業は、導入初期の段階で必要になるプロセスです。この手間を乗り越えることで、後々の業務が格段に楽になります。

3. 操作に慣れるまで時間がかかる場合がある

新しいツールである以上、当然ながら操作に慣れるまでの学習期間が必要です。特にこれまでずっと手作業でやってきた方や、PC操作に不慣れな担当者の場合、最初のうちは戸惑うこともあるかもしれません。

そもそも給与計算ソフト(システム)とは?

ここでは、給与計算ソフトが持つ基本的な役割と、代表的な種類についてわかりやすく解説します。メリット・デメリットとあわせて、あらためて理解しておきましょう。

ソフトが担う給与計算の自動化という役割を持つ

給与計算ソフトとは、その名の通り「給与計算に関わる一連の作業を自動化するための専門ツール」です。毎月の勤怠データの取り込みから、総支給額の計算、複雑な社会保険料や税金の控除、そして給与明細の発行まで、これまで手作業で行っていた一連の流れを担ってくれます。

「それならエクセルでもできるのでは?」と思うかもしれませんが、給与計算ソフトは給与計算に特化している点が大きく異なります。法改正への対応や各種帳票の出力など、エクセルでは管理が難しい専門的な領域までカバーしてくれるのです。

主な2つの種類(クラウド型とインストール型)がある

給与計算ソフトは、大きく分けて「クラウド型」と「インストール型」の2種類があります。

クラウド型

インターネットを通じて利用するタイプです。PCにソフトをインストールする必要がなく、IDとパスワードがあれば、場所や端末を選ばずにアクセスできます。法改正の際も提供会社側で自動的にアップデートしてくれるため、常に最新の状態で利用できるのが魅力です。

インストール型

自社のPCにソフトウェアを直接インストールして使用するタイプです。一度購入すれば月々の利用料がかからない「買い切り型」が多いのが特徴です(年次保守契約や法改正対応パッチ料が必要なケースもあり)。

インターネット環境がない場所でも作業できますが、法改正の際はアップデートディスクの購入や、手動での更新作業が必要になる場合があります。

給与システム導入で失敗しないための注意点

これまで見てきたデメリットは、導入前にポイントを押さえておけば、その多くを回避したり、影響を最小限に抑えたりすることが可能です。システム選びで後悔しないために、以下の注意点を確認しておきましょう。

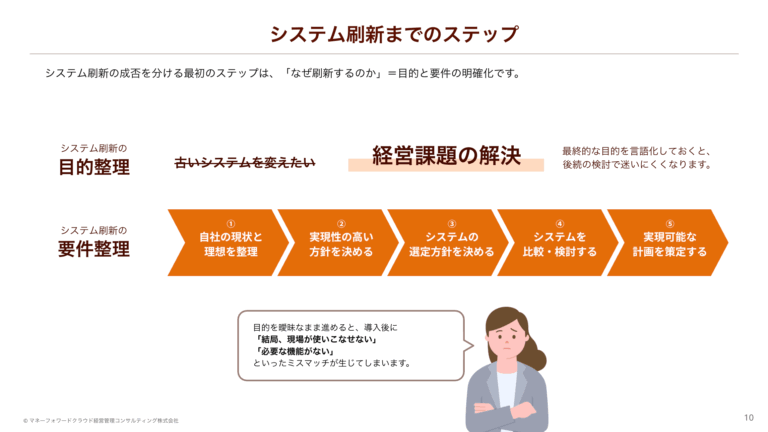

導入の目的を明確にする

まず最も重要なのが、なぜシステムを導入するのかという目的をはっきりさせることです。「業務時間を月10時間削減したい」「法改正への対応漏れリスクを減らしたい」「Web給与明細を導入してペーパーレス化を進めたい」など、目的が具体的であるほど、自社に必要な機能が見えてきます。

この軸がブレなければ、機能が多すぎて使いこなせない、逆に機能が足りず目的を達成できない、といった失敗を防げるでしょう。

自社の規模や給与体系に合っているか確認する

給与計算システムは、従業員数が数名の個人事業主や少人数の企業向けから、数百名規模に対応するものまでさまざまです。また、時給、日給、月給といった基本的な給与体系だけでなく、フレックスタイム制や変形労働時間制といった複雑な勤務形態に対応できるかも大きなポイントになります。

自社の現在の従業員数や給与ルールに合っているかはもちろん、将来的な事業拡大も見据えて、柔軟に対応できるシステムを選ぶ視点も大切です。

サポート体制やセキュリティ対策を比較検討する

導入時の設定や、操作で不明点が出た際に、気軽に相談できるサポート体制があるかは非常に重要です。電話やチャット、メールなど、どのような方法で、いつ(平日のみか、土日も対応か)サポートを受けられるのかを事前に確認しましょう。

また、従業員の重要な個人情報を預ける以上、セキュリティ対策は最重要項目です。「プライバシーマーク」や「ISMS(ISO27001)認証」などを取得しているかは、そのシステムの信頼性を客観的に測る一つの指標になります。ただし取得は十分条件ではなく、運用状況の継続的改善が不可欠です。

多くのシステムでは無料トライアル期間やデモ画面が用意されています。本格導入の前に複数のシステムを実際に操作し、自社の業務フローに合うか、担当者が直感的に使えるかを確認しましょう。

勤怠管理や会計ソフトとの連携性を確認する

給与計算は、勤怠管理や会計と密接に連携する業務です。もし、現在使用している勤怠管理システムや会計ソフトがあれば、それらとスムーズにデータ連携できるかを確認しましょう。

連携可能なシステムを選べば、勤怠データを自動で取り込んだり、計算後の仕訳データを会計ソフトに直接送信したりできるようになります。手作業でのデータ入力が不要になることで、バックオフィス業務全体の効率の向上が期待できるでしょう。

エクセルや無料ソフトとの違いと事業規模に合わせた選び方

給与計算を始めるにあたり、多くの方がまず検討するのがエクセルや無料の給与計算ソフトではないでしょうか。コストをかけずに始められる手軽さは、特に事業の初期段階や従業員がごく少人数の場合において、非常に有効な選択肢です。

一方で、事業が成長し従業員数が増えてくると、有料の給与計算システムとの違いから生まれる、いくつかの考慮すべき点が出てきます。

エクセル管理で考慮したい点

エクセルは非常に柔軟なツールですが、給与計算に使い続ける場合、以下のような側面があります。

- 法改正への対応:定期的に行われる保険料率や税制の変更を、手動で調べて数式に反映させる必要があります。

- 業務の属人化:作成した担当者しかメンテナンスが難しい状態になりやすく、業務が特定の個人に依存しがちです。

- ファイルの安全性:意図せず数式を上書きしてしまったり、ファイルの保存・管理方法によってはセキュリティ面での配慮が必要になったりします。

無料ソフトで考慮したい点

無料の給与計算ソフトも便利ですが、利用する際は以下のような点を確認しておくと安心です。

- 機能や人数の制限:利用できる従業員数に上限が設けられていたり、Web給与明細といった一部の便利な機能が使えなかったりする場合があります。

- サポート体制:問題が発生した際のサポートが、有料版に比べて限定的である可能性があります。

- サービスの継続性:利用規約などを確認し、長期的に安心して利用できるかを見極める視点も大切です。

これらのツールが不適切というわけでは決してありません。自社の事業フェーズや将来の展望に合わせて「今の自社にとって最適なツールは何か?」という視点で見直していくことが重要です。

給与計算システムのメリット・デメリットを理解し最適な選択を

本記事で解説したように、給与計算システムの導入にはメリットが多い半面、コストや手間といったデメリットもあります。そのデメリットや注意点を正しく理解し、自社の目的と規模に合ったシステムを慎重に選定することが大切です。

手作業やエクセルでの管理に限界を感じているのであれば、自社に最適なシステムを導入することも一つの選択肢です。強固なバックオフィスを構築することが、企業の持続的な成長を実現する確かな一歩となるでしょう。

迷わず進めるシステム刷新のポイントは?

「現行システムが業務に合わなくなってきた」「法改正やテレワーク対応に限界を感じる」「属人化や二重入力がなくならない」――こうした課題を抱える企業は少なくありません。

本資料では、システム入れ替えを検討すべきサインや放置によるリスク、成功に導くためのプロセスを整理しました。日々の効率化にとどまらず、持続可能な運用体制やデータ活用基盤を築くためのヒントをご紹介します。

>「迷わず進めるシステム刷新のポイント」の無料ダウンロードはこちら

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

賃金とは?給料との違いや支払い義務について解説!

企業が従業員に支払う対価には、給料、給与、賃金、報酬などさまざまな呼び方があります。いずれも労働の対価として支払うものであり、一般的には区別することなく用いられることが多いでしょう。しかし、厳密には法律によって含まれる範囲が若干異なります。…

詳しくみる役員死亡退職金は規定がない場合でも支給される?従業員と兼務の場合や準備方法を解説

役員死亡退職金は、規定がない場合でも支給されます。しかし、規定が設けられていなければ、支給条件や金額などによりトラブルが発生する可能性が高まります。 また、役員が従業員を兼務している場合には、役員退職金と従業員退職金の区分が必要です。 本記…

詳しくみる高知県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も

高知県で事業を運営する企業にとって、給与計算は避けて通れない重要な業務です。しかし、複雑な税務処理や社会保険の手続きは専門知識を要し、内部で対応するのは負担が大きいものです。 この記事では、高知における給与計算代行サービスの料金相場を詳しく…

詳しくみる愛知県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も

愛知県でビジネスを展開する企業にとって、給与計算は欠かせない業務の一つですが、専門知識や時間を要するため、アウトソーシングを検討する企業も増えています。しかし、給与計算代行サービスの料金相場や選び方にはさまざまなポイントが存在します。 そこ…

詳しくみる三重県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も

三重県で事業を運営する企業にとって、給与計算は日々の業務の中でも重要かつ煩雑な作業の一つです。正確な給与計算を行うためには専門的な知識と時間が必要であり、多くの企業が外部の給与計算代行サービスの利用を検討しています。 しかし、サービスの料金…

詳しくみる広島県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も

広島で企業活動を行う際、給与計算の正確性と効率性は欠かせません。しかし、煩雑な手続きを自社で管理するのは難しいものです。この記事では、広島地域における給与計算代行サービスの料金相場を明らかにし、コストパフォーマンスに優れたサービス選びのポイ…

詳しくみる