- 更新日 : 2025年12月24日

就業規則への管理監督者の記載例|適用範囲や賃金、名ばかり管理職を防ぐ方法も解説

企業の成長と労務管理の適正な運用を実現するうえで、管理監督者の役割は非常に重要です。しかし、管理監督者の定義や就業規則における取り扱いは複雑で、誤った運用は「名ばかり管理職」問題などの労務トラブルを引き起こす可能性があります。役職名だけで管理監督者と認められるわけではなく、実態に基づく判断が求められます。

本記事では、管理監督者に関する規定を就業規則にどのように盛り込むべきか、具体的な記載例を交えながらわかりやすく解説します。実務で使える就業規則の記載例も無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

目次

そもそも管理監督者とは

労働基準法第41条第2号では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」について、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されると定めています。

しかし、単に役職名が付けば自動的に管理監督者となるわけではありません。管理監督者性が認められるかどうかは、以下の要素をもとに総合的に判断されます。

- 職務内容

経営に関与するような重要な職務か、部下の労務管理に関する指揮監督権限があるか。 - 責任と権限

採用、解雇、人事考課、労働時間の管理などについて、経営者と一体的な立場で実質的な権限を有しているか。 - 勤務態様

出退勤について厳格な制限を受けず、自己の裁量で労働時間をコントロールできるか。「管理監督者の休みは自由」とまでは言えませんが、ある程度の自由度が求められます。 - 賃金等の待遇

その地位にふさわしい賃金(基本給、役職手当など)が支払われているか。時間外手当が支給されない代わりに、それを補って余りある優遇措置があるか。

特に、管理監督者に部下がいない場合でも、経営への参画度合いや重要な権限の有無によっては、管理監督者と認められるケースもあります。

就業規則に管理監督者規定を設ける必要性

就業規則に管理監督者に関する明確な規定を設けることは、企業と従業員の双方にとって多くのメリットがあります。

- 企業側のメリット

- 労務管理の明確化と効率化

- 人件費管理の適正化

- 法令遵守体制の構築と労務リスクの低減

- 従業員側のメリット

- 自身の立場や労働条件の明確化

- 安心して職務に専念できる環境の整備

労働時間等の適用除外という例外的な取り扱いをする以上、その根拠を就業規則に明示しておくことは、トラブル防止の観点からも重要です。

就業規則に管理監督者規定を設けない場合のリスク

管理監督者の範囲や待遇に関する規定が曖昧であったり、実態と乖離していたりする場合「名ばかり管理職」問題が発生しやすくなります。

たとえば、十分な権限や待遇が与えられていないにもかかわらず、形式的に管理職として扱い、残業代を支払わないといったケースが典型です。 このような状況は、従業員のモチベーション低下を招くだけでなく、未払い残業代請求訴訟といった深刻な労務トラブルに発展するリスクを孕んでいます。

就業規則における管理監督者のポイントと記載例

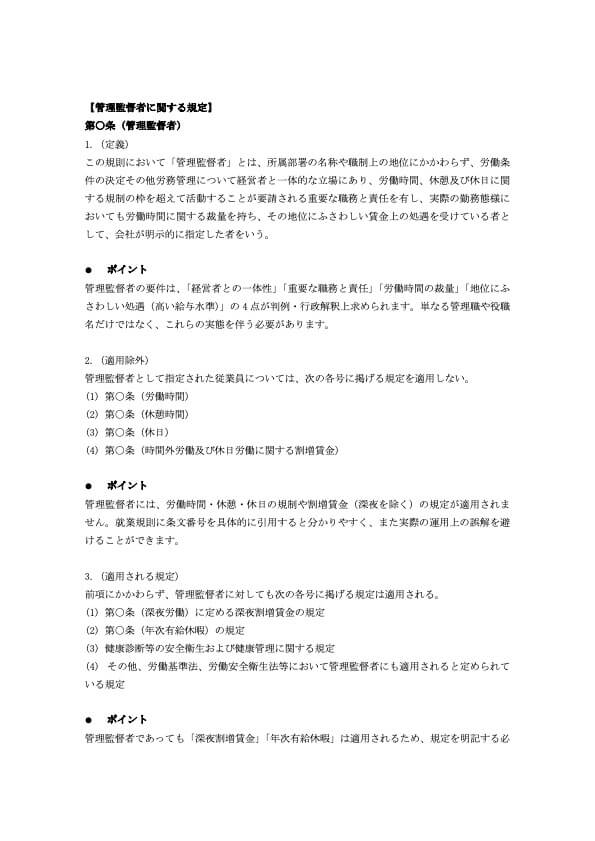

管理監督者に関する規定を就業規則に盛り込む際、核となるのは以下の3点です。これらのポイントを押さえて規定を整備することで、法的な整合性を保ちつつ、実態に即した運用が可能になります。

1. 管理監督者の定義・適用範囲の明確化

就業規則において、誰が管理監督者に該当するのかを明確に定義する必要があります。就業規則上で、単に役職名を列挙するだけでなく、その職務内容、責任、権限を具体的に記述することが求められます。特に、管理監督者 に部下がいないケースでも、経営への参画度合いや権限によっては該当し得るため、慎重な判断が必要です。

2. 労働時間・休憩・休日の適用除外

管理監督者と認められる場合、労働基準法上の労働時間、休憩、休日の規定は適用されません。これにより、管理監督者の休みはある程度の自由度が認められることになりますが、深夜労働の割増賃金は支払う義務がある点に注意が必要です。また、適用除外であっても、過重労働を防ぎ、健康を確保するための配慮は企業に求められます。

3. 賃金に関する規定

管理監督者に対しては、その職責にふさわしい賃金(基本給、役職手当など)を支給することが重要です。労働時間規制の適用がない代わりに、それに見合うだけの十分な待遇が与えられているかどうかが、管理監督者性の判断において重要な要素となります。

マネーフォワード クラウドでは、就業規則における管理監督者の記載例を無料で提供しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。

管理監督者の出退勤時刻の管理・記録方法

管理監督者は労働時間規制の適用外ですが、企業には安全配慮義務があり、その一環として健康確保措置が求められます。そのため、長時間労働の抑制や健康管理の観点から、管理監督者であっても出退勤時刻を記録・管理することが望ましいとされています。

自己申告制を導入する場合は、実態との乖離がないよう適切な運用と定期的な確認が必要です。

管理監督者の休日労働に関する取り扱い

管理監督者には労働基準法上の休日規定は適用されませんが、企業が所定休日を設けている場合(たとえば就業規則で週休2日制を定めている場合など)、その日に業務を行う必要が生じることもあります。

その際の振替休日や代休の付与は法的な義務ではありませんが、企業の裁量で制度設計が可能です。 管理監督者の健康配慮やモチベーション維持の観点から、何らかの代替休息を与えることを検討するのが望ましいでしょう。

管理監督者の安全衛生に関する規定

労働時間等の適用が除外される管理監督者であっても、労働安全衛生法上の規定は原則として適用されます。

- 健康診断の受診義務

一般の労働者と同様に、年1回の定期健康診断の受診が義務付けられています。 - 長時間労働者への面接指導

長時間労働が認められる場合には、医師による面接指導の対象となる可能性も考慮し、適切な健康管理体制を整える必要があります。

管理監督者の規定を就業規則に導入・変更する際の注意点

新たに管理監督者に関する規定を就業規則に設けたり、既存の規定を変更したりする際には、いくつかの法的な手続きと実務上のポイントがあります。 これらを遵守しないと、就業規則が無効となったり、トラブルの原因となったりする可能性があるため注意が必要です。

労働者代表からの意見聴取

就業規則を作成または変更する場合、企業は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者(労働者代表)の意見を聴取しなければなりません(労働基準法第90条)。これは、管理監督者に関する就業規則に関する規定を作成または変更した場合も同様です。意見聴取の手続きを適正に行い、その内容を記録した意見書を作成・保管することが重要です。

労働基準監督署への届出

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、作成または変更した就業規則を、労働者代表の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(労働基準法第89条、第90条)。届出を怠ると罰則の対象となる可能性があるため、忘れずに届出を行いましょう。

従業員への周知徹底

作成または変更した就業規則は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける、書面を交付する、イントラネット上で閲覧できるようにする等の方法によって、労働者に周知させなければなりません(労働基準法第106条)。周知されていない就業規則は、原則として効力が認められません。 管理監督者自身にも、就業規則の変更内容を理解してもらうための説明機会を設けることが望ましいでしょう。

「名ばかり管理職」と判断されないためのポイント

最も注意すべきは「名ばかり管理職」と判断されないことです。そのためには、就業規則の規定と実態が一致している必要があります。具体的には、以下の点を総合的に確認し、管理監督者の雇用契約書の内容とも整合性を保つことが重要です。

- 職務内容の確認

経営への参画、部下への指揮命令権限の実態。 - 権限の確認

採用、人事評価、業務指示などに関する実質的な権限の有無。 - 勤務態様の確認

出退勤の自由裁量度、厳格な時間管理を受けていないか。 - 賃金待遇の確認

管理監督者としての地位にふさわしい十分な待遇か。残業代不支給をカバーできるだけの優遇措置があるか。

定期的に運用状況の確認と見直しを行い、実態と乖離しないように注意しましょう。

管理監督者に関してよくある質問

ここでは、管理監督者の取り扱いに関して、企業の人事労務担当者や管理監督者本人からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

部下がいない場合も管理監督者として認められる?

はい、部下の有無は管理監督者性を判断する絶対的な要素ではありません。経営への参画度合い、重要な職務権限、勤務態様の自由度、その地位にふさわしい待遇などが総合的に考慮されます。ただし、部下の指導・育成や人事考課に関与していることは、管理監督者性を補強する要素の一つとはなり得ます。

管理監督者の休みは自由?

労働基準法上の休日規定は適用されませんが、完全に自由というわけではありません。企業の所定休日や業務状況を考慮し、自身の責任において業務に支障のない範囲で休日を取得することになります。ただし、健康管理の観点から、会社は適切な休息を促す配慮が求められます。具体的な運用は、就業規則や個別の合意によります。

管理監督者の雇用契約書には何を記載すべき?

管理監督者であることを明記した上で、職務内容、責任と権限の範囲、賃金(役職手当等を含む)、労働時間・休憩・休日の適用除外に関する事項(深夜割増は別途支給する旨など)、その他労働条件について具体的に記載することが望ましいです。就業規則の関連条項を引用することも有効です。

管理監督者の給与が最低賃金を下回ることはある?

いいえ、管理監督者であっても最低賃金法は適用されます。したがって、時間外手当等を除いた基本給や諸手当が、労働時間に見合う最低賃金額を下回ってはいけません。就業規則に最低賃金に関する規定を設ける場合も、この点は遵守する必要があります。

適切な管理監督者規定で、健全な労務管理を目指しましょう

管理監督者の就業規則における取り扱いは、企業の労務管理の質を左右する重要な要素です。 法令を遵守し、かつ実態に即した適切な規定を整備・運用することで、企業は「名ばかり管理職」などの労務リスクを回避し、管理監督者がその能力を最大限に発揮できる環境を構築できます。

本記事で解説したポイントやご案内した記載例は、あくまで一般的なものです。 企業の業種、規模、組織体制、管理監督者の実際の職務内容によって、最適な規定は異なります。 就業規則は一度作成したら終わりではなく、法改正や社会情勢の変化、企業の成長段階に合わせて、定期的に見直しを行うことが重要です。

自社だけで対応することが難しい場合や、より確実な運用を目指したい場合は、労働法規に詳しい社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。 専門家の助言を得ることで、法的なリスクを低減し、自社に最適な就業規則を構築できるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

育休はいつまで?期間や給付金、延長の条件、職場の復帰日の決め方を解説

育休(育児休業)は男女問わず取得できる制度で、子どもが原則1歳になる前日まで取得できます。本記事では、育休の取得期間や育休手当、育休を延長するために満たさなければならない条件について解説します。また、復帰日の決め方や従業員の育休復帰までに会…

詳しくみるマンツーマンとは?意味やビジネスでの使い方を紹介

マンツーマンとは、和製英語で「一対一」「1人に対して1人が対応する」という意味です。シーンによって異なる意味で用いられる場合もあります。「ワンツーマン」はマンツーマンの誤りのため注意しましょう。この記事では、マンツーマンの意味やワンツーワン…

詳しくみる安全管理者の役割とは?仕事内容、資格の取り方から巡視頻度までわかりやすく解説

安全管理者という言葉を聞いたことはあっても、具体的な仕事内容や、どのような場合に選任が必要なのか、どうすればなれるのか、正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。 この記事では、安全管理者の基本的な役割から、選任が義務付けられる事業…

詳しくみる韓国における外国人労働者|受け入れ政策の現状や問題点、日本との違いについて解説

日本では少子化に伴って生産年齢人口が減少しており、外国人労働者の受け入れが増加しています。実は、韓国も同様に少子化による労働力不足が起きており、外国人労働者受け入れ政策を実施しているのはご存知でしょうか。 本記事では、今後も日本で確保するべ…

詳しくみる産休・育休中にふるさと納税できる?損しない年収や上限額を解説

産休・育休中でもふるさと納税はできます。ただし、控除上限額は寄付を行う年の所得にもとづいて決まるため、収入が変動する産休・育休中は注意が必要です。 本記事では、産休・育休中のふるさと納税の上限額の計算方法、損をしない年収、注意点などを詳しく…

詳しくみる人員計画を策定するには?手順や注意すべきポイントを解説

企業の持続的な成長において、人員計画の策定は経営の根幹をなす重要なプロセスです。行き当たりばったりの採用や配置は、人件費の肥大化や生産性の低下を招きかねません。 この記事では、経営目標の達成を支える実効性のある人員計画とは何か、そしてその具…

詳しくみる