- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則における有給休暇の規定とは?記載例や年5日の取得義務化についても解説

年次有給休暇(有給休暇)は、労働者の心身のリフレッシュや生活充実に不可欠な権利であり、会社の生産性向上にも繋がる重要な制度です。その具体的なルールは就業規則で定められますが、複雑でわかりにくい面もあります。

本記事では、有給休暇の基本から各種制度、就業規則への記載まで、従業員・会社双方に役立つ情報を解説します。有給休暇の記載例を含む就業規則のひな形もご用意しているので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則における有給休暇の記載義務

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る義務が労働基準法第89条で定められています。

就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、社内でルールを定める場合には記載が必要な「相対的必要記載事項」があります。

「休暇」に関する事項(有給休暇、産前産後休業、育児休業、慶弔休暇など)は、「絶対的必要記載事項」の一つです。したがって、有給休暇に関するルールは、必ず就業規則に明記しなければなりません。

そもそも年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の健康維持と、ゆとりある生活の実現を目的として付与される、賃金が支払われる休暇のことです。これは法律(労働基準法第39条)で保障された労働者の権利であり、原則として労働者が請求する時季に与えなければなりません。

有給休暇の目的としては、単に休むだけでなく、労働者がリフレッシュすることで労働意欲を高め、生産性の向上にも繋げるという側面も持っています。企業にとっても、従業員が適切に休暇を取得できる環境を整備することは、人材の定着や企業のイメージアップにも貢献します。

労働基準法における年次有給休暇の定め

有給休暇の基本的なルールは、労働基準法第39条に定められています。主なポイントは以下の通りです。

- 付与要件

- 雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務していること

- その期間の全労働日の8割以上出勤していること

- 付与日数

上記要件を満たした労働者には、原則として10日の有給休暇が付与されます。その後は継続勤務年数が1年増えるごとに付与日数が増加し、最大で20日付与されます。 - 時季指定権

労働者は、取得したい時季を指定して有給休暇を請求できます。 - 時季変更権

会社は、労働者が希望する時季に有給休暇を与えることで、事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、他の時季に変更できます。 - 賃金の支払い

有給休暇を取得した日については、以下の賃金のいずれかを支払う必要があります。- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

- 労働基準法で定められた平均賃金

- 健康保険法で定められた標準報酬月額の30分の1相当の賃金(労使協定の締結が必要)

どの支払い方法を選択するかについて、就業規則への明記が必要です。

- 不利益取扱いの禁止

会社は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。

これらの基本ルールを理解しておくことが、就業規則の規定を読み解く上での第一歩となります。

就業規則に有給休暇の記載がない場合のリスク

就業規則に有給休暇に関する記載がない場合や、法律の基準を下回る内容を定めている場合、あるいは記載があっても実際には法令に沿った運用がされていない場合には、以下のような法的リスクや問題が生じる可能性があります。

- 労働基準法違反

労働基準監督署による是正勧告や指導、場合によっては罰則(労働基準法第120条など)の対象となります。 - 従業員とのトラブル

有給休暇の取得を巡って労使トラブルが生じ、訴訟に発展するリスクもあります。就業規則に規定がない場合でも、労働基準法の規定が直接適用されますが、社内ルールが不明確なままだと誤解や不信感を招きかねません。 - 企業イメージの低下

法令を遵守していない企業とみなされ、社会的な信用を失う可能性があります。これは採用活動や取引先との関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

こうしたリスクを防ぐためにも、、労働基準法に則った有給休暇規定を就業規則に、それを実態に即して適切に運用していくことが重要です。

就業規則で使える有給休暇の記載例

マネーフォワード クラウドでは、就業規則で使える有給休暇の記載例のテンプレートを提供しています。無料でダウンロードいただけますので、自社の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

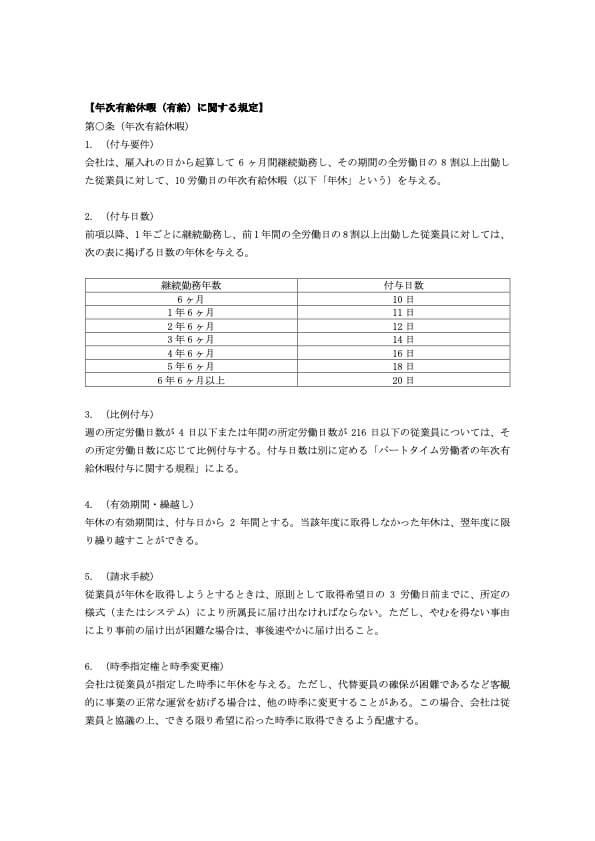

就業規則への記載ポイント1. 有給休暇の付与条件と日数

有給休暇について就業規則に定める際は「誰に、いつ、何日付与するか」といった基本的なルールを就業規則に定める必要があります。

対象者

原則として、雇用形態(正社員、契約社員、パートタイム、アルバイトなど)に関わらず、労働基準法上の「労働者」であれば付与対象となります。付与にあたって満たすべき条件は、以下の通りです。

- 雇入れの日から6ヶ月間継続勤務していること

- その期間の全労働日の8割以上出勤していること

付与日数

有給休暇が付与される日数は、主に勤続年数と週の所定労働日数(または1年間の所定労働日数)によって決まります。

- 通常の労働者の場合

勤続年数に応じた法定の付与日数を就業規則に明記します。 - 週所定労働日数が少ない労働者の比例付与

週の所定労働日数と所定労働時間が少ない労働者(週4日以下かつ週30時間未満である短時間労働者)については、その所定労働日数に応じた比例付与の日数表を就業規則に明記します。

基準日

有給休暇を付与する日(出勤率算定の基準となる日)をいつにするか定めます。

- 入社日基準

個々の労働者の入社日を基準とする方法です。中途入社のように入社日が異なる労働者が多い場合、有給管理が煩雑になります。 - 斉一的基準日(全社一律基準日)

全従業員に同じ日を基準日として一斉に付与する方法です。管理はしやすいですが、初年度の付与日数調整や、入社時期による不公平感が出ないような配慮が必要です。

出勤率8割以上の算定方法

出勤率8割以上の算定に関しては、雇入れから6ヶ月、その後1年ごとに行います。その際、次のような休業期間も出勤したものとして取り扱います。

- 業務上の傷病による休業期間

- 産前産後休業期間

- 育児・介護休業期間

- 年次有給休暇取得日など)

これらを就業規則にも明記することが望ましいです。

就業規則への記載ポイント2. 有給休暇の取得手続き

労働者が実際に有給休暇を取得する際には、その権利行使の方法や、会社側の調整権限について明確なルールが必要です。

労働者の時季指定権

労働者が希望する時季に有給休暇を取得できる権利があることを明記します。

使用者の時季変更権

事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社が有給休暇の取得時季を変更できる権利があること、およびその要件を記載します。単に「繁忙期だから」というだけでは合理的理由とは認められにくい点に注意が必要です。

申請手続き

- 申請方法

書面(申請書)や社内システムなど、具体的な申請方法と提出先、承認フローを明文化します。 - 申請期限

「取得希望日の〇労働日前まで」など、業務引継ぎ等を考慮した合理的な期限を設定します。ただし、急病などやむを得ない場合の事後申請を認める柔軟性も持たせましょう。

就業規則への記載ポイント3. 有給休暇の運用方法

ここでは年5日の取得義務化への対応や、より柔軟な休暇取得を可能にするための制度など、具体的な運用ルールについて押さえておくべきポイントを解説します。

年5日の有給休暇取得義務

年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、会社が基準日から1年以内に5日の有給休暇を、確実に取得させる義務があることを明記します。

労働者の自主的取得が5日に満たない場合、会社が労働者の意見を聴取したうえで、希望に沿った時季を指定して有給休暇を取得させることを記載します。

有給休暇の計画的付与制度

有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分について、労使協定を結ぶことにより、計画的に休暇取得日を割り振る制度です。

導入する場合、労使協定の締結と就業規則への記載が必要です。対象者の範囲、対象日数(付与日数のうち5日を超える部分)、具体的な付与方法などを定めます。

時間単位年休制度の導入

年に5日の範囲内で、時間単位で有給休暇を取得できる制度です。

導入する場合、労使協定の締結と就業規則への記載が必要です。労使協定には以下の内容を記載します。

- 対象者の範囲

- 年間の取得上限日数(年5日以内)

- 1日の時間単位年休の時間数(所定労働時間を基準)

- 1時間以外の時間(2時間、3時間など)を単位とする場合、その時間数

年次有給休暇管理簿の作成・保存義務と記載事項

会社は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、5年間(当分の間3年)保存する義務があります。就業規則に直接記載する義務はありませんが、社内運用ルールとして周知しておくことが重要です。

有給休暇の繰り越しと消滅時効

有給休暇の権利は発生日から2年間で時効により消滅し、その年度に未消化の休暇は翌年度に限り繰り越せることを明記します。

有給休暇の買い取りは原則禁止

有給休暇の買い取りは原則として認められないことを記載します。例外的に、法定日数を超える部分、時効消滅分、退職時の未消化分については、結果として買い取ることは可能ですが、会社に義務はありません。

就業規則への記載ポイント4. 退職・休職時の有給休暇の取扱い

従業員の退職や休職といった特殊なケースにおける有給休暇の取扱いについては、特に誤解やトラブルが生じやすいため、事前にしっかりと定めておくことが大切です。

退職時の有給休暇消化

退職予定者も退職日までは有給休暇を取得する権利があることを明記します。

円滑な業務引継ぎとの調整について、会社と労働者が協議する旨を記載しておくとよいでしょう。時季変更権の行使は退職予定日を超えるとできないため、極めて限定的です。

退職時の有給休暇の買い取り

法的義務はないものの、退職により未消化の有給がある場合、労使合意や就業規則の定めにより有給休暇の買い取りを行うことは可能であることを記載できます(推奨するものではありません)。

休職期間中の有給休暇の取扱い

私傷病等による休職期間中は、原則として労働義務が免除されているため、新たに有給休暇は発生せず、また休職期間中に有給休暇を取得するという概念も通常はないことを明記します。

出勤率の算定において、休職期間を全労働日から除外する旨を定めておくことが一般的です。

産休・育休と有給休暇の関係

産前産後休業期間や育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業期間は、有給休暇の付与にかかる出勤率の算定においては「出勤したものとみなす」と法律で定められていることを確認的に記載できます。

就業規則における有給休暇規定の作成・見直しのポイント

効果的でトラブルのない就業規則を作成・見直しするためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 法令遵守を大前提とする

労働基準法などの関連法規を遵守し、法定基準を下回らない内容にします。 - 従業員にとってわかりやすい表現を心がける

就業規則は、すべての従業員が内容を把握できることが重要です。専門用語の多用を避け、平易で具体的な言葉を選びます。 - 運用実態との整合性を図る

理想だけでなく、実際に社内で運用できるルールにします。 - トラブルを未然に防ぐための条項を盛り込む

申請期限、時季変更の可能性、退職時の取り扱いなどなど、想定されるケースを具体的に規定します。 - 従業員への周知徹底と建設的なコミュニケーション

作成・変更した就業規則は必ず従業員に周知し、必要に応じて説明会などを実施します。 - 定期的な見直しと専門家の助言の活用

法改正や社会情勢の変化に対応するため、定期的に内容を見直しましょう。不明な点や専門的な判断が必要な場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

就業規則で有給休暇のルールを定め、働きやすい環境づくりを

有給休暇は、労働者にとっては心身のリフレッシュと生活の充実を図るための重要な権利であり、会社にとっては従業員のモチベーションや生産性向上に貢献する制度です。この有給休暇制度を適切に運用するためには、法令を遵守し、かつ自社の実態に合った明確なルールを就業規則に定めることが重要です。本記事が、労使双方にとってよりよい有給休暇制度を築き、働きやすい職場環境を実現するための一助となれば幸いです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

15分の残業代切り捨ては違法!正しい計算方法や残業代がつかない場合の対処法を解説

日々の業務の中で、15分未満の残業が発生することは珍しくありません。しかし、そのわずかな時間に対して、「15分未満は切り捨て」として残業代が支払われていないケースが後を絶ちません。 この記事では、なぜ15分単位の勤怠管理が問題なのか、法律上…

詳しくみる勤怠管理の業務フローとは?システム導入で効率化する手順やスケジュールも解説!

企業の労務管理において、従業員の勤怠管理は正確な給与計算や法令遵守の観点から欠かせない業務です。しかし、「毎月の集計作業が煩雑で時間がかかる」「手作業によるミスが減らない」「多様な働き方に対応しきれない」といった悩みを抱えている担当者の方も…

詳しくみる6連勤は違法?きつい?バイトはOK?労働基準法に基づき分かりやすく解説!

6連勤は法的に問題のない勤務形態であっても、肉体的・精神的な疲労を確実に引き起こし、仕事の効率や生活の質に悪影響を与える働き方です。適切な休息が確保されなければ、連勤の負担が次第に大きくなり、心身の健康を損なう原因にもなりかねません。 本記…

詳しくみる残業時間上限規制の適用猶予・適用除外業種を解説!

時間外労働の上限規制とは? 一般的な企業については、2019年4月(中小企業では2020年4月)より、時間外労働の上限規制が始まります。(以下、「一般則」といいます。) 原則の時間外労働の上限時間は現行の制度と変わらず、月45時間かつ年36…

詳しくみる年次有給休暇の取得義務化~企業がとるべき対応策~

現行の年次有給休暇の概要と取得義務について 年次有給休暇とは、労働者の心身疲労回復や労働力の維持はもちろん、ゆとりのある生活を目指して所定休日以外に一定の休みを付与する制度です。年次有給休暇は労働基準法第39条で定められた労働者の権利であり…

詳しくみる勤怠管理の課題とは?システム導入やテレワークの問題など改善策を解説

勤怠管理の課題は、テレワークやフレックス制度の普及により、ますます複雑になっています。手作業での管理や不正確な打刻がトラブルを引き起こし、法令違反や従業員トラブルの原因にもなりかねません。この記事では、勤怠管理に関するよくある課題とその背景…

詳しくみる