- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則を確認できる場所や方法は?従業員へ周知するための記載例も紹介

就業規則は会社のルールブックであり、労働条件や服務規律を定めたものです。すべての従業員が会社の権利義務を理解し、安心して働ける職場環境を築くために不可欠です。

本記事では、就業規則を確認できる場所や方法、そして会社が従業員に周知する際の具体的な記載例についてわかりやすく解説します。

目次

従業員が就業規則を確認できる場所や方法とは

「就業規則をどこで確認できるのか分からない」という声も少なくありません。ここでは、就業規則の確認方法や設置場所について解説します。

就業規則の具体的な確認方法

就業規則の閲覧方法は会社によって異なりますが、主に以下のような方法で確認できることが多いです。

- 社内イントラネット

- 書面の配布

- 社内の掲示板

就業規則の閲覧は従業員の権利です。コピーや社外への持ち出しの可否は会社によって異なるため、確認が必要です。もし就業規則が見当たらない、または閲覧を拒否される場合は、労働基準監督署等への相談もご検討ください。

労働条件通知書に記載された就業規則の確認方法

労働契約を結ぶ際に交付される「労働条件通知書」には、賃金や労働時間といった主要な労働条件のほか、就業規則に関する事項が記載されているのが一般的です。令和6年4月(2024年4月)からは、労働条件明示のルールが改正され、以下のように労働条件通知書で明示しなければならない事項が追加されました。

- 雇入れ直後の就業場所・業務の内容

- 今後の変更の範囲・有期契約労働者に対する更新上限の有無とその内容・無期転換申込権と転換後の労働条件の明示

これらの明示事項を確認するとともに、どのような就業規則が自分に適用されるのか、どこでそれを確認できるのかを労働条件通知書で把握することが大切です。

「労働条件の詳細は、別途定める当社の就業規則によります」といったように、「就業規則による」旨が包括的に記載されている場合は注意が必要です。この場合、その就業規則自体がきちんと周知されており、内容を容易に確認できる状態でなくてはなりません。労働条件通知書に就業規則の具体的な確認場所や方法が明記されていない、あるいは不明確な場合は、速やかに人事担当者に確認しましょう。

これは正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーの方々にとっても重要です。就業規則を確認できる場所や方法の記載例

「就業規則の条文に、周知方法を具体的にどう書けばいいのか?」「自社の就業規則を一から作成したり見直したりしたいけれど、どんな項目が必要なの?」といった疑問をお持ちの人事労務担当者の方もいらっしゃるかと存じます。そのような場合に役立つのが、就業規則のひな形です。

マネーフォワード クラウドでは、就業規則を確認できる場所や方法の記載例をご用意しています。

就業規則の周知義務に関する条文例(掲示・備え付けの場合、書面交付の場合、電磁的記録による場合、複数の方法を併用する場合など)も具体的に記載されていますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

就業規則の確認が必要な理由

就業規則は、事業場における労働条件や従業員が遵守すべき規律などを具体的に定めた規則集です。常時10人以上の従業員がいる事業場は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。

従業員が就業規則を確認する重要性

従業員にとって、就業規則を確認することは以下のような自身の権利や義務を知る上で非常に重要です。

- 労働時間や休日、休暇

- 賃金や昇給の基準

- ハラスメント対策や服務規律

- 育児休業など各種制度の利用条件

また、上司との間で認識の齟齬があった場合や、不利益な扱いを受けたと感じた場合に、就業規則が客観的な判断基準や交渉の材料となり得ます。さらに、就業規則に記載されている制度内容を確認することで、ご自身のライフプランに合わせた活用ができるでしょう。

会社が就業規則を周知する法的義務

会社(使用者)には、作成・届出をした就業規則を従業員に周知する義務があります。これは労働基準法第106条第1項で明確に定められています。

労働基準法第106条(法令等の周知義務) 第1項 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中略)を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

周知義務を怠ると、就業規則の効力が否定される可能性があります。また、周知義務違反は労働基準法上の罰則(30万円以下の罰金)の対象にもなります。

会社が就業規則を周知する方法

労働基準法第106条第1項は、使用者に就業規則の周知義務を課しています。労働基準法施行規則第52条の2では、具体的な周知方法として次の3点を提示しています。

- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

- 書面を労働者に交付すること

- 電子媒体に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること(イントラネットやクラウドシステムなど)。

会社はこれらのいずれかの方法、あるいは複数の方法を組み合わせて、全従業員がいつでも就業規則の内容を知り得る状態にしておく必要があります。

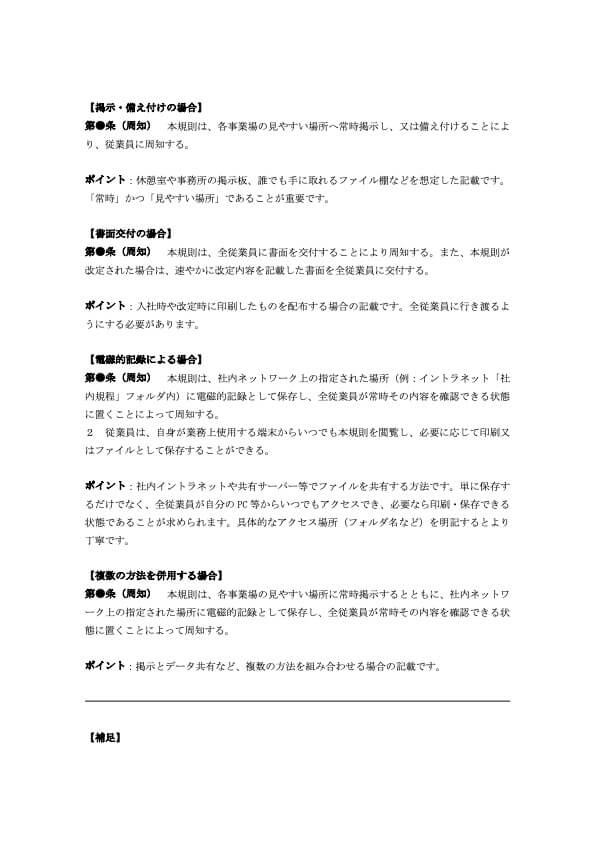

掲示・備え付けによる周知のポイント

就業規則を各事業場の休憩室や事務所の掲示板など、従業員が見やすい場所に常時掲示するか、誰でも手に取れるファイル棚などに備え付ける方法です。就業規則に周知方法を記載する条文では、その旨を明記します。「常時」かつ「見やすい場所」であることが重要です。

書面交付による周知のポイント

全従業員に就業規則の書面(冊子など)を交付する方法です。正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーを含む全従業員が対象となります。入社時や改訂時に印刷したものを配布する場合を想定し、改訂時には速やかに改訂版を交付する旨も就業規則の条文に加えると良いでしょう。

電磁的記録による周知のポイント

社内ネットワーク上の指定場所に就業規則のデータ(PDFファイルなど)を保存し、全従業員が常時その内容を確認できる状態にする方法です。就業規則の条文に、具体的なアクセス場所(フォルダ名など)を明記するとより丁寧です。

複数の方法を併用する場合のポイント

例えば、事務所への掲示と社内イントラネットでのデータ共有など、複数の周知方法を組み合わせることも有効です。就業規則の条文には、それぞれの方法を併記し、会社として周知を徹底する姿勢を示せます。

労働条件通知書による周知のポイント

労働条件通知書は、採用時に労働条件を明示する重要な書類です。2024年4月の法改正により、明示すべき事項が追加されたため、会社としてはこの変更に対応した労働条件通知書を使用する必要があります。

厚生労働省は、この法改正に対応したモデル労働条件通知書や詳しい記入例、解説資料を公開しています。これらを確認し、自社の実情に合わせて、必要事項を正確に明示することが、後のトラブルを防止するために非常に重要です。

「詳細は就業規則による」と包括的に記載する場合でも、その就業規則が確実に周知されていること、そして労働条件通知書で明示すべき事項が別途きちんと伝えられていることが大前提です。

就業規則を確認できる場所や方法をしっかりと周知しましょう

就業規則は、従業員にとっては自身の権利を守り、安心して働くための指針となり、会社にとっては円滑な企業運営と公正な労務管理を行うための基盤となります。従業員は、自社の就業規則がどこにあり、どのように確認できるのかを把握し、一度は内容に目を通すことが大切です。

会社には、就業規則の作成・届出だけでなく、その内容を全従業員に周知徹底することが法律で義務付けられており、そのことが、安心して働ける職場づくりの第一歩になります。社内イントラネットやクラウドシステムなども有効に活用し、全従業員がいつでも容易に就業規則を確認できる環境整備をお願いいたします。最新の改正も踏まえ、労働条件通知書の記載内容と就業規則の整合性にも十分ご留意ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

離職票の書き方・記入例|ハローワークへ提出する前に確認すべきポイントも解説

退職後、会社から離職票が届いたものの、どこに何を書けばいいのか分からず、手続きが進められないと悩んでいませんか? 離職票は、失業手当の受給手続きに欠かせない重要書類です。もし記入内容に不備があったり、会社が記載した内容をよく確認せずに提出し…

詳しくみる育休は勤続年数に含まれる?有給や退職金、賞与への影響などを解説

育児休業(以下、育休)を取得する際、多くの方が気になるのが「勤続年数」の扱いです。勤続年数は、昇進昇格、退職金、年次有給休暇の付与日数など、様々な労働条件に影響を与えるため、その正しい理解は従業員・人事担当者双方にとって不可欠です。 この記…

詳しくみるHRとは?ビジネスでの意味や最新の動向を紹介

HRとは、「Human Resources」の略で、「人的資源(人材)」という意味です。近年、労働力人口の減少や人材の流動化・多様化に伴いHRが注目されています。企業の成長に欠かせないHRについて、理解を深めておきましょう。この記事では、H…

詳しくみる叱責とパワハラの違いは?適切な指導のポイントも解説

叱責とパワーハラスメントの線引きは非常に判断が難しいです。指導したつもりでも相手からパワハラと捉えられてしまうということもあり得ます。 この記事では指導の一環として行われる叱責とパワハラの違い、パワハラに該当する・しないケースについて解説し…

詳しくみる雇用契約書がないとどうなる?トラブル例と作成方法を解説

労働契約は雇用契約書がなくても成立します。しかし、書面で労働条件を明確にしない場合、認識のずれや法的なトラブルが生じやすくなります。 契約内容に関する争いが生じると、双方に不利な結果を招くため注意しましょう。雇用契約書の取り交わしや適切な対…

詳しくみる退職勧奨を受けた際の退職届の書き方ガイド【例文・テンプレート付】

突然の退職勧奨に「どうしたらいいのかわからない」と困惑しているなか、さらに退職届の提出を求められ、不安や焦りを感じていませんか? 言われるがままに退職届を出してしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があるため注意が必要です。 本記事では、退職勧…

詳しくみる