- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則への生理休暇の記載例|サンプルをもとに有給・休職・手当についても解説

生理休暇の規定整備はもちろん、休職制度、各種手当、柔軟な休暇制度など、現代の企業に求められる就業規則はますます複雑化しています。法改正への対応漏れや、実態に合わない古い規定のままでは、思わぬ労使トラブルを招きかねません。

「生理休暇の定め方は?」「記載は義務?」といった疑問に対し、本記事では専門的な視点から網羅的に解説します。

あわせて、すぐに実務で使える厚生労働省モデル準拠の就業規則テンプレートもご用意しました。生理休暇だけでなく、休日、有給休暇、休職、資格手当などの条項も含まれています。本記事とテンプレートを活用することで、法的要件を満たした職場づくりに役立てていただけます。

目次

生理休暇の基本

まず、生理休暇の根拠となる法律の定めを正確に理解しましょう。

労働基準法第68条の条文

生理休暇は、労働基準法第68条に以下のように規定されています。

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

重要なのは「請求があった場合、会社は拒否できない」という点です。従業員本人の申請のみで成立し、会社の許可は必要ありません。

就業が著しく困難とは

「就業が著しく困難な状態」とは、身体的な症状だけでなく、倦怠感や精神的な不調なども含まれます。それを判断するのは医師ではなく、あくまで従業員本人です。会社の判断で、拒否することはできません。

労働基準法第68条に違反した場合の罰則

使用者が労働基準法第68条に違反し、生理休暇の請求を拒否したり、従業員を無理に就業させた場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。

生理休暇の就業規則への記載義務

生理休暇について、賃金の扱いや申請手続きといった社内ルールを定める場合は、それを就業規則に記載しなければなりません。

就業規則の絶対的必要記載事項

就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、社内でルールを設ける場合に記載が必要となる「相対的必要記載事項」があります。

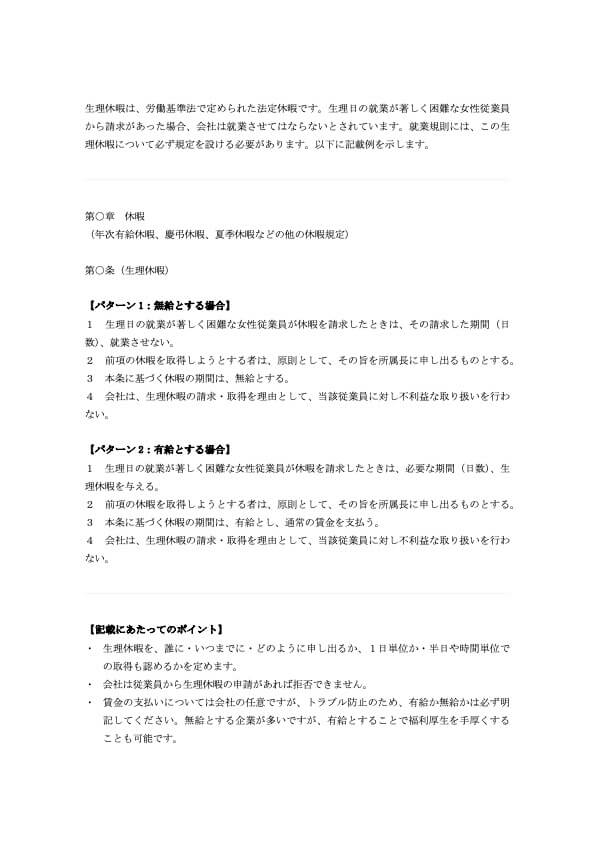

生理休暇に関する規定は、絶対的必要記載事項の休暇に関する事項に該当します。したがって、休暇中の賃金の取り扱いや休暇の申請方法といったルールを定める以上、必ず就業規則に明記しなければなりません。

就業規則に記載がない場合のリスク

たとえ就業規則に定めがなくても、従業員から請求があれば、会社は生理休暇を付与しなければなりません。しかし、規定がなければ、申請のたびに有給・無給の取り扱いや申請方法を巡って混乱が生じ、不公平感やトラブルの原因になります。

生理休暇の記載例を含む就業規則のテンプレート

マネーフォワード クラウドでは、生理休暇の記載例を含む就業規則のテンプレートをご用意しました。休日・休暇、休職、資格手当など、企業活動に必要な条項が網羅されており、さまざまな業種でご活用いただけます。自社の実情に合わせてカスタマイズし、社会保険労務士などの専門家にご相談の上でご利用ください。

生理休暇のルール作りで検討すべきポイント

就業規則に生理休暇を定める際、会社として決めておくべき運用上のポイントを解説します。

有給か無給か

生理休暇を有給とするか無給とするかについて、法律上の定めはありません。企業の福利厚生に対する考え方や財務状況に応じて決定し、就業規則に「有給とする」または「無給とする」と明記しましょう。

申請手続き

「当日の始業時刻までに所属長へ電話で連絡する」など、具体的な方法と期限を定めます。急な体調不良に備え、事後申請を認めるなど柔軟な運用が望ましいです。

医師の診断書は必要か

原則として、診断書の提出を義務付けることはできません。診断書取得の負担が、休暇取得を妨げる要因になりかねないため、本人の申告に基づいて付与するのが基本です。

取得単位

法律では取得単位に定めがないため「1日単位」だけでなく「半日単位」や「時間単位」での取得を認めることも可能です。柔軟な取得を認めることで、従業員の満足度向上に繋がります。

不利益な取扱いの禁止

生理休暇の取得を理由として、賞与や昇給の査定で不利に扱ったり、皆勤手当の算定において欠勤扱いとしたりすることは、法の趣旨に反します。

生理休暇以外の就業規則の記載ポイント

就業規則には、生理休暇だけでなく、休日、休職、手当などさまざまな項目を網羅している必要があります。ここでは特に重要な項目のポイントを解説します。

休日・休暇規定(週休2日制・有給休暇)

従業員のワークライフバランスの根幹となる休日・休暇規定は、重要項目の一つです。

- 休日:「週休2日制」を導入している場合「毎週土曜日、日曜日」や「シフト表による」などのように記載します。国民の祝日や年末年始休暇なども明記しましょう。

- 年次有給休暇:法律で定められた付与日数、週の労働が4日以下かつ30時間未満の労働者への比例付与、年5日の取得義務(時季指定)など、法改正に完全に対応した内容にする必要があります。

休職規定

メンタルヘルス不調者の増加など、現代の労務環境において休職規定の重要性は非常に高まっています。

- 休職事由:「業務外の傷病により〇か月以上欠勤したとき」など、休職が開始される条件を明確にします。

- 休職期間:勤続年数に応じて期間を設定することが一般的です。(例:勤続1年以上3年未満は6か月)

- 復職の手続き:主治医の診断書提出や、会社が指定する医師による面談などを経て復職を判断するプロセスを定めます。

- 満了時の扱い:休職期間が満了しても復職できない場合は「自然退職」として扱う旨を記載することが、トラブル防止の鍵となります。

資格手当

従業員の自己啓発やスキルアップを促進するため、資格手当は有効な手段です。

- 対象資格と金額の明示:「〇〇(資格名):月額〇〇円」のように、対象となる資格と金額を一覧で明確に規定します。

- 支給条件:資格取得者全員に支給するのか、あるいはその資格を実際に業務で使用している者に限定するのか、条件を明確にしておきましょう。

生理休暇を含む就業規則の内容を整備しましょう

生理休暇の規定をはじめ、現代の労務管理に即した就業規則を整備することは、企業のリスク管理と持続的な成長を支える重要な取り組みです。本記事で解説したポイントを参考に、テンプレートを活用して、自社の実情に合わせた就業規則を作成しましょう。

就業規則は一度作成したら終わりではありません。法改正や社会情勢の変化に合わせ、定期的な見直しが必要です。最終的な導入にあたっては、社会保険労務士などの専門家の確認を受けることで、法令への適合性や実務上の不備を防ぐことができます。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

人員不足を理由に有給休暇を拒否されたら?対応や違法性を解説

「人手不足だから有給休暇は取れない」と会社に言われた労働者の声がある一方で、「忙しいときに有給を申請する社員がいて困る」という企業側の悩みもよく聞かれます。 有給休暇は労働者の大切な権利ですが、職場の人手が足りないときにはトラブルになりやす…

詳しくみる36協定は派遣社員にも適用される?派遣元と派遣先の責任範囲やルールについて解説

企業で従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、「36協定(さぶろくきょうてい)」の締結が必要になります。この36協定は正社員だけでなく派遣社員(派遣労働者)にも関係する重要なルールです。派遣先で派遣社員に残業を指示する際にも法令を…

詳しくみる長時間労働者向けの医師面接指導がこう変わる!

「長時間労働」「医師面接指導」とは? そもそも「長時間労働」「医師面接指導」とはどういったものでしょうか。 1週間あたり40時間を超えて労働させた場合、その超えた時間を「時間外労働」、法定休日に労働させた場合、その時間を「休日労働」と呼びま…

詳しくみる残業とは?定義、法定内残業と時間外労働の違いも解説!

残業とは、一般的には企業が定めた所定労働時間を超えて働くことです。ただし、労働基準法には労働時間の上限時間の定めがあり、法定労働時間を超えて働いた時間と残業時間が一致するとは限りません。 正しい労務管理のためには残業の意味や定義を理解し、割…

詳しくみる出勤簿の改ざんは労働基準法違反?罰則や企業の対応、不正予防策を解説

出勤簿の改ざんは、労働基準法に違反する行為です。軽い気持ちで行った、あるいは見て見ぬふりをした結果、企業は罰金や多額の未払い残業代請求といった深刻なリスクを負うことになりかねません。 この記事では、出勤簿の改ざんに関する労働基準法の罰則、改…

詳しくみる産前産後休業はいつから取得できる?計算方法を解説!

出産にともなう産休の取得は、法律で保証されている労働者の権利です。働く女性が出産する際には、出産予定日を基準にした「産前休業」と、出産後の「産後休業」を取得できます。 ここでは、産前産後休業を取得できるタイミングや期間を詳しく解説します。 …

詳しくみる