- 更新日 : 2025年10月8日

勤怠管理を内部統制に対応させるには?関係性についても解説

勤怠管理は、企業の内部統制を実務レベルで機能させる重要な仕組みです。

勤怠管理が内部統制に欠かせない理由やどのように連携・対応させるかを把握すれば、法令遵守や不正防止にもつながります。

本記事では、勤怠管理と内部統制の関係性や対応方法について解説します。

目次

勤怠管理における内部統制とは|運営のために定めるルールやシステム

勤怠管理とは、出退勤や休憩、残業、有給休暇など、従業員の労働時間を正確に記録・管理する仕組みです。

一方、内部統制は業務の効率性や法令遵守、資産の保全などを目的として組織内に構築されるルールやシステムです。勤怠管理は、内部統制の基本である統制環境やリスク評価、情報伝達、モニタリングなど6つの要素を実務で機能させるための土台となります。

適切な運用により、内部統制の有効性が高まり、組織経営の信頼性が確立されます。

内部統制に関する詳しい説明は、以下の記事をあわせてご覧ください。

関連記事:内部統制とは?目的ややるべきことリストを公開、徹底解説します!

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

出勤簿(エクセル)

従業員の労働時間を正確に把握することは、企業の労務管理における重要な業務です。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「出勤簿」のテンプレートです。 Microsoft Excel(エクセル)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

勤怠管理表(ワード)

従業員の勤怠状況を正確に把握することは、労務管理の重要な基盤となります。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「勤怠管理表」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

内部統制の6要素と勤怠管理の関係性

内部統制の6要素は、勤怠管理の精度や信頼性に直結します。内容を事前に把握しておくことで、自社に適した勤怠管理の体制や改善の方向性が明確になります。

以下では、各要素と勤怠管理の関係をみていきましょう。

1. 統制環境

統制環境とは、企業が持つ価値観や倫理観、人事制度、職務分掌など、組織の運営方針を形づくる枠組みです。

たとえば、経営者が勤怠不正を許さない姿勢を示し、全社で厳格なルールを設けていれば、現場の従業員にもルールを守る意識が浸透しやすくなります。

統制環境は、内部統制の他のすべての要素に影響を与える根幹です。そのため、社員や管理職がルールを守るという意識を持たなければ、制度は機能しません。

勤怠管理では、勤務ルールの整備と周知を通じて、労働時間の適正な管理や申請手続きの正確な運用を促し、組織全体のコンプライアンス意識を高める役割を果たします。

2. リスクの評価と対応

リスクの評価と対応とは、組織目標の達成を妨げる要因を特定し、分析・評価したうえで、適切な対策を講じるプロセスです。

たとえば、外部要因には天災や市場競争の激化、内部要因には情報システムの不具合や不正行為、個人情報の漏えいなどが挙げられます。

リスク要因は、組織の業種や規模によって異なるため、画一的な対応ではなく、自社の実情に応じた対策が求められます。勤怠管理においては、不正打刻やサービス残業、長時間労働の常態化といったリスクを早期に把握することが重要です。

アラート設定や定期的な記録確認などに対応すれば、労務リスクの顕在化を未然に防げます。

3. 統制活動

統制活動とは、経営者の指示や方針が確実に実行されるように設けられる手続きやルールのことです。

具体的には、職務の分掌や権限の明確化、承認手続きの整備などが該当します。不正やミスのリスクを低減するには、勤怠管理においても、担当者の職責を明確にし、チェックや承認の権限を適切に分担する体制づくりが重要です。

たとえば、出退勤の入力は現場、承認は上長、記録の確認は人事部門が担うといった役割分担によって相互牽制が機能します。

定期的に勤怠管理体制を整備することで、打刻ミスや不正申請の早期発見につながり、内部統制の実効性を高められます。

4. 情報と伝達

情報と伝達とは、必要な情報を適切に識別・把握・処理し、関係者に正確かつ速やかに伝えることを指します。

情報と伝達は、内部統制の各要素をつなぐ重要な役割を担い、組織全体の統制力を支えます。勤怠管理においても、就業規則や打刻ルール、運用上の変更点などを従業員へ明確に伝え、理解を促すことが欠かせません。

たとえば、新しい勤怠システムの導入時には、操作方法や打刻ルールを文書や研修で共有し、質問や不明点への対応が求められます。情報が正しく伝わり、従業員全体に共通認識が形成されれば、勤怠管理の精度と信頼性が高まり、内部統制の実効性が確保されます。

5. モニタリング(監視活動)

モニタリング(監視活動)とは、内部統制が継続的に有効に機能しているかを評価し、必要に応じて改善するプロセスです。

たとえば、財務分野では、売掛金残高の定期確認や差異の分析・修正対応を通じて、適切な管理が行われているかを監視します。勤怠管理においても同様に、定期的な勤怠データの確認が必要です。

具体的には、打刻時間の偏りや長時間労働の常態化、休暇の未取得などに問題がないかチェックし、差異があれば分析・修正を行います。

継続的な監視体制を整えることで、労務管理上の不正やミスを未然に防ぎ、内部統制の実効性を高められます。

6. IT(情報技術)への対応

IT(情報技術)への対応とは、組織目標を達成するため、ITを適切に活用・管理するための方針や手続きを事前に定め、組織内外のIT環境に対応することを指します。

業務がITに依存している場合、ITへの対応は内部統制の有効性を維持するうえで不可欠です。

勤怠管理においても、クラウド型の勤怠管理システムやICカード打刻、PCログ連携などを導入することで、打刻データの正確性の確保や改ざん防止が可能になります。また、アクセス制限やログ管理により、第三者による不正操作や人為的ミスを防ぐことも可能です。

ITを活用した勤怠管理は、業務の効率化だけでなく、信頼性の高い労務管理体制の構築にもつながります。

勤怠管理に内部統制が必要な3つの理由

勤怠管理に内部統制が求められるのは、組織運営上の重要な理由があるためです。導入前に理由を把握しておくことで、形骸化を防ぎ、実効性のある体制づくりにつながります。

以下では、勤怠管理に内部統制が必要とされる理由について解説します。

1. 労働法令を遵守するため

勤怠管理を適切に行うことは、内部統制の4大目的のひとつである「法令等の遵守」を確保するうえで欠かせません。

労働安全衛生法では、使用者が従業員の始業・終業時刻を把握し、記録することが義務づけられています。確認・記録の方法は、以下のとおりです。

- 使用者自身が現場で確認する

- タイムカードやICカード、勤怠管理システムなど客観的な記録を用いる など

つまり、勤怠管理は単なる事務作業ではなく、法令遵守を実務で担保するための手段です。

労働時間の適正な管理は、未払い残業や過重労働によるトラブルを未然に防ぎ、企業の社会的信頼性を維持するうえで重要な対応といえます。

2. 不正打刻や打刻ミスを防ぐため

不正打刻や打刻ミスの防止は、内部統制における「法令等の遵守」や「財務報告の信頼性」に直結します。

打刻ミスは給与計算の誤りを招き、賃金の過不足や人事担当者の業務負担増、従業員とのトラブル、さらには企業の信頼失墜にもつながります。

防止策として、打刻方法や修正手続き、不正行為に対する処分を就業規則に明記し、全従業員に周知することが重要です。加えて、ICカードや勤怠管理システムなど、客観的な記録手段を活用し、上長による定期的な確認体制を整えることで不正やミスの発生を抑制できます。

3. 正確な給与計算・財務処理に直結するため

勤怠管理は、給与計算や財務処理の根拠となる基礎データです。

労働時間や残業、有給休暇などを正確に集計することで、給与の未払いや過払いを防ぎ、所得税や社会保険料も正しく算出できます。処理に誤りがあると、従業員との信頼関係が損なわれるだけでなく、税務調査や行政指導の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。

内部統制において「財務報告の信頼性」は重要な目的のひとつであり、勤怠管理の正確性が達成を支える要素です。

適切な勤怠管理体制を整えることは、企業の経理・労務全体の信頼性を高め、ガバナンス強化にもつながります。

勤怠管理で内部統制を強化する4つのメリット

勤怠管理で内部統制を強化することは、業務の効率化やリスクの低減など、複数のメリットがあります。導入前にメリットを把握すれば、自社にとって必要な体制や運用方法を検討するうえで役立つでしょう。

以下では、勤怠管理を通じて内部統制を強化する主なメリットを解説します。

1. 法令違反のリスクを低減できる

勤怠管理の徹底は、法令違反のリスクを低減する手段です。

残業代の未払いや割増賃金の計算ミス、有給休暇の取得義務違反は、勤怠記録の不備によって発生しやすくなります。残業が正しく記録されていない場合、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、従業員から未払い残業代を請求されたりする可能性があるため、注意が必要です。

未払い残業代には、在職中は年率3%、退職後は年率14.6%の遅延損害金が発生します。また、有給休暇の年5日取得義務を守らなかった場合は30万円以下の罰金、有給休暇の取得に関する違反では6ヶ月以下の拘禁刑が科されるおそれもあります。

勤怠管理の強化は、内部統制を実務に反映させ、組織全体の統制レベルを高める手段といえるでしょう。

2. 社員の過重労働を防げる

社員の過重労働を防ぐことは、企業の健康配慮義務を果たすうえで重要です。

厚生労働省のガイドラインでは、月45時間・年360時間を超える残業が長時間労働の目安とされており、80〜100時間を超えると「過労死ライン」と呼ばれます。

勤怠管理を徹底すれば、実際の労働時間を正確に把握でき、企業は使用者としての責務を果たせます。クラウド型勤怠システムを導入することで、残業や深夜労働の発生時に自動でアラートが通知され、迅速な対応が可能です。

勤怠管理の徹底により、過重労働を早期に把握し、健康被害を未然に防ぐ体制づくりにつながります。

過重労働については、以下の記事で詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。

関連記事:過重労働とは?定義や長時間労働との違い、問題と対策方法を解説!

3. 労務トラブルや訴訟リスクを回避できる

勤怠管理の徹底は、労務トラブルや訴訟リスクの回避につながります。

勤怠管理が不十分だと、未払い残業代の請求訴訟に発展し、企業側が不利になるおそれがあります。正確な勤怠記録がなければ、従業員の申告がそのまま認められる可能性があるため注意が必要です。

一方で、タイムカードや勤怠管理システムなど、客観的かつ改ざんされにくい記録があれば、従業員の主張に裏付けがない場合に企業側の証拠として有効です。

また、明確な申請・承認フローを整備し、記録とあわせて運用しておくことで、トラブルの未然防止につながります。勤怠管理の強化は、企業を守るための実践的な内部統制の一環といえます。

4. 経営判断に役立つデータを取れる

勤怠管理を適切に行えば、経営判断に役立つ客観的なデータを収集できます。

勤怠管理システムでは、残業時間や有給取得率、人件費、欠勤情報などをリアルタイムで可視化できるため、労働時間の偏りや部門ごとの勤務状況を把握しやすくなります。

たとえば、有給取得率が低い部門や長時間残業が多い部署を明確にすれば、業務負担の調整や働きやすい職場づくりに活用可能です。また、集計データをもとに勤務実態を分析すれば、繁閑に応じた人員配置や人件費見積りの精度向上にもつながります。

勤怠データを継続的に蓄積・分析すれば、コスト最適化や人材戦略の判断材料となり、企業経営の土台として内部統制を支える役割を果たします。

勤怠管理と内部統制を両立させるための方法

勤怠管理と内部統制を両立させるには、事前に具体的な方法を把握しておくことが重要です。両立することで、法令遵守や労務リスクの低減に加え、経営判断に役立つ正確なデータも得られます。

以下では、勤怠管理と内部統制を効果的に両立させる方法を解説します。

定期的にシステムを見直す

勤怠管理と内部統制の両立には、定期的なシステムの見直しが欠かせません。

労働基準法や労働安全衛生法などの法改正に伴い、法令に沿った勤怠ルールや承認フローになっているかを定期的に確認する必要があります。

勤怠管理システムを導入している場合は、実際の運用状況について現場の声を集め、フィードバックを反映させることで、制度の改善や最適化につなげられます。

勤怠管理の見直しにより、法令遵守はもちろん、統制環境やモニタリングといった内部統制の6要素を実務に落とし込むことが可能です。組織の実態に合った勤怠管理を維持するためにも、継続的な点検と更新が求められます。

勤怠管理について社内で定着・周知する

勤怠管理の運用には、社内での定着と周知が必須です。

ルールが従業員に周知されていなければ、打刻忘れや不正記録などトラブルの原因となります。制度が複雑な場合やシステムを導入したばかりの段階では、運用ルールを明文化し、マニュアルを整備することが重要です。

さらに、チャットツールや社内ポータルを活用して定期的に情報を共有すれば、理解の定着につながります。ルールが組織全体に浸透すれば、記録の信頼性が高まり、不正や労務リスクの軽減につながります。

勤怠管理のルールを実務に根付かせることで、内部統制と業務運用の両立が可能です。

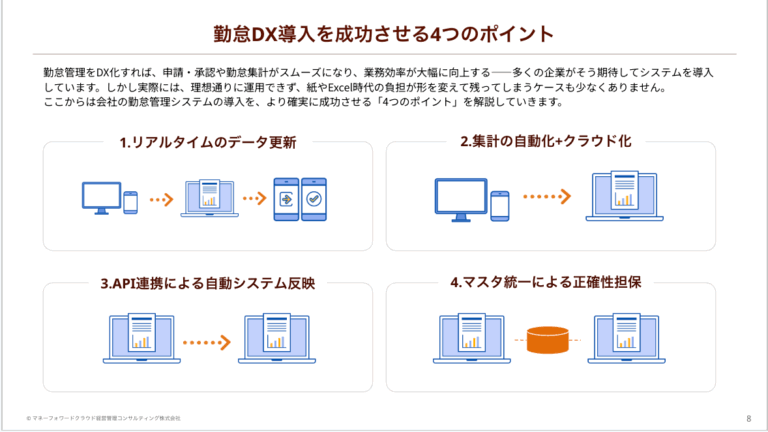

勤怠管理DXのあるあるなお悩みと再設計のポイント

働き方改革やテレワークで勤怠管理の重要性は高まっています。しかしタイムカードやExcel運用では申請遅延や入力ミス、長時間労働の把握不足など課題が残っているのも事実です。

クラウドシステムを導入するだけでは解決できず、業務フロー整理やデータ連携、現場定着まで設計することが必要です。勤怠管理DXで業務効率化と定着を実現するポイントを解説するホワイトペーパーをご用意しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

「有給休暇がないよ」と会社から言われたら?対応や確認方法を解説

「うちには有給休暇がない」と会社から言われたら、それは違法なのでしょうか? 人手不足を理由に有給取得を拒まれて困っている方もいるかもしれません。実は、有給休暇は労働基準法で定められ…

詳しくみる【テンプレ付】退職証明書と離職票について違いや記載項目を解説

退職証明書は、退職者が会社から退職していることの証明用として発行してもらう書類です。離職票と異なり公的な書類ではありませんが、退職者が自分で作成することはできません。この記事では会…

詳しくみるフレックスタイム制とは?メリット・デメリットや導入の注意点をわかりやすく解説!

フレックスタイム制は、従業員が自由に始業と就業の時刻を決められます。柔軟な働き方をサポートする労働時間制度ですが、「完全自由」「残業代がつかない」など様々な誤解があるのも事実です。…

詳しくみる【無料テンプレ付】有給休暇管理表とは?保管期間や作り方を解説

2019年4月の労働基準法改正により、年次有給休暇日数が10日以上の労働者は、年5日以上の有給休暇取得が義務付けられました。使用者は年次有給休暇日数を正しく管理するために有給休暇管…

詳しくみる月45時間以上の残業が3ヶ月連続するとどうなる?36協定の運用ルールについて解説

労働基準法に基づき、企業が時間外労働を行わせるには36協定の締結・届出が必須となります。月45時間の残業が3ヶ月連続した場合、法的リスクが高まり、労働基準監督署の指導対象となる可能…

詳しくみる有給取得率の平均は?現状や計算方法、上げるための方法を解説

年次有給休暇の取得は法律で認められた権利であるものの、日本の有給取得率は依然として低い水準にあります。 本記事では有給取得率の平均や低い理由、計算方法を解説し、取得率を上げるための…

詳しくみる

-e1762262472268.jpg)

-e1762262460348.jpg)