- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則への夏季休暇の書き方・記載例|年間休日との関係や運用上のポイントも解説

企業の福利厚生として広く浸透している夏季休暇ですが、その運用方法や就業規則への記載について、明確なルールを設けていますか。夏季休暇は法律で義務付けられた休暇ではないからこそ、企業ごとの適切なルール作りが労使間の無用なトラブルを避ける鍵となります。

この記事では、人事・労務担当者様が自信を持って夏季休暇制度を運用できるよう、制度設計の基本から就業規則で定めるべきポイント、法的な注意点までを包括的に解説します。すぐに使える就業規則のテンプレートもご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

夏季休暇とは

夏季休暇は、労働基準法で取得が義務付けられている年次有給休暇とは異なり、法律上の定めがない法定外休暇の一種です。慶弔休暇やリフレッシュ休暇と同様に、企業が任意で設ける特別な休暇制度にあたります。

そのため、夏季休暇を導入するかどうか、導入する場合に付与する日数、取得できる期間、有給か無給か、対象者などを、すべて企業の裁量で任意に定められます。法定外休暇であるからこそ、就業規則でその内容を明確に定めておくことが重要です。

夏季休暇と年次有給休暇の違い

夏季休暇と年次有給休暇は、従業員が休みを取得するという点では共通していますが、その性質はまったく異なります。年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させることを目的とし、一定の要件を満たしたすべての労働者に与えられる法律上の権利です。

一方、夏季休暇は福利厚生の一環であり、その目的や取得要件は企業が独自に設定します。たとえば、夏季休暇の取得時季を夏期に限定したり、勤続年数に応じて日数を変動させたりすることが可能です。この違いを混同すると、休暇取得時の賃金の支払いや取り扱いを巡ってトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。

夏季休暇と年間休日の関係

夏季休暇を設ける場合、それが年間休日日数に含まれるのかという点も重要です。休日は「法定休日」と「所定休日」に大別されます。

- 法定休日

労働基準法で定められた、週に1日または4週に4回以上の休日 - 所定休日

会社が任意で定める法定休日以外の休日

例:週休2日制の法定休日以外の休み、祝日、企業が定める年末年始の休日や夏季休暇(休日扱いとしている場合)など

休日とは、労働契約上、もともと労働者が労働する義務がない日を指し、所定労働日数のカウントから除外します。一方、休暇とは、本来労働の義務がある日に労働の義務が免除される日を指し、所定労働日数にカウントします。

多くの企業では、「夏季休暇」と休暇の名称であっても「所定休日」として扱い、年間休日に含めています。たとえば「年間休日125日(週休2日、祝日、夏季休暇3日、年末年始の休日5日)」のように、あらかじめ年間の休日としてカレンダーに組み込むケースでは、夏季休暇は休日に該当します。

ただし、従業員が個々に有給休暇を申請して夏休みにあてるケースや、企業が特別休暇として夏季休暇の制度を設けて労働義務がある日に休みを取るケースでは、休日ではなく休暇に分類されます。

就業規則への夏季休暇の記載が必要な理由

休日・休暇に関する事項は、労働基準法第89条で定められた就業規則の「絶対的必要記載事項」です。これは、企業が夏季休暇のような特別な休暇制度を設ける場合には、その内容を就業規則に明記する義務があることを意味します。

もし制度があるにもかかわらず就業規則に記載しない場合、労働基準法違反に問われる可能性があります。

労使トラブルを未然に防ぐ役割

夏季休暇に関するトラブルで多いのが、取得の対象者、日数、期間、賃金の有無などを巡る認識の相違です。たとえば、パートタイマーは対象なのか、基準日に在籍していない従業員は取得できるのか、といった問題です。

これらの事項を就業規則に具体的に定めておくことで、従業員は自身の権利と義務を明確に理解でき、会社側も一貫性のある対応が可能となります。就業規則は、労使双方にとっての公平なルールブックであり、無用な憶測や誤解を防ぐための役割を果たします。

記載なしの状態が続いた場合のリスク

就業規則に夏季休暇の規定がない場合でも、長年にわたり慣習として休暇が与えられていると、それが労働契約の内容になっていると判断されることがあります(労使慣行)。この場合、企業が業績悪化などを理由に一方的に夏季休暇を廃止しようとすると、労働条件の不利益変更と見なされ、訴訟などのトラブルに発展するリスクがあります。

就業規則で定める夏季休暇の主な運用パターン

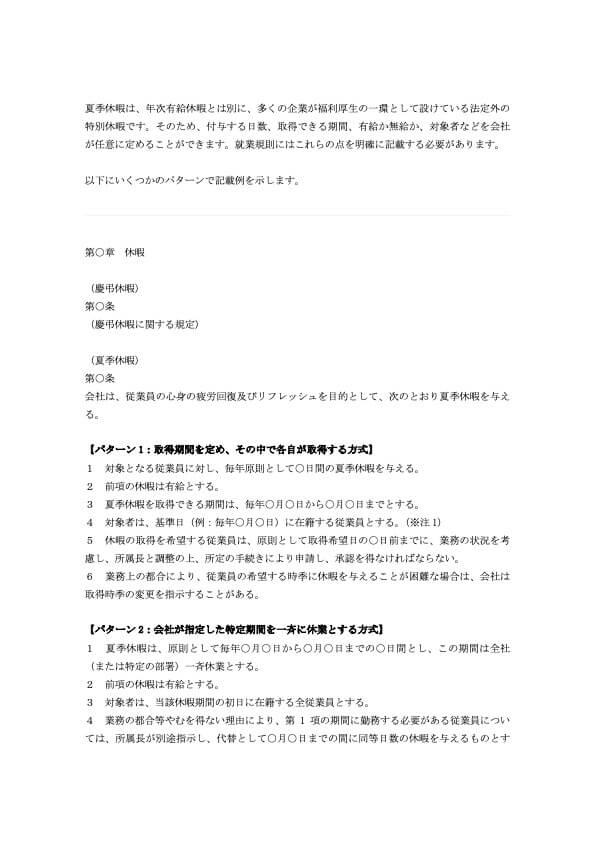

夏季休暇の運用方法は、企業の業種や事業形態によってさまざまです。ここでは代表的な運用パターンを解説します。自社のスタイルに合った方式を選択し、就業規則に規定しましょう。

パターン1. 期間を指定して交代で取得させる方式

サービス業や営業部門など、事業所を完全に停止させることが難しい場合に適した方式です。従業員が指定された期間内で、それぞれ希望する日に休暇を取得します。この方式では、対象者、取得可能な期間と日数、申請手続きや業務繁忙時の時季変更権について定めておくことが重要です。

パターン2. 会社が指定した特定日を一斉休業とする方式

製造業や官公庁の取引が多い企業などでよく見られる、お盆の時期などに会社全体で一斉に休業する方式です。従業員全員が同じ日に休むため、管理が容易です。この方式では、具体的な休業日、対象者、そして業務上やむを得ず出勤した場合の代替休暇の付与について規定します。

パターン3. 会社の通知によって取得方法を決定する柔軟な方式

毎年、事業の状況に応じて柔軟に休暇の取得方法を決定したい場合に有効な方式です。就業規則では大枠のみを定め、具体的な運用は毎年の通知によって周知します。就業規則には、休暇日数、有給・無給の別、そして具体的な運用は別途通知する旨と、対象者の基準日を明記します。

パターン4. 年次有給休暇の計画的付与を利用する場合

夏季休暇という特別な休暇を設けず、年次有給休暇の計画的付与制度を活用して、夏期に一斉の休みを設ける方式です。労使協定の締結が必要ですが、有給休暇の取得率向上にも繋がります。就業規則には、労使協定に基づき計画的付与を行う旨を規定します。

就業規則における夏季休暇の記載例

就業規則には、夏季休暇だけでなく、慶弔休暇やその他の休日・休暇についても網羅的かつ法的に正しく規定する必要があります。

マネーフォワード クラウドでは、本記事で解説した夏季休暇の条文例を含む、実務ですぐに使える就業規則全体のテンプレートをご用意しています。自社の就業規則作成・見直しの第一歩として、ぜひ下記よりダウンロードしてご活用ください。

就業規則の夏季休暇制度を設計・運用する上での注意点

就業規則のひな形をカスタマイズする際には、特に以下の点に注意してください。これらのポイントを曖昧にすると、思わぬ労使トラブルに発展する可能性があります。

パートタイム・有期雇用労働者への適用

同一労働同一賃金の原則に基づき、正社員に夏季休暇を与える場合、パートタイムや有期雇用の労働者にも、正社員との均等・均衡を考慮した取り扱いが求められます。休暇を与えない場合は、その理由を合理的に説明できなければなりません。誰が対象となるのかを具体的に定めておく必要があります。

休暇中の賃金の取り扱い(有給か無給か)

法定外休暇である夏季休暇を有給とするか無給とするかは、企業の自由に委ねられていますが、就業規則には「有給とする」または「無給とする」と明確に記載してください。マネーフォワード クラウドのテンプレートでは、無給とすると休暇制度の実効性が損なわれる恐れがあるため、有給の取り扱いをしています。

月給制の従業員で、夏季休暇を休日として取り扱う場合は、この問題は生じません。しかし、法定外休暇として夏季休暇制度を無給扱いで設ける場合、日給月給制や時給制の従業員は、夏季休暇を取得することにより賃金が減少することがあります。賃金支払いを巡る紛争の原因となりますので、有給とするのが望ましいでしょう。

取得できなかった場合の繰り越しや買い取り

業務多忙などの理由で、指定された期間内に夏季休暇を取得できなかった従業員への対応も、あらかじめ定めておくべきです。

原則として、法定外休暇である夏季休暇には、翌年度への繰り越しや買い取りの義務はありません。トラブルを避けるため、繰り越しを認めない旨を規定しておくことが一般的です。

入社・退職時の取り扱い

年の途中で入社した従業員や、夏季休暇の取得期間中に退職を予定している従業員への対応も明確にしておきましょう。例えば、休暇の付与対象者を「基準日(例:7月1日)に在籍する従業員とする」といった形で、在籍要件を明確に規定するのが有効です。

就業規則に明確で公平な夏季休暇のルールを定めましょう

夏季休暇は、法律上の義務ではないからこそ、企業の姿勢が問われる制度です。就業規則に明確で公平なルールを定めることは、法令遵守やトラブル防止に留まらず、従業員の信頼と満足度を高め、ひいては企業の持続的な成長に繋がる取り組みと言えます。

本記事でご紹介した運用パターンや注意点を参考に、ぜひ自社の実情に合った、そして従業員が心からリフレッシュできる夏季休暇制度の構築・見直しを進めてください。制度設計に迷われた際は、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

算定基礎届に残業代は含まれる?注意点と含まれる賃金について解説

算定基礎届は従業員の標準報酬月額を決定する重要な手続きで、残業代も反映されます。残業代の処理が不適切な場合、社会保険料や税金に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。 本記事では、算定基礎届における残業代の取り扱いや注意点を解説します。…

詳しくみるパートタイマーの就業規則|作成義務や労働条件、もらってない場合の対応まで解説

「パートで働いているけれど、就業規則って何だろう?」「正社員と同じルールが適用されるの?」このように考えているパートタイマーの方は多いのではないでしょうか。しかし、就業規則はパートタイマーにとっても、労働時間、有給休暇、賃金、さらには退職と…

詳しくみる育休の取得率はどれくらい?男性の取得率が低い理由や制度を解説

育児休業(育休)は、子どもを育てる全ての労働者が取得できる大切な権利です。しかし、女性の取得率が8割を超える一方で、男性の取得率はまだまだ低いのが現状です。「本当は育休を取りたいけど、職場に言い出しにくい」「収入面が不安」といった理由で、取…

詳しくみる特定理由離職者の給付日数は?延長できる条件や受給までの流れも解説

特定理由離職者に該当するのは、雇止めにより離職した人、やむを得ない事情で自己都合退職した人です。 実際に失業保険に申し込もうと考えている人の中には「特定理由離職者の給付日数が知りたい」「手当を受給するまでの流れを知りたい」などと考えている人…

詳しくみるテレワークにおける在宅勤務の問題点・課題とは?対策も紹介

テレワークの普及により、多くの企業が在宅勤務を導入しました。 しかし、「コミュニケーションが不足しがち」「業務の進捗が見えにくい」「セキュリティリスクが高まる」など、現状では新たな課題も浮き彫りになっています。 在宅勤務で生じる問題を解決し…

詳しくみる統合失調症の従業員に退職勧奨できる?進め方やリスク・注意点を解説

従業員に退職をお願いする退職勧奨は、事業の縮小にともなう人員整理など、さまざまなシーンで実施が検討されます。なかには、統合失調症を抱える従業員に退職勧奨しようと考えている人もいるのではないでしょうか。 本記事では、統合失調症の従業員への退職…

詳しくみる