- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則における変形休日制の記載例|1ヶ月単位・1年単位のポイントなどを解説

企業の成長と従業員の働きがい、その両立を目指す上で休日のあり方は非常に重要です。特に、業務の繁閑に合わせて柔軟な働き方を可能にする変形休日制は、多くの企業にとって有効な制度といえるでしょう。しかし、その導入や運用には労働基準法の規定が関わるため、正しく理解せずに進めてしまうと、予期せぬ労務トラブルに発展しかねません。

本記事では、変形休日制の基本的な考え方から、就業規則への具体的な記載例、導入・運用における注意点までわかりやすく解説します。具体的な記載例は、以下よりダウンロードしてご活用ください。

目次

変形休日制とは

変形休日制とは、一定期間(たとえば1ヶ月や1年)を平均して、週の休日が法定通り(週1日または4週4日)確保されていれば、特定の週や日に休日が集中したり、少なくしたりすることを認める制度です。これにより、企業は業務の繁閑に合わせてメリハリのある休日設定が可能となり、従業員にとっても連続休暇が取得しやすくなるなどのメリットがあります。

変形休日制は、通常「変形労働時間制」と併せて導入されます。

変形休日制の種類

変形休日制には、以下のような種類があります。

- 1ヶ月単位の変形労働時間制と併用される休日

1ヶ月以内の期間を平均し、週1回以上の休日が確保されるように設定します。 この制度を運用する上で起算日を就業規則等で明確に定めることが、制度の透明性を高め、トラブル防止にもつながります。 - 1年単位の変形労働時間制と併用される休日

1年以内の期間を平均し、週1回以上の休日が確保されるように設定します。 対象期間が長いため、季節的な繁閑のある事業などでより柔軟な休日設定が可能です。

これらの制度を導入するには、労働基準法で定められた要件を満たし、就業規則への記載と、場合によっては労使協定の締結・届出が必要です。

労働基準法における変形休日制の取り扱い

労働基準法では、休日について「毎週少くとも一回」または「4週間を通じ4日以上」与えなければならないと定めています(労働基準法第35条)。これが法定休日です。

変形休日制は、この法定休日の例外的な運用を可能にする制度であり、導入するためには適切な手続きと要件が求められます。具体的には、1ヶ月単位または1年単位の変形労働時間制を採用する場合、対象期間、起算日、労働日数、総労働時間、休日の特定方法などを就業規則等に明確に定める必要があります。 適切な手続きや就業規則への記載を欠いたまま変形休日制を運用した場合、その制度自体が無効と判断される可能性があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

就業規則に変形休日制の記載が必要な理由

就業規則は、その事業場で働く上でのルールを定めたものであり、労働条件や服務規律などが記載されます。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています(労働基準法第89条)。

変形休日制を導入するということは、従業員の休日の与え方、つまり労働条件を変更することになります。そのため、以下の理由から就業規則への記載が不可欠です。

- 労働条件の明確化

従業員が自身の休日がどのように決まるのかを正確に理解できるようにする。 - 労使間のトラブル防止

休日の設定方法や考え方について共通認識を持ち、紛争を未然に防ぐ。 - 法令遵守

労働基準法が求める手続きを遵守し、制度を有効に運用する。

就業規則に具体的に記載することで、制度の透明性が高まり、従業員の理解と協力を得やすくなります。

就業規則に変形休日制の記載がない場合のリスク

就業規則に変形休日制に関する適切な記載がない、あるいは内容に不備がある場合、以下のようなリスクがあります。

- 制度の無効化

変形休日制が法的に認められず、原則通りの休日付与(毎週1日または4週4日)が求められる可能性があります。 - 法定休日の不明確化

就業規則に法定休日の特定方法について記載がない、または曖昧な場合、法定休日が確保されていないと判断されることもあります。 - 割増賃金の未払いリスク

変形休日制が無効とされた場合、本来休日とすべき日に労働させたとして、休日労働の割増賃金(35%以上)や時間外労働の割増賃金(25%以上)の支払い義務が発生する可能性があります。 - 労働基準監督署からの是正勧告・罰則

法律に違反した運用が発覚した場合、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、罰則が科されたりする可能性があります。 - 信頼関係の悪化や労務紛争の発生

「いつ休めるのか分からない」といった従業員の不満が募り、モチベーションの低下や離職、さらには未払い残業代請求などの労務紛争に発展するリスクも高まります。

これらのリスクを回避するためにも、就業規則への正確な記載はリスクマネジメントの観点からも重要です。

就業規則の変形休日制の記載例とポイント

変形休日制を就業規則に定める際には、法律で定められた事項を漏れなく記載し、かつ、自社の状況に合わせてわかりやすく規定することが重要です。曖昧な表現はトラブルの原因となるため、慎重に条文を作成しましょう。

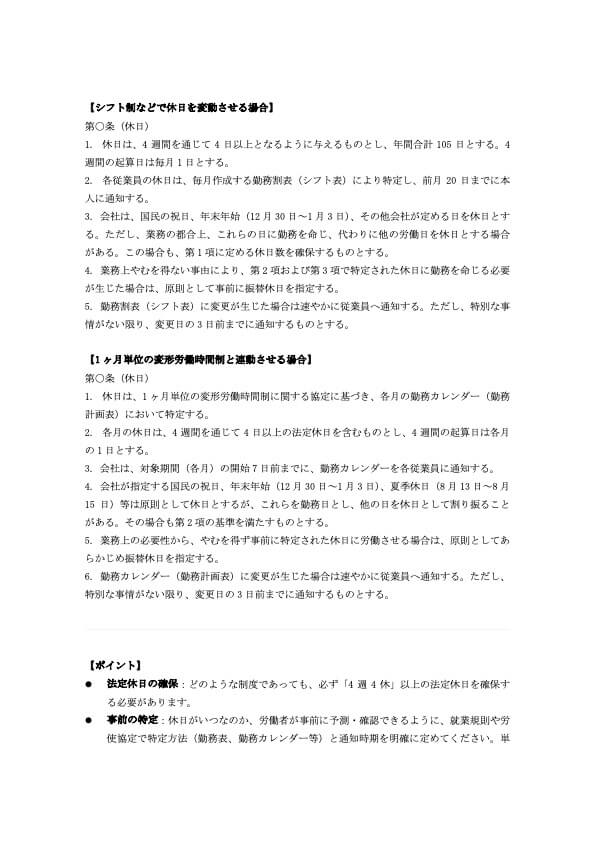

マネーフォワード クラウドでは、シフト制や1ヶ月単位の変形労働時間制など、様々なケースに対応した記載例を無料で提供しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。

1ヶ月単位の変形労働時間制の記載ポイント

1ヶ月単位の変形労働時間制における休日については、以下の点を明記します。

- 変形期間の起算日

いつから1ヶ月をカウントするのかを明確にします。 - 休日の日数

変形期間を通じて1週間に1日以上、または4週間に4日以上の法定休日が確保されるように定めます。 - 休日の特定方法

シフト表(勤務割表)などで具体的に特定し、その作成・通知時期を定めます。

1年単位の変形労働時間制の記載ポイント

1年単位の変形労働時間制については、以下の点を明記します。

- 対象期間と起算日

1年以内のどの期間を対象とするかと、その開始日を定めます。 - 年間の休日総数

対象期間中の総休日日数を示します。 - 休日の特定方法

年間カレンダーを作成し、それに基づいて各月の勤務割表で特定する旨などを記載します。 事前の周知が重要です。

振替休日と代休の記載ポイント

休日の振替と代休は法的な扱いが異なりますので、注意が必要です。

- 振替休日

あらかじめ休日とされていた日を労働日に変更し、その代わりに他の労働日を休日とすることです。この場合、元の休日は労働日となるため、休日労働の割増賃金は発生しません(ただし、振替後の労働が法定労働時間を超えれば時間外割増が必要)。 - 代休

休日に労働させた後、その代償として事後的に他の労働日に休みを与えることです。この場合、休日労働に対する割増賃金の支払い義務はなくなりません。

就業規則には、これらの違いを理解した上で、原則として振替休日の手続きを定めることが望ましいです。

変形休日制の導入・運用のステップ

変形休日制(特に1ヶ月単位または1年単位の変形労働時間制と併用する場合)をスムーズに導入し適切に運用するためには、以下のステップが重要です。

ステップ1. 労使協定の締結と届出

1ヶ月単位の変形労働時間制では、就業規則その他これに準ずるものによる定め、または労使協定による定めが必要です。1年単位の変形労働時間制を導入する場合には、原則として変形休日制の労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

労使協定では、以下の事項などを定めます。

- 対象となる労働者の範囲

- 対象期間(変形期間)とその起算日

- 対象期間における労働日数と総労働時間

- 対象期間における各日・各週の労働時間

- 協定の有効期間

この労使協定は、労働者の過半数で構成される労働組合がある場合はその組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者との間で協定を締結します。 締結後、所定の様式で労働基準監督署長に届け出ます。この手続きを怠ると、制度が無効となる可能性があるため、確実に行いましょう。

ステップ2. 従業員への丁寧な説明と同意形成

新しい制度を導入する際には、従業員への十分な説明と、理解・納得を得ることが重要です。変形休日制は、従業員の働き方や生活リズムに直接影響を与えるため、一方的な導入は不信感や混乱を招きかねません。

説明会などを開催し、以下の点をわかりやすく伝えましょう。

- 制度導入の背景と目的

- 変形休日制の具体的な内容(変形期間、休日の設定方法、変形休日制における法定休日の考え方など)

- 従業員にとってのメリット・デメリット

- 就業規則の変更点

- 休日カレンダーの運用方法

質疑応答の時間を十分に設け、従業員の疑問や不安に真摯に答える姿勢が求められます。法律上、個別の同意書取得まで必須とされないケースもありますが、丁寧なコミュニケーションを心がけ、円滑な導入を目指しましょう。

ステップ3. 休日カレンダーの作成と周知・管理

変形休日制を運用する上で、休日カレンダー(勤務割表、シフト表など)の作成と適切な管理が不可欠です。特に1年単位の変形労働時間制では、対象期間開始前に年間の休日カレンダーを従業員に明示する必要があります。

休日カレンダーを作成する際は、以下の点に注意しましょう。

- 法定休日の確保

期間を通じて週1日、または4週4日以上の法定休日が確保されているかを確認します。 - 労働時間の上限

変形期間内の総労働時間が法定の総枠を超えないことと、1日・1週間の労働時間の上限(1年単位の場合など)を守るようにします。 - 特定の従業員への負担集中防止

休日や勤務シフトが特定の従業員に偏らないよう配慮します。 - 事前の通知

就業規則で定めた通知時期までに、従業員に周知します。 見やすい場所に掲示したり、社内イントラネットで共有したりするなど、徹底しましょう。

ステップ4. 休日労働が発生した場合の適切な対応

変形休日制を導入していても、業務の都合でやむを得ず休日に労働が発生することがあり、この場合の対応は重要です。

- 割増賃金の支払い

- 法定休日に労働させた場合

35%以上の割増賃金の支払いが必要です。 - 法定外休日に労働させた場合

その労働が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えなければ割増賃金は不要ですが、超えた場合は時間外労働として25%以上の割増賃金が必要です。

- 法定休日に労働させた場合

- 就業規則に規定

休日労働に関する規定(36協定の範囲、割増賃金率、振替休日の取得ルールなど)を就業規則に明確に定めておく必要があります。 - 事前の同意

休日労働を命じる場合は、原則として事前に従業員の同意を得ることが望ましいでしょう。 - 記録管理

休日労働の時間や内容を正確に記録・管理し、適切に賃金を支払うことは、コンプライアンス上重要です。

ステップ5. 定期的な見直しと改善

変形休日制は、一度導入すれば終わりではありません。社会情勢の変化、企業の事業内容や規模の変化、従業員からの意見などを踏まえ、定期的に見直しを行うことが重要です。

例えば、以下のような観点で見直しを検討します。

- 導入当初の想定と実際の運用状況に乖離はないか

- 業務の繁閑の波が変化し、現在の休日設定が実態に合わなくなっていないか

- 特定の部署や従業員に負担が集中していないか

- 従業員のライフスタイルの変化(育児・介護など)に対応できているか

- 従業員から制度改善に関する意見や要望は出ていないか

定期的に従業員アンケートを実施したり、労使で協議の場を設けたりして、制度の運用状況を評価し、必要に応じて見直しを行いましょう。 これにより制度の実効性が高まり、従業員満足度の向上にもつながります。

変形休日制の導入で、より働きやすい環境の実現へ

変形休日制は適切に導入・運用することで、業務効率化と従業員の多様な働き方を両立できる有効な制度です。しかし、その導入にあたっては、労働基準法をはじめとする関連法令を正しく理解し、就業規則への適切な記載、そして従業員への丁寧な説明と合意形成が不可欠です。

変形休日制の導入や就業規則の作成でお悩みの場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効な手段です。専門家のアドバイスを受けながら、法令を遵守し、かつ実態に即した制度を構築していくことをお勧めします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【チェック付】スメハラとは?どう伝える?職場の具体例や対策を解説

スメハラ(スメルハラスメント)は、体臭や香水、タバコなどの「臭い」が原因で他者に不快感を与えることを指します。 本人に悪意がなく、体質や文化の違いも絡むため対応が難しく、集中力低下…

詳しくみる就業規則への福利厚生の記載例|厚生労働省のモデルに準拠したテンプレートを無料配布

従業員のエンゲージメントを高め、魅力的な職場を築くために欠かせないのが「福利厚生」です。しかし、慶弔見舞金や住宅手当といった制度を導入する際「就業規則にどこまで書けばいいのか?」「…

詳しくみる労働基準法とは?実務で気をつけたいポイントをわかりやすく紹介

従業員を雇うなら、必ず「労働基準法」に従わなければなりません。正社員のみならず、従業員を雇用するときは広く労働基準法が適用されます。同法では労働に関するルールが細かく定められていま…

詳しくみる人員計画を策定するには?手順や注意すべきポイントを解説

企業の持続的な成長において、人員計画の策定は経営の根幹をなす重要なプロセスです。行き当たりばったりの採用や配置は、人件費の肥大化や生産性の低下を招きかねません。 この記事では、経営…

詳しくみる社員情報管理とは?目的や項目、メリット、システムの選定ポイントなどをわかりやすく解説

社員情報管理は、多くの企業が直面する重要な課題です。従業員の人数が増えるほど、個々の情報を効率的に管理し、正確に活用することが難しくなります。「社員情報管理とは具体的にどんな業務を…

詳しくみる労働条件通知書はいつまでに渡すべき?発行のタイミングや明示方法も紹介

基本的に労働条件通知書は、雇用契約を締結するときまでに渡すべきです。労働基準法でも、労働契約の締結に際して労働条件を明示しなければならないと規定されています。 ただ「具体的にはいつ…

詳しくみる

-e1762754602937.png)