- 更新日 : 2025年7月11日

無期転換ルールに対応した就業規則の記載例|キャリアアップ助成金への対応も解説

2013年4月1日に施行された改正労働契約法により、無期転換ルールが導入されました。無期転換ルールは、有期契約で働く労働者の雇用安定を図るための重要な制度です。企業はルールを正しく理解し、就業規則へ適切に反映させることで、労務トラブルを未然に防ぎ、働きやすい環境を整備し、良好な労使関係を築けます。

本記事では、無期転換に対応する就業規則のポイント、厚生労働省の情報、注意点などをわかりやすく解説します。具体的な記載例は、以下よりダウンロードしてご活用ください。

目次

無期転換ルールとは

無期転換ルールとは、同一の企業との間で締結された有期労働契約が、更新されて通算5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される制度です(労働契約法第18条)。このルールは、有期契約で働く方々の雇用の安定を目的としています。企業は、労働者からの適法な申込みを拒否することはできません。

無期転換ルールの対象となる労働者

原則として、契約期間に定めのある有期労働契約を締結しており、同一の企業での契約更新によりその期間が通算5年を超えた全労働者が対象です。雇用形態の名称は問いません。ただし、高度専門職や定年後継続雇用の高齢者には、一定条件下で無期転換申込権が発生しない特例があります。これらの特例適用には、適切な手続きと就業規則等への明記が求められます。

無期転換申込権が発生するタイミング

無期転換の申込みができる権利(無期転換申込権)は、以下の2つの条件を両方満たしたときに発生します。

- 有期労働契約の通算契約期間が5年を超えること(2013年4月1日以降に開始した有期労働契約からカウント)

- 契約の更新が1回以上されていること

例えば、契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間の契約期間中に無期転換申込権が発生します。労働者がこの期間内に無期転換の申込みをした場合、その有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約に転換されます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

無期転換ルールの就業規則への記載義務

法律上、無期転換ルールそのものを就業規則に直接的に記載する義務はありません。しかし、無期転換後の労働条件(賃金、職務内容、勤務地、退職金、賞与など)について、転換前の有期労働契約時と異なる定めをする場合には、その内容を就業規則に明記する必要があります。

もし、就業規則等に「別段の定め」がない場合は、無期転換後の労働条件(契約期間を除く)は、原則として直前の有期労働契約と同一の内容になると解釈されます(労働契約法第18条第1項後段)。

なお、2024年4月より労働条件明示のルールが変わり、有期雇用労働者の無期転換申込権が発生する5回目以降の契約更新のタイミングで、無期転換を申し込むことができること、及び無期転換後の労働条件を明示することが必要になりました。これは就業規則への規定の有無に関わらず実施しなければなりません。(労働基準法施行規則第5条)

- 従業員への制度周知と、将来の労働条件に関する予測可能性の向上(※無期転換後の労働条件が転換前と変わる場合には規定が必須)

- 企業として無期転換の方針を明確化でき、計画的な労務管理が円滑になる

- 従業員のエンゲージメントやモチベーション向上による生産性向上

- いわゆる多様な正社員制度(勤務地限定正社員、職務限定正社員など)や、その先の正社員転換制度への移行の受け皿としての整備

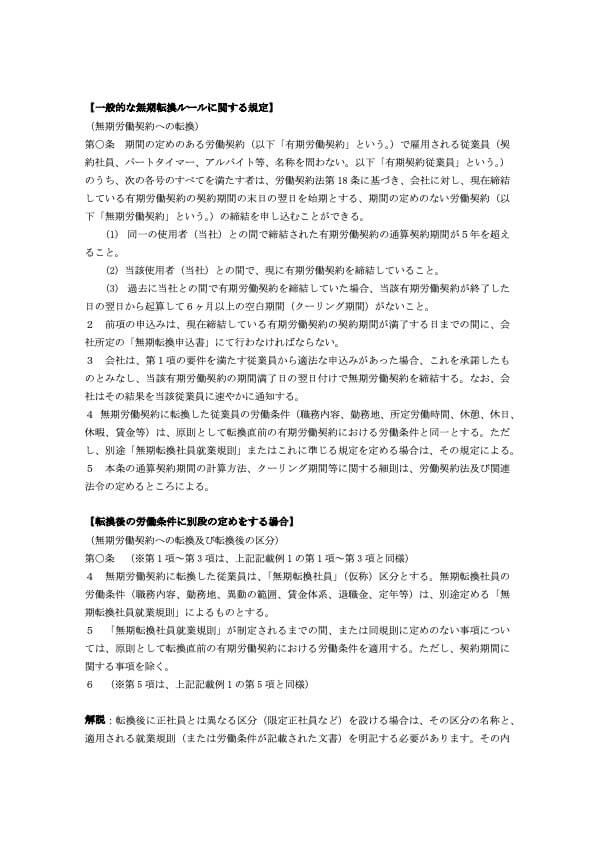

無期転換後の労働条件を就業規則で定める方法と記載例

無期転換後の労働条件は、労働協約、就業規則、または個別の労働契約によって「別段の定め」をすることができます。この定めがない限り、転換前の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)がそのまま引き継がれます(契約期間は無期になります)。

重要な注意点として、無期転換は自動的に正社員になることを意味するわけではありません。 無期契約になった後の労働条件(正社員とするか、あるいは職務や勤務地が限定された無期契約とするか等)は、この「別段の定め」によって決まります。企業によっては、無期転換制度とは別に正社員転換制度を設け、その条件や手続きを就業規則で定めることもあります。

職務内容や責任範囲、勤務地、賃金体系などを変更する場合は、この「別段の定め」として就業規則等に具体的に明記する必要があります。ただし、労働者にとって不利益な変更にならないよう、慎重な検討が不可欠です。

具体的な記載例は、以下のテンプレートをご参照ください。

賃金・職務・勤務地の設定

無期転換後の賃金や職務内容、勤務地などを変更する場合には、その合理性が問われます。単に「無期契約になったから」という理由だけで一方的に労働条件を不利益に変更することは困難です。

職務内容の変更に伴う処遇の見直しや、正社員とは異なる職務内容や責任範囲、勤務地などを限定したいわゆる「限定正社員制度(多様な正社員制度)」のような位置づけを検討することも有効です。

無期転換者への定年制の適用

無期転換した労働者に対して、就業規則で定年制を適用することは可能です。この場合、正社員と同一の定年年齢とすることも、異なる定年年齢とすることも、法的には許容されます。

ただし、無期転換後すぐに定年を迎えてしまうような年齢設定は、労働契約法に定める無期転換ルールの趣旨(雇用の安定)に反するものと判断される可能性があります。高年齢者雇用安定法との整合性も考慮し、適切な年齢設定と、定年後の継続雇用への配慮が求められます。

第二定年制度や定年後再雇用の検討

無期転換した労働者が定年に達した後、いわゆる第二定年を設けたり、嘱託社員として有期契約で再雇用したりする制度設計も考えられます。この際、有期雇用特別措置法に基づく継続雇用の特例(定年後引き続き雇用される有期雇用労働者について、一定の要件を満たせば無期転換申込権が発生しない)の適用可否も確認が必要です。この特例の適用には厳格な要件があり、適切な雇用管理に関する計画を立てた上で、都道府県労働局長による認定を受ける必要があります。 第二定年制度を設ける場合や、定年後再雇用を有期契約で行う場合、その労働条件(職務、賃金、勤務時間等)を就業規則や個別の雇用契約で明確に定める必要があります。

無期転換ルールに対応した就業規則の作成・変更のポイント

就業規則の作成や変更は、法的な手続きを伴う重要なプロセスです。特に「無期雇用転換 就業規則 厚生労働省」といったキーワードで検索される方が多いように、厚生労働省が提供する情報を参照し、適切な対応を心がけることが重要です。

労働条件の不利益変更を避ける

無期転換後の労働条件が、転換前の有期契約時よりも不利益になる場合、原則としてその変更について労働者との個別の合意が必要です。就業規則を変更することによって労働条件を不利益に変更する場合も、その変更が合理的であると認められない限り、労働者は拘束されません(労働契約法第10条)。安易な不利益変更は労使紛争の大きな原因となるため、社会保険労務士などの専門家への相談が賢明です。

意見聴取・届出・周知を徹底する

就業規則を作成・変更する際には、以下の手続きを遺漏なく行うことが法的に義務付けられています。これらは就業規則の有効性の前提となります。

- 意見聴取義務

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。 - 届出義務

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、作成・変更した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添付)。 - 周知義務

作成・変更した就業規則は、事業場の見やすい場所への掲示、備え付け、書面での交付、電子データでの共有など、労働者がいつでも確認できる方法で周知しなければなりません。

厚生労働省の「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則」の活用を活用する

厚生労働省は、「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」を公表しています。これらは、無期転換ルールの条文例だけでなく、勤務地限定正社員・職務限定正社員といった多様な正社員制度や、さらなるステップとしての正社員転換制度を設計する上での考え方や法的な留意点も詳細に解説されており、自社の就業規則を作成・見直しする際の非常に重要な指針となります。積極的に参照し、自社の実情に合わせてカスタマイズして活用しましょう。

参考:多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説|厚生労働省

無期転換とキャリアアップ助成金の就業規則への影響

有期契約労働者を無期雇用(障害者の場合のみ)や正社員(多様な正社員を含む)に転換した企業に対しては、「キャリアアップ助成金(正社員化コース、障害者正社員コース)」が支給される場合があります。これは、人件費負担の軽減に繋がり、経験豊富な人材の定着を促進するというメリットに加え、企業イメージの向上も期待できます。

キャリアアップ助成金の申請には、無期転換や正社員転換に関する規定が就業規則に適切に整備されていることが求められます。 例えば、無期転換制度や正社員転換制度の存在、転換手続き、転換後の労働条件、適用される賃金規程などが審査対象となり得ます。

特に「正社員化コース」の活用を検討する場合は、無期転換後の労働者をさらに正社員に転換する際の要件や労働条件等を就業規則に明記しておくことが重要です。

助成金の活用を視野に入れる場合は、申請要件を厚生労働省のウェブサイト等で必ず確認し、社会保険労務士などの専門家と連携して、要件を満たす就業規則の作成・変更を行うことが重要です。

無期転換を拒否できるケースと更新上限

労働契約法第18条により、要件を満たした労働者からの無期転換申込みがあった時点で、無期労働契約が成立します。企業側に拒否権はありません。「自社に無期転換制度はない」という主張は通用せず、申込権発生後の雇止めも原則無効です。適法な申込みには誠実に対応する必要があります。

有期労働契約に「更新は通算5年まで」といった更新上限を設けることは可能です。ただし、最初の契約締結時に労働契約書等で明示し、労働者に十分説明して合意を得る必要があります。契約途中での一方的な上限設定は不利益変更となり困難です。上限設定の妥当性も求められます。

無期転換ルールは就業規則への適切な反映が不可欠

無期転換ルールへの適切な対応と、それを踏まえた就業規則への反映は、法令遵守の観点からはもちろん、労使トラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して能力を発揮できる職場環境を整備し、ひいては企業の持続的な成長を実現するために不可欠です。

本記事で解説したポイントや、厚生労働省の「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」などを参考に、自社の状況に合わせた制度設計を進めてください。

就業規則の作成・変更は専門的な知識を要します。具体的な記載例は以下のダウンロード資料もご活用いただきつつ、必ず社会保険労務士等の専門家に相談し、法的に万全な体制で臨むことを強く推奨します。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

シンパシーとは?エンパシーとの違いやビジネスでの活用例

シンパシーとは、相手と同じ感情・気持ちになることを指す言葉で、よく「シンパシーを感じる」と用いられます。エンパシーもシンパシーと同じ意味の共感や共鳴を指す言葉ですが、シンパシーはネ…

詳しくみるパワハラの加害者への処分がなしになるケースは?処分の選択基準や、その他の措置について解説

事業主は、職場の秩序を維持し、労働者をパワハラ被害から守る義務があります。そのため、パワハラ行為に対しては就業規則に基づき懲戒処分を科す、就業規則の処分該当事由に該当しない場合でも…

詳しくみる【早見表】産休はいつからいつまで?期間の計算方法と必要な手続きをわかりやすく解説

産休は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産日の翌日から8週間まで取得可能です。 本記事では、産休期間の計算方法、双子の場合、予定日より早くまたは遅く出産した…

詳しくみる勤務時間がバラバラな場合は雇用契約書にどう記載する?書き方や注意点を解説

勤務時間や勤務日数が定まっていないシフト制のような働き方でも、雇用契約書には始業・終業時刻や休憩時間などを記載するのが望ましいです。 ただ「勤務時間がバラバラな場合はどのように記載…

詳しくみる【無料テンプレ付】社員旅行実施報告書とは?書き方や作成時のポイントを解説

社員への慰労や社員間の親睦を深めるために、社員旅行を実施する企業も少なくありません。また、社員旅行の後に幹事が報告書を作成する場合もあります。 当記事では、社員旅行後に作成する社員…

詳しくみるリフレーミングとは?意味や効果、メリットを具体例を用いて解説

リフレーミングとは、物事や状況の見方を別の視点から捉え直すという心理学の用語です。ネガティブな事象も視点を変えることで、前向きな気持ちになったり、コミュニケーションを円滑にしたりす…

詳しくみる

-e1762754602937.png)