- 更新日 : 2026年1月8日

有給休暇はいつから?日数や付与タイミング、前倒しの場合、給与計算まとめ【有給休暇の申請書・管理帳テンプレート付き】

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に付与される、「有給で休める(取得しても賃金が減額されない)休暇」のことです。付与のタイミングは労働基準法において定められていますが、労働者の不利益にならない範囲で前倒しでの付与も認められています。

年次有給休暇の付与日数は勤続期間や所定労働日数によって異なりますが、フルタイム勤務であれば雇い入れの日から6ヶ月後に、10労働日が付与されます。勤続年数が長くなるほど日数が増え、最大日数は20日です。

この記事では、年次有給休暇がいつ付与されるのか、また付与日数や付与条件についてわかりやすく紹介します。

目次

そもそも有給休暇とはどんな制度?

年次有給休暇は、労働基準法で定めた要件を満たした場合、所定の日数の付与を義務付けている有給(給与が支払われる)の休暇です。有給休暇が付与されるために、労働者の申請や会社の許可は必要ありません。法定の条件を満たせば自動的に付与されます。

年次有給休暇は、「年休」「有休」「有給」「有給休暇」とも呼ばれますが、どれも「年次有給休暇」を省略した言葉で、意味に違いはありません。

なお、「有休」「有給」については、「有休」は有給休暇の略で、「有給」は有給休暇の略と合わせ”給料があること”といった意味もあります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

有給休暇管理の基本ルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

年次有給休暇管理帳(ワード)

従業員の年次有給休暇の管理は、適切に行えていますでしょうか。

本資料は、すぐにご利用いただけるWord形式の年次有給休暇管理帳です。ぜひダウンロードいただき、従業員の適切な休暇管理にご活用ください。

休日・休暇の基本ルール

休日・休暇の管理は労務管理の中でも重要な業務です。本資料では、法令に準拠した基本のルールをはじめ、よくあるトラブルと対処法について紹介します。

休日・休暇管理に関する就業規則のチェックリスト付き。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

有給休暇はいつから使える?付与日数とタイミング

有給休暇の付与日数と付与のタイミングは、労働基準法により最低条件が定められています。会社によっては日数が多かったり、あるいは早いタイミングで付与されたりすることもありますが、まずは法令で定められた基準について整理してみましょう。

有給休暇の付与日数

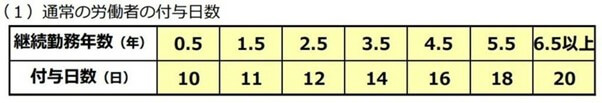

有給休暇の付与日数は、勤務期間によって定められています。

引用:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

雇入れの日から勤続年数6ヶ月が経過した権利発生日(基準日)に10日が付与されます。その後、勤続年数が継続していくにつれて、法律で定められた日数が付与される仕組みです。

なお短期間勤務の場合は、1週間の勤務日数や勤務時間によって有給休暇の付与日数が異なります。詳細は後述します。

有給休暇がもらえる条件

労働基準法第39条では、次の2点を年次有給休暇の付与要件としています。

| 有給休暇がもらえる条件 |

|---|

|

この条件を満たした場合、自動的に有給休暇が付与されます。労働者からの申請や、会社からの許可は必要ありません。

継続勤務とは、労働者の入社日から起算した在籍期間です。

試用期間や、アルバイトやパートであった期間、定年退職後に嘱託社員として再雇用された場合の退職前の期間も通算されます。

派遣社員は派遣元会社に雇用されているため、もし派遣先が6ヶ月未満で変更になったとしても派遣元での雇用が継続していれば有給の付与対象です。ただし派遣社員から直接雇用になった場合は、勤務期間はいったんリセットされ、それまでに付与された有給休暇の権利は消滅します。次に付与されるためには、基本的には直接雇用後の会社で半年間の継続勤務が必要になるので注意しましょう。

また出勤率は、入社後の6ヶ月、その後は1年ごとの出勤率で判定します。全労働日とは、有給休暇の付与条件を判定する期間(算定期間)の総暦日数から就業規則その他により定めた所定休日を除いた日数のことです。

以下表の「全労働日から除く日」と「出勤日として取扱われる日」も押さえておきましょう。

| 全労働日から除く日 |

|---|

|

| 出勤日として取扱われる日 |

|---|

|

有給休暇は時間単位でももらえる

年次有給休暇は1日単位だけでなく、時間単位での取得も可能です。ただし年5日が上限で、あらかじめ以下の要件を満たす必要があります。

| 時間単位で付与できる要件 |

|---|

|

労使協定とは、特定の労働条件などを使用者と労働者の間で締結する協定です。この労使協定は所轄の労働基準監督署への届け出は必要ありません。

これらの要件を満たすことで、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能です。通院、子どもの学校行事への参加、家族の介護など、労働者の都合により年次有給休暇を柔軟に取得できるようになります。

前倒しで有給休暇を付与する場合

労働基準法で定められた付与タイミングは最低基準であるため、労働者の不利益にならなければ別のタイミングでの付与が認められています。よくあるケースとして、以下の2パターンがあります。

- 入社直後など前倒しでの付与

- 一斉付与

これらの付与について、具体的な日数の計算を含めて解説します。

有給休暇が前倒しで付与される場合

入社日に初回の年次有給休暇を付与する会社もあります。また、それ以外の条件を定めて年次有給休暇を前倒しで付与することも可能です。

労働基準法で定められた年次有給休暇の初回付与日は入社日から半年後ですが、それより早い時期に有給休暇を付与することは労働者にとっては不利益にはなりません。

注意が必要なのは、前倒しで付与した場合、次回以降の付与日と算定期間も前倒しになるということです。たとえば、4月1日入社で、入社時点で5日付与される場合は以下のようになります。

| 勤務期間 | 0ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |

|---|---|---|---|

| 付与日 | 4月1日 | 10月1日 | 翌年4月1日 |

| 前倒し | 5日 | 5日 | 11日 |

入社時点で5日を付与された場合、入社6ヶ月経過後までに残りの5日が付与されます。そして次の付与日は、通常であれば入社から1年6ヶ月後ですが、前倒しにした場合は最初の付与日の1年後(入社から1年後)になります。

有給休暇の基準日を揃えたい場合

人によって入社日は異なるため、当然付与日(基準日)は異なります。

しかし従業員が多いと管理が煩雑になるため、労働者が不利益にならないのであれば、時期を決めて一斉に付与すること(斉一的付与)もできます。

たとえば初回は入社から半年後に付与し、2回目以降は全員4月1日に付与する場合は、以下のような取り扱いが可能です。

| 入社日 | 初回付与日(日数) | 2回目付与日(日数) | |

|---|---|---|---|

| Aさん | 4月1日 | 10月1日(10日) | 翌4月1日(11日) |

| Bさん | 5月1日 | 11月1日(10日) | 翌4月1日(11日) |

| Cさん | 11月1日 | 翌4月1日(10日) | 翌々4月1日(11日) |

斉一的付与で注意が必要なことは、初回付与日が入社から半年以上あとにならないようにすることです。

上記で5月1日に入社したBさんの場合、4月1日の付与のみとすると入社から半年以上空いてしまうため法定の基準よりも不利益となります。

そのため初回付与日のみ入社日に合わせて対応したり、一斉付与日を年2回としたりするなどの対策が必要です。

パート・アルバイトの有給休暇の付与日数・付与タイミング

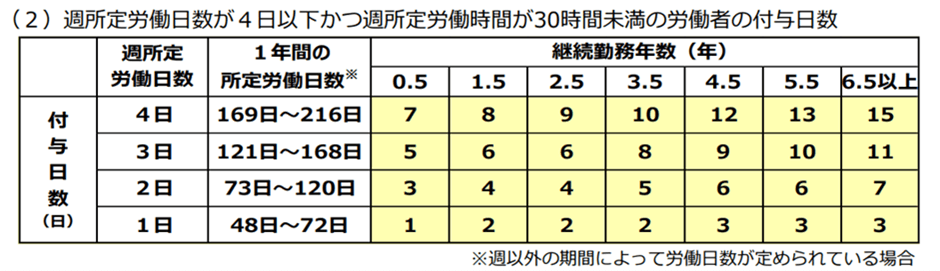

年次有給休暇は、フルタイムの正社員だけでなく、短時間労働者であるパート・アルバイトにも付与されます。条件はフルタイムの労働者と同じで、6ヶ月間の継続勤務と、8割以上の出勤率の2つです。

双方の要件を満たせば有給休暇は自動的に付与されますが、付与日数は勤務時間や勤務日数が少ないほど少なくなります。これを「比例付与」といいます。

以下のいずれの条件も満たした労働者が、比例付与の対象です。

- 1週間の所定労働時間が30時間未満

- 週の所定労働日数が4日以下、あるいは年間所定労働日数が216日以下

引用:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省

労働時間が週20時間未満のパートは有給休暇を取得できる?

労働時間が週20時間未満でも、上記の条件を満たせば年次有給休暇を取得できます。

たとえば、週所定労働日数が2日で、6ヶ月間継続勤務し、8割以上の出勤率であれば、働き始めてから半年で3日間の年次有給休暇が付与されます。

年次有給休暇申請書の無料テンプレート・ひな形

年次有給休暇申請書とは、労働者が年次有給休暇を取得する際に、事前に会社に提出する書類です。この書類には、取得したい有給休暇の日数や日付、理由などが記載されます。

マネーフォワードクラウドでは、今すぐ実務で使用できる、年次有給休暇申請書のテンプレート(エクセル・ワード)を無料でダウンロードいただけます。

有給休暇の時季指定義務とは

有給休暇の時季指定義務とは、会社が労働者の有給休暇の取得時季を指定し、有給休暇を取得させる義務です。

労働者には年次有給休暇をいつ取得するかを自身で決める「時季指定権」と呼ばれる権利があります。しかし労働者が取得をためらったり、会社側や上司の無理解によって取得が拒否されたりして、有給休暇の取得が進んでいないというケースもありました。

この状態を打破し、有給休暇取得率の向上のために始められた施策が、有給休暇の時季指定義務です。

時季指定義務の対象と日数

2019年4月の改正によって、年次有給休暇の消化率を向上させるために使用者が時季を指定して計画的に年次有給休暇を取得させることになりました。

| 対象となる労働者 | 年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者 |

|---|---|

| 時季指定の義務がある日数 | 5日 |

| 指定期間 | 付与から1年以内 |

もし労働者がすでに5日以上の有給休暇を取得していれば、会社側からの時季指定は不要です。また計画的付与を含めて5日以上を取得している場合も、時季指定は必要ありません。

時季指定に当たっては、労働者の意見を聞かなければなりません。さらに、できる限り労働者の希望に沿った時季に年次有給休暇が取得できるように本人の意見を尊重するように努めなければならないとしています。

参考:年次有給休暇の時季指定義務|厚生労働省

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

前倒しで付与された有給休暇の時季指定義務

有給休暇を前倒しで付与されている場合は、付与日数が10日に到達した時点から1年以内に時季指定が必要です。ただしこの場合も、労働者が自ら時季指定を行って、有給休暇を5日以上取得している場合は、会社からの時季指定は必要ありません。

有給休暇の繰越や消滅時効

年次有給休暇の消滅時効は2年です(労働基準法115条)。時効は年次有給休暇が付与された日から起算されるため、有給休暇を消化しない場合、基準日から2年で権利は消滅します。

たとえば入社して6ヶ月経過後に10日間の年次有給休暇が付与された場合、時効消滅の期限は付与日(基準日)から2年後です。

そのうち取得しなかった日数は翌年度に繰り越されますが、そのまま取得しなかった場合は基準日から2年後(入社から2年6ヶ月後)に時効消滅します。

新規に付与された分と繰越分の両方を有している場合にどちらを優先させるべきかは労働基準法には定めはありません。しかし2年の時効があるため、消滅時効が先に到来する繰越分から取得させるのが一般的です。ただし、就業規則に別の定めがあればその規定に従うことになります。

有給休暇の上限・最大保有日数

年次有給休暇の付与日数の上限は、勤務期間が6年6ヶ月を超えて以降で最大20日間です。

このうち5日間は、労働者が自ら時季を指定するか、もしくは会社が時季指定を行うなどして1年以内に取得しなければなりません。

そのため、翌年に繰越できるのは15日です。

年次有給休暇の消滅時効は2年であるため、新たに発生する20日と合算して最大保有日数は35日になります。

ただし、単純に考えれば、7年6ヶ月で最大40日まで有給の保有が可能ですので、そちらについては以下記事をご参考ください。(実際は、消化義務との関係上、難しくなっています。)

有給休暇の給与金額の計算方法

有給休暇を取得した日の賃金の計算方法は、主に以下の3つに分かれます。

| ①平均賃金をもとに計算 |

|---|

| 平均賃金とは、直近3ヶ月間に支払った総賃金を総日数(休日含む)で割った額のことです。 |

| ②通常賃金をもとに計算 |

|---|

| 通常賃金とは、通常通り働いた場合の賃金で計算する方法です。 月給制ならば「月給÷その月の所定労働日数」週給制ならば「週給÷その週の所定労働日数」日給制ならば「日給」をそのまま適用します。 |

| ③標準報酬月額をもとに計算 |

|---|

| 従業員は健康保険や厚生年金の保険料を企業と折半して納めていますが、その金額は、毎年4~6月の報酬をもとに決められています。 具体的には、報酬額を32の等級(年金の場合。健康保険は50等級)に区分し、保険料を決めているのです。ここで決められる報酬額を「標準報酬月額」といいます。この標準報酬月額を日割り計算する方法です。 |

どの方法で計算をするかは、あらかじめ就業規則などに定めておかなければなりません。

年次有給休暇の買い上げはできる?

年次有給休暇が有給の休暇であるため、消化しない場合には会社がその分の給与を支払って買い上げる(買い取り)ことができないか、という考え方があります。

しかし年次有給休暇の趣旨は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資する」ということですから、金銭で買い上げることは原則として認められていません。(一部例外を除き違法)

ただし、下記のような場合には買い上げが認められる場合があります。

| 買い上げが認められる例外ケース |

|---|

|

詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

有給休暇を取得できなかった場合の罰則

有給休暇を取得できなかった場合でも労働者側には罰則はありませんが、会社(使用者)側には罰則があります。

労働者に有給休暇を付与しなかったり、取得を認めなかったりなどした場合は法令違反となり、罰則が適用される可能性があります。

| 罰則が適用される可能性のあるケース |

|---|

|

たとえば、従業員に年5日の年次有給休暇を取得させることができなかった場合、労働基準法第39条7項に反したとして、罰則として30万円以下の罰金が適用される可能性があります。

詳しくは下記の記事もご参考ください。

年次有給休暇管理簿とは

年次有給休暇管理簿は、労働者の年次有給休暇の取得状況を把握するための帳簿です。

年次有給休暇を10日以上付与される労働者を対象に、年次有給休暇管理簿を作成しなければなりません。

作成方法は自由ですが、付与日・日数・取得時季の3項目は必ず記入する必要があります。

有給休暇の取得率は?

企業の有給休暇の取得率は、

で求めます。

令和5年就労条件総合調査の概況によれば、2022年の1年間に会社が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く)において、年次有給休暇の取得率は62.1%と、昭和59年以降で過去最高となりました。

その一方で、4割程度の人が有給休暇の取得にためらいを感じているという調査結果もあります。ためらいを感じる理由として「周囲に迷惑がかかると感じるから」「後で多忙になるから」などが挙げられました。

参考:令和5年度「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

有給休暇の取得率を向上させるメリット

企業が有給休暇の取得率を向上させるメリットとして、以下の項目が挙げられます。

| 有給休暇の取得率を向上させるメリット |

|---|

|

有給休暇は計画的に利用しよう

年次有給休暇は、心身の疲れを回復するためや用事を済ませるために取得して、ゆとりを持って生活し、日常の仕事に励むための制度です。

「有給休暇を取得しやすい空気」を作っていくことで、過度な配慮がなくなり、お互いに働きやすい環境づくりにつながっていきます。また会社側にもワーク・ライフ・バランスの意識が浸透しつつあり、有給休暇の取得を促す制度が施行されてきました。計画的に取得し、仕事も生活も充実させましょう。

▶ マネーフォワード クラウド勤怠を使えば有給管理簿を効率化できます。詳しくはこちらをクリック

よくある質問

年次有給休暇が付与されるタイミングはいつですか?

年次有給休暇は、原則として雇入れの日から6ヵ月経過し、出勤率が8割以上である労働者に付与されます。その後は付与日から1年経過するごとに出勤率8割以上を満たせば決められた日数が付与されます。詳しくはこちらをご覧ください。

年次有給休暇に関する注意点はありますか?

年次有給休暇には消滅時効があります。付与日から2年経過すると消滅してしまいます。また、1年で年次有給休暇を10日以上付与された労働者は、1年のうちに5日間は年次有給休暇を取得する義務があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

有給休暇の関連記事

新着記事

「サービス残業 当たり前」の職場の実態とは?違法性・経営リスクから適切な対処法まで徹底解説

Pointサービス残業が「当たり前」とされる職場とは何か? サービス残業は慣習ではなく明確な違法行為で、企業リスクが極めて高い。 無賃金残業は労基法違反 未払い賃金は最大3年遡及 …

詳しくみる雇用保険は週20時間未満なのに加入できるのか?例外ケースと誤加入の原因を徹底解説

Point雇用保険「20時間未満なのに加入」とは何か? 雇用保険は原則週20時間以上だが、契約内容や例外制度で加入する。 判断基準は所定労働時間 契約変更・手続き漏れに注意 65歳…

詳しくみるジョブ型人事とは?日本企業が導入するメリットと成功への手順を解説

Pointジョブ型人事とは? ジョブ型人事とは、職務を基準に人事を行う制度です。 職務定義書で役割を明確化 成果と職務価値で評価 即戦力確保に強み Q&A Q. 日本企業でも導入で…

詳しくみる【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?人事・経営者が備えるべきコスト増と労務対策

Point年金3号廃止とは? 年金3号廃止とは、扶養配偶者の保険料免除制度見直しの議論です。 2026年に106万円要件撤廃 2027年以降、企業規模要件縮小 企業負担と実務対応が…

詳しくみるザイアンス効果(単純接触効果)とは?ビジネスでの信頼構築と売上向上につなげる活用法

Pointザイアンス効果とは? ザイアンス効果とは、接触回数で好意が高まる心理現象です。 短時間でも頻度が重要 初期は中立以上の印象が前提 過剰接触は逆効果 Q&A Q. なぜ売上…

詳しくみる職業訓練に合格するためのジョブ・カードの書き方とは?採用担当者の視点を踏まえた作成手順を徹底解説

Pointジョブカードとは? ジョブカードは、訓練選考と再就職成功を左右します。 訓練動機と就職目的を明確化 経験は行動と成果で記載 面談を意識した記述が重要 Q&A Q.…

詳しくみる

-e1761054979433.png)