- 更新日 : 2025年1月22日

労働条件通知書を電子化する際の要件や注意点を解説

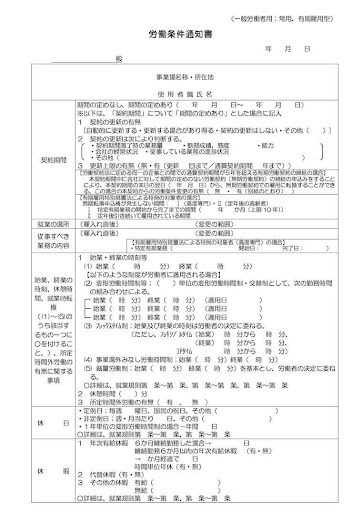

使用者には、労働者と労働契約を締結する際に給与等の労働条件を明示する義務があります(労働基準法15条1項)。労働条件通知書とは、労働条件を明示するために用いられる書面です。平成31年4月1日から、一定の要件のもと労働条件通知書を電子化して交付することが可能になりました。今回は、労働条件通知書の電子化や電子帳簿保存法・労働基準法施行規則について説明します。

目次

労働条件通知書は電子化できる

労働条件通知書は、企業が従業員を雇用するにあたって、必ず発行しなければならない書類です。現在では、労働条件通知書を電子化することもできます。ここでは、労働条件通知書の概要や労働条件通知書と雇用契約書の違いなどについて解説します。

労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、使用者である企業が従業員を採用する際に交付すべき書類のことです。労働基準法第15条第1項に基づいて交付されます。

労働条件通知書には、給与や勤務時間、就業場所、業務内容などの労働条件が記載してあります。令和6年4月1日以降、新たに追加された記載事項もあるため注意しましょう。

労働条件通知書に記載すべき内容は、次のとおりです。

【すべての労働者に対して】

- 労働契約の期間

- 労働契約を更新する場合の基準

- 就業場所および従事すべき業務

- 始業および終業時刻(所定労働時間)

- 残業(所定労働時間超えの労働の有無)

- 休憩時間、休暇、休日

- 賃金の計算方法、支払方法、締日、支払時期

- 昇給に関する事項

- 退職や解雇に関する事項

【有期雇用・短時間の労働者に対して】

上記に加えて、

- 昇給、賞与の有無

- 退職手当の有無

- 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する相談窓口

令和6年4月以降、上記に加えて記載が必要な項目は、次のとおりです。

【すべての労働者に対して】

- 就業場所および従事すべき業務の変更範囲

【有期雇用・短時間の労働者に対して】

- 更新上限の有無および内容

- 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込めることや無期転換後の労働条件を通知すること

無期転換とは同一使用者間で締結された有期労働契約が通算5年を超える場合、労働者が無期労働契約の転換の申し込みをすることで、有期労働契約終了日翌日から無期労働契約へ転換できることを指します。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書と雇用契約書の違いは、法的な作成義務があるかどうかです。雇用契約書は企業と労働者間で労働契約についての内容に合意したことを表す書面で、法的な作成義務がありません。

いっぽう労働条件通知書も雇用契約書と同様に労働条件が記載された書類ですが、法的に書面として労働者に交付する必要があります。

また、労働条件通知書と雇用契約書は兼ねることも可能です。その場合は、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として交付します。

労働条件通知書の書面交付義務とは

前述したように、労働条件通知書は労働基準法第15条で規定されている内容に基づいて交付義務があります。

【労働基準法第15条】

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない

さらに、労働条件を明示する方法に関しては労働基準法施行規則第5条第4項で、「原則として書面を交付しなければならない」とされており、これが労働条件通知書の書面交付義務に当たります。

また、「書面での交付」が明記された施行規則は、昭和22年の制定から改正されていませんでした。しかし、その間もIT化が進み書面としては法的効力のない雇用契約書はメールやFAXなどで取り交わすケースが増えていき、いびつな状態が長く続いていました。

そこで、平成31年に労働条件の明示方法に「電子手段での交付」が加わり、労働条件通知書の電子化が可能になったというわけです。

参考:e-Gov 労働基準法

労働条件通知書を電子メールなどで交付可能に

労働条件通知書は労働基準法施行規則の改正によって平成31年4月から、一定の要件を満たすことでの電子化が認められ、電子媒体で交付できるようになりました。電子媒体には、メール、FAX、メッセージアプリやSNSが含まれます。

紙媒体で発行する場合は、プリントアウトする手間や郵送代などがかかりますが、電子化により、それらのコスト削減が期待できます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。

社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

人事・労務テンプレート集28種類! ‐採用・入社・退職編‐

人事・労務の業務で日常的に使用する、採用・入社・退職に関わる書類のテンプレートを28種類ご用意しました。

Word/Excelの2つのファイル形式でダウンロードできますので、自社で使いやすい形にカスタマイズしてご活用ください。

入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル

従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。

本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!

入社手続きはオンラインで完結できる!

入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?

入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。

厚生労働省による労働条件通知書を電子化するための要件

厚生労働省による労働条件通知書を電子化するための要件について解説します。主な要件は次の2つです。

- 労働者の同意を得ること

- 労働者が労働条件通知書をプリントアウトできること

それぞれ詳しく見ていきましょう。

労働者の同意を得ること

労働条件通知書を電子化し、メールやSNS等で交付するためには、労働者側が電子媒体での交付を希望していることが要件です。労働者が電子化を拒否or明示的に希望していない場合は、原則どおり書面で交付しなければなりません。また、労働者の意向を無視して電子メールなどで労働条件通知書を送ると労働基準関係法令違反となるため注意しましょう。

労働者の希望(意思表示)が要件となるため、労働者が労働条件通知書の電子化を希望したことを客観的に証明できるよう、労働者とのやり取りを記録として保管しておくことが望ましいです。

労働者が労働条件通知書をプリントアウトできること

電子交付を行う場合には、労働者が労働条件通知書をプリントアウトできることも要件です。そのため、労働者が出力できるツールや添付ファイルで送信する必要があります。

通知手段としてSNSのメッセージ機能も利用可能ですが、これらは印刷を前提として設計されていません。そのため、メッセージとして送信するのではなく、データをPDF化して送るなどの工夫が必要です。

また、特定のデバイスでしか閲覧できない、一定期間でデータが閲覧できなくなる通信サービスなどの利用は出力要件を満たさないため、あらかじめ注意しましょう。

労働条件通知書を電子化するメリット

次に、労働条件通知書を電子化するメリットをご紹介します。主なメリットは、次の3点です。

- 業務の効率化

- 印鑑が不要になる

- コストの削減

それぞれ詳しく見ていきましょう。

業務の効率化

労働条件通知書を電子化するメリットとして、業務の効率化が挙げられます。

労働条件通知書の交付は労働者を雇い入れるたびに必要です。従業員数の多い大企業や、労働者の有期雇用比率が高い派遣会社では、従業員の管理にかかる業務負担は重くのしかかります。

労働条件通知書を電子化すれば、印刷や封入、発送といった業務をカットできるため、業務負担を軽減でき他の業務へリソースを割けるようになるでしょう。

また、郵送には時間がかかりますが、電子化しメールやSNS等で発信すれば直ちに労働者に労働条件を提示可能です。それにより、労働契約締結までのスピードも格段に向上します。

印鑑が不要になる

労働条件通知書を電子化することで、印鑑が不要になります。押印自体は地味な作業ですが、手間のかかる作業です。大企業になればその工数も計り知れません。この手間を省ける点は大きなメリットといえるでしょう。

コストの削減

労働条件通知書を電子化することでコスト削減につながります。紙代や郵送代にかかるコストを削減できるだけでなく、電子化によりペーパーレス化が実現できるため、保管スペースに要するコストも削減可能です。

労働条件通知書は、労働契約締結後一定期間にわたり保管しておく義務があります。紙で保管する場合、保管のためのファイルや倉庫等が必要ですが、電子化しておけばデータとして保管できるため、これらのコストを丸ごとカットできます。

労働条件通知書を電子化する際のデメリット・注意点

労働条件通知書を電子化するに当たりデメリットや注意すべき点もあります。しっかりとルールを把握しておかないと、労働関係法令に違反してしまうリスクがあるため、注意点を確認しておきましょう。

労働条件通知書の中身が変わるわけではない

労働条件通知書を電子化した場合でも、記載内容自体に変更点がないことを理解しておきましょう。電子化は、あくまで労働者に対する交付の方法にすぎません。通知書には上記の事項(労働契約の期間や賃金等)の記載が必要です。

電子化によって、労働条件通知書の内容を簡素化できるわけではないため注意しましょう。

電子帳簿保存法に対応しているか確認する

電子帳簿保存法上、保存が義務付けられるのは「国税関係帳簿書類」「国税関係書類」「取引関係書類」に関するデータです。労働条件通知書は、これらのうち「電子取引」に該当するため、保管義務は7年間です。

労働条件通知書は、労働基準法によって5年間の保管義務があります。従業員情報の管理やトラブルが発生した場合の証拠として残すためにも、いずれにせよ労働条件通知書のデータは電子帳簿保存法上の規定も満たす7年以上保管するようにしましょう。

電子帳簿保存法に対応するための保管方法としては、以下の3つが挙げられます。

① 電子帳簿保存(電子的に作成したデータをそのまま保存)

② スキャナ保存(紙で受領・作成した書類をPDFデータで保存)

③ 電子取引データ保存(電子的に授受した取引情報をデータで保存)

労働条件通知書の場合、自社作成の労働条件通知書を①or②で保管し、労働者からの受領した希望や労働契約締結の同意を② or ③で保管することになります。

労働基準法施行規則に対応しているか確認する

労働基準法施行規則に対応しているかどうかも注意したいポイントです。労働条件通知書を電子化して交付する場合は、労働者の同意確認をしっかりと行って、労働者が確認したことを把握する必要があります。労働者が確認していない場合は、労働条件を通知したことにならず、使用者としての義務を果たせていないとの解釈が成り立つおそれがあります。

迷惑メールフォルダに入っていたりSNS上の保管期限が経過していたりすると、労働者は労働条件通知書を確認できないおそれがあるため、通知を受け取ったことを確認するようにしましょう。

対処方法としては、労働者から労働契約の締結に同意する旨の返答をメールやSNS等で送信してもらうことが有効です。その際は、受領した確認を記録として保管しておくこともあわせて行いましょう。

雇入通知書_労働条件通知書のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

雇入通知書_労働条件通知書(エクセル)の無料テンプレート・ひな形

雇入通知書_労働条件通知書(ワード)の無料テンプレート・ひな形

雇入通知書_労働条件通知書(エクセル)のテンプレート

雇入通知書_労働条件通知書(エクセル)のテンプレートを無料で提供しています。ぜひご自由にダウンロードして活用ください。

労働条件通知書の電子化により身近なところからDXを

労働条件通知書の電子化により、業務の効率化やコスト削減を実現できます。特に、従業員数の多い企業や従業員の入れ替わりが激しい企業にとって、導入のメリットは非常に大きいといえるでしょう。電子化の要件やルールを守り、身近なところからDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めてはいかがでしょうか。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【テンプレート付】再雇用契約書とは?作り方や手続き業務を解説!

日本では少子高齢化が急速に進展し、人口が減少しています。その中で政府は経済・社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を発揮できるように、就業機会の確保を進めてきま…

詳しくみるリファレンスチェックとは?質問内容や実施の流れ、拒否された時の注意点など解説

中途採用における「リファレンスチェック」とは、応募者の実績や人柄を前職関係者に確認する調査です。採用ミスマッチを防ぐ有効な手段として導入が広がっています。 本記事では、リファレンス…

詳しくみるてんかんのある従業員に退職勧奨はできる?認められるケースも紹介

てんかんのある従業員がいる職場では、業務や安全面への影響について考える必要があります。そのため、てんかんによる発作を懸念する経営者の中には、当事者への退職勧奨の実施を検討している人…

詳しくみるファシリ―テーターとは?司会との違いや役割・必要なスキルを解説

ファシリテーターとは、会議や研修などを円滑に進める役割を担う人のことです。この記事ではファシリテーターの定義を司会などとの違いに着目して説明し、ファシリテーターが注目される背景、フ…

詳しくみるワーカーズコープ(労働者協同組合)とは?組織の詳細や仕組みを解説!

ワーカーズコープ(労働者協同組合)は、その地域で働く人たちそれぞれが出資して組合員となり、組合員が意見して事業を進めながら、その事業に従事し、協同労働を行う働き方のことです。 ワー…

詳しくみる会社都合での解雇とは?種類や他の離職理由との違い、企業の注意点、手続きの流れなど徹底解説

人事労務担当者にとって、会社都合による解雇は、法的な制約が非常に厳しく慎重な対応が求められるテーマの一つです。本記事では、会社都合解雇の基本的な定義から、自己都合退職との明確な違い…

詳しくみる