- 更新日 : 2025年9月22日

就業規則の副業規定の記載例・サンプル|作成・変更時のポイントや注意点も解説

働き方の多様化が進む現代において、副業は企業・従業員双方にとって無視できないテーマです。従業員のスキル向上や収入増、企業のイノベーション創出といったメリットが期待される一方、無秩序な副業は労務管理の複雑化や情報漏洩リスクを招きかねません。だからこそ、企業が主体的にルールを定め、就業規則で明確化することが不可欠です。

この記事では、副業に関する就業規則の記載例をもとに、作成ポイントや注意点を解説します。具体的な記載例は、以下よりダウンロードしてご活用ください。

目次

就業規則の副業規定の重要性

政府の働き方改革推進を背景に、副業・兼業を容認する企業は増加傾向にあります。厚生労働省のガイドラインも企業の対応を後押ししており、副業は従業員のキャリア自律や企業の競争力強化に繋がる選択肢として注目されています。企業にとっては、従業員の新たなスキル獲得による業務への還元、従業員にとっては収入増や自己実現の機会といったメリットが考えられます。適切なルールのもとで副業を推進することは、双方にとって有益と言えるでしょう。

副業を容認する場合でも、企業として一定の秩序を保つためには就業規則によるルール整備が不可欠です。本業への支障、企業の機密情報漏洩、競業避止義務違反、従業員の健康管理といった懸念事項に対し、あらかじめ具体的な指針を示すことで、無用なトラブルを未然に防ぎ、企業と従業員の双方にとって透明性の高い環境を構築できます。就業規則に明記することで、企業としての姿勢を明確にし、従業員に対する予測可能性を高められます。

労働基準法における就業規則の位置づけ

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する企業に対し、就業規則の作成と届出を義務付けています。就業規則は、労働条件や服務規律などを定めるもので、労働契約の内容を具体化する重要な役割を担います。副業に関するルールは、従業員の服務規律や労働時間管理に深く関わるため、就業規則 副業 項目として定めるべき重要なものの一つです。適切な手続きを経て作成・変更された就業規則は、企業と従業員双方を拘束します。

副業を原則自由とする考え方

日本の裁判所は、労働者が勤務時間外の時間をどのように利用するかは基本的に労働者の自由であるとの立場を取っています。そのため、企業が従業員の副業を全面的に禁止することは、原則として認められません。ただし、本業への支障、秘密漏洩、競業避止、企業の信用失墜といった具体的な不利益が生じる、またはその恐れが高い場合には、合理的な範囲で副業を制限または禁止することが許容されると考えられています。

厚生労働省による「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、企業に副業容認の方向での検討と、その際の具体的なルール整備を促しています。このガイドラインでは、副業を制限できるケースの例示や、労働時間管理・健康管理のあり方、届出制や許可制の導入の有効性などが示されています。法的拘束力はありませんが、就業規則を作成・見直す上で非常に重要な指針となるため、内容を十分に理解しておくことが求められます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

就業規則の副業規定の記載方法

副業に関する就業規則の定め方は一つではありません。企業の規模や業種、文化、そして副業に対する考え方によって、最適な形は異なります。ここでは代表的なパターンと、それぞれ規定に盛り込むべき項目について解説します。

パターン1.副業を原則許可制とする場合

従業員に副業を申請させ、企業が内容を審査し許可する方式です。企業が副業内容を事前に把握し、リスクをコントロールしやすいメリットがあります。許可基準(本業への支障、情報漏洩、競業避止など)、申請・承認プロセスを明確に定めることが重要です。承認後も、問題が生じた場合に許可を取り消せる旨を記載することも検討しましょう。

パターン2.副業を届出制とする場合

従業員に副業開始前に届け出させる方式です。許可制より従業員の自律性を尊重しつつ、企業は副業を把握できます。届出内容(副業先、業務内容、時間など)を定め、企業が問題ありと判断した場合に禁止・制限できる例外規定を設けることが一般的です。

パターン3.副業に一定の制限を設ける場合

副業を原則容認しつつ、特定の副業(競業、長時間労働を招くものなど)や一定の条件下でのみ制限する方式です。制限する副業の種類とその理由を明確にすることが、従業員の理解を得る上で重要です。届出制と組み合わせ、企業が状況を把握できるようにすることが望ましいでしょう。

パターン4.副業を禁止する場合

裁判例の傾向から、副業を一律・全面的に禁止する規定は、その合理性を立証できない限り無効と判断されるリスクが高いです。企業の事業特性上、情報漏洩リスクが極めて高い職種など、限定的な場合にのみ検討されるべきであり、導入には極めて慎重な判断と専門家への相談が不可欠です。安易な全面禁止は避けるべきでしょう。

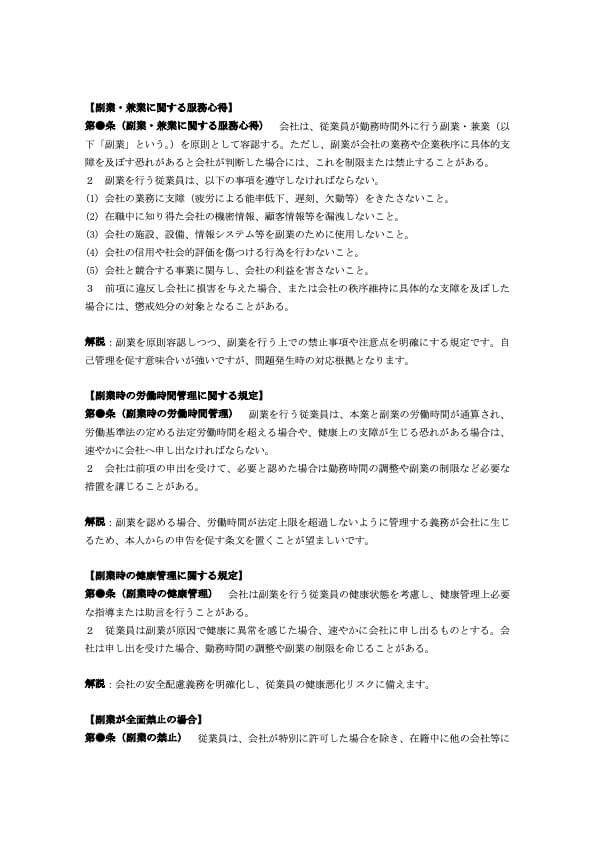

就業規則の副業規定の記載例・サンプル

マネーフォワード クラウドでは、副業を「原則容認・服務心得を規定」「許可制」「届出制」「原則禁止(限定的)」とする場合の就業規則の具体的な記載例や、副業時の労働時間管理・健康管理、虚偽申告に関する規定例などをまとめたサンプルを提供しています。

自社の状況に合わせて条文を検討・修正する際の参考資料としてご活用ください。

就業規則の副業規定の記載ポイント

就業規則に副業規定を設ける際には、単に許可や禁止を定めるだけでなく、副業を円滑に運用し、企業と従業員双方のリスクを管理するための具体的なポイントを押さえることが重要です。

副業中の労働時間管理に関する規定

副業を行う従業員の総労働時間が過度にならないよう、企業には健康配慮義務があります。従業員からの自己申告を基本としつつ、本業と副業の労働時間を通算して管理する必要性を認識させ、法定労働時間を超える可能性がある場合や健康への支障が懸念される場合は会社へ申し出るよう促す規定が有効です。

安全配慮義務・健康確保に関する規定

企業は副業を行う従業員の健康状態にも配慮する義務があります。就業規則には、会社が健康管理上必要な指導や助言を行うこと、従業員が副業により健康に異常を感じた場合の申告義務、そして状況に応じて会社が副業の制限や中止を命じられることなどを明記し、企業の安全配慮義務を明確化します。

秘密保持義務・競業避止義務に関する規定

副業に伴う情報漏洩や利益相反のリスクに備え、秘密保持義務と競業避止義務に関する規定を明確に定めることが極めて重要です。在職中はもちろん、退職後の秘密保持義務についても言及することが望ましいでしょう。また、競業にあたる副業を制限する場合には、その範囲の合理性が問われるため注意が必要です。副業の許可・届出の際に、これらの義務に違反しないかを確認するプロセスを設けることも有効です。

懲戒処分に関する規定

就業規則に定めた副業ルールに違反した場合の措置として、懲戒処分に関する規定が必要です。無許可・無届での副業、虚偽申告、本業への支障、情報漏洩など、懲戒処分の対象となる具体的な違反行為を列挙し、処分の種類(けん責、減給、出勤停止、懲戒解雇など)と結びつけることが重要です。

就業規則の副業規定を作成・変更するときの注意点

副業規定を新たに設けたり変更したりする際には、法的手続きの遵守と従業員の理解が不可欠です。ここでは、実務上の注意点と円滑に進めるためのポイントを解説します。これらの点を押さえ、トラブルのない制度導入・運用を目指しましょう。

従業員への丁寧な説明と意見聴取の重要性

就業規則の作成・変更、特に副業のように関心の高い事項については、従業員への丁寧な説明が不可欠です。なぜ規定を設けるのか、どのような内容か、従業員にどんな影響があるのかを説明会などで伝え、質疑応答の機会を設けるべきです。また、労働基準法に基づき、労働者の過半数代表からの意見聴取も必須の手続きです。これを怠ると就業規則の効力が問題となる可能性もあるため、真摯な対応が求められます。

不利益変更に該当する場合の手続き

既存の就業規則よりも労働者に不利な内容に変更する場合(例:副業自由から許可制へ)、それは「不利益変更」に該当する可能性があります。この場合、原則として個別の労働者の同意が必要です。ただし、変更に合理性があり、周知徹底などの適切な手続きを踏めば、就業規則の変更による労働条件の変更が認められることもあります。不利益変更の判断や手続きは専門知識を要するため、必ず社会保険労務士や弁護士に相談しましょう。

副業申請・届出フォーマットの準備

副業を許可制や届出制にする場合、従業員が使用する申請書や届出書のフォーマットを準備します。これには、副業先の名称・業務内容・就業時間・期間、本業への影響の有無、秘密保持や競業避止の確認など、企業が把握すべき情報を盛り込みます。統一されたフォーマットを用いることで、情報の収集・管理が効率化され、公平な判断にも繋がります。このフォーマットも、ダウンロード資料に含めることを検討すると良いでしょう。

副業に関する相談窓口の設置

副業に関する疑問や不安に対応するため、人事部などに相談窓口を設けることが望ましいです。従業員が気軽に相談できる環境を作ることで、無用な誤解やルール違反を防ぐ効果が期待できます。窓口担当者は、就業規則の内容だけでなく、関連法令やガイドラインについても知識を深めておく必要があります。また、プライバシーに配慮した対応を徹底することも重要です。

定期的な見直し

副業を取り巻く社会情勢、法改正、企業の事業内容は常に変化します。一度作成した副業規定が永続的に最適とは限りません。少なくとも年に一度など定期的に内容を見直し、従業員の副業実態や運用上の課題を踏まえて改定していくことが重要です。見直しの際は、再度従業員の意見を聞く機会を設けるなど、柔軟な対応を心がけることで、より実効性の高い制度運用が可能になります。

誓約書テンプレートの活用

副業を許可する際、就業規則の規定に加えて、個別に誓約書を取り交わすことも有効な手段です。特に、秘密保持義務や競業避止義務、本業への誠実な専念義務などを再確認させる内容を盛り込みます。誓約書は、従業員の意識を高めるとともに、万が一トラブルが発生した際の企業の対応を補強する材料にもなります。企業によっては、副業の誓約書のテンプレートを準備し、活用すると良いでしょう。

就業規則の副業規定に関してよくある質問

最後に、就業規則の副業規定に関してよくある質問とその回答をまとめました。

就業規則の副業禁止は違法になる?

就業規則で副業を「一律に禁止する」こと自体が直ちに違法となるわけではありません。しかし、その禁止規定が合理的な理由なく労働者の職業選択の自由を過度に制約する場合、公序良俗に反し無効と判断される可能性が高くなります。裁判例では、企業が副業を制限できるのは、本業への支障、秘密漏洩、競業、信用失墜など具体的な不利益が生じる場合に限られる傾向にあります。したがって、単に「禁止」と定めるだけでなく、その必要性や合理性が問われます。

就業規則の副業規定はどこに書いてある?

副業に関する規定は、一般的には「服務規律」の章に盛り込まれることが多いです。企業の服務に関する基本的なルールの一つとして位置づけられるためです。また、企業によっては、副業の重要性や規定のボリュームを考慮し、「第〇章 副業・兼業」のように独立した章を設けて詳細に定めるケースも見られます。厚生労働省のモデル就業規則の目次では、「第14章 副業・兼業」として独立した章立てが確認できます。

就業規則に副業規定が書いてないとどうなる?

就業規則に副業に関する記載が一切ない場合、従業員は原則として自由に副業ができると解釈されます。しかし、企業は服務規律や誠実義務といった一般的な労働契約上の義務に基づき、本業に具体的な支障が生じる場合や企業秩序を著しく乱す場合には、一定の指導や制限を行う余地があります。ただし、明確な規定がない以上、トラブル発生時の対応は難しくなりがちです。そのため、副業に関する企業のスタンスを明確にするためにも、就業規則への規定が推奨されます。

適切な副業規定で、企業と従業員双方にメリットのある環境を

副業・兼業は、企業と従業員の双方に多くのメリットをもたらす可能性がありますが、そのためには適切なルール設定と運用が不可欠です。就業規則に明確な副業規定を設けることは、トラブルを未然に防ぎ、安心して副業に取り組める環境、そして企業が秩序を維持しながら成長できる基盤を作ることにつながります。

就業規則の作成・変更、特に副業規定のように比較的新しく、法的解釈が複雑になり得る分野については、社会保険労務士や弁護士といった専門家への相談を強く推奨します。専門家のアドバイスは、法的なリスクを回避し、自社の実情に即した最適な規定を作成する上で非常に有効です。これにより、将来的な労務トラブルの予防にも繋がります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

外国人雇用に人数制限はある?特定技能の受け入れ上限や雇用時の注意点を解説

外国人労働者の雇用を考えている企業は、受け入れ人数に制限はあるのか気になる方も多いでしょう。 原則として外国人労働者の雇用に人数制限はありません。しかし、特定技能や技能実習制度にお…

詳しくみる労働者代表とは?選出方法や任期、注意点についても徹底解説

労働者代表とは、企業内で労働者を代表し、意見をまとめる役割がある人物です。選出方法や任期は法律で定められていないものの、適切な選出が求められます。選出や任期の設定にあたっては、ルー…

詳しくみる役員社宅とは?利用するメリット・デメリット〜節税のポイントを解説

企業が提供する役員社宅は、主に経営層や幹部社員が住むための住宅で、業務の円滑な遂行や生活支援を目的として提供されるものです。 本記事では、役員社宅のメリットや導入の際のデメリット、…

詳しくみるサテライトオフィスとは?メリット・デメリットや利点を解説

テレワークやリモートワークなど、出社を要しない新しい働き方もすっかり定着しています。そのような中で注目されているのが、「サテライトオフィス」です。 当記事では、サテライトオフィスに…

詳しくみる就業規則の施行日の書き方は?附則の記載例をテンプレート付きでわかりやすく解説

会社のルールブックである就業規則。新しく作成したり、法改正に合わせて変更(改定)したりした際、「この規則はいつから適用になるのか」を明確に示す施行日の記載は、労務管理上重要です。し…

詳しくみる非財務情報とは?開示すべき理由や具体例をわかりやすく解説

企業が持続的に成長するためには、「非財務情報」の開示が欠かせません。環境対策や人的資本、知的財産など、数値では表しにくい要素が投資判断や企業評価に大きく影響するためです。 本記事で…

詳しくみる

-e1762754602937.png)