- 更新日 : 2025年12月24日

シフト制勤務の就業規則の記載例|休日・勤務時間・休憩時間のポイントも解説

多様な働き方やビジネスニーズに対応するため、シフト制を導入する企業が増加しています。しかし、その複雑さから就業規則の整備に悩む担当者も少なくありません。

この記事では、シフト制勤務に関する就業規則の重要ポイントを、休日設定、勤務時間の規定方法、休憩時間の扱いを中心に、具体的な記載例を交えながらわかりやすく解説します。すぐに使える就業規則の記載例もご用意しましたので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

シフト制勤務の就業規則が必要な理由

シフト制勤務とは、労働契約締結時には労働日や労働時間を確定させず、1週間や1ヶ月などの一定期間ごとに作成した勤務シフトにより、従業員が日によって異なる時間帯や曜日に勤務する制度です。企業にとっては業務の繁閑に応じた柔軟な人員配置を可能にし、従業員にとっては多様な働き方を選択できるメリットがあります。

しかし、この柔軟性には労務管理の複雑さが伴います。企業の都合により従業員が希望する労働日数が確保されなかったり、従業員の希望以上の労働日数が設定されたりすることがあれば、シフト制勤務が労使トラブルの原因になることもあります。就業規則にシフト制の労働条件を明確に定めることは、企業と従業員双方の権利と義務を明らかにし、予測可能性と公平性を確保し、無用な紛争を未然に防ぐためにも重要です。

就業規則の絶対的必要記載事項とは

労働基準法では、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)が定められています。シフト制を導入する際には、特に以下の項目に関する明確な規定が必要です。

- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇

- 従業員を2組以上に分けて交替で就業させる場合(交替制)の就業時転換に関する事項

- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

これらの事項を具体的に定めることが、労使間のトラブルを未然に防ぐための基本となります。

就業規則にシフト制の記載がない・不備がある場合のリスク

就業規則にシフト制に関する適切な記載がない、または内容に不備があると、さまざまな労務リスクが生じる可能性があります。たとえば、始業・終業時刻が不明確な場合、正確な労働時間の把握が困難になり、結果として残業代の計算ミスや未払いが発生しやすくなります。 また、シフト変更のルールが曖昧だと従業員の間に不満や不公平感が生じ、最悪の場合、労働基準監督署の監督が入ったり、訴訟に発展したりする可能性があります。 これらのリスクは、企業の評判低下や経済的損失に直結する可能性があるため注意しなければなりません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

シフト制勤務の就業規則の書き方

シフト制を就業規則に定める際は、始業及び終業の時刻、賃金、休暇、休日など、多くの項目に気をつけて記載しなければなりません。ここでは、各項目で押さえるべき考え方を解説します。

総則・適用範囲

シフト制に関する規定が、正社員だけでなく、パートタイムの従業員や契約社員など、どの範囲の従業員に適用されるのかを明確にすることが重要です。対象者を具体的に記述することによって、解釈のズレによる後のトラブルを防止できます。 シフト制の基本的な定義もここで触れておくと、規則全体の理解の助けになります。

勤務の種類・始業終業時刻・休憩時間

早番、遅番、夜勤など、具体的な勤務パターンごとに始業時刻、終業時刻、休憩時間を明記します。就業時間が複数パターンある場合や、始業時間が日によってバラバラになる場合は、就業規則本文には基本的なパターンや時間帯の範囲を示し、具体的な各日の割り当てはシフト表で通知する旨を定めるのが一般的です。 どのパターンでも法定の休憩時間(労働時間が6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上)を確保できるようにします。

休日の設定と通知方法

法定休日(週1日または4週間に4日以上)をどのように確保し、従業員に通知するかのルールを明確にします。休日はシフト表によって事前に個人ごとに特定するのが一般的です。 休日出勤が発生した場合の振替休日の手続きや、法定休日と所定休日の区別についても言及しておくと、割増賃金の計算などで混乱を防げます。

シフトの作成・通知・変更手続き

シフトの作成方針、従業員への通知時期、通知方法を具体的に定めます。また、一度決定したシフトを会社都合または従業員都合で変更する場合の手続きも、トラブル防止のためには不可欠です。 特に希望シフト制の場合は、希望提出の期限や方法、希望が競合した場合の調整ルール、必ずしも希望通りにならない場合があることなどを明記することが重要です。

時間外・休日・深夜労働

法定労働時間を超える労働、法定休日の労働、深夜時間帯(22時〜翌5時)の労働については、法律で定められた割増率以上の割増賃金を支払わなければなりません。就業規則には、これらを命じる可能性があること、36協定に定めた範囲内で命じること、そして、割増賃金の計算方法と支払時期を明記する必要があります。 賃金規程で別途詳細を定める場合は、賃金規程に割増賃金の計算方法や支払時期などを記載します。

年次有給休暇

シフト制勤務者も年次有給休暇の取得が可能です。付与日数、休暇取得の申請手続き、会社が時季変更権を行使することができる旨の規定などを定めます。 特に重要なのは、年次有給休暇1日分の賃金を、その日に予定されているシフトの所定労働時間で計算するのか、あるいは平均賃金とするのかなどを明確にしておくことです。また、パートやアルバイトの従業員で、シフト制により週の所定労働日数が特定できない場合には、1年間の所定労働日数に応じた年次有給休暇の付与日数となることにも注意しましょう。

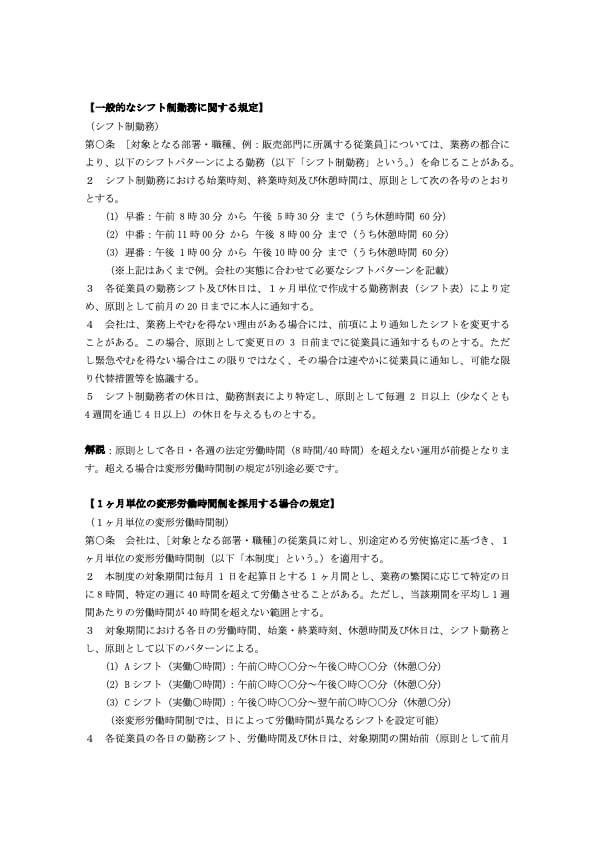

シフト制勤務の就業規則の記載例

マネーフォワード クラウドでは、より具体的に就業規則を作成・見直しいただけるよう、シフト制勤務の記載例を含む就業規則のテンプレートをご用意いたしました。

このテンプレートには、本記事で触れた各種勤務パターン、休日、休憩、シフト変更手続きなどの条文例に加え、変形労働時間制や労働条件通知書の記載例に関する参考情報も盛り込まれています。

自社の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

シフト制勤務の種類ごとの注意点

シフト制にはさまざまな形態があり、それぞれ運用上の注意点が異なります。

固定シフト制

勤務日や時間帯がある程度固定されているため、従業員は生活設計を立てやすいのが特徴です。ただし、業務都合で変更が必要になる場合も想定し、その際の変更手続きを就業規則に明記しておくことが重要です。

希望シフト制

従業員の希望を基にシフトを組みますが、希望の日の偏りや人手不足の調整が必要です。就業規則には、希望提出の期限や方法、調整ルール、希望通りにならない可能性を記載し、周知徹底することが不公平感を生まないために大切です。

交代制シフト(2交代・3交代など)

24時間稼働の工場や医療機関などで多く採用されています。特に夜勤を含む場合は従業員の健康管理に配慮し、連続勤務日数上限や勤務間インターバル制度の導入などを検討しましょう。

変形労働時間制を活用したシフト制

1ヶ月単位や1年単位の変形労働時間制は、業務の繁閑に合わせて労働時間を効率的に配分できますが、制度要件の厳格な遵守が必須です。就業規則には、対象期間、起算日、すべての労働日や労働日ごとの労働時間のパターン、各パターンの始業・終業時刻、休憩時間などを具体的に明記する必要があります。 記載が不十分な場合、制度自体が無効と判断され、未払い残業代が発生するリスクがあるため、細心の注意が必要です。

シフト制勤務の就業規則と雇用契約書の関連

就業規則は事業場全体の労働条件について定めるものであり、雇用契約書(労働条件通知書)は個々の従業員に適用される具体的な労働条件を明示するものです。

- 就業規則

シフト勤務の基本原則、勤務パターンの枠組み、休日の決定方法、シフト作成・通知ルールなどを定めます。 - 労働条件通知書(雇用契約書)

就業規則の定めに基づき、実際に適用される可能性のあるシフトパターンや、具体的な勤務日・時間帯の決定方法、休日などを記載します。 「就業規則の定めによる」または「詳細は別途シフト表にて示す」として、就業規則の該当ページや年間カレンダー、月間カレンダー、シフト表などを参照できるようにしておくことが重要です。

労働条件通知書に記載された内容と、実際の勤務実態が大きくかけ離れている場合、労働基準法違反や契約違反を問われるリスクがあります。 契約内容と運用実態を一致させることが重要です。

シフト制勤務を適切に運用し、企業と従業員の双方にメリットを

シフト制の適切な導入と運用は、企業の競争力維持と従業員の働きがい向上の両立に不可欠です。 そのためには、法的に有効で、かつ自社の実情に即した就業規則の整備が第一歩となります。この記事では、休日設定、複数の勤務時間や変動する始業時間への対応、休憩時間の扱いなど、シフト制特有の課題に対する就業規則記載の考え方と具体的な例文を中心に解説しました。

ただし、これらは一般的な指針であり、個々の企業の状況に応じた最適な解決策は専門的な判断を要します。就業規則の作成・変更、特に多様な勤務形態が絡むシフト制の導入は、法的な専門知識が求められる複雑な作業です。 提供されているテンプレートは雛形であり、そのまま使用して実態とかけ離れてしまうと、法的なリスクが生じる可能性も否定できません。

自社だけで判断に迷う場合や、より確実に法適合した就業規則を整備したい場合は、経験豊富な社会保険労務士にご相談ください。専門家に相談すれば、貴社の業種や規模、実態に合わせた最適なアドバイスを提供してもらえます。将来の労務トラブル防止に役立つでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

退職は何日前に伝える?2週間前でもよい?ルールや円満退職のコツを解説

退職を考えたとき、退職の意思をいつ伝えるかはとても重要です。法律上、正社員であれば2週間前に申し出ることで退職できますが、円満退職を目指すなら早めの退職申し出が望ましいです。 本記…

詳しくみる休職中に有給消化はできる?休職中にもらえる傷病手当や保険金も紹介

休職中は労働が免除されているため、有給は消化できません。有給は労働の義務があるときに消化できます。 ただ「休職中に有給の時効が来たら?」「休職終了後は有給を消化できる?」などと疑問…

詳しくみる退職勧奨を受けた際の退職届の書き方ガイド【例文・テンプレート付】

突然の退職勧奨に「どうしたらいいのかわからない」と困惑しているなか、さらに退職届の提出を求められ、不安や焦りを感じていませんか? 言われるがままに退職届を出してしまうと、思わぬ不利…

詳しくみる【テンプレ付】任命書とは?書き方や委嘱・委託との意味の違いも解説

組織では、構成員に対して「任命書」を交付することがあります。小・中学校では、生徒会長などに就任させる際に交付するのが一般的です。 では、社会人の場合はどのような時に交付されるのでし…

詳しくみる会社は育休を拒否できる?拒否できるケースや対処法を解説

少子高齢化が急速に進む現代の日本において、育児と仕事の両立支援は、企業の持続的な成長と優秀な人材の確保・定着に不可欠な経営課題となっています。その中でも、育児休業制度は中核をなす重…

詳しくみる福利厚生とは?法定・法定外の種類から具体例、導入時の注意点まで徹底解説

「従業員のために、もっと何かできないか」。その想いを形にするのが福利厚生です。本記事では、制度の基本や種類、メリット・デメリットから、導入・運用の注意点までを網羅的に解説しました。…

詳しくみる

-e1762754602937.png)