- 更新日 : 2025年7月11日

就業規則における休日規定の書き方・記載例は?法定休日や年末年始のルールなども解説

企業の労務担当者様や経営者の方々にとって、就業規則における休日の規定は非常に重要なテーマです。従業員のワーク・ライフ・バランスやモチベーション維持はもちろんのこと、法令遵守の観点からも適切に定める必要があります。

本記事では、休日の基本的な考え方から具体的な規定の書き方、シフト制の場合や年末年始の書き方を含む記載例、さらには休日を変更する時の注意点までを網羅的に解説します。

目次

就業規則における休日とは

就業規則における休日とは、労働契約上、労働者が労働を提供する義務のない日を指します。つまり、従業員がもともと働く必要のない日です。使用者である会社は、従業員に原則として毎週少なくとも1回の休日を与えることが法律で義務付けられています。これを「週休制の原則」といいます(労働基準法第35条第1項)。

また、例外として、4週間を通じて4日以上の休日を与える「変形週休制」も認められています(同条第2項)。就業規則には、この労働基準法で定められた最低限の基準を上回る形で、具体的な休日を明記する必要があります。休日の定めは、従業員の休息を確保し、健康で文化的な労働生活を送るための基本となるものです。

法定休日と法定外休日(所定休日)の違い

休日には「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」の2種類があります。

- 法定休日

労働基準法で週1回または4週4日以上義務付けられている休日です。 この日に労働した場合は、3割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。 - 法定外休日(所定休日)

企業が任意で設ける法定休日以外の休日を指し、たとえば週休2日制の場合、法定休日でない方の休日がこれに該当します。 法定外休日の労働は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた部分が時間外労働となり、2割5分以上の割増賃金の対象となります。

就業規則で法定休日を特定しない場合、割増賃金計算などで混乱が生じることがあります。 たとえば「毎週日曜日を法定休日とする」といった形で、明確に休日を特定できることが労務管理上重要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

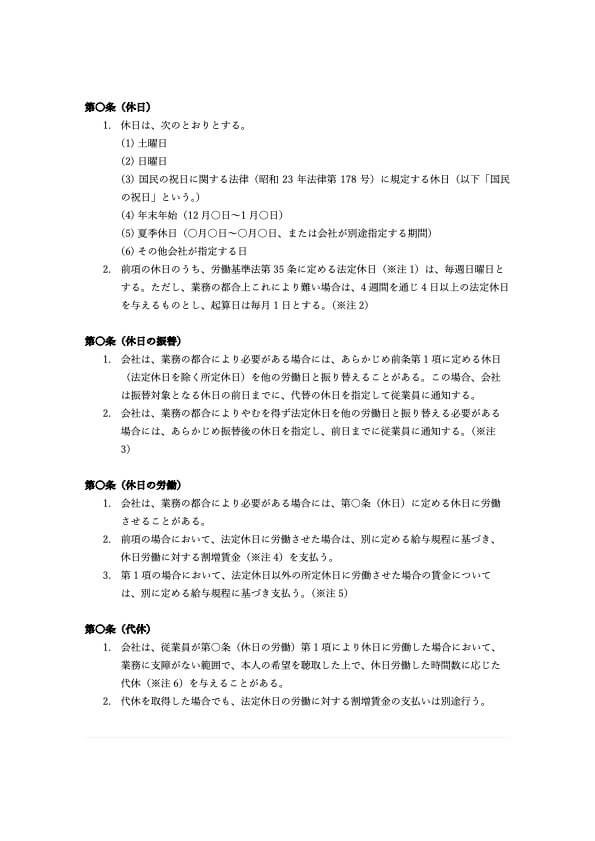

就業規則における休日の書き方

就業規則に休日について定める際には、具体的にどのような項目を記載すべきでしょうか。ここでは、就業規則における休日の書き方として必ず押さえておきたい記載事項と、それぞれの記載例を解説します。

年間休日日数

就業規則には、年間の総休日日数を明記することが推奨されます。これは従業員が労働条件の全体像を把握しやすくなるとともに、求職者にとっても企業選びの指標となるためです。年間休日日数は法定休日と法定外休日(所定休日)を合計して算出します。

自社の業種や規模、従業員のニーズを考慮し、魅力的な水準を目指すことが従業員の満足度向上に繋がります。就業規則本文中に、「年間休日は〇〇日とする」と記載するほか、別表などで年間の休日カレンダーの考え方を示すことも有効です。

固定制の場合

多くの企業で採用されている、曜日や日付で休日を固定する方式です。就業規則には、どの曜日が休日なのか、祝日の扱い、年末年始の休日や夏季休日の具体的な期間や決定方法を明記します。

シフト制(交替制)の場合

シフト制を採用する企業では、休日を個別に特定できるようにする必要があります。就業規則には、休日の特定方法、通知の時期、最低限の休日数を明記し、法定休日がどの日に当たるのかを年間休日カレンダーや勤務割表で示すようにするのがよいでしょう。

振替休日

休日の振替とは、あらかじめ法定休日や法定外休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を法定休日や法定外休日とすることです。事前に休日を「振り替える」ため、たとえば元の法定休日に労働した場合でも休日労働とはならず、休日労働の割増賃金は発生しません(ただし、振替の結果、その週の労働時間が法定労働時間を超えた場合は時間外手当が発生します)。就業規則へ規定を設けることと、事前に振替日を特定して通知することが要件となります。

代休

代休とは、実際に休日に労働した場合、その代償として事後的に他の労働日を休みとすることです。休日労働の事実は消えないため、法定休日に労働させた場合は3割5分以上の休日労働手当の支払い義務があります。 代休を与えるか否か、いつ与えるかは会社の裁量に委ねられる部分もありますが、就業規則にルールを定めておくことが望ましいです。

年次有給休暇

休日はもともと労働義務のない日ですが、年次有給休暇は労働義務のある日に労働者の請求により義務を免除する有給の休暇です。企業は、従業員が年次有給休暇を計画的に消化できるように、労使協定を締結することにより付与日数のうち5日を超える部分について、休暇取得日を割り振る「計画的付与制度」を導入することができます。 就業規則には、年次有給休暇の基本的な事項に加え、計画的付与を行う場合にはその旨と手続きについて明記します。

特別休暇(慶弔休暇、リフレッシュ休暇など)

特別休暇は、年次有給休暇とは別に企業が任意で設ける休暇制度を指し、福利厚生の一環として導入されることが多いです。慶弔休暇、リフレッシュ休暇、夏季休暇(休日としていない法定外休暇)などがこれに該当します。就業規則には、対象者、取得事由、日数、有給か無給か、申請手続きなどを具体的に定めます。

パートタイム労働者・有期契約労働者の休日規定

パートタイム労働者や有期契約労働者にも労働基準法の休日規定は適用され、法定休日(週1回または4週4休)を与える義務があります。ただし、労働契約によっては所定労働日数が少ない場合があるため、その労働条件に応じた休日日数を設定する必要があります。

就業規則の適用範囲にパートタイム労働者等が含まれることを明記した上で、休日規定がこれらの従業員にも適用されることを示す方法もあれば、パートタイム労働者等専用の就業規則で別途定める方法もあります。特別休暇の制度がある場合には、その内容がパートタイム労働者・有期契約労働者にとって不合理な待遇差とならないように注意しましょう。

就業規則で使える休日の記載例

マネーフォワード クラウドでは、就業規則で使える休日の記載例を提供しています。無料でダウンロードいただけますので、自社の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

就業規則に休日を記載しない場合のリスク

労働基準法では週に1日の休日が確保されていれば問題ないため、就業規則に法定休日を具体的に特定していない場合、暦週(日曜日から土曜日)のうち、一番最後に到来する休日が法定休日として扱われるのが一般的です。しかし、これではどの日の労働が法定休日として3割5分増しの割増賃金の対象となるのかが不明確になり、以下のようなリスクが生じます。

- 賃金計算の誤りや未払い

法定休日の特定が曖昧な場合、割増賃金の計算ミスが発生しやすくなります。 - 労使間のトラブル

「法定休日」の認識が会社と従業員で異なると、休日出勤の指示や割増賃金の支払いを巡って紛争の原因となることがあります。 - 労働基準監督署からの是正指導

労務管理が不適切であるとして、行政指導を受ける可能性も否定できません。

これらのトラブル防止と適切な労務管理のためにも、就業規則で法定休日を具体的に特定できるような方法で就業規則に定めましょう。

就業規則の休日に関する注意点とトラブル防止策

休日に関する規定は、従業員の関心も高く、曖昧な点や不適切な運用はトラブルの原因となり得ます。ここでは、特に注意すべき点と、それを未然に防ぐための対策を解説します。

休日出勤と割増賃金の取り扱い

休日出勤を命じるには、以下の2点が必要です。

- 就業規則に「業務上必要な場合は休日労働を命じることがある」旨の根拠規定を定める

- 36協定の締結・届出を労働基準監督署に届け出る

これらの要件を満たさずに休日出勤を命じることは原則できません。 割増賃金は、法定休日の労働であれば3割5分以上、法定外休日の労働で週の法定労働時間を超える場合は2割5分以上の支払いが必要です。 計算誤りは未払い問題に直結するため、正確な運用が求められます。

36協定の締結と届出

法定休日に労働させる場合や、法定労働時間を超える労働(振替休日により結果的に法定外休日が発生する場合も含む)をさせるには、36協定の締結と労働基準監督署への届出が絶対条件です。36協定では、休日労働をさせる理由や業務の種類、労働者数、休日労働の上限回数や時間数を定めます。就業規則に休日労働を命じる旨の規定があっても、有効な36協定がなければ法定休日の労働は違法となります。36協定は有効期間があるため、定期的な見直しと更新手続きも忘れないようにしましょう。

休日規定の変更における不利益変更

企業運営上、社会情勢の変化や経営戦略の見直しなどにより、休日規定の変更が必要となるケースは少なくありません。休日規定の変更は、以下の手続きが必要です。

- 就業規則の休日規定の変更案を作成する

- 労働者の過半数代表等から意見を聴取する

- その意見書を添えて労働基準監督署へ届け出る

- 変更内容を全従業員に周知する

特に、休日日数を減らすのは従業員にとって不利益な変更となり、原則として従業員の個別の合意が必要になります。 合意がない場合でも、変更の必要性、不利益の程度、内容の相当性等を考慮し「合理的」と判断されれば効力が認められることもありますが、裁判などで無効と判断されるリスクがあるため、慎重な対応が不可欠です。

従業員への周知徹底

どれほど適切に就業規則の休日規定を作成・変更しても、それが従業員に周知されていなければ法的な効力を持ちません。労働基準法は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示・備え付ける、書面で交付する、またはイントラネット等の電磁的方法で閲覧可能にするなど、従業員が見たいときに見ることができる方法で周知することを義務付けています。就業規則を社内ポータルへ掲載するのも有効です。周知を怠ると、休日規定が無効と判断されるリスクがあるため注意しましょう。

働き方改革による休日規定の見直しポイント

近年の働き方改革の推進は、企業の休日規定にも影響を与えています。従業員の健康確保やワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、休日設定のあり方を見直す企業も増えています。

年次有給休暇の取得義務化

2019年4月施行の働き方改革関連法により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の確実な取得(年5日の時季指定義務)が企業に義務付けられました。これは従来の休日設定に加え、従業員の年間を通じた休息確保を強化するために年次有給休暇の取得を促進するためのものです。企業は対象従業員の年次有給休暇取得状況を管理し、5日以上消化していない従業員に対して、必要に応じて取得時季を指定しなければなりません。計画的付与制度を活用して、夏季・年末年始に会社全体で有給休暇取得を奨励して長期休暇が取得できるようにするなど、休日と年次有給休暇を効果的に組み合わせるのもよい方法です。

ワークライフバランスを意識した休日設定

従業員のワークライフバランス向上は、生産性向上や離職防止に繋がります。休日の設定はその重要な要素です。 具体的には、以下のような取り組みが考えられます。

- 業界水準や従業員ニーズを踏まえた適切な年間休日日数の設定

- ブリッジホリデー(飛び石連休の中日を休日にする等)導入や計画的付与による連続休暇の奨励

- 誕生日や記念日のアニバーサリー休暇といった柔軟な特別休暇制度の導入

- 時間単位年休の活用促進

経営層が率先して休暇を取得するなど、休みやすい職場風土の醸成も重要です。

適切な休日規定で、働きやすい職場環境を実現しましょう

適切な休日規定を整備し、それを正しく運用することは、単に法令を遵守するだけでなく、従業員のモチベーションを高め、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、企業の持続的な成長に結びつきます。

就業規則の休日規定は、一度作成したら終わりではありません。社会情勢の変化や法改正、従業員のニーズに合わせて、定期的に見直しを行うことが望ましいでしょう。

もし、自社の就業規則の休日規定に関してご不明な点がある場合や、具体的な作成・変更でお困りの場合は、社会保険労務士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、法的に問題がなく、かつ自社の実情に合った最適な休日規定を作成できるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

円安で日本で働く外国人労働者は減少するのか?日本離れの原因や対策を解説

近年、日本では外国人労働者が増加しており、貴重な働き手として重宝されています。しかし、円安による外国人労働者への影響が懸念されており、今後の動向が気になっている方も多いでしょう。 …

詳しくみるファシリ―テーターとは?司会との違いや役割・必要なスキルを解説

ファシリテーターとは、会議や研修などを円滑に進める役割を担う人のことです。この記事ではファシリテーターの定義を司会などとの違いに着目して説明し、ファシリテーターが注目される背景、フ…

詳しくみる離職票の電子申請のやり方|紙申請との違いやメリット・デメリットを解説

従業員の退職時には、離職票を発行します。離職票は離職者が労務担当者でない限り、企業が作成するものですが、作成には時間を要します。 そのため、離職票の作成時間を削減するなら、電子申請…

詳しくみる競業避止義務とは?定め方や就業規則・誓約書のひな形、記載方法

競業避止義務とは、自社の従業員が競業にあたる事業を行えないようにすることを指します。競業避止義務は、契約締結などによって課されるケースが多いです。 従業員は業務内容によって勤務して…

詳しくみる外国人労働者の国別ではどこが多い?多い国の特徴や理由について解説

日本で受け入れられている外国人労働者数は、年々増加傾向にあります。 多くの外国人労働者は、国別でみると大半がアジア圏内であり、今後もアジア圏内のからの外国人労働者が増えるでしょう。…

詳しくみるフリーアドレスとは?目的や利点、必要な設備を解説!

近年、企業が効率性向上や柔軟な働き方の実現を目指す中で、「フリーアドレス」が注目を浴びています。従来のような決められた座席ではなく、従業員が自由に席を選べるこのスタイルが、社内環境…

詳しくみる

-e1762754602937.png)