- 更新日 : 2025年12月8日

雇用契約書の賞与の記載例を紹介|詳しい書き方や注意点も解説

雇用契約書に賞与の記載をすることは義務付けられていませんが、支給するかどうかは関係なしに賞与の有無を明記するべきです。

ただ「賞与についてどのように記載すべき?」「業績によると書くだけでも良い?」などと疑問に思っている人もいるでしょう。

そこで本記事では、雇用契約書の賞与の記載例を、賞与あり・賞与なし・業績によるの3つに分けて紹介します。賞与について記載すべき事項や注意点なども併せて解説しています。

目次

賞与の支給は義務?

賞与の支給は義務ではないため、賞与を支給しなくても法的には問題ありません。ただし、会社の就業規則で支給すると定めている場合は支給する必要があります。

賞与を支給する場合は、年に何回支給するか、いくら支給するか、誰に支給するかなどを会社側で決められます。

なお「同一労働同一賃金」という考え方により、パートやアルバイトでも正社員と同じ労働をしている場合は同じルールで賃金を支払わなければなりません。よって、業務内容が同じ場合はパートやアルバイトにも正社員と同じルールで賞与を支給しなければ、違法となる可能性があります。

賞与の算定基準や支給する対象者などを決める際は注意してください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめた人気のガイドですす。

社会保険・労働保険の手続きガイド ‐入社・退職・異動編‐

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

人事・労務テンプレート集28種類! ‐採用・入社・退職編‐

人事・労務の業務で日常的に使用する、採用・入社・退職に関わる書類のテンプレートを28種類ご用意しました。

Word/Excelの2つのファイル形式でダウンロードできますので、自社で使いやすい形にカスタマイズしてご活用ください。

入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル

従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。

本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!

入社手続きはオンラインで完結できる!

入社手続きでは従業員情報の収集や契約書締結など多くの作業が発生しますが、これらはすべてWeb上で完結できることを知っていますか?

入社手続きをオンライン化する方法を、分かりやすく解説します。

雇用契約書に賞与について記載すべき?

賞与について雇用契約書に記載することは義務付けられてはいませんが、賞与を支給する・しないにかかわらず雇用契約書に明記するのが望ましいです。

賞与についての記載が全くないと、賞与が支給されるのか疑問に思う従業員が出てくる可能性があります。

従業員に不安を生じさせたり誤解を与えたりしないように、賞与の支給時期や支給額などの情報は雇用契約書に明記しましょう。賞与の有無だけでも記載されている方が、従業員の不安を軽減できます。

なお、労働条件通知書への記載も義務ではありませんが、賞与の支給制度がある場合は明記する必要があります。また、パートタイム労働者の労働条件通知書には賞与の有無を記載することが義務付けられているため、記載漏れがないように気をつけましょう。

参考:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov 法令検索

雇用契約書の賞与の記載例

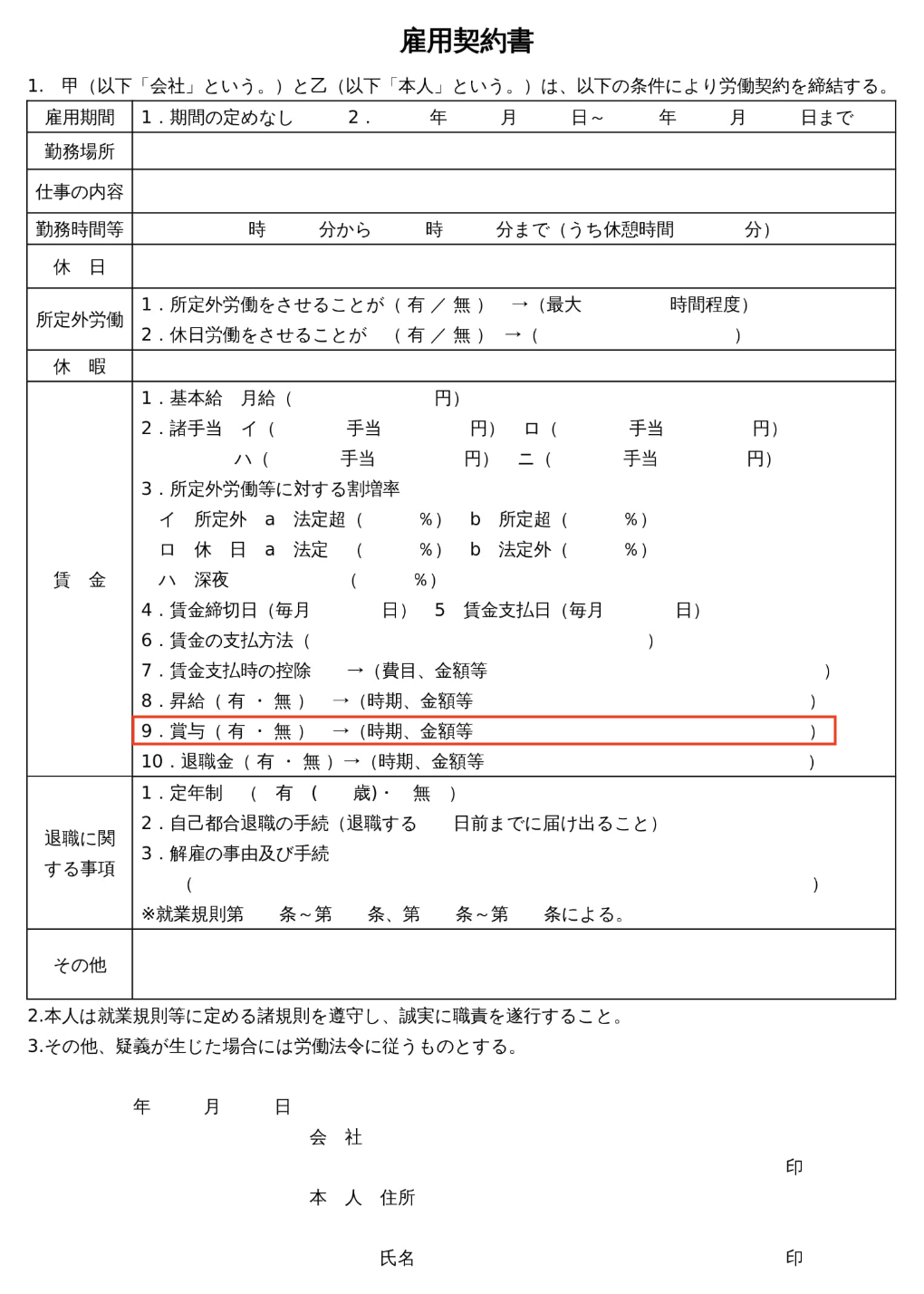

賞与に関する内容は、雇用契約書の賃金欄にある「賞与」に記載するのが一般的です。

引用:雇用契約書(ワード) テンプレート | 給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」

賞与の有無と併せて、支給する時期や支給金額なども記載しましょう。具体的な記載例や書く際の注意点などを「賞与あり」「賞与なし」「業績による」の3つに分けて、以下より詳しく解説します。

なお、マネーフォワードでは雇用契約書のテンプレートを用意しているため、必要な人はご活用ください。

賞与ありの場合

賞与ありの場合は、支給時期・1年間の支給回数・1回の支給額などを記載します。支給額については「◯万円」もしくは「基本給の◯ヶ月分」などと記載すると従業員も分かりやすいです。

また、従業員の能力や実績などに応じて賞与の額を変動させる場合は、変動する旨も併記してください。全ての従業員に同じ額が支給されると誤解を与えないように記載しましょう。

就業規則で定めた賞与の支給ルールをもとに、支給する時期や支給する金額などを雇用契約書へ記載してください。

賞与なしの場合

賞与なしの場合は、以下のように賞与を支給しないことを明記します。

また、退職予定者への賞与を全額もしくは一部を不支給にする場合は、退職予定者への賞与に関する内容も記載します。支給日在籍要件や減額の幅なども記載しましょう。

なお退職予定者の賞与については、就業規則に記載されている賞与の目的や性格によって減額できるかが変わります。

賞与には将来の貢献に対する期待が含まれていると就業規則に記載されている場合は、退職予定者の賞与を減額しても問題ありません。一方、過去の成果に対して賞与を支給する目的があると就業規則に規定されている場合は、賞与を減額するべきではないです。

退職予定者の賞与の減額を決定する前に、就業規則で定められた賞与の目的や性格などを確認しておきましょう。

業績による場合

業績によって賞与を支給するか決定しても問題ありません。業績が不振の場合は、賞与を支給しないという選択も可能です。

業績に応じて賞与の有無を決める場合は、賞与の支給時期や支給額などを記載したうえで業績によって賞与を支給しない可能性がある旨を併記しましょう。

単に「賞与(有)→(業績による)」と記載するよりも、上記のように記載した方が従業員も分かりやすいです。

また、単に「業績による」という記載だけだと、業績が不振な場合でも少額は支給されると誤解される可能性もあります。可能な限り従業員が誤解しないように丁寧に記載しましょう。

賞与について雇用契約書に記載しなかった場合に起こりうるトラブル

賞与について雇用契約書に記載するのは義務ではありませんが、記載しないと以下のような問題やトラブルが発生する可能性があります。

- 賞与の有無について多くの従業員が不安を抱く

- 雇用契約の締結前に内定を辞退される

賞与に関する記載がないと、多くの従業員が賞与の有無について疑問に思うことが予想されます。人事の担当者に質問しにくる従業員も出てくるでしょう。

また、賞与の有無が明記されていないと賞与が支給されない会社だと思われて、内定を出したあとに辞退される可能性もあります。2つの会社で迷った人が、もう一方の賞与ありの会社を選ぶという状況もあり得るでしょう。

雇用契約書にきちんと賞与の記載があった方が、従業員のモチベーションが向上すると考えられます。労働条件に対して何も引っかかりがなく、すっきりした気持ちで従業員が入社を決断したり業務に従事したりできるため、賞与について雇用契約書に記載するのが望ましいです。

賞与の記載に関する注意点

雇用契約書や就業規則において賞与を記載する際の注意点を紹介します。

賞与を支給する場合は就業規則に記載する必要がある

従業員に賞与を支給する場合は、就業規則に記載する必要があります。

就業規則に記載する事項は、絶対的記載事項と相対的記載事項に分けられています。賞与は相対的必要記載事項に該当し、会社で定めをする場合に必ず記載しなければなりません。

また就業規則では、賞与の支給目的・支給対象者・支給回数・支給金額などを具体的に定めておきましょう。就業規則で賞与の支給に関する具体的な内容を明示することで、従業員も賞与について把握しやすくなります。

就業規則に賞与に関する内容を記載したら、記載した内容に則って対象の従業員に賞与を支給してください。

パートタイム労働者には賞与の有無を明示する必要がある

パートやアルバイトなどの短時間・有期雇用の労働者には、賞与の有無を明示することがパートタイム労働法の第6条で義務付けられています。

従って、労働条件通知書には必ず賞与の有無を記載しなければなりません。賞与の有無だけでなく昇給の有無、退職手当の有無、相談窓口も明記する必要があります。

また、労働条件通知書と雇用契約書を兼用している場合も必ず記載してください。別々で発行している場合でも、労働条件通知書と雇用契約書の両方に賞与について記載することが推奨されます。

違反すると10万円以下の罰金が科される可能性があるため、雇用契約書と労働条件通知書を作成する際は注意しましょう。

参考:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov 法令検索、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保のために|厚生労働省

支給しない可能性を明記しないと業績不振でも賞与を支給する必要がある

就業規則には、賞与を支給しない可能性があることを明記しましょう。支給しない可能性について記載がなければ、会社が業績不振に陥った場合でも賞与を支給する必要があるためです。

記載がないにもかかわらず、業績が悪化した場合に賞与を不支給にすると違法と判断される可能性があります。

少なくとも「業績によっては賞与を支給しないことがある」「会社の業績を考慮して支給する」といった文言を記載することが望ましいです。

育児・介護休業を理由に賞与を不支給にするのは違法となる

勤怠実績や出勤率をもとに賞与の支給を決定する場合、育児休業や介護休業を欠勤扱いにして出勤率を計算し、賞与を不支給にするのは違法です。育児や介護を理由に不当な扱いをすることは、育児・介護休業法の第10条によって禁じられています。

よって、育児や介護の休業期間を欠勤扱いにして算出された出勤率にもとづき不支給とするなど、労働者に不利益な算定をすることは認められません。産前産後休業も同様に、不利益な算定は違法となります。

ただし、育児・介護休業の期間を考慮して賞与の額を減額することは問題ありません。出勤率が賞与の算定基準に含まれている場合は、気をつけながら賞与の額を計算しましょう。

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | e-Gov 法令検索

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

管理監督者とは?労働基準法における定義やトラブル、取り扱いについて解説!

管理監督者とは、監督、管理の地位にあって経営者と一体的な立場にある労働者のことをいいます。また、管理監督者は、労働基準法で定義された労働時間や休日などが適用対象外であることが特徴で…

詳しくみる特定技能2号とは?特定技能1号や技能実習の違い、給与の注意点

特定技能2号は、外国人材の中でも、高い技能を持つ熟練労働者が対象の資格として注目を集めています。以前は2分野だった特定技能2号ですが、2023年の制度改正により外食や宿泊などが追加…

詳しくみる休職中に転職活動は法的にOK?バレる理由や伝えるべきケースを解説

休職中の転職活動は法的には問題ありません。しかし、就業規則違反や信義則違反となる可能性があります。多くの人が「休職中に転職活動をしてもバレないのでは?」と考えますが、実際にはSNS…

詳しくみる望まない異動はパワハラになる?判断基準や異動を快諾してもらうポイントを解説

パワハラへの意識が高まるにつれ、望まない異動をパワハラと認識されてしまうケースが出てきました。しかし本人にとって不本意な異動であっても、正当な理由があれば基本的にはパワハラには該当…

詳しくみるVUCAとは?いまの時代に必要なスキル!企業にとっての意味を解説

社会情勢は目まぐるしく変動し続けており、ビジネスの現場でも対応が求められています。しかし、先の読めない情勢への対応は極めて困難であり、苦慮している企業が多いでしょう。 当記事では、…

詳しくみる慰労金とは?具体例や退職金との違い、税金や相場を解説

慰労金とは役員や従業員の労をねぎらうために支給するお金です。同じ趣旨のものとして退職金が知られていますが、こちらは退職金に関する規定に基づき支給され、慰労金とは異なります。この記事…

詳しくみる