- 更新日 : 2025年11月5日

育休から復帰せず退職したら給付金の返金は必要?伝え方も解説

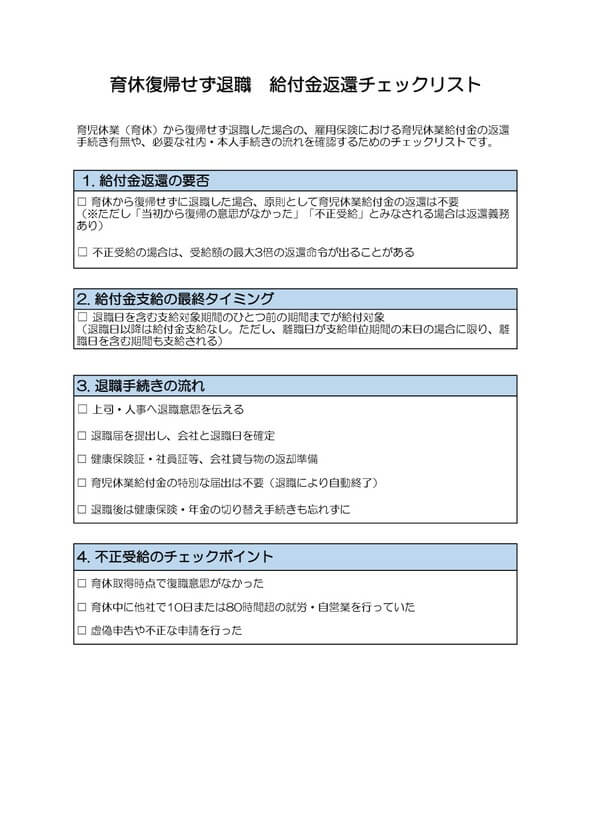

育休から復帰せずに退職した場合、過去に受け取った育児休業給付金を返金する必要はありません。

ただし、不正受給とみなされる場合は、返金を求められる可能性があります。

そこで本記事では、育休後に退職する場合の給付金の扱いや手続き、退職の伝え方、失業保険の受給など、気になる点を網羅的に解説します。

育休後のキャリアについて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

育休で復帰せずに退職する理由とは?

育休で復帰せずに退職する主な理由は、下記の通りです。

- 育児と仕事の両立の難しさ

- 保育園の入園問題

- キャリアプランの変化

特に、育児と仕事の両立の難しさにより、働き続けることが困難に感じる方が多いでしょう。

たとえば、子供の体調不良や急な用事への対応、保育園の送迎など、育児に多くの時間を割かれる中で、以前と同じように働くのが難しいと感じる可能性があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐

妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。

仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。

育休中の給料・ボーナス 要点簡単まとめ

育休中の給料・ボーナスについて、スライド形式で要点を簡潔にまとめた分かりやすいガイドです。

従業員への配布用にもご活用いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。

産後パパ育休制度の創設で、企業が取り組むべき7つのこと

育児・介護休業法の改正により、新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。

この資料では、産後パパ育休制度の概要と創設される背景をふまえて、経営者や人事労務担当者が取り組むべき実務のポイントを解説します。

育休から復帰せずに退職したら給付金の返金は必要?

育休から復帰せずに退職した場合でも、原則として給付金の返金は不要です。

ただし、不正受給の場合は返還を求められる可能性があります。

たとえば、当初から復帰の意思がないにもかかわらず育休を取得し育児休業給付金を受給した場合や、育休中に別の会社で10日もしくは80時間を超えて働いている、もしくは自営業を行っている場合などが不正受給に該当します。

そのため、労働者・会社ともに制度の趣旨を十分に理解したうえで育児休業給付金を活用しましょう。

育休中に退職したら給付金はどうなる?

育休中に退職した場合、育児休業給付金の支給は、退職日によって扱いが異なります。

育児休業給付金は、育休開始日から1ヶ月間ごとに区切った「支給単位期間」という期間を単位に支給されます。

支給単位期間の途中で退職した場合、育児休業給付金の支給は、退職日の属する支給単位期間の前支給単位期間で終了します。

一方、退職日が支給単位期間の末日の場合は、退職日の属する支給単位期間についても給付金が支給されます。

具体例としては、下記の通りです。

- 育休開始日:1月20日 支給単位期間:20日~19日

- 5月15日に退職した場合:3月20日~4月19日までの給付金が支給

- 5月19日に退職した場合:4月20日~5月19日までの給付金が支給

育休から復帰せずに退職する場合の伝え方のコツ

育休から復帰せずに退職する場合、会社へ伝える時期や伝える方法は重要です。

退職を伝える時期ですが、復職予定日の1〜2ヶ月前がおすすめです。

これは、会社側が後任の手配や業務の引き継ぎを行うために必要な期間です。

伝え方としては、直接会って伝えるのが最も丁寧ですが、難しい場合は電話やメールで伝えましょう。

伝える際には、退職の意思を明確に伝えつつ、感謝の気持ちと退職に至った理由を丁寧に説明しましょう。

たとえば、育児に専念するため、あるいは家庭の事情など、理解を得やすい理由を伝えれば、会社側も納得しやすくなります。

退職を伝える例文

育休から復帰せずに退職する場合の例文をいくつか紹介します。

例文1(直接会って伝える場合)

「〇〇部長、お時間をいただきありがとうございます。本日は、大変恐縮なのですが、育休からの復帰を見送り、退職させていただきたい旨をお伝えしたく参りました。育休期間中、子供との時間を大切にする中で、今後しばらくは育児に専念したいという気持ちが強くなりました。これまで大変お世話になりましたこと、心より感謝申し上げます。」

例文2(電話で伝える場合)

「〇〇部長、お電話ありがとうございます。突然のご連絡で大変申し訳ございませんが、育休からの復帰を見送り、退職させていただきたいと考えております。育休期間を経て、家庭の事情により、復職が難しい状況となりました。これまでご指導いただいたこと、深く感謝しております。」

例文3(復職日直前に伝える場合)

「〇〇部長、大変申し訳ございません。本来であればもっと早くお伝えすべきところ、直前のご連絡となってしまい、深くお詫び申し上げます。育休期間中、子供の体調が思わしくなく、今後も看病が必要な状況です。そのため、復職は難しいと判断いたしました。多大なご迷惑をおかけすること、重ねてお詫び申し上げます。」

例文4(育児と仕事の両立の難しさを具体的に伝える場合)

「〇〇部長、お時間をいただきありがとうございます。本日は、育休からの復帰を見送り、退職させていただきたい旨をお伝えしたく参りました。育休期間中、子供と過ごす中で、今後の働き方について深く考えました。当初は復職を希望しており、短時間勤務やパートへの変更も視野に入れておりましたが、保育園の送迎時間や急な体調不良への対応などを考えると、現在の状況では両立が難しいと判断いたしました。会社には大変お世話になり、感謝しておりますが、今は育児に専念する道を選びたいと考えております。」

退職の意思を伝える際には、感謝の気持ちと、会社への配慮を示すことで、円満な退職に繋げられます。状況に合わせて適切な表現を選び、自身の言葉で伝えるように心がけましょう。

育休から復帰せずに退職する場合の手続き

育休から復帰せずに退職する場合、通常の手続きに加えて、育児休業給付金に関する手続きが必要になる場合があります。

まず、会社の上司への退職の意思表示を行います。

その後、退職届を提出し、会社と相談して退職日を決めます。

健康保険証や社員証など、会社に返却が必要なものがあれば、退職日までに準備しておきましょう。

育児休業給付金を受給している場合、特別な届出書はありませんが、退職により雇用保険の被保険者でなくなるため、給付金の支給は終了します。

なお、退職後は、国民健康保険や国民年金への切り替え手続き、もしくは配偶者の扶養に加入する手続きも忘れずに行いましょう。

育休から復帰せずに退職したら失業保険はもらえる?

育休から復帰せずに退職した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できます。ただし、先に解説した通り、育休から復帰できなかったことへの理由付けが必要です。

失業保険を受給するためには、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。

育休期間中は雇用保険の被保険者期間には含まれませんが、通常育児休業給付金を受給できていたのであれば通常上記要件を満たし受給資格を得られるケースが多いです。

ただし、復帰できなかったことが育児や家庭の事情に関係のない転職希望など自己都合退職の場合、給付制限期間(通常2ヶ月)が設けられるため、すぐに受給開始とはなりません。

一方で、通勤時間や急な転居等により復帰はできなかったものの、現在の環境で育児と両立できる再就職先を希望する場合は、特定理由離職者として扱われる可能性があり、給付制限期間なくなる場合や、本来退職から1年以内の受給期間が延長される場合があります。

育休による退職を防ぐ会社の取り組み

育休による退職を防ぐためには、会社側の積極的な取り組みが重要です。

具体的な取り組みとしては、下記の通りです。

- 育休中も定期的にコンタクトをとる

- 育児に理解のある職場の雰囲気づくり

- 時短勤務の活用

- リモートワークなど柔軟な働き方

- 育休復帰支援プランの活用

- 助成金の活用

次項で、それぞれの取り組みについて詳しく解説します。

育休中も定期的にコンタクトをとる

育休中の従業員との定期的なコンタクトは、職場復帰をしてもらうために重要です。

育休中は、育児に専念する期間であると同時に、社会との繋がりが希薄になりやすい時期でもあります。

会社から定期的な情報提供やコミュニケーションを取ることで、従業員の孤立感を和らげ、職場への帰属意識を維持する効果があります。

たとえば、会社の近況報告や育児に関する情報共有、復帰後の働き方に関する相談窓口の案内などを行うと良いでしょう。

これにより、従業員は安心して育児に専念し、復帰への不安を軽減できます。

育児に理解のある職場の雰囲気づくり

育児に理解のある職場の雰囲気づくりも、育休後の復帰を促し、退職を防ぐうえで大切です。

たとえば、育児中の従業員をサポートする制度を周知徹底したり、管理職向けの研修を実施して育児と仕事の両立支援に関する意識向上を図ったりなどが挙げられます。

また、育児経験のある従業員による座談会や交流会などを開催し、情報共有や相互支援の機会を設けるのもおすすめです。

このような取り組みを通じて、従業員が安心して育児と仕事の両立を選択できる環境を整えましょう。

時短勤務の活用

育休から復帰後、フルタイム勤務が難しい従業員に向けて、時短勤務制度を整えましょう。

時短勤務(短時間勤務制度)は、一般的な1日の所定労働時間である8時間を6時間に短縮できる制度です。

勤務時間が短くなることで、従業員は育児と仕事の両立が可能になり、育休後も安心して働き続けられます。

リモートワークなど柔軟な働き方

リモートワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方も、育休後の退職を防ぐためにおすすめです。

たとえば、週に数日のリモートワークを可能にしたり、コアタイムのないフレックスタイム制を導入したりなどが挙げられます。

これにより、従業員は自身のライフスタイルに合わせた働き方を選択でき、仕事と育児の両立がしやすくなります。

育休復帰支援プランの活用

育休復帰支援プランの活用も、育休からのスムーズな復帰を支援し、退職を防ぐためにおすすめの取り組みと言えます。

育休復帰支援プランとは、従業員の円滑な育休取得や復帰を支援できるように、厚生労働省が普及しているものです。

具体的には以下のような項目でプランを策定します。

- 出産予定日

- 産休・育休開始日

- 実際の出産日や産休・育休取得期間

- 育児休業等の制度に関する周知状況

- 育児休業等の意向確認

- 職場の状況 など

育休復帰支援プランを策定することで、子育て中の社員が働きやすい環境を整えられます。また周囲の理解も促しやすいでしょう。

助成金の活用

育休取得者の職場復帰を支援する企業には、助成金の活用もおすすめです。

たとえば、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)という助成金があります。

この助成金は、育児休業を取得しやすい職場環境の整備や、育児休業からの円滑な復帰を支援する取り組みを行った事業主に対して支給されるものです。

支給額は、令和6年度時点で、育休取得時に30万円、職場復帰時に30万円です。

これらの助成金を活用すれば、企業は育休復帰支援のために発生する費用の軽減ができます。

法改正【2025年4月~】育休手当の給付額が実質10割に

2025年4月からスタートする出生後休業支援給付制度により、育児休業給付金(育休手当)の給付額が実質10割相当に引き上げられます。

現行の育児休業給付金が休業開始前賃金の67%(育休開始から6か月経過後は50%)であるのに対し、新たな給付金を加算することで手取り収入が休業前とほぼ同水準になります。

これにより、育児休業を取得する際の経済的な不安が軽減され、より安心して育児に専念が可能です。

次項で、詳細な条件や具体的な給付額の算出方法、男性も対象となるか、申請方法などを詳しく解説します。

出生後休業支援給付

2025年4月から新たに創設される「出生後休業支援給付」は、育児休業給付金に上乗せして支給される給付金です。

この給付金は、以下の要件を満たした育児休業を取得した場合に、現行の育児休業給付金に加えて支給されるもので、これらを合わせて実質的に手取り収入が休業前とほぼ同水準になるように設計されています。

出生後休業支援給付を受けるための主な条件は、下記の通りです。

- 男性が子の出生後8週間以内(産後パパ育休期間中)に14日以上の育休を取得している

- 女性が産後休業後に8週間以内に14日以上の育休を取得している

- 被保険者と配偶者が共に上記の要件を満たす育休を取得している

- 育児休業給付金の支給要件を満たしている

出生後休業支援給付の支給額は育休開始前賃金の13%で、育児休業給付金(67%)と合わせると、合計で80%になります。支給期間は最大28日間です。

社会保険料の免除(約15%)、雇用保険料と所得税が発生しないことと合わせると、支給額は実質手取り賃金の10割相当になる仕組みです。

なお、男性の育児参加を促進する狙いもあるため、男性も支給対象となります。

申請方法については、基本的には事業主を通してハローワークに申請することになるでしょう。

具体的な申請手続きについては、勤務先の担当部署やハローワークに問い合わせてみてください。

産休・育休に関わる申請書類のテンプレート

産休・育休を取得する際には、「産休申請書」または「育児休業申請書」を提出する必要があります。

スムーズな手続きを進めるために、必要書類を事前に確認し、準備しておくのがおすすめです。

そこでマネーフォワード クラウドでは、産休・育休に関わる申請書類のテンプレートをご用意しております。

次項で、それぞれの申請書類とテンプレートを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

産休申請書テンプレート

産休(産前産後休業)を取得する際に必要なのが、「産休申請書」です。

出産予定日や休業期間などを記載し、会社に提出すれば、産休の手続きを進められます。

下記に産休申請書のテンプレートをご用意いたしましたので、必要に応じてご活用ください。

育児休業申請書テンプレート

育児休業を取得する際に必要なのが、「育児休業申請書」です。

育児休業の開始日や終了予定日、養育する子の情報などを記載し、会社に提出すれば、育児休業の手続きを進められます。

下記に育児休業申請書のテンプレートをご用意いたしましたので、必要に応じてご活用ください。

育休から復帰せずに退職した場合の対応を理解し、次のステップへ安心して進もう!

育休から復帰せずに退職する場合でも、育休手当の返金は基本的に不要です。

当初は復帰するつもりで育休を取得していても、環境の変化や育児と仕事の両立が難しいと感じることにより、退職する従業員もいるでしょう。

企業側としては、育休からの退職を防ぐための施策や支援プランを活用して、社員が安心して復職できる環境を整える必要があります。

本記事を参考に、育休後の退職について正しい情報を理解し、従業員がは働きやすい職場作りに役立ててください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

就業規則の作成費用の相場は?社労士に依頼する場合や自分で作成する場合を徹底比較

従業員を雇用し、健全な企業運営を目指す上で不可欠な「就業規則」。しかし、その作成には専門的な知識が求められ、「一体どれくらいの費用がかかるのだろう?」「できるだけ安く済ませたいけど…

詳しくみる中小企業の福利厚生ガイド|人気の制度・費用相場・導入事例まで徹底解説

近年、中小企業では人材確保や定着が大きな課題となっています。給与や企業の知名度だけでは大企業に対抗できず、福利厚生の充実が重要視されるようになりました。しかし、実際に福利厚生を導入…

詳しくみる福利厚生とは?法定・法定外の種類から具体例、導入時の注意点まで徹底解説

「従業員のために、もっと何かできないか」。その想いを形にするのが福利厚生です。本記事では、制度の基本や種類、メリット・デメリットから、導入・運用の注意点までを網羅的に解説しました。…

詳しくみる職場で無視されたらパワハラ?該当事例や対処法を解説

職場での無視は、特定の人物を組織内のコミュニケーションから排除するものであり、身体的・精神的な苦痛を与える可能性があります。このため、パワハラの3要素を満たすとみなされるとともに、…

詳しくみる外国人雇用に人数制限はある?特定技能の受け入れ上限や雇用時の注意点を解説

外国人労働者の雇用を考えている企業は、受け入れ人数に制限はあるのか気になる方も多いでしょう。 原則として外国人労働者の雇用に人数制限はありません。しかし、特定技能や技能実習制度にお…

詳しくみるシフト制勤務の就業規則の記載例|休日・勤務時間・休憩時間のポイントも解説

多様な働き方やビジネスニーズに対応するため、シフト制を導入する企業が増加しています。しかし、その複雑さから就業規則の整備に悩む担当者も少なくありません。 この記事では、シフト制勤務…

詳しくみる