- 更新日 : 2025年11月12日

年間労働日数の平均は?年間休日との関係や日数の決め方を解説

従業員は、年間で何日程度働くべきなのでしょうか。また、その日数はどのように決めればよいのでしょうか。平均して、どの程度の日数働いているのかも気になるところです。

当記事では年間労働日数について解説します。年間労働日数の平均や目安、決定方法、年間休日との関係などを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

年間労働日数の平均は?

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、令和4年における年間休日日数の企業平均は約111日(110. 7日)です。調査に基づくと、365日-111日=254日が年間労働日数の平均であるといえるでしょう。なお、企業規模ごとの年間休日日数は、以下の通りです。

- 1,000人以上:116.3日

- 300人から999人:115.7日

- 100人から299人:111.6日

- 30人から99人:109.8日

企業規模が大きくなるほど、休日日数が多くなる傾向にあります。つまり、企業規模が小さいほど年間における労働日数が多いことになります。また、同調査は30人以上の企業を対象としているため、29人以下の小規模企業では、より少ない休日日数となっていることが予想できます。

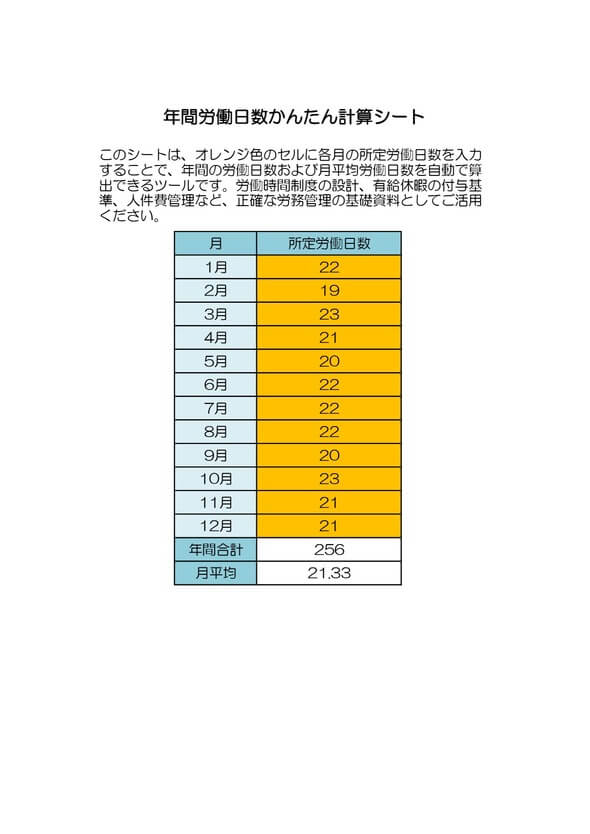

月平均労働日数は?

調査を基にした年間の労働日数平均が254日であったことから、月間における労働日数の平均は以下のように計算できます。

小数点以下を四捨五入すると21日です。この日数が、おおむね月間における労働日数の平均といえるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド5選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

有給休暇管理の基本ルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

年次有給休暇管理帳(ワード)

従業員の年次有給休暇の管理は、適切に行えていますでしょうか。

本資料は、すぐにご利用いただけるWord形式の年次有給休暇管理帳です。ぜひダウンロードいただき、従業員の適切な休暇管理にご活用ください。

休日・休暇の基本ルール

休日・休暇の管理は労務管理の中でも重要な業務です。本資料では、法令に準拠した基本のルールをはじめ、よくあるトラブルと対処法について紹介します。

休日・休暇管理に関する就業規則のチェックリスト付き。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

そもそも年間労働日数とは?

年間労働日数とは、従業員が年間に何日勤務する必要があるのかを表すものです。年間労働日数と、所定労働日数や実労働日数との関係について解説します。

所定労働日数との違い

所定労働日数とは、就業規則や雇用契約書に定められた、従業員に就労義務がある日数を表します。つまり、年間における所定労働日数が年間労働日数です。所定労働日数には、年間の所定労働日数を表す「年所定労働日数」や、1か月あたりを平均した「月平均所定労働日数」などの種類があります。

所定労働日数は、残業手当や休日出勤手当などの割増賃金の対象となる1時間あたりの賃金を計算する際に用いられます。有給休暇の付与日数を決定する際にも使用されるため、雇用形態を問わず設定が必要です。

実労働日数との違い

自身の病気や怪我、家族の事情などで、会社を休む場合もあるでしょう。そのため、実際に働いた日数が、年間労働日数より少なくなることも珍しくありません。

従業員が有給を取得したり、欠勤したりした日を除き、実際に働いた日数を表すのが実労働日数です。なお、労働義務のない休日に出勤した場合には、会社が定める所定労働日数よりも実労働日数のほうが多くなります。

実労働日数は、実際に働いた時間を表す「実労働時間」を計算するために必要です。法定労働時間を超過した残業時間を計算するためなどにも把握する必要があります。

年間労働日数の目安

年間労働日数は、どの程度の日数に設定されているのでしょうか。設定された休日の日数から年間労働日数の目安を計算します。

月に4日休みの場合

労働基準法では、最低でも1週間に1日の休日を法定休日として付与することを定めています。1か月は約4.35週のため、月4日休みの場合は最低限の休日のみ設定しているといえるでしょう。

1年間は52週であるため、1週に1日であれば、52日が年間における休日数です。この場合の年間労働日数の目安は、以下のようになります。

土曜・日曜が休みの場合

土曜日と日曜日の年間における日数は、1年の週数52の2倍である104日です。つまり、土曜日と日曜日を休みに設定した場合の年間労働日数の目安は、以下のようになります。

土日祝日が休みの場合

年間における祝日数は祝日法で定められており、その日数は16日です。そのため、16日と土日の合計日数である104日を合計した120日が、土日祝日合計の日数となります。土日祝日を休みと設定した場合の年間労働日数の目安は、以下の通りです。

土日祝日にお盆・年末年始が休みの場合

お盆休みは、8月13日から16日の4日間とするのが一般的です。また多くの企業では、年末年始の休みは、12月29日から1月3日までの6日間としています。両者を合計すると10日となり、土日祝日の日数である120日と合計すれば130日です。したがって、土日祝日に加えて、お盆と年末年始の休みを設定している場合の年間労働日数の目安は、以下のように計算できます。

年間労働日数の計算方法

年間労働日数は、所定労働日数として定められた日数の年間合計、つまり年所定労働日数です。年所定労働日数の計算方法は、以下の通りです。

たとえば、会社が定めた年間休日日数が120日であれば、年所定労働日数は次のようになります。

245日が、この会社における年間労働日数です。年間休日日数が130日であれば、365日-130日=235日が年間労働日数となります。年間休日日数が140日であれば年間労働日数は225日、150日であれば215日と、年間休日が増えるにつれ、年間労働日数が減っていくことになります。

年間労働日数と年間休日の関係

年間労働日数は、休日が増えれば増えるほど減っていきます。一方、年間休日数を少なく設定すれば、年間労働日数は増えることになります。つまり、両者は負の相関関係にあり、365日という枠を年間労働日数と年間休日で分け合っているといえるでしょう。

365日という枠が定められているため、両者の合計日数がこれを超えることはできません。たとえば、年間労働日数として250日を設定する一方で、年間休日を130日と設定することは不可能です。

年間休日の平均

すでに紹介した通り、「令和5年就労条件総合調査」によれば、年間休日日数の企業平均は110. 7日、約111日です。この日数を「年間労働日数の目安」で解説した計算式に当てはめると、土日休みの104日と土日祝日休みの120日の間に位置します。30人以上規模の会社に限定された調査とはいえ、土日だけでなく祝日も休みとして設定する企業が多いことがうかがえる結果です。

年間休日の日数から年間労働日数を算出

年間休日として設定された日数から、年間労働日数を算出します。日数ごとに紹介するため、どの程度の休みが取れるのかイメージの参考としてください。

年間休日105日

年間休日日数105日の場合、年間労働日数は260日です。土曜日と日曜日は確実に休めることになりますが、祝日や年末年始は出社しなければなりません。祝日やお盆、年末年始を休みとしない週休二日制の会社が、この日数に該当するでしょう。また、この日数は1日8時間で働く場合における年間労働日数の上限でもあります。

年間休日110日

年間休日日数110日の場合、年間労働日数は255日です。土日が休みである場合の104日に、お盆や年末年始の休暇を合わせた日数だと想定できます。この年間労働日数の場合も、祝日は出勤する必要があります。

年間休日120日

年間休日日数が120日の場合、年間労働日数は245日です。土日の年間における日数である104日に、年間の祝日数16日を加えた日数となります。年間休日120日の会社で働く場合には、土日に加えて祝日の休みも保障されることになります。しかし、年末年始やお盆の期間には、出社しなければならないでしょう。

年間休日125日以上

年間休日日数が125日以上の場合、年間労働日数は240日未満です。この休日日数は、土日祝日に年末年始休暇やお盆休暇などを加えた日数です。年間休日125日以上であれば、土日祝日に加えて、年末年始やお盆の時期などにも休むことが可能となります。

年間労働日数は最大何日まで?

極端なことをいってしまえば、会社が年間休日を0日と設定すれば、365日全てが労働日数となります。しかし、そのような年間労働日数の設定は許されません。年間労働日数は、その最大となる日数が定められています。

年間労働日数については、特別な規定などが存在せず、企業が自由に設定しても問題ありません。しかし、年間における所定労働日数の上限は、理論上313日です。この日数は、労働基準法によって、最低でも週に1日の法定休日の付与が義務付けられていることから導き出されます。年間における週の合計数は52であるため、週に1日の休日を確保したければ、年に52日の休日が最低でも必要です。そのため、年間労働日数の上限は、以下のように計算できます。

313日を年間労働日数とし、従業員の所定労働時間を8時間と設定した場合、年間の労働時間は2,504時間です。年間における法定労働時間の上限時間は、週の法定労働時間が40時間であることから、次のように計算できます。

2,504時間は、この時間を大幅にオーバーした数字です。仮に所定労働時間を7時間とした場合でも、年間労働時間数は2,191時間となります。そのため、313日を年間労働日数に設定したとしても、法定労働時間を遵守のうえで、一般的なフルタイム雇用の運用はできません。

所定労働時間を8時間とした場合における年間労働日数の上限は、260日です。これは、2085.7時間を8時間で除した日数となります。年間休日数105日(365日-260日)が、8時間勤務における最低の数字であると覚えておきましょう。

年間労働日数の決め方

年間における土日の日数は104日であり、年間の祝日数は16日です。つまり、カレンダー通りなら年間休日数は120日が目安となります。年間労働日数を決める際には、この休日数を基準にするとよいでしょう。いつ休めるのか、従業員がイメージしやすくなります。

また、土日祝日に加えて年末年始やお盆の時期も休みとし、125日や130日以上の休日を設定すると、従業員のワークライフバランス実現を大きく助けます。近時はワークライフバランスの実現が重視され、求職者も年間休日数や有給休暇の取得しやすさなどを重視するようになっています。年間労働日数を決める際には、休日数を意識したうえで決定するとよいでしょう。

年間労働日数を決める際に、1日の所定労働時間を短く設定すれば、理論上の最大日数である313日に近づけることも可能です。しかし、このような年間労働日数を設定すれば、従業員は過酷な連勤を強いられることになります。従業員のワークライフバランスを考慮した日数の設定が必要です。

ワークライフバランスを意識した年間労働日数を

年間労働日数は、休日日数と密接に関係しています。年間休日数が増えれば、そのぶん年間労働日数は減少することになりますが、従業員にとってのメリットは大きくなります。

年間労働日数を何日とするかは会社の判断に委ねられています。しかし、在職者や求職者にとって魅力的な会社となるために、ワークライフバランスを意識した年間労働日数を設定しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

中小企業から大企業まで規模別に解説!テレワーク導入のやり方

テレワークは政府が推進する、働き方改革や社員の生産性、企業ブランド向上、採用強化などさまざまなメリットがある働き方です。今回はテレワークの導入の仕方や導入のメリットデメリットを解説…

詳しくみる出勤簿の改ざんは労働基準法違反?罰則や企業の対応、不正予防策を解説

出勤簿の改ざんは、労働基準法に違反する行為です。軽い気持ちで行った、あるいは見て見ぬふりをした結果、企業は罰金や多額の未払い残業代請求といった深刻なリスクを負うことになりかねません…

詳しくみる7時間労働の休憩時間は?労働法に基づく定義や注意点を解説

7時間労働の休憩時間は、45分以上が法定の基準です。労働基準法に従い、休憩時間の定義や適切な休憩の取り方を理解することは、従業員の心身を配慮するためにも重要です。 本記事では、休憩…

詳しくみる勤務時間の虚偽申告はなぜバレる?法律上の罰則や会社に改ざんされた場合の対応も解説

「少しだけならバレないだろう」「生活が苦しいから…」そんな軽い気持ちで勤務時間をごまかしていないでしょうか。勤務時間の虚偽申告は、いわゆる「カラ残業」や「勤怠の改ざん」として、多く…

詳しくみる就業規則の慶弔休暇規程の記載例・雛形|日数や適用範囲、休日の取り扱いなども解説

従業員のライフイベントに配慮し、安心して働ける環境を整備することは、企業の持続的な成長にもつながります。その中でも慶弔休暇は、従業員の働きやすさを支える福利厚生のひとつとして、エン…

詳しくみる就業規則を作成!絶対的必要記載事項は?使える雛形・テンプレート

就業規則は何のために作成するの? 就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。 職場でのルールを定め、労使…

詳しくみる

-e1761054979433.png)