- 更新日 : 2025年12月24日

雇用保険とは?加入条件と申請方法について

失業した際に支給される失業手当(基本手当)は、雇用保険制度に基づいて給付されるものです。雇用保険は、労働者の生活の安定や再就職の支援を目的とした公的保険制度であり、失業時だけでなく、教育訓練を受ける場合などにも活用できる重要な仕組みです。

ここでは、雇用保険の給付の種類や加入条件、手続きの流れについて解説します。

目次

雇用保険とは

雇用保険は、政府(厚生労働省)が管掌する強制加入の社会保険制度です。労働者が失業などで収入源を失った場合に生活の安定を図り、再就職を促進するため失業給付(基本手当)等を支給します。また育児休業取得時などにも給付金を支給し、雇用の継続を支援する役割も担っています。さらに、失業の予防や職業訓練の支援など、労働者の雇用機会拡大や能力開発といった事業も実施する総合的な制度です。

雇用保険の種類

雇用保険では、失業中の生活支援だけでなく、育児や介護、教育訓練など、働く人のライフステージや状況に応じたさまざまな給付制度が設けられています。

基本手当(失業手当)

最も代表的な給付が「基本手当」、いわゆる「失業手当」です。これは、失業中の求職者が次の仕事を探す間の生活を支えるための給付で、雇用保険に一定期間以上加入していた人が対象になります。退職理由によって給付開始までに待機期間や給付制限が設けられる場合があり、自己都合退職では約1ヶ月の給付制限があるのに対し、会社都合退職ではすぐに給付が始まります。

給付額は、離職前の平均賃金をもとに計算され、年齢や収入によって上限・下限が定められています。支給される日数は、離職理由や被保険者期間、年齢によって異なり、おおむね90日から330日が基本とされています。

再就職手当

再就職手当は、基本手当の受給資格を持つ人が、所定の条件を満たして早期に再就職した場合に支給される給付です。支給対象となるのは、残りの基本手当日数が所定の割合以上ある中で、雇用保険の適用事業所に就職した場合などです。新しい職場での継続就業が見込まれ、かつ受給資格決定日から7日間の待期期間が過ぎていることなどが条件に含まれます。

この手当は、基本手当の残日数に応じて算出され、再就職先で長く働くことが期待される場合には、最大70%相当額まで支給されることもあります。就職活動への積極性を促す制度として、利用される機会も多くなっています。

就業促進定着手当

再就職手当を受け取って再就職した人が、6ヶ月以上その職場で継続勤務した場合に申請できる給付です。再就職後の賃金が以前の仕事より低かった場合に、その差額の一部を補う目的で設けられており、就業の定着を後押しする仕組みです。再就職しても収入が下がることを懸念して転職に踏み切れない人にとって、有効な支援策となっています。

申請には賃金明細や賃金台帳などの証明が必要となり、支給額の上限は設けられています。支給を受けるには申請期限があるため、忘れずに確認しておくことが大切です。

教育訓練給付

教育訓練給付は、雇用保険の被保険者または離職者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合に、その費用の一部が支給される制度です。給付の目的は、労働者の能力向上と再就職の促進にあり、雇用の安定を支援する役割を担っています。

この制度には「一般教育訓練給付」「特定一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付」の3種類があり、それぞれ対象となる講座や支給額の上限が異なります。専門実践教育訓練給付では、看護師や保育士、IT関連資格などの職業訓練に対して最大80%までの費用が支給されるケースもあり、スキルアップを目指す人にとって有益な制度です。

給付の対象になるには、一定の雇用保険加入期間が求められますが、離職後でも1年以内であれば利用可能です。講座の受講前にハローワークで受給資格の確認を行う必要があります。

高年齢求職者給付金

65歳以上で離職した人のうち、雇用保険の被保険者であった期間が一定以上ある人に対して支給されるのが高年齢求職者給付金です。この制度は、基本手当とは異なり、年金との併給が認められており、原則として一時金として支給されます。

対象者は、離職日前に高年齢被保険者(65歳以上)として雇用保険に加入していた人で、離職後も再就職を希望していることが条件です。被保険者期間が1年以上であれば支給対象となり、支給額は過去の賃金に応じて算出されます。

高年齢での再就職を支援する制度として活用されており、年齢を理由に受給資格を失わないよう設計されています。

育児休業給付

出産や育児のために仕事を一時的に休業した場合に支給されるのが育児休業給付です。育児と就業の両立を支える制度として、多くの企業や従業員に利用されています。

対象となるのは、雇用保険の被保険者であり、育児休業を取得する予定のある人です。支給期間は原則として子が1歳になるまで(保育所に入れない場合などは最長2歳まで延長可能)であり、支給額は休業前賃金の67%を育休開始から180日間支給、その後は50%となります。

この給付は、男女問わず取得できる点が特徴で、最近では「産後パパ育休」としての利用も拡大しています。給付金の受給には、会社からの育休取得証明や賃金台帳などの書類をハローワークに提出する必要があります。

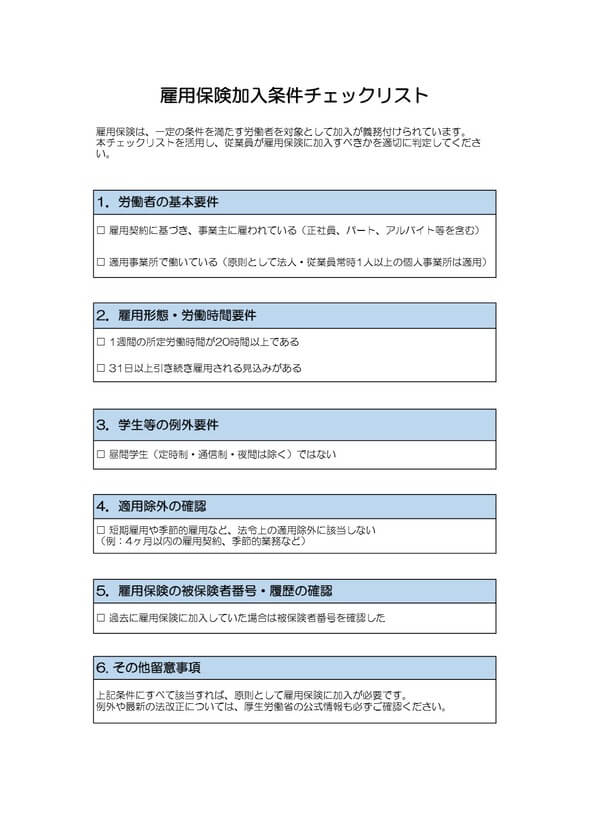

雇用保険の適用範囲と加入条件

原則として労働者を1人でも雇用する事業所は雇用保険の適用事業所となり、事業主(会社)は労働者を雇用保険に加入させる義務があります。雇用保険の被保険者となる条件は、①31日以上の雇用見込みがあること、②週の所定労働時間が20時間以上であること、③昼間学生ではないことの3点です。これらの条件を満たす労働者は正社員だけでなくパートタイム労働者やアルバイトであっても被保険者となり、雇用保険への加入が義務付けられます。

大学などに通う昼間学生のアルバイトは原則として適用除外ですが、卒業見込みで卒業後も継続雇用される場合など一定の例外では被保険者となります。

雇用保険の保険料は事業主と労働者双方が負担し、事業の種類ごとに定められた料率を給与から天引き・納付します。集められた保険料および国庫負担により、失業給付や各種助成事業の財源としています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

失業手当の受給条件と給付制限

雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)を受給するには一定の条件を満たす必要があります。本章では受給資格の要件、離職理由による給付制限の違い、給付日数の目安について解説します。

失業手当の受給資格要件

雇用保険の基本手当を受け取るには、大きく2つの要件を満たす必要があります。

1つ目は就労の意思と可能性があることです。ハローワークに求職の申込みを行い、いつでも就職できる能力(健康状態や環境)があるにもかかわらず職に就けない「失業の状態」にあることが求められます。言い換えれば、積極的に求職活動を行っている失業中でなければなりません。したがって、病気やケガで当面働けない場合や、妊娠・出産・育児のためすぐ働けない場合、一時的に休養する目的で退職した場合、結婚して家事に専念している場合などは「すぐに就職できる状態」にないため基本手当を受給できません。

2つ目の要件は一定期間以上雇用保険に加入していたことです。原則として、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。ここでいう「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた月のうち賃金支払基礎日数が11日以上(または月労働時間が80時間以上)ある月を1ヶ月とカウントします。

ただし、倒産・解雇など会社都合による離職や、有期契約の更新拒否等やむを得ない理由による離職の場合(特定受給資格者や特定理由離職者と呼ばれます)は要件が緩和され、離職日前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。これは、会社都合退職者などは予期せず職を失うケースが多いため、受給資格を得やすくする特例措置です。

失業手当の受給期間

基本手当を受給できる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から起算して1年間です。この1年の間に所定給付日数分の失業手当を受け取ることになります。ただし、在職中の怪我や病気、妊娠・出産・育児などの理由で長期間働けない状況が続いた場合には、ハローワークで申請することにより受給期間の延長が可能です。

延長できる期間は最長で4年間までとなっており、延長期間内であれば受給手続きを再開できます。例えば、妊娠出産で半年間求職できなかった場合、その分だけ受給期間を延長することで基本手当を受け取る権利を保つことができます。

離職理由による給付制限と給付日数の違い

基本手当の給付条件や給付日数は、離職理由によって大きく異なります。「自己都合退職」(労働者の自己の意思で退職した場合)と「会社都合退職」(倒産・解雇など会社の事情で離職を余儀なくされた場合)で取扱いが変わる点に注意が必要です。

給付制限

自己都合退職の場合は給付制限と呼ばれる待機期間があります。雇用保険の基本手当には、受給手続き後まず7日間の待期期間(支給されない期間)があり、その後、自己都合退職者には原則さらに1ヶ月間、基本手当が支給されない期間が設けられています。この待期満了後から約1ヶ月間の給付停止措置を「給付制限」といいます。つまり自己都合で離職した場合、ハローワークで手続きしてから実際に初回の失業手当が支給されるまで、おおむね1ヶ月半程度かかることになります。

一方、会社都合退職など正当な理由のある離職の場合、給付制限は科されません。倒産や解雇等で離職した特定受給資格者や、一部の特定理由離職者については待期期間(7日)の終了後、直ちに基本手当の支給対象期間となります。離職理由が会社都合か自己都合かは、ハローワークが離職票の内容や本人・事業主の申立てを確認して判断します。

離職票の離職理由に納得がいかない場合(例:実際には会社からの退職勧奨だったのに自己都合退職と記載されている等)は、ハローワークに申し出て事実関係の調査・判断を仰ぐことができます。

給付日数

所定給付日数(受給できる基本手当の合計日数)も離職理由や雇用保険の加入期間、離職時の年齢によって異なります。一般的な自己都合退職者の場合、所定給付日数は90日~150日ですが、会社都合退職などの特定受給資格者や特定理由離職者の場合はこれより手厚く設定されます。

倒産・解雇等で急に離職を余儀なくされた場合や、有期契約の更新拒否により離職した場合には、再就職までの準備期間が必要であることから最大で330日の長期となる給付日数が認められる場合があります。なお、障害者や刑余者などの就職困難者は、最大360日までが給付日数となります。

雇用保険法の最新改正

雇用保険法の最新改正により、この給付制限期間の取扱いが見直される予定です。2024年に成立した法改正に基づき、2025年4月以降は自己都合退職者の給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月へ短縮されています。また、離職前後に自ら職業訓練などの教育訓練を受講した場合には給付制限を課さずに基本手当を支給する新制度も導入済です。

ただし直近5年間に自己都合退職を繰り返している場合など、一部ケースでは従来通り給付制限が長くなる可能性があります。このように制度変更も行われていますので、最新の情報を厚生労働省やハローワークの公式発表で確認することが重要です。

失業手当の給付額

基本手当として支給される失業給付の金額(基本手当日額)は、離職前の賃金額に応じて算定され、おおよそ退職前の給与の45%~80%程度に設定されています。賃金が低かった人ほど高い給付率(最大80%)、賃金が高かった人ほど低い給付率(最低45%)が適用される仕組みです。また年齢によっても給付率や上限額が異なり、高年齢層(60~64歳)は若年層より給付率が若干低めに抑えられます。

基本手当日額は直近6ヶ月の平均賃金(日額)を基に計算されますが、上限額・下限額が法律で定められており、毎年度見直されます。例えば、平均月収20万円程度の方の場合、基本手当の月額換算は約13.5万円(60歳未満の場合)となるなどの目安が公表されています。

失業手当を受給する際の注意点

まず、受給中は定期的にハローワークで失業認定を受ける必要があります。通常4週間ごとに指定された「失業認定日」に来所し、その直近の期間に求職活動を行った実績などを申告します。ハローワークは、申告内容から引き続き「積極的に就職活動をしている失業の状態」であることを確認し、基本手当の支給を継続します。仮に認定日に来所しなかったり、求職実績が認められなかったりする場合は、その期間の給付は受けられません。

また、受給期間中に就職が決まった場合やアルバイトで収入を得た場合は速やかに申告する義務があります。一定の要件を満たして早期就職した場合には再就職手当(残りの基本手当日数の一部をボーナスとして支給する制度)の対象となることもあります。一方で、内緒で就労しながら失業手当を受け取り続けるような行為は、不正受給に該当するため厳禁です。

万一、不正受給が発覚した場合、以後一切の給付資格を失うとともに、受給額の全額返還と最大2倍相当の追加納付という重いペナルティが科されます。

雇用保険の手続きの流れ

ここでは、雇用保険への加入手続きから実際に失業給付を受け取るまでの一般的な流れを、企業の人事担当者側と労働者(求職者)側の両面から説明します。

【企業側】被保険者の加入手続き

労働者を新たに採用した際、その労働者が雇用保険の加入要件を満たす場合には、事業主は雇用保険の資格取得手続きを行わねばなりません。雇用開始日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を会社所在地を管轄するハローワークに提出する必要があります。この届出によって当該従業員が雇用保険に加入したことが公式に登録されます。

ハローワークでの手続き完了後、事業主には「雇用保険被保険者証」と「被保険者資格取得確認通知書」が交付されます。雇用保険被保険者証は被保険者番号などが記載された書面で、従業員本人に渡されるものです。事業主はこの被保険者証を速やかに労働者へ交付し、雇用保険に加入済みであることを本人が確認できるようにします。

以上が加入時の基本手続きで、これにより労働者は雇用保険の被保険者となります。なお事業主は、労働者の資格取得届の控えや雇用保険関係書類をその従業員の離職後4年間は保管する義務があります。

【企業側】離職時の手続き

労働者が退職した際にも、事業主には雇用保険の資格喪失手続きを行う義務があります。従業員が離職により被保険者でなくなった場合、事業主は退職日の翌々日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出しなければなりません。この喪失届には「雇用保険被保険者離職証明書」(離職証明書)を添付して提出します。

離職証明書には退職者の雇用保険加入期間や最終賃金額、退職理由などが記載され、ハローワークが受給資格の可否や給付日額・給付制限の有無等を判断するための資料となります。事業主は賃金台帳や出勤簿などを基に正確に離職証明書を作成しなければなりません。

ハローワークに資格喪失届と離職証明書が受理されると、退職者本人には「雇用保険被保険者離職票-1」「離職票-2」が交付されます。離職票は基本手当の受給手続きに必要な書類で、離職証明書の内容を労働者向けにまとめたものです。事業主は離職票が発行されたら速やかに退職者へ渡すか郵送する必要があります。

離職票の交付は退職者が失業給付を受け取るために不可欠であり、これが手元にないとハローワークで受給手続きができません。悪意をもって離職票の発行を拒んだ場合、事業主は雇用保険法違反となり罰則を科される可能性もあります。

【求職者側】失業手当の申請と受給までの流れ

離職票を受け取った離職者(求職者)は、ハローワークで基本手当の受給手続きを行います。自身の居住地を管轄するハローワークに出向き、「求職の申込み」(求職者登録)を行った上で離職票(-1、-2)を提出します。この際、運転免許証などの本人確認書類、マイナンバーカード等の番号確認書類、証明写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚、本人名義の預金通帳(振込先確認用)なども持参します。

必要書類が揃えば、ハローワークの職員が受給資格の決定手続きを行います。提出された離職票の内容や雇用保険加入期間を確認し、前述の受給要件を満たしているか審査されます。同時に離職理由についてもハローワークが客観的に判定します。

こうして基本手当を受ける資格が認められると、「雇用保険受給資格者」となり、その場で受給説明会(雇用保険説明会)の日時が指定されます。初回手続き時には「雇用保険受給資格者のしおり」という冊子が交付され、以後の手続きや求職活動のルールが説明されます。

指定された受給説明会(通常、受給資格決定から1〜2週間以内に実施)に出席すると、今後の失業認定や給付の具体的な流れについて説明を受けます。説明会当日には「雇用保険受給資格者証」(受給者であることを証明するカード)と「失業認定申告書」が配布され、第一回目の失業認定日(4週間ごとの最初の認定日)が通知されます。

以降は、原則4週間に一度ハローワークで失業認定を受けつつ、指定されたサイクルで基本手当が支給されます。給付金は通常、認定日から約1週間後に指定口座へ振り込まれます。

雇用保険に関するよくある疑問

雇用保険についてよくある疑問と回答をまとめました。

入社して1ヵ月以内に退職した場合でも、雇用保険の適用対象になる?

入社して1ヵ月以内に退職した場合でも、一定の条件を満たしていれば雇用保険の被保険者として扱われます。雇用保険の加入条件は、①31日以上の雇用見込みがあること、②週の所定労働時間が20時間以上であることの2点です。

たとえ実際の在籍期間が1ヵ月未満でも、雇用契約の段階で31日以上働く予定があり、週20時間以上働いていれば、雇用保険に加入し、資格取得手続きが行われることになります。

ただし、失業手当(基本手当)を受け取るには、原則として離職前の2年間に通算12ヵ月以上の被保険者期間が必要です。1ヵ月で退職した場合、通常はこの条件を満たさないため、失業給付の対象にはなりません。

1ヵ月での退職でも雇用保険に加入していたかどうかと、給付の対象となるかどうかは分けて考える必要があります。

雇用保険に加入していた期間が短くても失業手当はもらえる?

基本手当(失業手当)を受け取るには、原則として離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヵ月以上あることが必要です。ただし、倒産や解雇などによる会社都合退職や、有期契約の満了など一定の理由による離職であれば、この条件が緩和され、過去1年間に6ヵ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。

被保険者期間は、1ヵ月ごとに賃金支払基礎日数が11日以上(または労働時間が80時間以上)ある月を1ヵ月とカウントします。したがって、たとえ1つの会社での在籍期間が短くても、過去に雇用保険に加入していた期間と合わせて通算できる場合もあります。受給資格の有無については、離職後にハローワークで確認できます。

雇用保険に二重に加入していた場合、給付に影響はある?

複数の会社で同時に働いており、それぞれの勤務が雇用保険の加入要件を満たしていた場合、雇用保険に二重に加入していたというケースが発生することがあります。このような場合、原則として「主たる事業所」(勤務時間が長い方)での被保険者資格が有効とされ、その他の加入分は手続き上「取消し」または「調整」が行われます。

万一、誤って二重加入となっていたとしても、基本手当の受給資格そのものに重大な影響はありません。ただし、離職後にどちらの職場を基準にするかによって、受給資格の判定や給付額の計算に違いが生じる可能性があります。手続きの誤りに気づいた場合は、速やかにハローワークへ相談しましょう。

いざというときのために雇用保険制度の理解を深めよう

雇用保険は、労働者のためのものです。加入期間中に保険料を納めることで、失業時などの際に生活を支える制度として機能します。さらに、雇用保険は失業時に限らず、在職中のキャリアアップを目指す場面でも活用が可能です。教育訓練給付や育児休業給付など、さまざまな支援制度が用意されていますので、雇用保険の仕組みを正しく理解し、将来に備えて上手に活用しましょう。

よくある質問

雇用保険とはなんですか?

労働者の生活の安定や就職の促進のための公的保険制度です。雇用保険に加入している(していた)労働者は、失業したときや育児休業・介護休業などで働けないときに給付金を受けることができます。 詳しくはこちらをご覧ください。

雇用保険の加入条件について教えてください。

原則として一人でも労働者を雇用している企業は適用事業所となり、条件に合致する労働者の加入手続きを行う義務があります。「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込み」の労働者の加入条件です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

役員は労災保険の適応外?特別加入についても解説!

労災保険は、労働者のための保険制度であることから、事業主や役員は対象外になっています。基本的に事業主・役員は労災保険へ加入することも、給付を受けることもできません。しかし労働者と同…

詳しくみる厚生年金の最高額は?いくらもらえる?

老齢厚生年金の受給額は支払ってきた保険料に応じて決まるため、基本的には現役時代の年収が多い人ほど、また加入期間が長いほど多くの年金を受け取れます。 ただし、保険料の計算の基礎となる…

詳しくみる通勤中の事故は労災になる?認められないケースは?

通勤途中に発生したケガや交通事故は、状況によっては「労災保険」の対象になります。とはいえ、すべての通勤中の事故が労災として認定されるわけではなく、判断には法律上の基準や過去の運用実…

詳しくみる雇用保険とはどんな保険?

雇用保険とはどのような保険でしょうか。「雇用保険とは……」と聞くと、失業した際にお金が給付される失業等給付のことを思い浮かべる人が多いでしょう。 しかし、雇用保険とは、失業保険だけ…

詳しくみる社会保険料はいつから給与天引き?入社・退職・産休育休時のタイミングを解説

新入社員の入社や従業員の退職、産休・育休といったタイミングで、「社会保険料はいつから発生し、いつの給与から天引きすればよいのか」と悩むことはありませんか。社会保険料は資格取得月から…

詳しくみる扶養手当不支給証明書とは?書き方や記入例、提出先、注意点を解説

扶養手当不支給証明書は、扶養手当制度を設けている企業が、従業員に対して扶養手当を支給していないことを証明する社内書類です。共働き世帯では、配偶者の一方が手当を受給している場合、もう…

詳しくみる