- 更新日 : 2025年11月21日

外国人労働者を雇用するには?受け入れるメリットや問題、採用方法を解説

日本の労働市場は、外国人労働者なしでは考えられません。彼らは多様なスキルと経験を持ち、日本の企業に新たな可能性をもたらす一方で、外国人労働者を雇用することは一定の課題も伴います。この記事では、外国人労働者の現状や受け入れのメリット・デメリット、採用方法について詳しく解説します。

目次

外国人労働者とは?

外国人労働者とは、簡単に言うと「自国」ではなく「ほかの国」で就労する外国人の労働者のことを指します。

出入国管理及び難民認定法(入管法)では、日本国籍のない外国人に29種類の在留資格を定めています。

このうち、外国人労働者として就労が認められるのは、

①在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

②就労活動に制限がない在留資格

の2つです。

厚生労働省では、これらを踏まえて外国人労働者を次の5種類に分けています。

- 身分に基づき在留する者

- 就労目的で在留が認められる者

- 特定活動

- 技能実習

- 資格外活動

なお、「留学」及び「家族滞在」などで取得した在留資格については、アルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、原則として1週28時間まで就労できます。

身分に基づき在留する者

定住者(主に日系人)、永住者、日本人の配偶者等であり、これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、さまざまな分野で外国人労働者として働けます。

就労目的で在留が認められる者

いわゆる「専門的・技術的分野」とされる外国人労働者であり、「高度な専門的な職業」「大卒ホワイトカラー、技術者」「外国人特有または特殊な能力等を活かした職業」の3つに大別されます。

特定活動

技能実習、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、外交官等に雇用される家事使用人、ワーキングホリデー等が該当します。

技能実習

技能移転を通じて、開発途上国への国際協力を目的とするものです。平成22年7月1日に施行された改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになりました。

資格外活動

留学生のアルバイト等、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(大学等の留学生は1週28時間以内、各種学校等の就学生は1日4時間以内)で、相当と認められる場合に働くことが許可されている外国人労働者です。

このように、外国人労働者は日本の労働力として大きな役割を果たしており、多様な背景やスキルを持つ人々が日本の経済活動に貢献しています。

日本における外国人労働者の現状は?

2024年10月末現在の日本における外国人労働者数は230万2,587人であり、前年から 25万3,912人増加しています。届出が義務化された2007年以降では、過去最高です。

参考:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

国別の外国人労働者の推移

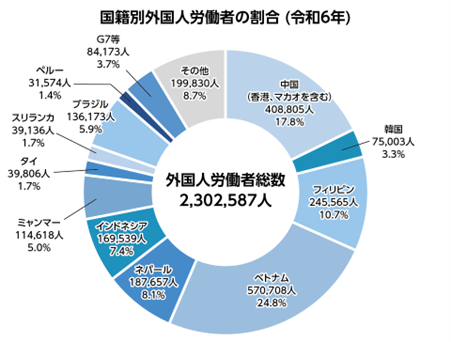

外国人労働者数を国籍別に見ると、最多はベトナムの57万708人(外国人労働者数全体の24.8%)で、次いで中国 40万8,805人(同17.8%)、フィリピン24万5,565 人(同10.7%)となっています。

※図表「国籍別外国人労働者の割合」

参考:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点) 図3 国籍別外国人労働者の割合

前年からの増加率が高い国は、ミャンマー11万4,618人(61.0%)、インドネシアが16万9,539人(39.5%)、スリランカ3万9,136人(33.7%)です。

在留資格者数が減少している国としては、ブラジル(13万6,173人、0.7%減)、G7のアメリカ(3万4,459人、 1.2%減)などがあります。

都道府県別の傾向

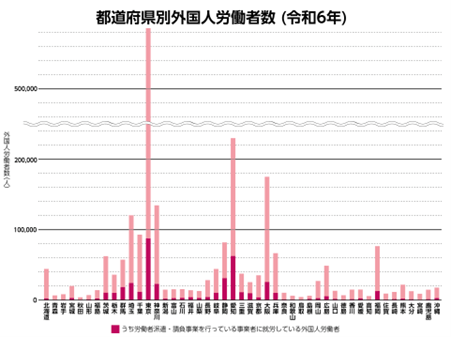

外国人労働者数の都道府県別の割合を見ると、上位3都府県は次のようになっています。

- 東京 58万5,791 人 (全体の 25.4%) 〔前年 54万2,992人〕

- 愛知 22万9,627 人 (同 10.0%) 〔同 21万159人〕

- 大阪 17万4,699 人 (同 7.6%) 〔同 14万6,384人〕

※図表「都道府県別外国人労働者数」

参考:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)参考7外国人雇用事業所数・外国人労働者数(都道府県別)

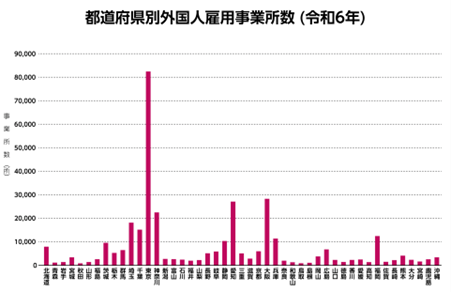

また、外国人を雇用する事業所数の都道府県別の割合を見ると、東京が 24.1%、愛知が 7.9%、大阪が 8.2%となっています。

※図表「都道府県別外国人雇用事業所数」

参考:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点) 別表2 都道府県別外国人雇用事業者数及び外国人労働者数

産業別の傾向

外国人労働者数の産業別の割合を見ると、「製造業」が 26.06%と最も多く、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」 15.4%、「卸売業、小売業」 13.0%となっています。

外国人労働者の就労形態として多く見られる労働者派遣・請負事業について、産業別に外国人労働者数を見ると、「製造業」では7万6,487人(同産業の外国人労働者数全体の12.8%)、労働者派遣業を含む「サービス業(他に分類されないもの)」では、23万6,415人(同66.7%)という状況です。

参考:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末現在)

外国人労働者を受け入れるメリット

外国人労働者の現状を見てきましたが、日本の事業所が受け入れるメリットとして、どのようなことが挙げられるのでしょうか。ここでは、以下の4点を紹介します。

人手不足の解消と労働力の確保

日本は少子高齢化により、労働力人口が減少しています。特に製造業や介護、農業などの分野で人手不足が顕著です。外国人労働者を受け入れることで、これらの産業の労働力を確保できるため、企業の安定的な運営や生産量の維持を図れます。

新しいアイデアや技術を生み出せる

外国人労働者は、異なる文化や背景を持っているのが特徴です。彼らの持つ異なる視点や考え方は、新しいアイデアや技術の発見につながる可能性があります。これにより、企業のイノベーションの源泉となることが期待されます。

新たな市場開拓や海外進出につながる

外国人労働者の国籍や言語能力を活用することで、その国の市場にアクセスしやすくなります。特に、消費市場が拡大しているアジア諸国との取引や、新たな海外進出を検討している企業にとっては、外国人労働者の存在は大きなアドバンテージとなるでしょう。

助成金を利用できる

政府は外国人労働者の受け入れを促進するために、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を設けています。

また、キャリアアップ助成金など各種雇用関係助成金は日本人労働者だけでなく外国人も対象です。

これらを活用することで、外国人労働者の採用や研修のコストを軽減でき、経済的なメリットを享受できます。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは、外国人ならではの事情を考慮した就労環境を整備するためのもので、最大72万円の助成金を受け取れます。

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の労働者の成長を支援するための制度です。非正規雇用の労働者を正社員化したり、労働条件の改善を行ったりする場合に助成金が提供されます。外国人労働者も助成の対象です。

外国人労働者を受け入れるデメリット

多くのメリットがある一方でデメリットもあるため、よく把握しておく必要があります。

コミュニケーションの難しさ

外国人労働者の受け入れには、言語や文化の違いから生じるコミュニケーションの障壁があります。日本語能力が不足している場合、指示の理解や業務の進行に支障をきたす可能性があります。また、ビジネス文化やコミュニケーションスタイルの違いも考慮する必要があり、誤解や対立が生じることも想定しておかなければなりません。

受け入れまでに時間がかかる

外国人労働者を雇用するにはビザの取得や居住許可の手続きが必要で、これらには時間がかかります。特に特定の技能や職種を持つ人材を求める場合、適切な人材の探索や手続きの遅延などで、すぐに人材を確保することが難しい場合があります。

雇用に関する煩雑な手続き

外国人労働者の雇用では、通常の雇用とは異なるさまざまな手続きや書類の提出が求められます。在留資格の確認や更新、労働許可の取得など、日本の法律や規定を理解し、適切に対応しなければなりません。また、雇用契約や日常の労務管理などでも、留意すべきことが増えるため、人事部門の負担が増加する可能性があります。

外国人労働者の受け入れ制度

日本の外国人労働者受け入れ政策では、技能や経験のレベルに応じて、異なる制度や条件が設けられています。詳しく見ていきましょう。

特定技能1号

「特定技能1号」は2019年に導入されたビザ制度の一部で、特定の16の業種での技能や経験を持つ外国人を対象としています。この資格を持つ者は日本での就労が許可されますが、家族の同伴は認められていません。

滞在期間は5年間となっており、1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新が必要です。

- 介護

- ビルクリーニング

- 素形材産業

- 産業機械製造業

- 電気・電子情報関連産業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 林業

- 木材産業

特定技能2号

「特定技能2号」は、特定技能1号よりも高度な技能や経験を持つ外国人を対象としたビザ制度です。この資格を持つ者は家族の同伴が許可され、また滞在期間の上限は設けられていないため、事実上の永住が可能です。

特定技能2号は、特定技能一号16業種から「介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業」を除く11業種が対象となります。

特定技能と技能実習の違い

技能実習制度は、開発途上国からの実習生が日本の企業や団体で技能や知識を学ぶための制度です。最長5年間の滞在が可能ですが、その後日本での就労を継続するためには「特定技能1号」への移行が必要となります。一方で特定技能は、ある程度の技能や経験を持つ外国人が日本での就労を目的とした制度です。技能実習との最大の違いは、技能実習が「学ぶ」を目的としているのに対し、特定技能は「働く」を目的としている点です。

外国人労働者を受け入れる問題点

外国人労働者の受け入れには、複数の問題があります。日本の社会にとっても課題となっており、その解決が求められています。具体的な問題点を4つ挙げましょう。

長時間労働など労働環境の未整備

外国人労働者は、法令に違反した厳しい労働環境に置かれることがあります。特に技能実習生などの分野では、安全基準違反、割増賃金未払い、長時間労働や休日なしの労働が多数報告されています。

全国の労働局や労働基準監督署が行った技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を見ると、10,378事業場(実習実施者)のうち7,602事業場(73.3%)が該当しています(厚生労働省「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況(令和5年)」)

※参考:厚生労働省「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況(令和5年)」

これは日本の労働文化や、外国人労働者を「格安の労働力」として捉える誤った認識から生じるものであり、改善が求められています。

低賃金になりやすい

外国人労働者は、低賃金で雇用されやすいという課題も抱えています。言語の壁や日本の労働市場に不慣れであることに乗じて、安い労働力として雇用しようという悪質な事業主側の思惑もあります。

前述の国の報告では、技能実習生から労働基準監督署に対して労働基準関係法令違反の是正を求められた申告の件数は141件となっていますが、そのうち支払われる賃金額が最低賃金額未満のケースは3位でした(厚生労働省「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況(令和5年)」)。

言語や文化・宗教の違い

言語や文化の違いがあるため、外国人労働者とのコミュニケーションは容易ではありません。そのため、業務上の指示の誤解や、職場の人間関係でのトラブルが発生しやすくなります。これに対応するための研修や、サポート体制の整備が求められます。

不法就労のリスク

ビザの失効や不正な手段での就労も、大きな問題となっています。外国人労働者が不法就労を選ぶ背景には、生計を立てるためなどの経済的理由や情報不足などがあります。企業側も、正しい手続きを踏まずに外国人を雇用する場合があるため、適切な監督体制や法的対応が求められています。

不法就労外国人を雇用した場合、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることも知っておくことが必要です。

外国人労働者の採用方法

外国人労働者の採用に際しては、その背景や文化、言語を理解し、双方のニーズを満たす形で雇用することが大切です。事業主が、直接外国人労働者を雇用するのは困難です。では、どのような採用方法がよいのでしょうか。

人材紹介会社からの紹介

外国人専門の人材紹介会社は、適切なビザや資格を持つ外国人労働者を効率良く探すためのサービスを提供しています。これらの会社は、外国人労働者の背景やスキル、希望を熟知しているため、企業の要望にマッチする人材を迅速に紹介できることが強みです。

求人広告や自社サイトで募集

ウェブサイトやアプリを通じた求人広告や求人サービスは、多様な背景を持つ外国人労働者へアプローチできる手段といえます。特に日本の生活や文化に興味を持つ外国人や、日本に滞在中の外国人に対して効果的です。ただし、英語やその他の言語での情報提供が必要となる場合があります。

大学や専門学校からの紹介

日本国内の大学や専門学校には、多くの外国籍の学生が在籍しています。これらの教育機関からの紹介や、キャリアフェアへの参加を通じて、新卒やインターンとして外国人学生を採用できます。日本の教育や文化を理解しているため、職場への適応がスムーズに進むケースが多いです。

現地での面接・採用

現地に行き面接を実施し採用する方法もあります。この方法では、現地にある自社の関連企業や取引先、自社に在籍している外国人社員の人脈を活用して採用するケースが多いです。

また、最近は現地での面接会を専門とする人材エージェントも多く存在します。それらの利用を検討してもよいでしょう。

外国人労働者を採用し雇用する手続き

外国人労働者の採用は、適切な手続きで行わなければなりません。日本に在留する外国人の採用手続きの手順を見ていきましょう。

大まかな流れは次のとおりです。

- 在留資格の確認

- 労働契約の締結

- 在留資格(就労ビザ)の変更・申請

- 入社準備

- 雇用

また、労働契約を締結したらハローワークへ書類を提出する必要があります。

在留資格の確認

外国人労働者を採用する前に、その者が日本での就労を許可されている在留資格を有していることを確認する必要があります。具体的には、パスポートや在留カードなどの公的文書を確認し、適切なビザを所持していることを確かめます。

労働契約の締結

在留資格を確認したら、労働契約書を締結します。その際は労働基準法に基づき、賃金、労働時間等の雇用条件を明記した労働条件通知書を交付する必要がありますが、特に外国人労働者については、本人が理解できるよう内容を明らかにした書面にしなければなりません

(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」平成19年8月3日付厚生労働省告示第276号)。

また、雇用の際には本人の氏名、在留資格などの所定事項について、ハローワークへ届出ることが義務付けられています。

在留資格(就労ビザ)の変更・申請

留学生や観光ビザなど、就労を許可されていない在留資格である場合、本人が適切な就労ビザへの変更を申請し、許可を受ける必要があります。

事業主は地方出入国在留管理局へ問い合わせるなどして、書類提供や手続きをサポートすることも求められます。

入社までの準備

ビザの申請や変更が完了したら、入社の準備を進めます。社内での通訳・翻訳や住居の手配、生活情報の提供など、外国人労働者がスムーズに日本での生活・仕事を始められるようサポートしてください。

雇用開始

入社日以降はオリエンテーションや研修を行い、業務を開始します。初めて日本の職場で働く彼らは、環境や文化の違いに戸惑うこともあるため、配慮とサポートが必要です。

外国人労働者を雇用する際の注意点

外国人労働者を雇用する際の注意点について解説します。主な注意点は次の4つです。

- 求人条件と実際の労働条件を一致させる

- 外国人雇用に関する届出を行う

- 同一労働同一賃金を守る

- 受け入れ環境を整える

それぞれ詳しく見ていきましょう。

求人条件と実際の労働条件を一致させる

外国人労働者を雇用する際、求人条件と実際の労働条件が一致しているか確認しましょう。たとえば、社会保障への加入義務が挙げられます。

社会保障に加入することで、手取額は契約時の金額と異なります。社会保障の説明が不十分だと、外国人労働者から条件が違うと思われるかもしれません。

外国人労働者に誤解を与えないように、誤解が生じそうなケースについてはしっかりと説明するように心がけましょう。

外国人雇用に関する届出を行う

外国人労働者を雇用する際は、外国人雇用状況の届出を行う必要があります。事業主が届出る必要があるもので、外国人の雇用や離職状況とあわせて、氏名や在留資格などの情報を記載してハローワークへ届出ます。

同一労働同一賃金を守る

外国人を採用するにあたって、同一労働同一賃金を守る必要があります。外国人だからといって安く雇用できるわけではありません。

そのほか、労働基準法や最低賃金法も日本人と同じように適用されることはあらかじめ理解しておきましょう。

受け入れ環境を整える

外国人労働者を受け入れる際には、社内の体制や環境を整える必要があります。業務に支障が出ないように、研修や訓練を行う以外に手続きについても説明できるようにしておく必要があります。

あわせて、日本人と外国人では文化が異なるため、日本人労働者に理解を求めておくことも重要です。日本人労働者と外国人労働者がお互いに理解し合える場を構築できるようにしましょう。

外国人労働者を採用する際には、メリットだけでなく、問題点も把握しておこう!

外国人労働者を雇用することは、企業に新たなチャンスをもたらしますが、言語や文化の障壁といった問題や法的な規制があります。

しかし、適切な採用方法と手順で進めていけば、外国人労働者を受け入れることで得られるメリットを活用できます。外国人労働者を採用する際には、問題点に正面から向き合い、より競争力のある組織を作り上げることが大切です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

ワーキングプアとは?年収の目安や原因、解決策を解説

ワーキングプアとは働いているのにもかかわらずに、貧困状態にある人を指します。一般的には年収200万円以下、収入が生活保護を受ける基準を超えない場合がワーキングプアに該当するとされています。大きな社会問題であるため国が支援するとともに、企業も…

詳しくみるExcel(エクセル)のアンケート集計できるテンプレートは?使い方や手順を解説

アンケートの結果をまとめようとすると、「どこから手を付けたらいいのかわからない」「Excel(エクセル)でうまく集計できない」と感じることがあるでしょう。 とくに、質問の数が多かったり、複数回答が混ざっていたりすると、手作業では時間がかかり…

詳しくみるCOOとは?意味や役割・CEOとの違いを解説

COOとは、企業における最高執行責任者のことです。COOは、CEOが決定した経営方針に則って業務を執行し、CEOのサポートを行います。この記事では、COOの意味やCEOとの違い、仕事内容、必要なスキル、COOを企業に置くメリット、COOにな…

詳しくみるOKRとは?目標設定や管理に使える方法をわかりやすく解説

企業の目標管理にはいろいろな方法があります。OKRとは、それらの目標管理手法のひとつです。全社員が同じ方向を向いて、明確な優先順位を持ちながら、一定ペースで計画を進行することを目的としています。 ここではOKRの意味、他の手法との違い、設定…

詳しくみる正論ハラスメント(ロジハラ)とは?職場での具体例・特徴・対処法を解説

正論ハラスメント(ロジカルハラスメント、略してロジハラ)は、正論や論理を用いて相手を必要以上に追い詰め、精神的な苦痛を与える行為を指します。正しいことでも、相手の状況や感情を無視して一方的に押し付ければ、それはハラスメントになりかねません。…

詳しくみる形骸化とは?意味や使い方・例文、社内の形骸化を防ぐ方法を解説

近年、ビジネスの世界でよく耳にする「形骸化(けいがいか)」という言葉。多くの企業や組織でさまざまな取り組みや制度が導入される中、その本来の目的を忘れ、形だけが残ってしまう現象を指します。 形骸化は組織の効率や生産性を大きく低下させる原因とも…

詳しくみる