- 作成日 : 2022年9月9日

中小企業の働き方改革 – 関連法や対応方法を紹介

2019年4月から施行された働き改革法案において、中小企業は一部の項目が猶予されていましたが、その後順次適用がスタートしています。取り組みの柱は長時間労働の規制の強化や有給休暇の取得促進、雇用形態による賃金格差の是正などです。今回は中小企業における働き方改革の必要性や関連法案、現状と課題を踏まえた対応方法を解説します。

目次

中小企業こそ働き方改革に関係がある?

働き方改革改革法案は2019年4月から施行され、中小企業は一部の項目について猶予されていましたが、2020年4月より順次適用が始まっています。

人員不足に陥ることが多く、また大企業に比べて労働生産性が低い傾向にある中小企業にこそ、働き方改革は必要な取り組みだといえるでしょう。ここでは働き方改革の関連法案や中小企業の定義、中小企業への適用時期などを解説していきます。

働き方改革の関連法案

働き方改革における、主な取り組みの目的は次の2つです。

- 長時間労働を是正し多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現する

- 雇用形態に関わらない公正な待遇を確保する

働き方改革関連法は、これらの目的を実現するために、以下8つの労働法の改正を行うための法律を指します。

- 労働基準法

- 労働契約法

- 労働安全衛生法

- 労働時間等設定改善法

- 労働者派遣法

- パートタイム労働法

- じん肺法

- 雇用対策法

また、働き方改革の具体的な法改正事項は以下のとおりです。

- 平時の残業時間上限を1か月で45時間、1年で360時間に制限

(特別条項付き36協定を届け出た場合でも、1か月の残業時間の上限を100時間とする) - 年5日間の有給休暇の義務化

- すべての労働者を対象に、客観的な記録に基づく労働時間の把握

- 残業時間が60時間を超える際の割増賃金率を25%から50%に引き上げ

- 雇用形態の違いによる基本給や賞与などの待遇の差を是正

- 高度な専門知識を持ち、一定水準以上の年収を得る労働者を労働時間規制の対象外とする

(高度プロフェッショナル制度) - フレックスタイム制の清算期間を、1か月から3か月に変更

- 退勤後から翌日出社時まで、9時間から11時間程度の間隔を設ける

(勤務間インターバル) - 産業医の活動環境を整備し、機能を強化

中小企業の定義

業種ごとに、「出資金・資本金」または「常時使用する従業員の人数」が以下の人数であれば、中小企業と定義されます。

| 業種 | 要件 |

|---|---|

| 製造・運輸・建設業、その他 | 出資金もしくは資本金の総額が3億円以下、 または常時使用する従業員数が300人以下 |

| 卸売業 | 出資金もしくは資本金の総額が1億円以下、 または常時使用する従業員数が100人以下 |

| 小売業 | 出資金もしくは資本金の総額が5,000万円以下、 または常時使用する従業員数が50人以下 |

| サービス業 | 出資金もしくは資本金の総額が5,000万円以下、 または常時使用する従業員数が100人以下 |

特に関連する業界|建設業・製造業

前述した時間外労働の上限の見直しは、医師や自転車運転業務のほか、建設業に関して例外的に5年間の施行の猶予が与えられました。

建設業は、長時間労働の常態化が課題とされる業界の1つです。建設現場では複数の建設会社が連携して工事を行うことが一般的であり、自社のみが長時間労働への対策を講じることが難しいといった背景があります。

また「鹿児島県及び沖縄県にける砂糖製造業」も、時間外労働の上限規定に関する適用猶予の対象とされています。季節的な業務に該当し繁閑の差が著しく、また離島という立地上、すぐに人材確保を行うのが困難であるというのがその理由です。

働き方改革の中小企業への適用時期は?

大企業、中小企業ともに2019年4月から適用されている働き方改革の項目は、下記のとおりです。

- 年5日間の有給休暇の義務化

- 事業者による労働者の労働時間の把握

- 高度プロフェッショナル制度

- フレックスタイム制清算期間の変更

- 勤務間インターバル制度の努力義務

- 産業医の活動環境の整備

一方で中小企業は、3つの項目において適用の猶予を認められています。以下、時系列順に並べています。

- 罰則を伴う時間外労働の上限規制

(大企業:2019年4月1日~、中小企業:2020年4月1日~) - 雇用形態の違いによる待遇の差の是正

(大企業:2020年4月1日~、中小企業:2021年4月~) - 月60時間を超える残業の割増賃金率引き上げ

(大企業:2019年4月1日〜、中小企業:2023年4月1日~)

特に、月60時間を超える残業の割増賃金率引き上げは、中小企業ではこれから施行される予定であるためチェックしておきましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド

雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。

本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。

中小企業の働き方に関する現状

中小企業は、業務量に対する人員不足の問題を抱えている割合が高く、長時間労働の問題が根深く存在します。国内雇用の約7割を占めるのは中小企業であるため、働き方改革を着実に行うことが求められます。

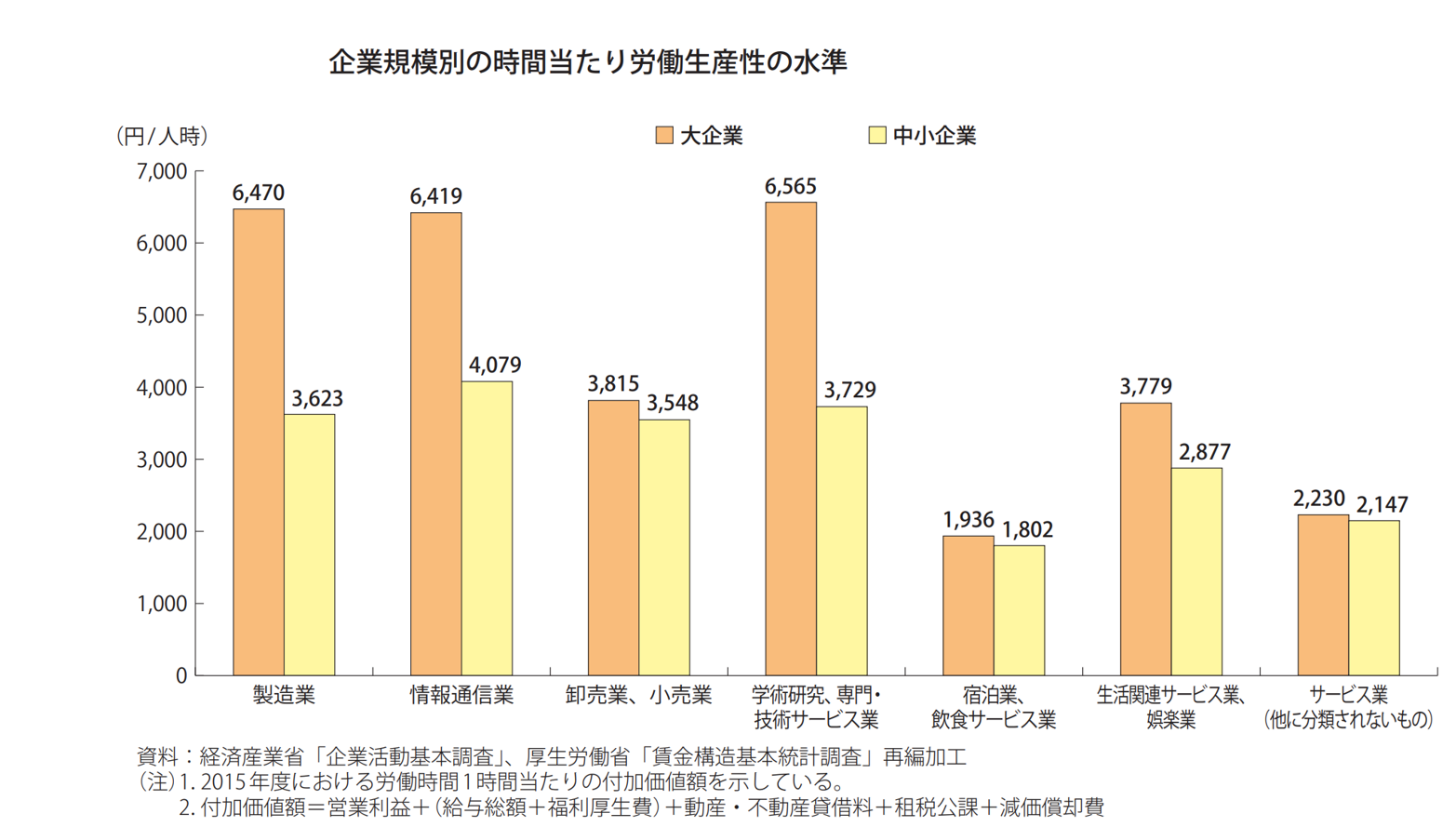

労働時間の長さとともに、中小企業における労働生産性の水準も低さも課題です。「中小企業白書2018」によると、全7業種において大企業よりも労働生産性が低いことが明らかになっています。

労働生産性とは、簡単にいうと労働者1人あたりにつき、生み出される利益を数値化したものです。

働き方改革の成果を出すためには、長時間労働の是正や有給休暇の取得にとどまらず、その先の労働生産性の向上を目指した取り組みを行うことが重要です。

中小企業の働き方改革に関する課題

中小企業が働き方改革を行う中で生じやすい課題としては、以下の3つが挙げられます。

- 恒常的な人員不足

- 人材の確保が困難

- 資金不足

中小企業における最も大きな課題は、恒常的な人員不足といえるでしょう。そのような状況下では、時間外労働を短縮したり有給休暇の取得を促進したりすることが困難な可能性があります。業務過多の状況のまま労働時間を短くすると、サービスや商品の質の低下や業務遅延が起こりかねません。

表面上の是正だけでなく、働き方の見直しとセットで進めない限り、従業員の業務負担が増してしまいます。その結果離職率が上がり、さらなる人員不足が起きないように注意しましょう。

また人材の確保が困難であることも、中小企業が抱えやすい課題の1つです。人員不足であるならば新しく従業員を雇えばよい、というような簡単な問題ではありません。中小企業は大企業に比べて採用コストをかけられない上、知名度や労働環境、待遇などの面で人気に差がつきやすいのが現状です。

働き方改革を進めるためには、適正な人員数を確保する必要があります。しかし、現状の人手不足が背景にある労働環境の課題などがネックとなり、採用がままならないといったジレンマに陥りやすいのです。

さらに、雇用形態の違いによる基本給や賞与などの待遇の差を是正する、いわゆる「同一労働同一賃金」の取り組みによって、人件費が上がる可能性が高い点も懸念事項です。たとえ採用できたとしても、業務に追われる状況では教育のコストと時間を確保できず、個々のスキルアップと戦力化は見込めないかもしれません。

中小企業が働き方改革を進めるためには、「働き方改革推進支援助成金」や「キャリアアップ助成金」などを有効に活用するのも一案です。

働き方改革推進支援助成金は、労働時間の短縮や有給休暇取得の促進にむけた環境整備に取り組む中小事業主に対して、かかった費用の一部を助成するものです。またキャリアアップ助成金は、非正規雇用の従業員の正社員化や処遇改善などを実施した事業主に対して助成が行われます。

そのほか働き方改革を効果的に進めるためには、従業員から働き方や有給休暇の取得状況などの実態をヒアリングして、現状を正しく把握することが重要です。また、できる限り業務をシステム化することも効果的といえるでしょう。

働き方改革は中小企業にこそ必要な取り組み

働き方改革法案は2019年4月から施行され、中小企業は一部の項目について猶予されていましたが、2020年4月より順次適用がスタートしています。働き方改革によって魅力ある職場づくりを実現できれば、人員不足の解消につながり、結果的に労働生産性の向上にも結びつくと考えられます。

働き方改革は、慢性的な人手不足の状況にある企業が多く労働生産性に課題を抱える傾向にある中小企業にこそ、必要な取り組みだといえるでしょう。従業員へのヒアリングによって現場の実態を把握する、助成金を活用する、システム化を進めるといったポイントをおさえて、働き方改革を進めていきましょう。

よくある質問

中小企業と働き方改革の関係について教えてください。

慢性的な人手不足の状況にある企業が多く、労働生産性に課題を抱える傾向にある中小企業にこそ、必要な取り組みだといえます。詳しくはこちらをご覧ください。

中小企業の働き方について現状はどういった状況ですか?

中小企業の多くが恒常的な人員不足でありながら新規採用に難航しているため、業務量と人員数のバランスが取れず、長時間労働を強いられている状況です。また労働生産性の水準の低さも課題です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

15連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!

15連勤は、働く人にとって非常に過酷な状況です。身体的な疲労と精神的なストレスが限界まで積み重なり、心身ともに追い詰められてしまいます。働き続けることが当たり前になってしまう前に、…

詳しくみる二重派遣とは?禁止理由や罰則、確認方法、起こりやすい業界

二重派遣とは派遣先企業がさらに別の会社に労働者を派遣し、第2の派遣先での指揮命令を受けて働かせることを指します。二重派遣は職業安定法や労働基準法に抵触するため、罰則が課されます。本…

詳しくみる年間休日の最低ラインは?平均日数の多い業種や含まれる休暇を解説

会社や事業所は、従業員の年間休日を設定しなければなりません。労働基準法では、最低限「毎週1日」または「4週間に4日以上」の休日を与えることが義務付けられています。これをもとにした最…

詳しくみるSTOP!サービス残業 労働時間を見直そう

サービス残業とは?その定義は? 一般的に「サービス残業」とは、「賃金不払い残業」のことを指し、時間外労働や深夜労働、休日労働に対して、適切に計算された割増賃金が支払われないことをい…

詳しくみる長時間労働の基準とは?36協定と過労死ラインをわかりやすく解説

自社の労働時間が「長時間労働」にあたるのか、判断に迷うことはないでしょうか。長時間労働は、従業員の心身の健康を損なうだけでなく、企業の生産性低下や法的リスクにもつながる重要な経営課…

詳しくみる就業規則の作成は怖くない!簡単にできる作り方解説(テンプレート付き)

就業規則を作るのが面倒と感じている方、どう作るか分からなくて困っているという方が多いのではないでしょうか?しかし、一定の条件を満たした企業は、就業規則を作成することが義務付けられて…

詳しくみる