- 更新日 : 2025年11月20日

アルバイトの健康診断は義務?費用は自己負担?対象条件や受けたくない場合も解説

「アルバイト先から健康診断を受けるように言われたけど、これって義務なの?」「費用は自己負担って本当?」

アルバイトの健康診断について、このような疑問や不安を抱えている方は少なくありません。結論から言うと、条件を満たすアルバイト従業員に対して、事業主(会社)が健康診断を実施することは法律で義務付けられています。

この記事では、アルバイトの健康診断の対象となる条件から費用の負担、受けたくない場合の対処法まで詳しく解説します。

目次

アルバイトの健康診断は法律上の義務

「アルバイトなのに健康診断?」と驚くかもしれませんが、健康診断の実施は、働く人の健康を守るための大切なルールとして法律で定められています。正社員かアルバイトかという雇用形態は関係ありません。まずは、その根拠となる法律と、対象者の定義について見ていきましょう。

根拠となる法律「労働安全衛生法」

アルバイトの健康診断の根拠となるのは「労働安全衛生法」という法律です。この法律の第66条に基づき、事業主は労働者に対して医師による健康診断を実施する義務があります。違反した事業主には、労働安全衛生法第120条に基づき、最大50万円の罰金が科される可能性があります。

「常時使用する労働者」とは

法律では、健康診断の対象者を「常時使用する労働者」と定めています。この「常時使用する労働者」にアルバイトやパートタイマーが含まれるかどうかがポイントになります。具体的には、契約期間と労働時間の2つの条件を満たす場合に、健康診断の対象者として扱われます。雇用形態に関わらず、これらの条件に合致すれば、会社は健康診断を実施しなければなりません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック

健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。

年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

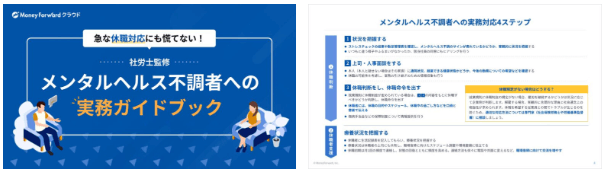

メンタルヘルス不調者への実務ガイドブック

入社や異動が多く発生する時期は、環境の変化によるストレスでメンタルヘルス不調に陥りやすくなります。

本資料は職場でメンタルヘルス不調者が発生した際の対応手順のほか、休職時トラブルへの対処方法も解説しています。

健康診断のご案内(ワード)

従業員へ健康診断の実施を案内する際に活用できる、ワード形式のテンプレートです。

社内周知にかかる作成工数を削減し、事務連絡を円滑に進めるための資料としてご活用ください。

アルバイトが健康診断の対象となる条件

では、具体的にどのような条件のアルバイトが健康診断の対象になるのでしょうか。雇入時と定期健康診断の2つのタイミングに分けてチェックしていきましょう。

雇入時健康診断の対象者

雇入時健康診断とは、新しく労働者を雇い入れる際に実施する健康診断のことです。労働安全衛生規則第43条により、常時使用する労働者を雇い入れる際は、原則として全員が対象となります。この場合の「常時使用する」には、期間の定めのない契約で働くフルタイムのアルバイトはもちろん、定期健康診断の対象となるパートタイマーも含まれます。

定期健康診断の対象者

定期健康診断は、雇入れ後、1年以内ごとに1回、定期的に実施される健康診断です。対象となるのは、以下の2つの条件を両方満たすアルバイト・パートタイマーです。

- 契約期間の定めがない、または契約期間が1年以上(更新により1年以上になる場合を含む)

- 1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する正社員の4分の3以上

例えば、正社員が週40時間勤務の職場であれば、週30時間以上働くアルバイトの方が対象となります。

短期・短時間アルバイトの場合

では、上記の条件に満たない短期や短時間のアルバイトの場合はどうでしょうか。

例えば、2ヶ月の短期バイトや、週の労働時間が正社員の半分程度(4分の3未満)の場合、法律上の定期健康診断の実施義務は発生しません。

ただし、深夜業などの特定業務に従事する場合は、労働時間に関わらず健康診断の対象となることがあります。安全配慮の観点から、会社が独自に健康診断を実施するケースもあります。

アルバイトの健康診断の費用は誰が負担するのか

労働安全衛生法において、事業主に実施が義務付けられている健康診断の費用は、事業主が負担すべきものとされています。したがって、会社がアルバイト従業員に健康診断の費用を負担させることは、原則として認められません。

費用は自己負担と言われた時の対処法

もし会社から「費用は自己負担で」「給料から天引きします」と言われた場合は、どうすれば良いのでしょうか。まずは、この記事で得た知識をもとに、「法律上、健康診断の費用は会社負担が原則だと聞きました」と確認してみましょう。それでも聞き入れてもらえない場合は、労働基準監督署や、各都道府県の労働相談センターに相談することをおすすめします。一人で抱え込まず、専門機関を頼ることが大切です。

交通費や受診時間の賃金の取り扱い

健康診断の費用そのものは会社負担ですが、法律上、交通費や受診時間の賃金は企業の裁量に委ねられています。ただし、厚生労働省の通達では、会社の指示で受診する以上、賃金を支払うのが望ましいとされています。就業規則を確認したり、事前に会社に確認したりしておくと、後のトラブルを防げるでしょう。

アルバイトの健康診断の受け方と流れ

健康診断を受ける場所は、主に2つのパターンがあります。

- 会社が提携している医療機関(病院やクリニック)を指定する

予約も会社側で手配してくれることが多く、あなたは指定された日時に行くだけで済みます。 - 自分で医療機関を探して受診する

「近くの病院で受けて、領収書と診断書を提出してください」といった指示がされます。その際は、必要な検査項目を会社に必ず確認しましょう。

自分で病院を探す場合、一般的な流れは以下の通りです。

- 会社に必要な検査項目を確認する

- 健康診断を実施している病院を探し、電話やWEBで予約する

- 予約日時に病院へ行き、健康診断を受ける

- 後日、健康診断結果(診断書)を受け取る

- 診断書を会社に提出する(領収書も忘れずに) 特に、結果が出るまでには1〜2週間かかる場合があるため、提出期限に間に合うよう、早めに予約・受診することが大切です。

アルバイトの健康診断に関してよくある質問

最後に、アルバイトの健康診断に関してよくある質問とその回答をまとめました。

学生アルバイトは学校の健康診断結果を使える?

学生アルバイトの方で、大学などで健康診断を受けたばかりという方もいるでしょう。その健康診断の結果(健康診断書)が、雇入時から遡って3ヶ月以内のものであり、かつ会社が指定する検査項目をすべて満たしている場合に限り、その結果を提出することで雇入時健康診断に代えることが認められています。会社に一度、学校の健康診断結果が使えるか確認してみると、手間と時間を節約できるかもしれません。

健康診断を受けたくない場合は拒否できる?

事業主が健康診断を実施する義務があるのと同様に、労働者にも「健康診断を受ける義務」が労働安全衛生法第66条の5で定められています。正当な理由なくこれを拒否した場合、会社によっては就業規則に基づき、懲戒処分の対象となる可能性もあります。何より、自身の健康状態を把握する機会を失うことは、あなたにとって一番のデメリットと言えるでしょう。

やむを得ない事情がある場合は、まず正直に会社へ相談することが重要です。例えば、「指定された病院が遠すぎる」「どうしてもその日は都合が悪い」といった理由であれば、日程や場所の変更を検討してくれるはずです。

健康診断書に有効期限はある?

雇入時健康診断の代わりとして、以前に受けた健康診断の結果を提出する場合、その診断書は受診日から3ヶ月以内のものである必要があります。3ヶ月以上経過している診断書は、原則として無効となりますので注意が必要です。会社から診断書の提出を求められた際は、その有効期限に気をつけましょう。

自分の健康を守るために、正しい知識で健康診断を受けよう

今回は、アルバイトの健康診断について、法律上の義務から費用負担、具体的な受け方までを網羅的に解説しました。

- 条件を満たせばアルバイトでも健康診断は法律上の義務

- 費用は原則として会社が負担する

- 労働時間(正社員の3/4以上)と契約期間(1年以上)が対象の目安

- 受けたくない場合も、まずは会社に相談することが大切

健康診断は、会社のためだけでなく、何よりもあなた自身の健康を守るための大切な機会です。正しい知識を身につけ、安心して健康診断を受け、いきいきとアルバイトに励んでください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

基礎年金番号通知書と年金手帳の違いは?提出する場面やよくあるトラブルを解説

就職や転職の際に会社から提出を求められる「年金手帳」。令和4年4月以降は新規発行が終了し、代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されるようになりましたが、制度変更の内容や会社とのやりとりについて、正しく理解できていない方も多いのではないでしょ…

詳しくみる雇用保険の基本手当とは?給付額や要件を解説

「雇用保険」と聞いてまず思い浮かぶのが失業等給付の基本手当ではないでしょうか? 基本手当は、離職して失業した際に受給要件を満たすと支給されるものです。 その受給要件、受給期間や基本手当の計算に必要な賃金日額、基本手当日額、所定給付日数につい…

詳しくみる社会保険の加入条件とは?パートや50人以下企業の場合もあわせて解説

社会保険は、雇用形態にかかわらず、日本の労働者が必ず関わる公的な保険制度です。とくに2024年10月以降、パート・アルバイトの中でも勤務時間が短い短時間労働者を対象とした適用事業所の規模要件が拡大され、企業担当者には全雇用形態の加入条件を正…

詳しくみる社会保険診療報酬支払基金とは? 保険医療機関との関わり

社会保険支払基金(社会保険診療報酬支払基金)は、病院などの保険医療機関で働いている人にとって目にする機会の多い名称ではないでしょうか。診療費の請求やレセプトの送付など、日々の業務で実際にやり取りをしている人も少なくないと思います。 ここでは…

詳しくみる労災保険に加入していないとどうなる?未加入のリスクや責任

労災保険は、常勤やパート・アルバイトなど、労働者の業務上あるいは通勤による傷病等に対して必要な保険給付を行い、保険料は会社が負担します。 会社が労災保険の加入手続きを行わなかった場合、罰則はあるのか?また、会社が労災保険に加入していなかった…

詳しくみる社会保険の算定基礎届とは

社会保険料は、会社と従業員である被保険者が必要な金額を折半して負担します。 そして、被保険者が負担する保険料は、毎月支払われる給与や賞与などの報酬に比例した金額です。 しかし、実際に支給される報酬は毎月変動するものであるため、社会保険料やそ…

詳しくみる

-e1763463724121.jpg)