- 更新日 : 2024年9月6日

従業員名簿とは?テンプレートを基に必要項目や書き方、保存方法を解説

企業における人事管理の根幹ともいえる従業員名簿は、労働者の基本情報を記録し、適切な雇用管理を行うために不可欠の法定帳簿です。この記事では、従業員名簿の定義から、日常業務での活用方法、正確な記入方法、そして法令に基づいた保存方法まで、人事担当者が押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。また、従業員名簿のテンプレートも提供します。

目次

従業員名簿(労働者名簿)とは

従業員名簿は、企業が従業員の情報を管理するために作成する重要な書類です。従業員の氏名、生年月日、住所、連絡先、雇用形態、職種などの基本情報を一覧にまとめたものです。

また、従業員名簿は、労働基準法で作成が義務付けられている法定帳簿の一つであり、労働基準監督署の調査や社会保険の手続きなどで必要とされます。

従業員名簿は法定三帳簿の一つ

労働基準法では、以下の三つの帳簿を作成し、保存することが義務付けられています。

- 労働者名簿(従業員名簿)

- 賃金台帳

- 出勤簿(タイムカード)

これらの帳簿は、法定三帳簿と呼ばれています。従業員名簿のその一つであり、労働基準監督署の調査で提示を求められる場合があります。

従業員名簿の対象者

従業員名簿には、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員など、雇用形態にかかわらず、すべての労働者を記載する必要があります。ただし、役員や個人事業主、家族従業員は対象外です。

従業員名簿、労働者名簿、社員名簿の違い

従業員名簿、労働者名簿、社員名簿は、同じような意味で使われることがありますが、厳密には以下のような違いがあります。

- 従業員名簿:正社員、パートタイマー、アルバイトなど、すべての労働者を対象とした名簿

- 労働者名簿:従業員名簿と同義で使われることが多い

- 社員名簿:正社員のみを対象とした名簿

労働基準法で義務付けられているのは、正確には労働者名簿ですが、一般的に従業員名簿と呼ばれることが少なくありません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

従業員情報の一元管理を実現する方法

従業員情報の収集や転記、複数システムの情報更新など「従業員情報の管理」が複雑になっていませんか?

この資料では、従業員情報の管理でよくあるお悩みとマネーフォワード クラウド人事管理を活用した業務改善方法を紹介します。

労務管理業務のミス・トラブル防止ガイド~身上変更編~

本資料では、身上変更手続きの流れや、よくあるミス・トラブル事例を防ぐためのポイントを紹介します。

ぜひダウンロードのうえ、業務にお役立てください。

社員情報管理シート(ワード)

社員情報の管理にご利用いただける、ワード形式の管理シートです。ダウンロード後、直接入力や編集が可能です。

ぜひ、社内の社員情報管理や整理にお役立てください。

労働者名簿(ワード)

労働者情報の管理にご利用いただける、ワード形式の労働者名簿です。

直接入力や編集が可能になっておりますので、名簿の作成や管理にご活用ください。

従業員名簿が必要な場面

では、従業員名簿のデータはどのような場合に必要となるのでしょうか。会社の人事管理と行政調査の二つに分けてみていきます。

会社の人事管理・労務管理

従業員名簿は、会社が従業員の情報を一元管理するために重要な役割を果たします。

1. 従業員の個人情報管理

・氏名、生年月日、住所、連絡先などの基本情報を管理

・入社日、退職日、異動歴などの雇用履歴を記録

2. 労務管理への活用

・労働時間管理、休暇管理、給与計算などに必要な情報を提供

・社会保険や労働保険の手続きに活用

3. 人事評価や教育研修の参考資料

・従業員の職歴、スキル、資格などの情報を把握

・人材育成計画や配置転換の検討に役立てる

従業員名簿は、会社の人事・労務管理において欠かせない基礎資料であり、適切に作成・更新・保管することが求められます。

行政調査など

従業員名簿は、労働基準監督署などの行政機関による調査の際に提出を求められる重要な書類の一つです。

1. 労働基準監督署の臨検監督

・ 定期的な調査や従業員からの申告に基づく監督の際に提出を求められる

・労働基準法の順守状況を確認するために使用される

2. 助成金や補助金の申請

・ 雇用関係助成金や各種補助金の申請時に、従業員名簿の提出が必要となる場合がある

・申請内容の正当性を証明する資料として活用される

3. 社会保険や労働保険の調査

・年金事務所や労働基準監督署による調査の際に提出を求められることがある

・加入状況や保険料の適正な納付を確認するために使用される

行政調査に備え、従業員名簿を適切に作成し、必要な情報を漏れなく記載しておくことが重要です。また、調査の際には速やかに提出できるよう、保管方法にも注意が必要です。

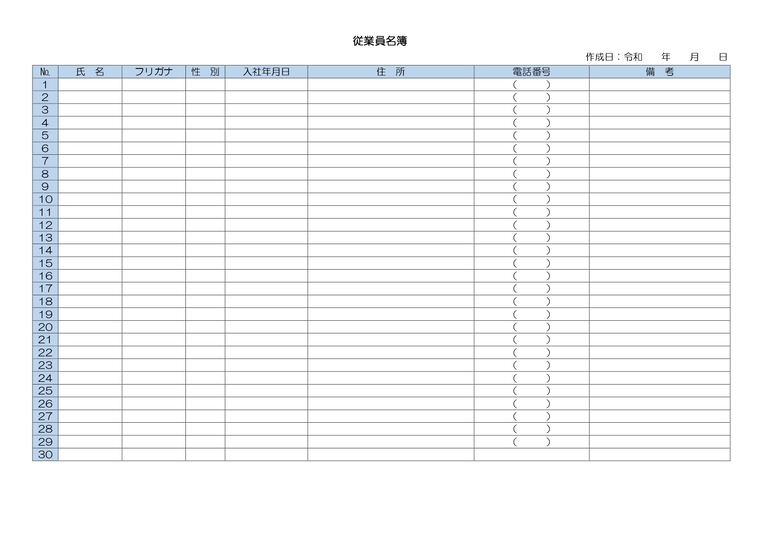

従業員名簿のテンプレート、ひな形

この記事では、従業員名簿のテンプレート、ひな形をダウンロードすることができます。必要に応じて、ぜひ、活用してください。

- 従業員名簿(ワード) テンプレート | 給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」 (moneyforward.com)

- 従業員名簿(エクセル) テンプレート | 給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」 (moneyforward.com)

従業員名簿の必要項目と書き方

ここでは、従業員名簿における必要項目と書き方とともに例文を挙げてポイントを解説しましょう。

必要項目と書き方

従業員名簿には、労働基準法で定められた以下の項目を記載する必要があります。

- 氏名(フリガナ)

- 生年月日

- 性別

- 住所

- 雇入れ年月日

- 退職年月日とその事由

- 従事する業務の種類

- 履歴

これらに加え、企業の人事管理上必要な項目として、以下の情報を記載することが望ましいでしょう。

- 所属部署・役職

- 連絡先(電話番号・メールアドレス)

- 緊急連絡先

- 社会保険の加入状況

- 資格・免許

従業員名簿は、入社時に1人1枚作成し、変更があった際は速やかに更新します。

例文と解説

以下は、従業員名簿の記載例です。

従業員名簿

1. 氏名:山田 太郎(ヤマダ タロウ)

2. 生年月日:○○○○年○月○日

3. 性別:男

4. 住所:東京都新宿区西新宿1-1-1

5. 雇入れ年月日:○○○○年○月○日

6. 退職年月日とその事由:○○○○年○月○日 一身上の都合により退職

7. 従事する業務の種類:総務・人事

8. 履歴:

・○○○○年○○大学経済学部卒業

・2016年4月~2020年3月 ××株式会社 営業部

9. 所属部署・役職:総務部 主任

10. 連絡先:

・電話番号:090-1234-5678

・メールアドレス:[email protected]

11. 緊急連絡先:山田 花子(妻) 080-9876-5432

12. 社会保険の加入状況:

・健康保険:加入

・厚生年金保険:加入

・雇用保険:加入

13. 資格・免許:

・日商簿記2級(○○○○年取得)

・普通自動車第一種運転免許(○○○○年取得)

この例では、法定の記載事項に加え、企業の人事管理上必要な情報も記載しています。従業員の基本情報だけでなく、所属部署や役職、連絡先、緊急連絡先、社会保険の加入状況、保有資格なども記録することで、より詳細な従業員情報を一元管理することができます。

従業員名簿は、労働基準法で定められた法定帳簿であると同時に、企業の人事管理においても重要な書類です。必要項目を漏れなく記載し、常に最新の情報に更新しておくことが求められます。

従業員名簿の保管期間や保存方法

従業員名簿(労働者名簿)は、企業にとって重要な帳簿であり、適切な保管が求められます。以下に、保管方法と期間について解説します。

保管方法と期間

1. 保管方法:従業員名簿は、情報が漏えいしないように適切な管理が必要です。電子データとして保存する場合は、アクセス権限を制限し、セキュリティ対策を徹底することが重要です。また、紙の書類として保管する場合は、耐火性や防水性のある保管庫など安全な環境で保管することが望ましいでしょう。

2. 保管期間:労働基準法に基づく法定帳簿である労働者名簿の保管期間は、原則として5年間とされています。しかし、企業が独自に作成する従業員名簿に関しては、労働基準法の規定に従う必要はありません。企業内部の管理や労務管理の目的に応じて、保管期間を決定することができます。一般的には、労務管理や人事管理に関する法令の定めに従って、5年間以上の保管を推奨します。

更新のタイミング

従業員名簿は、従業員の雇用状況や所属部署などの変更があった場合に適宜更新する必要があります。更新のタイミングは、雇用契約の変更や人事異動が生じた際に即座に行うことが望ましいでしょう。定期的な人事異動のある場合は、月次や四半期ごとに名簿の更新を行うことが一般的です。更新に際しては、正確な情報を迅速に反映することが重要です。

従業員名簿作成にあたっての注意点

最後に従業員名簿を作成するに際しての注意点を五つ、挙げておきましょう。

個人情報のため取り扱いに注意する

従業員名簿は、個人情報を含む重要な文書ですので、取り扱いには十分な注意が必要です。個人情報保護法や関連する規制にのっとり、従業員の個人情報を適切に管理することが重要です。電子情報で管理している場合は、情報漏えいや不正アクセスを防ぐため、アクセス制限やセキュリティ対策を強化し、適切な管理体制を整えることが必要です。

情報に変更があった場合は速やかに更新する

従業員の雇用条件や勤務状況が変化した場合は、速やかに従業員名簿を更新する必要があります。法令順守するためにも適切な情報を保持し、人事管理や労務管理の精度を高めることが大切です。

従業員名簿の作成目的について説明する

個人情報の重要性が注目される昨今、従業員名簿を作成する目的や利用方法について、従業員や関係者に明確に説明することが重要です。従業員が自身の情報がどのように利用されるのかを理解し、安心感を得ることができます。

不必要な共有は避ける

従業員名簿は、個人情報が含まれるため、不必要な共有は避けるべきです。必要な社内関係者や業務上の目的にのみ、適切な範囲で情報を共有するようにします。外部への情報提供については、個人情報保護の観点から慎重に検討し、適切な手続きを踏むことが必要です。

セキュリティ対策を行う

従業員名簿の管理においては、セキュリティ対策を十分に行うことが重要です。特に電子情報として人事情報システムの一貫として運用している場合、情報漏えいや不正アクセスを防ぐために、アクセス制限やパスワード保護などの対策を実施し、情報の機密性を確保します。いうまでもなく、紙媒体の場合も安全な保管場所や廃棄方法に注意し、情報の流出を防止することが必要です。

従業員名簿の適切な管理で企業の信頼と効率を高めよう!

法定帳簿である従業員名簿の調整と管理は、企業が人事労務管理を円滑に行ううえで欠かせない基本となる業務です。正確かつ適切に従業員名簿を管理することで企業の業務効率化や法的なリスク回避に大きく貢献します。従業員名簿の適切な管理を心掛けましましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社長の自宅を社宅にする方法| メリット・デメリットや賃料設定も解説

社長の自宅を社宅にするためには、「役員社宅制度」の導入が必要です。「役員社宅制度」によって、家賃も会社経費として計上できます。 本記事では、社長の自宅を社宅にする方法やメリット・デメリットを解説します。ぜひ参考にしてください。 社長の自宅を…

詳しくみる教育研修とは?目的や種類、具体例などを解説

企業の成長を支える根幹は「人」であり、その人材を育てる教育研修は、経営戦略の重要な一角を占めます。それは従業員のスキルを高めて事業成長を促す「攻め」の側面だけでなく、コンプライアンス遵守などを通じて企業をリスクから守る「守り」の側面も持ち合…

詳しくみる希望休が取れないのはパワハラ?有給やシフトでありがちな事例がパワハラに該当するか解説

希望休を反映しないシフトを作成して従業員に出勤を強要し続けた場合、それがパワハラに該当する可能性が高くなるでしょう。一方で、会社側としては必ずしも全ての希望休を実現できないこともあります。 今回は希望休や有給の取得拒否がパワハラ扱いになるケ…

詳しくみる入社手続きは電子化すれば効率化できる!書類の電子化や電子申請の流れを解説

多くの書面を使用する入社手続きは、電子化することで効率が良くなります。紙書類のやり取りと比べ、郵送や印刷、人件費などのコスト削減につながるためです。ただし電子化には、気をつけるべき事項もあります。 本記事では、電子化できる入社手続き例、電子…

詳しくみる従業員の個人情報の利用同意書の書き方は?無料テンプレートつき

従業員の個人情報の利用同意書は、企業が従業員の個人情報を適切に取り扱うことを明確にし、従業員の同意を得るための重要な文書です。この同意書には、主に収集する個人情報の項目、利用目的、第三者提供の有無、管理方法などを明記します。 本記事では、同…

詳しくみる休職期間満了なら自然退職?解雇は違法になる?

従業員が休職期間を満了した場合、会社は復職させる、退職させる、あるいは解雇するかを判断が必要です。こちらの記事では、これらの違いや適切な対応方法について、法的な観点から解説します。また、具体的な手続きや注意点についても分かりやすく説明します…

詳しくみる

-e1763456976307.jpg)

-e1763457332633.jpg)