- 更新日 : 2025年11月13日

交通事故でも労災保険は使用できる?勤務中や通勤中に事故が起こったら

仕事中や通勤途中に交通事故に遭った場合、従業員は、労災保険を利用することも、加害者側が加入している任意保険や自賠責保険から補償を受けることも可能です。

ここでは、交通事故に遭って被害者となった場合に申請できる労災保険のメリットを紹介するとともに、労災保険の申請に必要な第三者行為災害の届出の手続きについて解説します。

目次

交通事故でも労災保険は使用できる?

労災保険とは、労働者の業務上または通勤による怪我・病気等に対して、必要となる給付を行う保険制度です。業務中の移動や通勤途中に交通事故に遭って怪我をした場合、それが労災として認定されれば労災保険の給付を受けることができます。

そもそも労災保険とは?

正社員やパートタイムなど、雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇用する企業は、労災保険に加入しなければなりません。怪我や病気により治療が必要な場合や療養のために働けない場合に給付を行う健康保険は「業務外」の傷病を対象とします。それに対して、労災保険では「業務上」および「通勤上」を原因とした傷病が対象となる点が特徴です。

労災保険が適用される条件

労災保険が適用される傷病の原因は、大きく「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。

業務災害とは、業務上、つまりは仕事に関連した怪我や病気、障害や死亡を指します。このとき注意しなければならないのは、単純に「業務時間内に発生した=労災保険の適用」とはならない点です。たとえ業務時間内に発生した怪我でも、それが業務に関係のない行為や原因によって発生したものは、労災保険の対象となりません。

また、昼休みなどの休憩時間中は、事業主の管理下にあっても業務に従事していません。休憩時間中にした仕事とは関係のない行為は私的行為としてみなされ、業務災害に当てはまらないと判断されます。ただし、休憩時間中であったとしても、企業の設備や施設の管理が原因で災害が発生した場合には、業務災害と判断されます。

業務災害の例

- 仕事中、機械に腕を巻き込まれ怪我をした

- 月の残業時間が100時間以上となる過重労働のためうつ病を発症した

- 会議のため会議室のイスに座ったところ、椅子の足が壊れていて負傷した

一方、通勤災害とは、労働者が家と職場を往復する際に負った怪我や病気、死亡を指します。通常の通勤経路の途中に映画を見に行ったり、居酒屋に飲みにいったりすれば、通勤を中断したものとみなされ、その後通勤経路に戻って帰宅したとしても、通勤には該当しません。

日常生活に必要なものを買い物するくらいの寄り道をするのであれば、通常の通勤経路に戻った後は通勤とみなされます。寄り道など仕事と関係ない時間とその後の経路は、原則として通勤災害の対象外となります。

通勤災害の例

- 出勤途中に駅の階段で転んでけがをした

- 自転車での通勤中に左折する車に巻き込まれ骨折した

業務災害や通勤災害に該当するかどうかは、判断が難しいケースが多くあります。労災保険の対象になるかどうかの判断が難しい場合には、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労災対応がよくわかるガイド

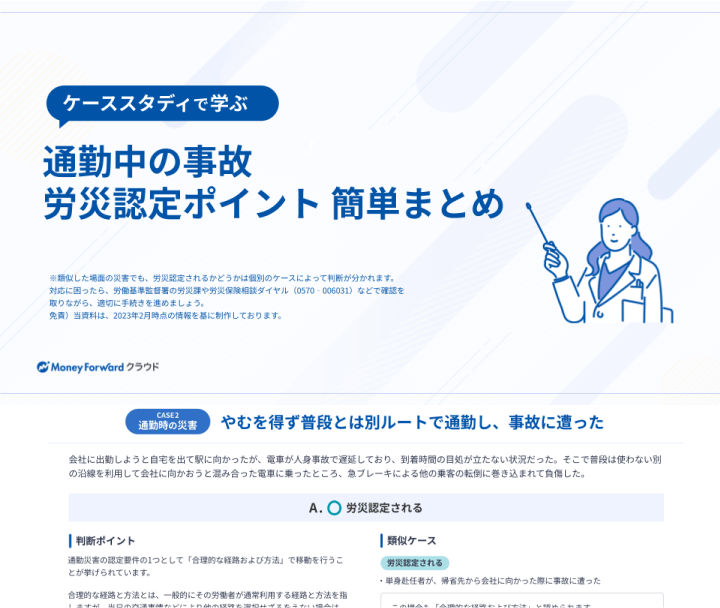

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

勤務中や通勤中の交通事故も労災保険の対象?

通常、交通事故が発生した場合、交通事故の加害者が加入している自賠責保険や任意保険から治療費等が支払われます。ただし、業務中や通勤中の交通事故に対しては、労災保険も適用の対象となります。

交通事故の被害者の場合

仕事中や通勤中に交通事故に遭った被害者は、労災保険の給付だけでなく加害者が加入している任意保険(+自賠責保険)の両方の対象となります。どちらを先に受け取るかは被害者本人の選択となりますが、自賠責保険などから保険金を先に受け取った場合には、支給調整といって、休業補償が二重で支払われないように、相手側から受けた損害賠償の価額を限度に労災保険の給付が支給されようになっています。しかし、労災保険制度にある「特別支給金」や「労災就学等援護費」といった社会的福祉観点から支給される給付に対しては、調整の対象となりません。

つまり、相手側の自賠責保険や任意保険の保険金を受け取るだけでなく、労災保険の特別支給金などを申請することで、被害に遭った際に受け取れる給付が増えることになります。

交通事故の加害者の場合

交通事故の過失が自分にある加害者の場合でも、労災保険の対象となる交通事故であれば、過失の割合に関係なく給付を受けることができます。ただし、被害者から請求された慰謝料については労災保険ではカバーされません。そのため、加害者が加入する保険で支払うことになります。

交通事故の場合、労災保険と任意保険どっちがお得?メリット・デメリット

仕事中や通勤中に交通事故に遭い、労災と認められれば、労災保険と任意保険の両方を受け取ることができます。しかし、労災保険では支給調整が行われることもあり、労災保険と任意保険、どちらがお得であるかはそれぞれの保険の給付内容を踏まえた上で考えることが重要です。

労災保険の特別給付金

労災保険と任意保険の両方を併用する場合、給付内容が重なる部分を二重で受け取ることはできません。ただし、福祉の観点から給付される特別給付金は、支給調整もなく受け取ることが可能です。具体的には、休業によって給料が支払われない場合、給付基礎日額と呼ばれる給料の平均額の60%が、休業補償として労災保険から支給されます。そして、加害者の任意保険には、残り40%を休業損害として請求します。

そのうえで、労災保険からは、休業特別支給金として、給付基礎日額の20%が支払われます。もし加害者の任意保険のみしか請求しなかったとしたら、支払われる休業補償は最高でも休業分100%の補償のみです。しかし、労災保険も申請すれば、120%の補償を受けることができるのです。

過失相殺や限度額がない

通常、自賠責保険には限度額が設定されています。限度額を上回る分の補償については加害者の任意保険に請求しますが、その場合は示談交渉が発生することとなり、交渉次第では受け取れる金額が少なくなる可能性があります。また、交通事故の過失割合によっても、受け取れる補償の金額が変動します。

労災保険は、限度額や過失割合の影響を受けません。労災保険の給付は、労災保険の制度で定められた金額が支給されます。しかし、加害者である相手側との示談の内容に休業補償をこれ以上請求しないような内容があると、労災保険の手続きをしても労災保険が支払われなくなることがあるため注意しましょう。

慰謝料は労災保険に含まれない

労災保険では特別支給金も支給されますが、交通事故の慰謝料は支給されません。そのため、被害者が加害者に交通事故の慰謝料を請求をする場合には、加害者が加入する保険に請求する必要があります。

交通事故における労災保険の手続き

業務災害または通勤災害と認められる交通事故に遭った場合、災害の責任は「加害者」という第三者にあります。そのため、労災保険は一時的には保険から必要な補償を支給するものの、後で災害の原因である第三者に支払ってもらうという、「求償権」を加害者に行使します。

したがって、交通事故における労災保険の手続きでは、求償をスムーズに行うために、所轄の労働基準監督署に第三者行為災害届を提出します。さらに、以下の書類を提出する必要があります。

- 「交通事故証明書」又は「交通事故発生届」

- 念書(兼同意書)

- 示談書の謄本又はそのコピー(示談が行われている場合)

- 自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書又は保険金支払通知書(賠償などを受けている場合)

- 死体検案書又は死亡診断書(死亡の場合)

- 戸籍謄本(死亡の場合)

労災事故報告書のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

通勤中や業務中の交通事故は労災保険を利用できる

通勤中や業務中に交通事故にあった場合には、業務災害や通勤災害と認められれば労災保険から給付が行われます。加害者の自賠責保険や任意保険に損害賠償を請求するだけではなく、労災保険の申請も忘れないようにしましょう。

労災保険は、任意保険のように限度額や過失割合の影響を受けません。また、支給調整の対象とならない特別支給金も支給されます。交通事故の場合、任意保険や自賠責保険に頼りがちですが、労災保険が利用できる可能性を考え、労災保険の適用の可否を労働基準監督署に確認してみるといいでしょう。

よくある質問

交通事故でも労災保険は使用できますか?

通勤中や仕事中の交通事故は労災保険の対象になります。通勤経路を外れて買い物をしに行ったというような私的行為中の交通事故では、労災保険は適用されません。詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故の場合、労災保険と任意保険どちらがお得ですか?

労災保険では休業中に給料が支払われない場合、給料の平均額の60%と特別支給金の20%が支給されます。任意保険には慰謝料など労災保険ではカバーできないものもあり、どちらがお得ということはありません。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

厚生年金の試算・計算方法について – 将来もらえる年金額を予測

会社員や公務員は、老齢になると2種類の年金を受け取ることができます。国民年金から受け取る年金が老齢基礎年金、厚生年金から受け取る年金が老齢厚生年金です。老齢基礎年金は、基本的に加入…

詳しくみる労働保険の申告書、従業員なし・0人の書き方は?継続・廃止の記入方法

労働保険の年度更新の時期(毎年6月1日~7月10日)が近づくと、申告書の準備が必要になります 。しかし、「前年度は従業員が0人だった」「年度の途中で全員退職して、現在は従業員がいな…

詳しくみる雇用保険料とは?2025年の法改正における変更点についても解説

雇用保険とは? 雇用保険制度は失業時などに生活と雇用を安定させることを目的とした公的保険制度で、原則として労働者を1人でも雇用する事業所に適用されます。雇用保険制度の目的や対象者、…

詳しくみる国保と社保は何が違う?対象者や保険料・扶養・給付内容を徹底比較

国民健康保険(国保)と社会保険(社保)の主な違いは、加入対象者や保険料の負担方法、扶養制度の有無、給付内容にあります。社保は主に会社員が対象で保険料は会社と折半、扶養制度がある一方…

詳しくみる労災は使わない方がいい?メリット・デメリットを徹底比較

仕事中や通勤途中にケガや病気をしたとき、労災保険を使うかどうか悩む方は非常に多くいます。「会社に迷惑をかけるのではないか」「申請手続きが面倒そう」など、不安や疑問は尽きないものです…

詳しくみる社会保険の改定まとめ!社会保険の種類・対象・保険料の計算方法も解説

日本の社会保険制度は大きな改定期を迎えており、企業の人事・法務担当者や被保険者にとって最新情報の把握が欠かせません。社会保険改定のポイントとして、短時間労働者への適用拡大、保険料率…

詳しくみる