- 更新日 : 2025年11月20日

厚生年金は強制加入?必ず加入しなければならない?

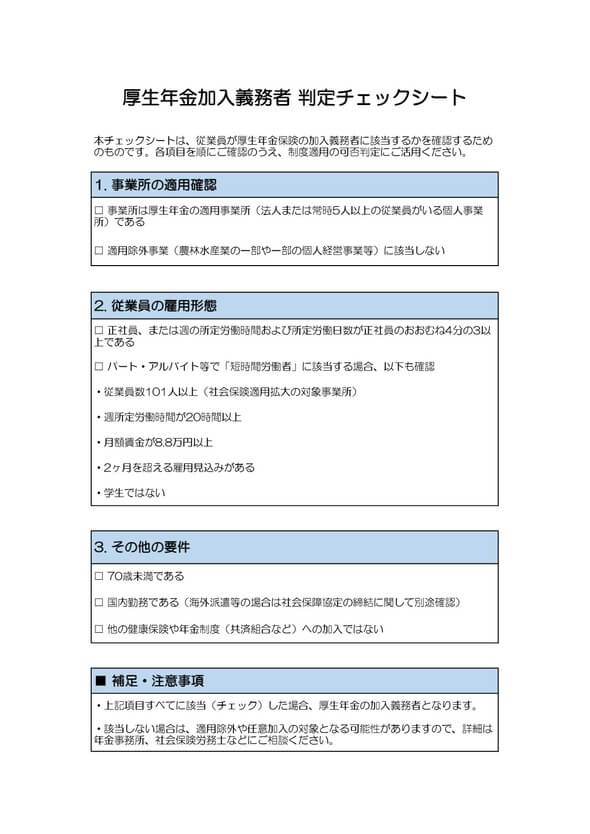

給与から引かれる厚生年金の保険料。「将来もらえる年金は減る」という話を耳にすると、「厚生年金に加入しなくてもいいのでは…」と考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、適用事業所に勤務する方は、原則として厚生年金保険は強制加入です。

ここでは、どんな方が厚生年金保険の被保険者となるのか、加入条件について詳しく解説します。

目次

厚生年金は強制加入?必ず加入しなければならない?

厚生年金保険は一部の例外を除き、強制適用事業所に雇用されている従業員で、70歳未満の方であれば、原則として必ず加入することになっています。

そもそも日本の年金制度の主軸は、2階建てで構成されています。1階層が、すべての国民に共通する基礎年金にあたる「国民年金」です。その上の2階層に、企業に勤める会社員を対象とした「厚生年金保険」や公務員を対象とした「共済組合」があります。なお、2015年10月からは、被用者年金一元化法の施行に伴い、公務員や私立学校の教職員についても厚生年金保険に加入することとなりました。

1階層の国民年金は、原則として20歳以上60歳未満の方が、すべて加入しなければいけません(国民年金法)。対して、厚生年金保険の加入対象は、強制適用事業所に常時雇用される70歳未満の従業員です。

加入条件は、日本に住んでいれば、国籍や性別、年金受給の有無は関係ありません。70歳未満であり、勤務先が強制適用事業所(もしくは任意適用事業所)であれば、本人の意思に関係なく厚生年金保険に強制加入となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック

健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。

年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

厚生年金の「適用事業所」とは

ここで、厚生年金保険の適用事業所について説明します。

適用事業所とは、健康保険・厚生年金保険の適用を受ける事業所(株式会社や有限会社などの法人や個人の事業所)を指します。適用事業所には、法律によって強制的に加入が義務付けられる「強制適用事業所」と、労働者の同意により厚生労働大臣の認可によって適用事業所になる「任意適用事業所」があります。どちらの適用事業所でも、常時雇用される従業員は、原則として厚生年金保険に加入することになります。

強制適用事業所と任意適用事業所の詳細は下記の通りです。

強制適用事業所とは

以下のいずれかに当てはまる場合は、強制適用事業所となります。

- 常時1人以上の従業員を有する国、地方公共団体、法人の事業所

- 常時5人以上の従業員を有する、次の事業を行う事業所

製造業/土木・建築業/鉱業/電気・ガス事業/運送業/清掃業/物品販売業/金融・保険業/保管・賃貸業/媒介周旋業/集金・案内・広告業/教育・研究・調査業/医療・保健業/通信・報道業など

なお、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの法務業についても、2022年10月から適用業種に該当することとなりました。

つまり、法人格で一人でも従業員を雇っている企業は、強制適用事業所になり、そこに勤めている70歳未満の従業員はすべて厚生年金保険に加入することになります。また、法人格のない個人事業主等の事務所でも、常時雇用する従業員が5人以上いる場合は、業種によって強制適用事業所となります。

任意適用事業所とは

上述の強制適用事業所に当てはまらない事業所でも、厚生労働大臣の認可を受けて、健康保険・厚生年金保険が適用される事業所になることができます。その場合は、労働者の半数以上が適用事業所になることに同意している必要があり、事業者の申請によって認可を受けると任意適用事業所となります。

任意適用事業所の場合も、70歳未満の常時雇用されるすべての従業員が厚生年金保険の加入対象になることに変わりはありません。ただし、任意適用事業所では、健康保険のみ・厚生年金保険のみと、どちらか一つに加入することも可能です。

70歳以上は厚生年金に加入しなくてもよい?

厚生年金保険の加入対象は70歳未満の従業員のため、70歳を超えると加入資格を失います。そのため、もし70歳以上の方で、会社に雇用され働いている場合、厚生年金保険に加入する必要はありません。

ただ例外として、70歳以上の方が任意で加入できる「高齢任意加入制度」があります。これは、老齢基礎年金(国民年金)を受け取るための必要期間である「受給資格期間10年」に満たない方が、受給資格期間を満たすまで加入できる制度です。

受給資格期間10年に達しない場合、国民年金からの老齢基礎年金はもちろんのこと、納付していた厚生年金保険の加入期間があっても、老齢厚生年金を受け取ることができません。高齢任意加入制度は、年金の受給資格期間が足りない方の助けになる制度といえます。

70歳以上で厚生年金保険の高齢任意加入を希望する場合は、「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を会社を通じて年金事務所に提出します。勤務先の同意が得られれば厚生年金保険料は労使で折半となりますが、同意が得られないと全額自己負担となることも覚えておきましょう。

また、勤め先が適用事業所でない場合でも、「事業主の同意」と「厚生労働大臣の許可」があれば、高齢任意加入をすることが可能です。

参考:70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き|日本年金機構

パートも厚生年金に強制加入?

パートやアルバイトだからといって、一概に厚生年金保険の加入対象から外れるわけではありません。適用事業所に雇用される従業員で、週の所定労働時間および月の所定労働日数が、通常の常時雇用される従業員(正社員などフルタイム勤務の従業員)の4分の3以上にあたる従業員は、厚生年金保険に加入しなければいけません。

これには、パートやアルバイトなどの雇用形態は関係ありませんので注意が必要です。

一方、上記の労働時間および労働日数に当てはまらない従業員でも、下記の要件を満たす場合は厚生年金保険に加入する必要があります。

- 厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業で働いており、以下の要件を満たす

【短時間労働者になる4つの要件】

- 1週の所定労働時間が20時間以上であること

- 雇用期間が1年以上見込まれること

- 賃金の月額が88,000円以上であること

- 学生でないこと

引用:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

なお、2022年10月からパート・アルバイトなど短時間労働者の適用対象が段階的に拡大されます。被保険者数が常時501人以上の企業を特定適用事業と呼び、上記の4つの要件を満たすパートやアルバイトの従業員は、社会保険に加入しなければなりません。また、常時500人以下の企業でも、労使合意による申し出をすることで任意特定適用事業所となり、4つの要件を満たすパートやアルバイトの従業員に社会保険加入の義務が発生します。

【2022年10月から】

- 事業所規模:厚生年金保険の被保険者数が501人以上が、「101人以上」に改正

- 短時間労働者の要件:「1年以上雇用される見込み」が「2カ月を超えて雇用される見込み」に変更

【2024年10月から】

- 事業所規模:厚生年金保険の被保険者数が101人以上が、「51人以上」に改正

参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

厚生年金の適用範囲と加入条件を確認しよう

法人格であれば基本的に厚生年金保険の適用事業所になるなど、厚生年金保険の適用範囲は広いものと考えられます。もし、厚生年金保険の加入について疑問が生じた場合には、勤め先が適用事業所や特定適用事業所に該当するかどうかを確認しましょう。

勤め先が適用事業所である場合、70歳未満の常時雇用される従業員は、厚生年金保険に加入する義務があります。パートやアルバイトなど、正社員と比べて所定労働時間・日数が少ない場合には、いわゆる「4分の3基準」と呼ばれる厚生年金保険の加入条件や、特定適用事業所で働く短時間労働者の加入条件を確認しましょう。

よくある質問

厚生年金は必ず加入しなければならないですか?

適用事業所に常時雇用される従業員で、70歳未満の方は、厚生年金保険に加入しなければなりません。国籍・年齢・性別などは関係なく、必ず加入します。短時間労働者の場合は別途加入要件があります。詳しくはこちらをご覧ください。

加入に関わる「適用事業所」とはなんですか?

厚生年金保険の適用を受ける事業所をいい、適用事業所に常時雇用される70歳未満の従業員は、厚生年金保険に必ず加入します。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

厚生年金の関連記事

新着記事

「サービス残業 当たり前」の職場の実態とは?違法性・経営リスクから適切な対処法まで徹底解説

Pointサービス残業が「当たり前」とされる職場とは何か? サービス残業は慣習ではなく明確な違法行為で、企業リスクが極めて高い。 無賃金残業は労基法違反 未払い賃金は最大3年遡及 …

詳しくみる雇用保険は週20時間未満なのに加入できるのか?例外ケースと誤加入の原因を徹底解説

Point雇用保険「20時間未満なのに加入」とは何か? 雇用保険は原則週20時間以上だが、契約内容や例外制度で加入する。 判断基準は所定労働時間 契約変更・手続き漏れに注意 65歳…

詳しくみるジョブ型人事とは?日本企業が導入するメリットと成功への手順を解説

Pointジョブ型人事とは? ジョブ型人事とは、職務を基準に人事を行う制度です。 職務定義書で役割を明確化 成果と職務価値で評価 即戦力確保に強み Q&A Q. 日本企業でも導入で…

詳しくみる【年金3号廃止】企業への影響は?いつから施行か?人事・経営者が備えるべきコスト増と労務対策

Point年金3号廃止とは? 年金3号廃止とは、扶養配偶者の保険料免除制度見直しの議論です。 2026年に106万円要件撤廃 2027年以降、企業規模要件縮小 企業負担と実務対応が…

詳しくみるザイアンス効果(単純接触効果)とは?ビジネスでの信頼構築と売上向上につなげる活用法

Pointザイアンス効果とは? ザイアンス効果とは、接触回数で好意が高まる心理現象です。 短時間でも頻度が重要 初期は中立以上の印象が前提 過剰接触は逆効果 Q&A Q. なぜ売上…

詳しくみる職業訓練に合格するためのジョブ・カードの書き方とは?採用担当者の視点を踏まえた作成手順を徹底解説

Pointジョブカードとは? ジョブカードは、訓練選考と再就職成功を左右します。 訓練動機と就職目的を明確化 経験は行動と成果で記載 面談を意識した記述が重要 Q&A Q.…

詳しくみる