- 更新日 : 2025年10月8日

【2025年最新】勤怠管理の法律で守るべき義務・労働基準法の改正点まとめ

企業は従業員を雇用する際に、労働基準法にしたがって正確な勤怠管理を行う義務があります。

しかし、近年は働き方改革による法改正にともない、勤怠管理のあり方も変化しています。

そのため、企業としても従来の勤怠管理方法を見直し、法改正へ迅速に対応していかなければなりません。

この記事では勤怠管理の基本から、近年の勤怠に関する法改正の影響、そして派遣社員の勤怠管理などについて詳しく解説していきます。

目次

勤怠管理が事業者の義務である理由

勤怠管理は事業者の義務であり、従業員の出退勤の時間や労働時間、休暇の取得状況などを適切に記録・管理することが必要です。

事業者に勤怠管理が義務付けられている理由を解説していきます。

労働者の保護

労働者を保護し健康と安全を守るためには、企業の適切な勤怠管理が欠かせません。

たとえば勤怠管理がしっかりできていないと、労働者の長時間労働が常態化するなど、労務上の問題を引き起こすおそれがあります。

長時間労働が続けば労働者は心身の不調を引き起こし、最悪の場合は過労死につながりかねません。

こうした過重労働に対応するため、法律では労働時間の上限や休息時間の確保といった勤怠管理が事業者に義務付けられています。

労使トラブルの回避

勤怠管理は従業員の健康を守るだけでなく、さまざまな労使トラブルを回避するためにも重要です。

労働時間が正しく管理されていないと、残業代の未払いや従業員の健康問題に起因した訴訟が発生するリスクがあり、企業としての法的な責任を追及されたり、信頼性に大きな影響を及ぼしかねません。

勤怠管理を適切に行うことで、従業員との間で生じる労使トラブルを未然に防ぎ、健全な企業経営ができるようになります。

企業が持続的に成長していくためにも、従業員が安心して働くためにも、事業者は法律に則った勤怠管理を行う必要があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

出勤簿(エクセル)

従業員の労働時間を正確に把握することは、企業の労務管理における重要な業務です。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「出勤簿」のテンプレートです。 Microsoft Excel(エクセル)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

勤怠管理表(ワード)

従業員の勤怠状況を正確に把握することは、労務管理の重要な基盤となります。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「勤怠管理表」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

近年の労働基準法の主な改正点のまとめ

働き方改革による2019年4月以降の勤怠管理に関する主な法改正を紹介していきます。

年次有給休暇の5日間の取得義務化

2019年4月から労働基準法の改正により、年次有給休暇が10日以上付与される労働者には、年間最低5日間の有給休暇の取得が義務化されました。

有給休暇の取得の義務は、一般従業員だけではなく管理監督者や、アルバイト・パート従業員、契約社員など雇用形態に関係なく適用されます。

さらに法改正にともない、企業は「年次有給休暇管理簿」を作成し、各従業員の有給休暇の付与日や取得日などを記録する必要が生じました。

また、年次有給休暇管理簿は賃金台帳や労働者名簿と共に、5年間(経過期間中は3年間)の保存が義務付けられています。

有給休暇の年5日の取得義務を怠った場合、企業は有給休暇を取得していない従業員1人あたり30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

従業員には有給休暇をしっかり取得してもらえるよう、社内体制を整備しましょう。

関連記事:「有給休暇の5日取得義務とは?違反した場合の罰則や内容を解説!」

労働時間の客観的な把握の義務化

2019年4月に労働安全衛生法が改正され、労働時間の客観的な把握が義務化されました。

対象となるのは、高度プロフェッショナル制度の対象者(高度な専門知識を持ち、特定の専門業務に従事する年収1,075万円以上の労働者)を除くすべての従業員です。

労働時間の把握とは、従業員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することです。

労働安全衛生法の改正により、原則的に以下の方法で労働時間の把握が必要になりました。

使用者が、自ら現認することにより確認すること

タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること

現認とは、使用者(雇用主)が従業員の出退勤の様子を直接目で見て確認することです。

これまでは自己申告による労働時間の把握も認められていましたが、現在は例外的に「使用者が従業員の労働時間の状況を客観的に把握できない場合(現認も含む)」のみ認められています。

たとえば、直行直帰の出張かつ社外から社内の勤怠システムにアクセスできないような場合が、この例外に該当します。

労働時間の未把握に対する罰則の規定はありませんが、労働基準監督署による是正勧告の対象になるため注意しましょう。

また、労働時間が適切に管理できていないことが原因で、時間外労働の上限を超過した場合は罰則の対象になるおそれがあります。

中小企業に対する時間外労働の割増賃金の引き上げの適用

2023年4月の労働基準法の改正により、中小企業でも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられました。

この法改正により、大企業・中小企業の企業規模に関わらず割増賃金率が一律で50%に統一されています。

もともと大企業では2010年4月から60時間超の時間外労働に対して、50%以上の割増賃金が適用されていました。

しかし、中小企業においてはこの法改正により猶予期間が終了するまでは、適用の猶予が設けられており25%以上の割増率に留められていました。

2023年4月の猶予期間終了の対象となったのは、下記の定義に当てはまる企業です。

| 業種 | 資本金の額 または出資総額 | 常時雇用する 労働者数 | |

|---|---|---|---|

| 小売業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |

| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |

労働者数は会社に所属する常時雇用の従業員のみでカウントし、業務委託の社員や派遣社員は数えない点に注意しましょう。

時間外労働の上限規制の義務化

時間外労働(残業)の上限規制が義務化され、原則として月45時間・年間360時間までと定められました。

この上限規制は大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から適用されています。

これまでは労使間で36協定を締結していれば残業時間の上限はありませんでしたが、現在は36協定を締結していても、例外を除きこの上限を超えることはできません。

「臨時かつ特別な事情がある場合」に労使間で合意があれば上限を緩和することもできますが、その際も以下のルールを守る必要があります。

|

参考:建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制|厚生労働省

「複数月の平均」とは、2ヶ月から6ヶ月のいずれの期間で平均しても時間外労働が月80時間を超えてはいけないという意味です。

また、一部の業種(建設業者・運送業のドライバーなど)については適用までの猶予期間が与えられていましたが、2024年4月に猶予期間が終わり、現在は特殊な条件付きで適用されています。

企業が時間外労働の上限規制を守らずに違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあるため十分に注意しましょう。

一部の業種の条件について、詳しくは下記記事をご参考ください。

関連記事:「“残業違反”に罰則!「時間外労働の上限規制」を解説」

2025年~2026年の勤怠管理に関連する法改正のポイント

勤怠管理に関連する法改正について、2025年~2026年度のポイントを解説します。

育児・介護休業法の改正による働き方の変更

2024年5月に育児・介護休業法が改正され、2025年4月から段階的な施行が始まります。

勤怠管理に関連する部分のみ抜粋してご紹介します。

| 分類 | 変更対象 | 内容 |

|---|---|---|

| 育児 | 残業免除の対象拡大 | 従来「3歳未満の子を養育する労働者」が対象だったが、「小学校就学前の子を養育する労働者」へ拡大 |

| 育児のためのテレワーク導入 | 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務を課す | |

| 介護 | 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | 勤続期間が6ヶ月未満でも介護休暇を取得できるよう変更 |

| 介護のためのテレワーク導入 | 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務を課す |

育児・介護に携わる従業員が、より柔軟な働き方ができるようになっている点が今回の改正のポイントです。

より詳しくは厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

14日以上の連続勤務禁止

2026年から労働者の「14日以上の連続勤務を禁止」する方向で、厚生労働省が議論を進めています。

現在の労働基準法では「4週4休制」という制度が適用されており、この制度の抜け道を利用すると、従業員は最長24日間の連続勤務が可能になっていました。

しかし、労災保険の精神障害認定基準では、2週間以上の連続勤務が心理的負担の要因とされています。

このため、労働者の健康を守る目的で、早ければ2026年の法改正を目指し14日以上の連続勤務禁止の検討が進められています。

一般的には14日以上の連続勤務が発生する状況は考えにくいため、特殊な業種以外はほぼ影響はないでしょう。

参考:労基法改正へ議論開始、厚労省 14日連続勤務禁止案の報告書 | 高知新聞

関連記事:「労働基準法改正の変更点!2025年の人事労務担当者向け法令改正まとめ!」

派遣社員の勤怠管理に関する法律の注意点

派遣社員の勤怠管理は、労働基準法だけではなく労働者派遣法も考慮し、注意して行う必要があります。

また、派遣社員の管理は、雇用主である派遣元企業と実際の勤務先である派遣先企業のそれぞれが責任を持たなければなりません。

勤怠管理に関する、派遣先企業・派遣元企業の主な役割は表のようになります。

| 勤怠管理項目 | 派遣先企業の役割 | 派遣元企業の役割 |

|---|---|---|

| 労働時間の管理 |

|

|

| 休憩時間の取得 |

|

|

| 安全衛生管理 |

|

|

| 賃金の支払い |

|

|

| 有給休暇 |

|

|

| 災害補償 ※ |

|

|

※派遣労働者が業務災害で死亡または休業した場合、「派遣先企業」「派遣元企業」双方に「死傷病報告」提出の義務があります。

派遣社員の勤怠管理は、派遣元企業と派遣先企業が協力して行いましょう。

法律を遵守するなら勤怠管理システム・アプリの活用がおすすめ

法律を遵守した勤怠管理をするためには、勤怠管理システム・アプリの活用がおすすめです。

タイムカードやExcelを使った勤怠管理では、データの集計に時間が掛かってしまったり、人為的なミスが発生しやすいといったデメリットがあります。

しかし、勤怠管理システムを使えば、パソコンやスマートフォン、ICカードや生体認証での打刻により、労働時間をリアルタイムで正確に記録・管理できます。

残業時間や有給休暇の取得状況もひと目でわかり、労働時間の自動集計も可能です。

また、自動更新されるクラウド型の勤怠管理システムを使えば、新たな法改正があったときでも自動でシステムがアップデートされ、手間なく運用を維持できます。

さらに、同じくクラウド型の勤怠管理システムならば、勤怠管理のデータをサーバーに保存できるため、紙の書類のように物理的な保管スペースを取る必要もありません。

勤怠管理システムを導入してからしばらくは操作に慣れるまで大変ですし、ランニングコストも必要になりますが、上手く使いこなせば大幅な業務効率化が期待できます。

無料トライアル(お試し期間)を設けている勤怠管理システムもあるので、本格的に導入する前に一度使用感を確かめてみるとよいでしょう。

勤怠管理の法律改正に関するその他のQ&A

最後に勤怠管理の法律に関連する質問と回答をご紹介します。

労働基準法ではタイムカードの打刻を5分・15分単位で処理してもよい?

原則として、タイムカードを5分単位や15分単位で切り捨てることは違法です。

勤怠管理においては1分単位の記録が原則であり、たとえば労働時間が8時間5分であれば、その5分を切り捨てて8時間にするような処理をしてはいけません。

このような処理は「丸め処理」とも呼ばれ、法律違反でありながら多くの会社で黙認されているのが現状です。

しかし、丸め処理を続けていれば、いずれは労働基準監督署から是正勧告を受けたり従業員から訴訟されるリスクがあります。

丸め処理について、より詳しくは関連記事で解説しています。

関連記事:「タイムカード・給与計算を15分単位で管理すると違法?丸め処理や遅刻・早退の計算方法も解説」

着替え時間は労働時間へ含まれる?

着替え時間が労働時間に含まれるかどうかは、状況によって異なります。

たとえば、特定の制服の着用を企業が就業規則で義務付けている医療現場や製造現場では、着替え時間は労働時間と見なされる可能性が高くなります。

着替え時間が労働時間に含まれるか否かについては、「三菱重工業長崎造船所事件」(2000年)の裁判例が有名です。

この裁判では、作業服の着替えや更衣室からの移動が労働時間に含まれるかどうかが争われました。

判決では、使用者(雇用主)の指示で業務の遂行に必要な着替えが行われる場合は、着替え時間も労働時間に含まれると判断されました。

一方で、帽子のみの着用など簡易な着替えであったり、通勤時の制服着用が許可されている場合、その着替え時間は労働時間に含まれないことが一般的です。

参考:裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

法律を遵守した勤怠管理を行おう

従業員の勤怠管理は労働基準法によって定められた企業の義務ですが、近年は働き方に関連する法改正が多く、対応事項が少なくありません。

迅速な法改正に対応するためには、いち早く情報を収集し先を見据えた社内制度を設計したり、勤怠管理システムによる効率化を図ったりと、社内での協力・連携が欠かせません。

法律を遵守した勤怠管理を行い、よりよい企業経営ができるよう社内体制を整えましょう。

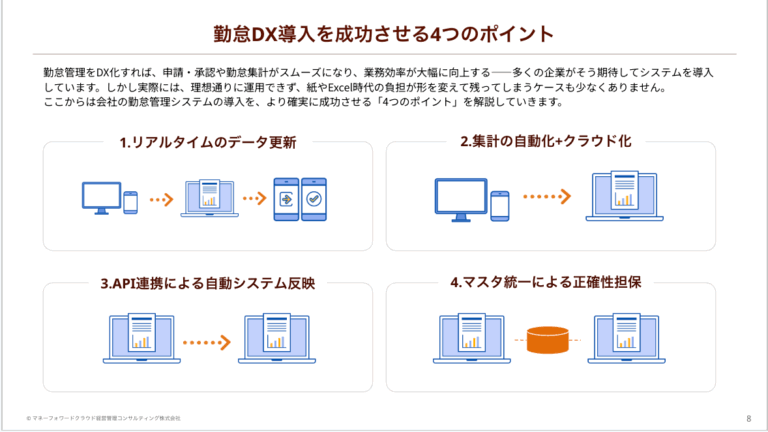

勤怠管理DXのあるあるなお悩みと再設計のポイント

働き方改革やテレワークで勤怠管理の重要性は高まっています。しかしタイムカードやExcel運用では申請遅延や入力ミス、長時間労働の把握不足など課題が残っているのも事実です。

クラウドシステムを導入するだけでは解決できず、業務フロー整理やデータ連携、現場定着まで設計することが必要です。勤怠管理DXで業務効率化と定着を実現するポイントを解説するホワイトペーパーをご用意しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

妊娠・出産前後に使える労務の制度を解説!

妊娠中、出産前後の休業、復職後にはこんな制度が使えます 妊娠して、出産、休業そして復職して子が一定の年齢に達するまで、妊産婦の母体保護・育児と仕事の両立のために様々な制度が整備され…

詳しくみる特別休暇とは?給料は支払われる?種類や日数も解説!

労働者に与える休暇のうち、法定休暇とは別に企業が任意で付与する休暇を特別休暇と言います。企業は特別休暇の種類や付与日数、給料支払いの有無などについて自由に設定でき、無給としても問題…

詳しくみる【テンプレ付き】在宅勤務とは?テレワーク・リモートワークの違いやおすすめアプリを紹介

在宅勤務とは、オフィスに出社せずに自宅を就業場所とする勤務形態のことです。似た言葉としてテレワークやリモートワークがありますが、いずれも在宅勤務よりも広義で使われます。本記事では、…

詳しくみる労災保険の様式5号はどうやって手に入れる?そもそも様式とは?

労災保険の様式5号は、療養補償給付の請求に用いる書類です。指定医療機関に提出することで、労災病院や薬局での支払いが不要になります。様式5号には会社名や所在地、労働保険番号のほか、療…

詳しくみる労働者派遣法とは?法律の概要や派遣契約の流れ、直近の改正内容を徹底解説

企業に人材を派遣する派遣会社と派遣社員を受け入れる派遣先企業は「労働者派遣法」に則って契約を締結し、それに従って派遣社員に業務を任せなければなりません。契約を結ばずに派遣社員を受け…

詳しくみる有給休暇の5日取得義務とは?違反した場合の罰則や内容を解説!

労働者の心身をリフレッシュさせ、パフォーマンスを維持するためにも適切な休暇の取得は重要です。しかし、業務の繁忙などにより、なかなか休暇を取れない場合もあるでしょう。 当記事では、有…

詳しくみる

-e1762262472268.jpg)

-e1762262460348.jpg)