- 更新日 : 2025年11月18日

スーパーフレックス制度とは? メリットとデメリットを解説!

「スーパーフレックスタイム制度」という制度をご存じでしょうか。フレックスタイム制度は普及しつつあるものの、スーパーフレックス制度は聞きなれない制度かもしれません。この記事では、スーパーフレックス制度の意味や定義、メリット・デメリット、導入方法、導入時の注意点について解説します。

目次

スーパーフレックス制度とは

スーパーフレックス制度は、厚生労働省によると「始終業時刻を労働者本人が決定し、就労義務のあるコアタイムのない制度」とされています。つまり、必ず働かなければならない時間帯であるコアタイムが設定されておらず、自由な時間帯に仕事を始めたり終わらせたりできるというものです。

この制度では、時間や場所にとらわれず、柔軟な働き方ができます。スーパーフレックス制度は、働き方改革の実現や生産性の向上を目的として、近年多くの企業で導入が進められています。ここでは、スーパーフレックスタイム制度と混同しやすい制度との違いについて確認しましょう。

コアタイムがない裁量労働制との違い

裁量労働制は、実際の労働時間とは関係なく、仕事の成果や実績などで評価を決定する制度です。事前に「みなし時間」という一定の労働時間を定め、みなし時間より実際の労働時間が短かったとしても一定の労働時間働いたとみなします。これに対してスーパーフレックス制度は、実際に働いた労働時間を厳密にカウントします。

スーパーフレックスと裁量労働制はコアタイムがないという点では共通していますが、「みなし時間」と「実労働時間」とで労働時間のカウント方法が異なります。また、スーパーフレックスタイム制度とは異なり、裁量労働制は仕事の成果や実績などで評価を決定するという点に注意しましょう。

参考:長時間労働削減に向けた各企業の好事例 ~「働き方・休み方改善ポータルサイト」掲載例~|厚生労働省

参考:裁量労働制|厚生労働省長野労働局

フレックス制度との違い

フレックス制度とは、1日の労働時間帯を、必ず労働しなければならない時間帯「コアタイム」と、その時間帯のなかであれば自由な時間に出退社できる「フレキシブルタイム」とに分ける制度です。コアタイムに労働さえすれば、出退社の時間は労働者が自由に決定できる制度となっています。

コアタイムの設定は必須ではないので、すべての時間をフレキシブルタイムとすることも可能です。すべてフレキシブルタイムとした場合が「スーパーフレックス」となります。なお、コアタイムが大半を占め、フレキシブルタイムがほとんどない場合は始業時間や終業時間を労働者が自由に決められないので、フレックスタイム制度とはみなされません。

何時間まで働けるのか

自分で始業時間や終業時間を自由に決められることで、何時間まで働けるのか気になる方もいるでしょう。スーパーフレックス制度も、所定労働時間(清算期間における総労働時間)は、週40時間の範囲内で設定します。商業や映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業などの特例措置対象事業者は44時間までの設定が認められています(※左記業種において、常時使用する労働者の人数が10人未満の場合に適用)。

時間外労働については、1日及び1週単位では判断せず、清算期間において法定労働時間の総枠を超えた時間となります。なお、完全週休2日制の事業場など、場合によっては清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えることがありますが、要件を満たす場合に限って、清算期間の労働時間が法定労働時間の枠を超える場合であっても、法定労働時間内とみなす特別な取扱いが認められています。詳しくは、下記もご参考ください。

参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省、 フレックスタイム制の適正な導入のために|厚生労働省

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

出勤簿(エクセル)

従業員の労働時間を正確に把握することは、企業の労務管理における重要な業務です。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「出勤簿」のテンプレートです。 Microsoft Excel(エクセル)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

勤怠管理表(ワード)

従業員の勤怠状況を正確に把握することは、労務管理の重要な基盤となります。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「勤怠管理表」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

スーパーフレックス制度導入のメリット

スーパーフレックス制度を導入するメリットとして、次の3つが挙げられます。

ワークライフバランスの実現

スーパーフレックス制度はコアタイムがなくフレックス制度より柔軟な働き方ができる制度です。フレックス制度の場合、10時~12時、休憩を挟んで13時~15時というようにコアタイムがあります。スーパーフレックス制度はこのようなコアタイムがないので、育児や介護をするために、早朝から仕事を始めたり、日によって始業時間を遅くしたりできるのです。その結果、仕事と生活を両立しやすくなるので、ワークバランスの実現につながると言えるでしょう。

生産性の向上

自分で自由に始業時間や終業時間を選択できるので、自分のペースで働けます。満員電車を避けたり、朝が弱い人は夕方仕事を始めたりすることが可能です。ストレス要因を避けてベストなパフォーマンスを発揮できることから、生産性の向上が期待できます。

離職率の低下・優秀な人材の確保

育児や介護などで決まった勤務時間に働くのが難しく、離職せざるを得ない社員もいます。しかし、始業時間や終業時間を自分で決められれば働き続けることができ、貴重な人材の離職を防げるでしょう。また、スーパーフレックス制度の導入によって、柔軟な働き方に対応している会社としてアピールできます。就職希望者の数が増え、優秀な人材の確保に貢献するでしょう。

スーパーフレックス制度導入のデメリット

スーパーフレックス制度には会社と社員との双方にメリットがある一方で、デメリットや問題点もあります。

勤怠管理が煩雑になる

社員がそれぞれ異なる時間に働くことになるので、労働時間の管理が難しくなります。分単位での勤務時間の管理はもちろん、規定の労働時間を満たしているか、長時間労働になっていないかなども把握しなければなりません。従来の勤怠管理では対応できなくなるので、勤怠管理システムの導入も視野に入れる必要があります。

一体感が希薄になる

社員が同じ時間に一緒に仕事をすることが少なくなり、組織への帰属意識が希薄になることが懸念されます。場合によっては会社にとってコストアップやエンゲージメント低下を引き起こす可能性があるので注意しなければなりません。チャットツールやオンライン会議ツールなどを活用し、連帯感を作り出すようにしましょう。

コミュニケーションが取りづらくなる

コアタイムがないことで、社内外でのコミュニケーションが取りづらくなる傾向があります。情報共有や連携方法、担当者不在時の対応方法などのルールを徹底しておく必要があります。認識違いや連携の遅延を防ぐためにも、前述したチャットツールやオンライン会議ツールの活用に加えて、法人向けのスケジュール管理ツールの導入も検討してみましょう。

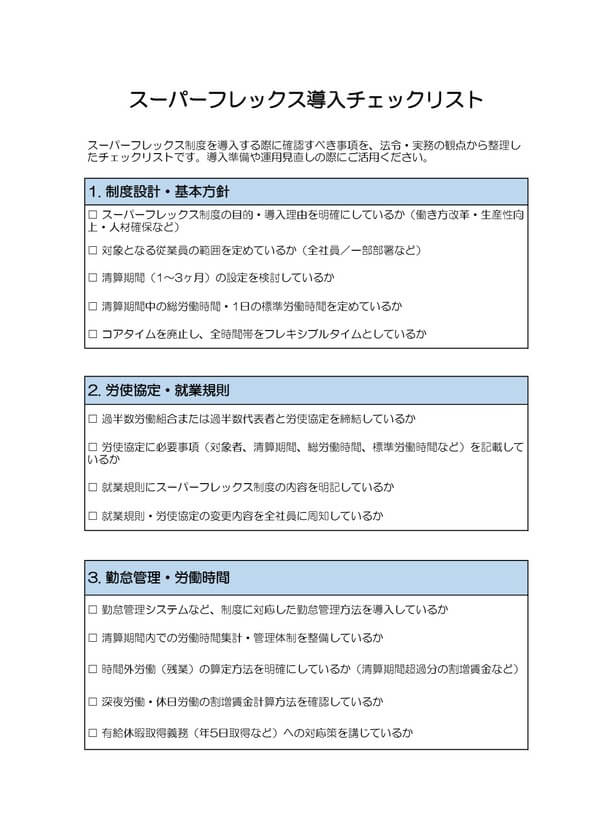

スーパーフレックス制度を導入する方法

スーパーフレックス制度を適切に導入するためにも、導入時にやるべきことを確認しておきましょう。

スーパーフレックス制度を就業規則に記載する

まずはスーパーフレックス制度を採用している旨を就業規則に記載します。労使協定を規則の一部として記載することも必須です。記載方法は厳密には決められていませんが、「始業時間と終業時間は各社員が自由に決められる」旨は必ず記載してください。就業規則への記載後は、全社員にスーパーフレックス制度について周知し、就業規則を全社員がいつでも確認できるようにしておきましょう。

労使協定を締結する

スーパーフレックス制度の導入のためには、事業所の過半数労働組合または事業所の過半数を代表する者と労使協定を締結しなければなりません。労使協定では、以下の項目を定めます。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間中の総労働時間

- 標準となる1日の労働時間

勤怠管理を見直す

前述のように、今までの勤怠管理ではスーパーフレックス制度への対応が難しいので、勤怠管理を見直す必要があります。社員と管理者が使いやすい勤怠管理システムを導入し、勤怠管理に関するルールを定めて周知しておきましょう。

スーパーフレックス制度を導入する際の注意点

スーパーフレックス制度の導入にあたって、事前に対策を立てておくべき注意点が3つあります。

残業代の計算について

スーパーフレックス制度の場合、清算期間中の総労働時間を超えたときに時間外労働となり、残業代が発生します。超過時間分の残業代を支払う必要があります。清算期間が1ヵ月以上を超えるときは、当月の実労働時間の週平均が50時間を超えると残業となるので注意しましょう。

また、一般的な中抜けは休憩時間または時間単位年休として扱いますが、この制度においては中抜けも労働者の自由となるので、中抜けの扱いに関する規定を設ける必要はないと考えられます。なお、22時~翌5時の勤務については深夜となるため、深夜割増しが必要です。また、法定休日に出勤した場合は35%割増で算出しましょう。

顧客との連絡について

顧客との頻繁な連絡が必要となる営業や広報など、スーパーフレックス制度に適さない職種もあります。毎回すぐに顧客からの連絡をとれない場合、取引先との関係が悪化してしまう恐れもあるでしょう。職種や部署の特性を見極めたうえでスーパーフレックス制度を導入するかどうか慎重に判断する必要があります。

社員同士のコミュニケーション手段について

デメリットでも触れましたが、各自で自由な時間に働くことから、社員同士でコミュニケーションをとるのが難しくなります。勤務時間外である社員に別の社員から急ぎの用の連絡がいくことも避けなければなりません。チャットツールやスケジュール管理ツールを活用し、コミュニケーションをとる際のルールも整備しておきましょう。

スーパーフレックス制度について理解を深め、適切な勤怠管理を行いましょう!

ここまで、スーパーフレックス制度の概要について解説しました。スーパーフレックス制度はワークライフバランスの実現や生産性の向上など、社員と会社の双方にメリットがあります。とはいえ、勤怠管理が煩雑になる、コミュニケーションが取りづらくなるなどのデメリットがあることも事実です。勤怠管理システムや各種ツールを取り入れて、スーパーフレックス制度の導入を成功させましょう。

よくある質問

スーパーフレックス制度とは何ですか?

始終業時刻を労働者本人が決定し、就労義務のあるコアタイムのない制度のことです。 詳しくはこちらをご覧ください。

スーパーフレックス制度の目的は何ですか?

働き方改革の実現と生産性の向上です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【無料テンプレート付】時間外勤務申請書について解説!

長時間労働の削減を図るために「残業申請制」の導入を検討している労務担当者の方も多いのではないでしょうか。残業申請制を導入するためには、時間外勤務申請書の作成が必要です。この記事では…

詳しくみる育児休業の手当とその期間は!?産休から育休までのまとめ

この記事で人気のテンプレート(無料ダウンロード) 育児休業申請書(ワード)のテンプレート 「産休」と「育休」はどう違う?もらえるお金って? 「産休」「育休」とは? 妊娠・出産・育児…

詳しくみる出張中の残業に残業代は出ない?移動時間や休日の扱いについて解説!

出張中に所定時間外の労働を行った場合、残業代が支給されるにはいくつかの条件があり、出張に伴う移動時間も労働時間にはカウントされません。労働者としては、出張中でも残業をしたら残業代を…

詳しくみる有給休暇の権利を守るために知っておくべきポイントを徹底解説

有給休暇は労働者に与えられた正当な権利であり、企業側も適切な対応が求められます。 有給休暇の管理や取得拒否が違反となるケースを知らずにいると、法令違反に問われるリスクがあるため、注…

詳しくみる10時間労働の休憩は何時間?1時間半〜2時間必要?取れなかった場合の対処法も解説

「毎日10時間労働なのに、休憩はたったの1時間…これって法律的に大丈夫?」 「拘束時間が長いのに、しっかり休めていない気がしてきつい…」 長時間労働が続くと、心身ともに疲れが溜まり…

詳しくみる就業時間とは?休憩は含まれる?労働時間との違いや就業規則への記載方法

就業時間とは始業から終業までの時間で、お昼休みといった休憩時間も含まれます。就業時間と労働時間の違いは残業や賃金計算に影響するため、人事労務担当者は正確に把握する必要があります。就…

詳しくみる

-e1762262472268.jpg)

-e1762262460348.jpg)