- 更新日 : 2025年7月23日

時間外労働の割増率、割増賃金の計算方法を解説

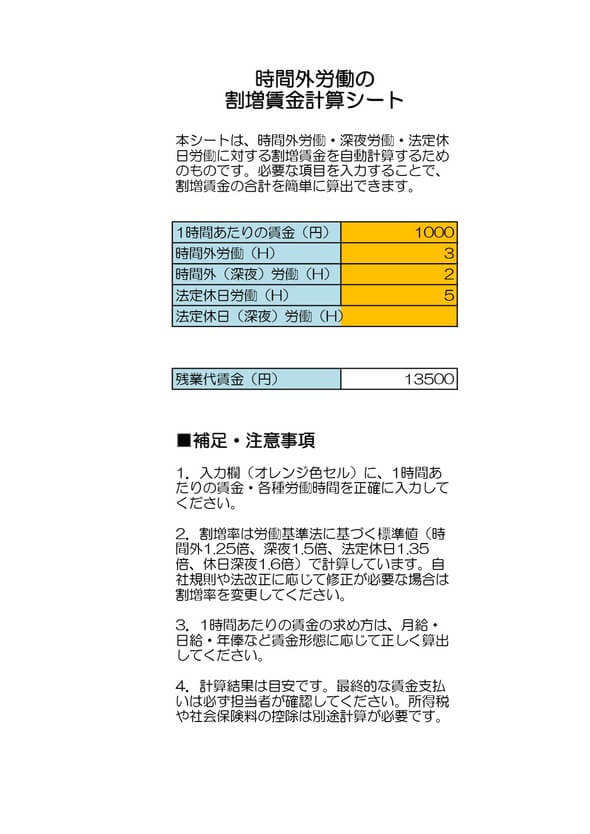

時間外労働が発生した場合、企業は1時間あたりの賃金単価に割増賃金率を掛けて時間外労働の賃金を支払わなければなりません。割増賃金は、通常の労働時間に対する賃金の計算とは異なります。

給与計算を正しく行うために、ケース別の割増賃金率を理解しておきましょう。ここでは、時間外労働の割増賃金の計算の仕方を解説します。

目次

時間外労働とは?

時間外労働とは、法定労働時間を超えた労働のことです。労働基準法では、労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。この範囲を超えて労働させた場合、法律でいう時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

36協定の締結・更新ガイド

時間外労働や休日労働がある企業は、毎年36協定を締結して労働基準監督署に届出をしなければなりません。

本資料では、36協定の役割や違反した場合の罰則、締結・更新の手順などを社労士がわかりやすく解説します。

割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)

割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。

本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。

時間外労働と割増賃金との関係性

労働基準法第37条は、時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金の支払いを義務付けています。

これは、本来こうした労働は望ましいものではないので、割増賃金の支払いを義務付けることにより使用者の時間外労働命令を抑制することが狙いです。時間外勤務等は使用者の命令によって行われるものだからです。

法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定めている労働時間の上限をいい、1週間40時間、1日8時間と規定されています。この上限を超えて行う労働が、法定労働時間外労働です。

一方、所定労働時間とは、就業規則や雇用契約に記載された始業時間から就業時間までの時間で休憩時間を除いたものをいいます。要するに企業ごとに定められている、労働者の働く時間です。この所定労働時間を超えて行われた労働が所定労働時間外労働です。

割増賃金の出る時間外労働

労働基準法第37条は、法定労働時間を延長した場合、延長した労働時間が1カ月60時間を超えた場合、法定休日に労働をさせた場合、深夜労働(午後10時から午前5時まで)をさせた場合においては、その超えた時間または休日の労働に対し割増賃金を支払うことを定めています。

なお、法定労働時間内に行われた所定時間外労働については、行政通達により「通常の賃金」を支払えばよいとされています。ただし、労使協定や就業規則で賃金を割り増す規定があればこれに従います。

時間外勤務申請書のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

時間外労働における賃金の割増率一覧

割増賃金には3種類あり、それぞれの割増率は次の表のとおりです。

| 種 類 | 割増賃金支払の条件 | 割増率 |

|---|---|---|

| 時間外労働 | 法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超えたとき | 25%以上 |

| 1カ月60時間を超えたとき | 50%以上 | |

| ※限度時間(1カ月45時間・1年360時間)を超えたとき | 25%以上 | |

| 法定休日労働 | 法定休日に労働させたとき | 35%以上 |

| 深夜労働 | 午後10時から午前5時までの間に労働させたとき | 25%以上 |

※限度時間超の労働については努力義務

ここで、割増率の適用、労働時間の数え方について注意点を整理しておきます。

- 法定時間外労働が午後10時以降に及んだ場合、午後10時以降の割増率は50%(25%+25%)以上となります。

- 法定休日労働が8時間以上になっても時間外労働分の割増はありません。ただし、午後10時以降の時間帯についての割増率は60%(35%+25%)以上となります。

- 法定休日は週1日以上ですが、週休2日制の場合、企業が法定休日と定めていない休日や祝日の勤務については、法定休日労働の割増賃金は不要です。ただし、法定労働時間を超える場合は時間外労働の割増賃金が必要です。

- 所定休日の労働には割増は不要ですが、法定時間を超えた労働については法定時間外労働の割増が必要です。

- 1日の労働時間は実際の出勤時間から計算します。遅刻により午前10時に出勤し午後7時まで労働した場合は時間外労働にはなりません。

- 1カ月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められています。

時間外労働における割増賃金の計算方法

時間外労働を行わせた場合の賃金の計算式は次のとおりです。

1時間あたりの賃金の計算方法

計算式は次のようになります。

※1カ月の平均所定労働時間は次のように求めます。

365日- 所定休日 = 1年間の所定労働日数

1カ月の平均所定労働時間 = 1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12

割増賃金の基礎から除外される賃金

次の7つの手当・賃金は「月給」から除外されます。これ以外の手当・賃金はすべて月給に含めます。

- 家族手当

- 通勤手当

- 別居手当

- 子女教育手当

- 住宅手当

- 臨時に支払われた賃金

- 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

ただし、名称だけで判断決定することはできません。たとえば、家族の人数に関わらず、あるいは家賃の額に関わらず一律に支給される家族手当や住宅手当は賃金として算定します。

変形労働時間制における割増賃金の計算方法

変形労働時間制は、一定期間内で平均して法定労働時間の範囲内に収めることで、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。ただし、労働時間の総枠を超えた場合には、通常どおり割増賃金の支払い義務が発生します。ここでは各制度ごとの計算方法を解説します。

1か月単位の変形労働時間制の場合

1か月単位の変形労働時間制では、労使協定または就業規則に基づいて1か月の間で所定労働時間を変動させることができます。この制度の下では、週の法定労働時間(原則40時間)を1か月単位で平均して超えなければ、特定の日や週に法定労働時間を超えても時間外労働にはなりません。

たとえば、月間の所定労働日数が22日なら、法定労働時間の上限は40時間×22日÷5日=176時間となります。この範囲内であれば、日によって10時間働かせても割増賃金は不要です。ただし、月の総労働時間がこの上限を超えた部分については、時間外労働として割増賃金(通常1.25倍)を支払う必要があります。

また、法定休日(通常週1日)に出勤した場合は、変形労働制の有無にかかわらず、35%以上の割増賃金が適用されます。

1年単位の変形労働時間制の場合

1年単位の変形労働時間制では、最長1年間を平均して1週間あたり40時間以内におさめる制度です。多くの小売業や観光業など、繁閑の差が大きい業種で採用されています。

この制度を適用するには、労使協定の締結と就業規則への記載が必要であり、労働基準監督署への届出も義務です。割増賃金は、1日単位、週単位、変形期間単位で発生します。たとえば、1日単位であれば、所定労働時間が8時間を越える日は所定労働時間を超えた時間、それ以外の日は8時間を越えた時間が時間外労働となり、割増賃金の支払い対象となります。

フレキシブルな制度でも労働時間の管理は不可欠

変形労働時間制は柔軟に人員配置ができる一方で、割増賃金の算定が複雑になりやすく、誤った計算をすれば未払いリスクが高まります。特に、「1日の労働時間が8時間を超えているのに残業手当が発生しない」といった誤解は、従業員とのトラブルの原因になります。

そのため、労働時間の配分表(勤務カレンダー)を事前に明示し、法定労働時間の上限を超える可能性がある月や週については、割増対象時間を明確に把握する必要があります。これを怠ると、変形労働制の効力が失われ、通常の法定労働時間管理に引き戻されるリスクもあります。

賃金の端数処理のやり方

賃金の端数処理は、割増賃金、平均賃金、1カ月賃金により異なります。

1時間あたりの賃金額、割増賃金に円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げることとされています。1カ月間の割増賃金についても同様です。

ついでに、時間の端数処理も確認しておきましょう。

1カ月間の時間外労働、休日労働及および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数は切り捨て、それ以上は1時間に切り上げてください。

ただし、1日の時間外労働時間が1時間5分の場合、これを切り捨てることはできません。あくまでも1カ月分を合計した結果の処理です。

割増賃金の計算例

実際に3つのケースについて割増賃金を計算しましょう。

1時間あたりの賃金:1,500円

所定の労働条件:9:00~18:00[休憩時間:1時間] ⇒ 所定労働時間:8時間

【ケース1】

18:00から23:00まで労働時間を延長

18:00~22:00 ⇒ 法定時間外労働

時間外手当=1,500円×(1+0.25)×4時間=7,500円

22:00~23:00 ⇒ 法定時間外労働+深夜労働

時間外手当=1,500円×(1+0.25+0.25)×1時間=2,250円

【ケース2】

法定休日に9:00から24:00まで労働

9:00~22:00 ⇒ 法定休日労働

(法定休日労働には時間外労働に関する割増は不要)

時間外手当=1,500円×(1+0.35)×13時間=26,325円

22:00~24:00 ⇒ 法定休日労働+深夜労働

時間外手当=1,500円×(1+0.35+0.25)×2時間=4,800円

【ケース3】

所定休日に9:00から21:00まで労働

9:00~18:00 ⇒ 所定休日労働:割増は不要(通常の賃金)

18:00~21:00 ⇒ 法定時間外労働:25%以上

時間外手当=1,500円×(1+0.25)×3時間=5,625円

給与形態の違いによる時間外労働の計算方法

割増賃金の計算では、労働者の給与形態によって、もとになる1時間あたりの基礎賃金の計算が異なる点を抑えておきましょう。

月給の場合

1カ月の平均所定労働時間は、次のように求めます。

365日- 所定休日 = 1年間の所定労働日数

1カ月の平均所定労働時間 = 1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12

日給の場合

日によって所定労働時間が異なる場合は、1週間における1日あたり労働時間を平均して求めます。

年俸制の場合

年俸制であっても、時間外労働に関する原則は他の給与形態と同様です。所定時間外労働があれば1時間あたりの基礎賃金を、法定時間外労働があれば割増賃金を支払う必要があります。

歩合給の場合

たとえば1カ月を算定期間とする場合は、

1カ月の歩合給を1カ月間の総労働時間(法定内労働時間+法定時間外労働時間)で割ります。

固定残業代制度における割増賃金の運用と注意点

固定残業代制度(みなし残業代制度)は、残業代の事前支給を可能にする仕組みですが、適切に運用しなければ違法となり、未払い残業代請求や行政指導の対象となります。制度の法的要件と実務上の注意点を理解し、適正な運用体制を整えることが重要です。

固定残業代制度の基本と法的要件

固定残業代制度とは、月給の中にあらかじめ一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金を含めて支給する制度です。たとえば、「月給30万円のうち、6万円は45時間分の固定残業代」といった形で定めます。

この制度を合法的に導入するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

- 固定残業代の金額を明示すること(総支給額と内訳の明記)

- 固定残業代の対象となる時間数を明記すること

- 対象時間を超えた労働については追加で割増賃金を支払うこと

これらが契約書・労働条件通知書・就業規則などに明記されていなければ、制度自体が無効と判断され、支払われた残業代が「基本給」と見なされる可能性があります。

対象時間超過分の割増賃金を正確に支払う

固定残業代制度は、「対象時間内であれば、実際の労働時間にかかわらず固定で支給する」ことが前提ですが、対象時間を超えた分の残業については、必ず別途割増賃金を支払う必要があります。

たとえば、月45時間の固定残業代を支給している社員が、ある月に60時間の残業をした場合、超過した15時間分については1.25倍(深夜であれば1.5倍)の割増賃金を上乗せして支給しなければなりません。

このような超過分の未払いが発覚した場合、企業には未払い残業代の支払義務が生じるだけでなく、過去5年分(当面の間は3年間)の遡及請求や付加金の支払いが求められる可能性もあります。

「名ばかり制度」とならないようにする

固定残業代制度を導入しているにもかかわらず、実際には対象時間を大きく上回る長時間労働が常態化している場合、「制度を悪用している」と評価され、違法と判断されることがあります。「固定残業代が適用されているから、いくら残業しても追加支給は不要」といった誤解を与えると、労務トラブルに発展しやすくなります。

そのため、実際の残業時間と制度設計が乖離していないかを定期的に見直すことが重要です。例えば、毎月の平均残業時間が固定時間を大きく超えている場合は、固定残業時間の見直しや制度自体の再構築が必要です。

また、固定残業代を基本給に合算して「月給一律」として記載することは、裁判上無効とされやすいため、給与明細や契約書において必ず明確な内訳を表示することが重要です。

パート・アルバイトにおける割増賃金の適用と誤解されやすいポイント

パートタイマーやアルバイトといった短時間労働者であっても、労働基準法に基づく割増賃金のルールは原則として適用されます。しかし、雇用主・労働者ともに理解が不十分なケースも多く、誤解や未払いが生じやすい分野です。ここでは、割増賃金の正しい適用方法と、見落とされがちなポイントを解説します。

パート・アルバイトにも法定割増賃金は適用される

まず大前提として、パートやアルバイトであっても、労働基準法上の労働者である限り、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金の支払い義務はあります。雇用形態に関係なく、次の割増賃金率が適用されます。

- 法定時間外労働:25%以上(※月60時間超は50%以上)

- 法定休日労働:35%以上

- 深夜労働(22時〜翌5時):25%以上

たとえば、1日5時間勤務のアルバイトでも、1週間の労働時間が合計で40時間を超えた場合、その超過分については25%以上の割増賃金が必要です。

誤解されやすい「所定労働時間超え」と「法定時間外労働」の違い

パートタイム労働者に関して特に多い誤解は、「契約で定めた時間(所定労働時間)を超えて働いたらすぐに割増になる」という誤認です。

実際には、割増賃金が発生するのは、1日8時間または週40時間を超える労働時間に対してです。たとえば、所定勤務時間が1日6時間のパート社員が7時間勤務しても、1日8時間以内であれば割増賃金は不要です。

ただし、就業規則や労使契約で「所定労働時間を超えた場合は通常より高い時給を支払う」といった独自のルールがある場合には、これに従って加算されることもあります(これは“法定”ではなく“会社ルール”としての対応です)。

時間外・深夜・休日が重なった場合の割増率にも注意

さらに見落とされやすいのが、深夜勤務や休日勤務が時間外労働と重複するケースです。たとえば、法定休日の22時以降に勤務した場合、「休日労働(35%)+深夜労働(25%)」で、合計60%の割増が必要です。

パート・アルバイトであっても、繁忙期や夜間シフトでこうした勤務が発生することは珍しくありません。勤怠管理システムや給与計算において、正確に重複分を集計できる体制が求められます。

割増賃金の計算では割増賃金の対象となる労働の種類に注意

割増賃金を計算する場合には、労働基準法に定められた割増賃金の種類を理解した上うえで算出するのが適切です。また、労働者の給与形態によって、割増賃金の計算のもととなる1時間あたりの基礎賃金の算出方法が異なる点も、割増賃金の計算の間違いやすいポイントなので、労働の種類を確認したうえで算出することをおすすめします。

よくある質問

時間外労働とはなんですか?

時間外労働とは、1日8時間・週40時間と労働基準法で定められた「法定労働時間」を超えた労働時間をいいます。時間外労働の総合計によって、3種類の割増賃金率が適用されます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

給与計算を簡易化するには?方法からメリット、注意点まで徹底解説

本記事では、複雑な給与計算を簡易化するための具体的な方法を、メリットや注意点と共に徹底解説します。 毎月の給与計算前になると、山積みのタイムカードと複雑な計算式に頭を悩ませていませ…

詳しくみる国家公務員の扶養手当とは?支給要件や配偶者手当廃止の影響を解説

国家公務員の扶養手当について、支給額や対象要件、特に注目される配偶者手当の廃止時期など、最新の情報を知りたい担当者も多いでしょう。国家公務員の手当制度は民間の給与体系とは異なり、子…

詳しくみるみなし残業のメリットや残業代を支給給与に含む意味を解説!

みなし残業とは、会社が従業員の正確な残業時間を把握できない場合に、従業員の残業時間をあらかじめ見込んでおくことをいいます。 みなし残業代が設定されている状況で毎日会社を定時に退社す…

詳しくみる賞与支払届は電子申請できる!e-Govでの手続きの流れやメリットをわかりやすく解説

賞与支払届を提出する際には、電子申請を活用することで業務効率が向上します。 紙での申請に比べて郵送の手間や時間が省けるだけでなく、ミスの防止やコスト削減にもつながります。 しかし、…

詳しくみる退職金共済と退職金制度の違いは?中退共の仕組みや退職金制度の選び方を解説【規定テンプレート付】

退職金制度は、従業員の将来の安心を支える大切な仕組みです。制度には「退職金共済」と呼ばれる制度もあります。 とくに中小企業向けの「中小企業退職金共済(中退共)」は、国の助成を活用し…

詳しくみる残業60時間超は中小企業も割増率50%に!計算方法や具体例、違法ケースを解説

企業の規模に関係なく、1ヶ月あたりの残業が60時間を超えると、割増賃金率が50%以上に引き上げられています。36協定の特別条項があっても、法的な注意が必要です。 この記事では、残業…

詳しくみる

.png)