- 更新日 : 2025年10月8日

勤怠管理とは?仕事内容や活用できるツールの比較

勤怠管理は、会社で人事総務関係や給与関係の担当者が必ずといっていいほど関わることになる業務の一つです。

今回は、勤怠とは、勤怠管理とは、といった基礎的な知識から勤怠管理の仕事内容や流れなどを確認していきます。その後、勤怠管理のツールやシステムを比較して、それぞれのメリットやデメリットなどについて解説していきます。

目次

勤怠とは?

勤怠の読み方は「きんたい」です。勤怠の意味するところは、社員の出勤、退勤、休憩や休暇、欠勤などの出勤状況になります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック

人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。

40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。

クラウド型の給与計算ソフト導入時の落とし穴

給与計算ソフトの導入では、自社に適したものを選ばなければ、業務がかえって煩雑になったり、期待した成果が得られなかったりすることがあります。

この資料では、導入時に必ず確認しておきたい5つのポイントを解説します。

従業員情報の一元管理を実現する方法

従業員情報の収集や転記、複数システムの情報更新など「従業員情報の管理」が複雑になっていませんか?

この資料では、従業員情報の管理でよくあるお悩みとマネーフォワード クラウド人事管理を活用した業務改善方法を紹介します。

勤怠管理とは?

勤怠管理とは、会社が社員の労働状況について正しく把握して適正に管理することです。

ここでは、勤怠管理の目的や勤怠管理を行う理由、労務管理との違い、勤怠管理する担当部署は人事部門かそれ以外か、勤怠管理は必要か、などの疑問についても解説していきます。

勤怠管理の意味や目的・行う理由

勤怠管理とは、会社が社員の出勤時間や退勤時間、欠勤や休憩、休暇、遅刻、早退などの労働状況を正しく把握して適切に管理することです。

勤怠管理を行う理由として、以下のようなことが考えられます。

- 労働基準法に則った正しい勤怠管理を行うため

- 正確な賃金支払いを行うため

- 長時間労働を防ぎ社員の健康を守るため

- コンプライアンスの遵守のため

勤怠管理と労務管理の違い

労務管理は、社員の賃金や福利厚生などの管理を労働基準法に従って行い、社員の働く環境を適切に整えることです。

勤怠管理は、労務管理の一部であるところが、勤怠管理と労務管理の違いになります。

勤怠管理の担当部署は?人事は関係ある?

勤怠管理は、通常は人事関係の業務ですので、労務関係を担当する部署が行います。

ただ、会社によって労務を担当する部署が異なりますので、社員には「勤怠についての問い合わせ先の担当部署はどこか?」を認識しておいてもらう必要があります。

勤怠管理は必要?労働基準法の観点から

労働基準法では、「会社は社員の労働時間を適切に管理しなければならない」とあります。

具体的に言うと、下記のような条文から勤怠管理が必要だと言えます。

- 1日8時間、1週40時間を超えないこと(第32条)

- 上記を超える場合は、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ること(第36条)

- 休日は少なくとも1週1日か、4週4休以上与えること(第35条) など

参考:

労働時間の適正な把握のために|厚生労働省

労働時間・休日|厚生労働省

勤怠管理の対象

勤務管理の対象については、大企業・中小企業・小規模事業所の違いに関わらず、企業・事業所の観点から見ますと、労働基準法第4章の労働時間に関する規定が適用される事業場はすべて勤怠管理の対象になります。

次に、従業員の観点から見ますと、労働基準法第41条で定める下記を除くすべての労働者が対象になります。

- 農業、水産業などの仕事に就いている者

- 管理監督者(※年休の規定は適用されます)

- 監視または断続的労働(管轄の労働基準監督署の許可を得た場合に限る)

- 宿日直勤務(管轄の労働基準監督署の許可を得た場合に限る)

- 機密の事務を取り扱う者(秘書など経営者と一体をなす者)

引用:働き方のルール~労働基準法のあらまし~(P8)|東京労働局

勤怠管理の仕事内容

勤怠管理の仕事内容については、勤怠管理事務として人事部、労務部といった人事関連部署の業務として行われますがどのような業務を行うのでしょうか。

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、「使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している」と謳っています。

引用:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省

具体的には下記のような項目の管理が必要であろうと思われます。

勤怠管理の流れと手順

勤怠管理の方法については、下記のような手順で行うと良いのではないかと考えます。皆さんの会社の実態に合わせて適宜工夫してみてください。

- 勤怠管理しているツール(紙、タイムカード、ICカード、勤怠管理システムなど)で労働者の労働日ごとの出勤時間、退勤時間などの記録を確認する。自己申告制で運用している場合は、適正に自己申告を行うことなどについて事前に十分な説明を行うこと。(自己申告制の場合、勤務実態と乖離していないかの調査が必要)

- 休憩時間が適正に取られているか、時間外労働・休日労働が36協定の範囲内に収まっているかの確認。

- 労働基準法第108条に基づき、労働者ごとに、下記の勤怠項目を適正に記入した賃金台帳を調整する。

- 労働日数

- 労働時間数

- 時間外労働・休日労働・深夜労働時間数

- 労働基準法第108条に基づき、労働者ごとに、下記の勤怠項目を適正に記入した賃金台帳を調整する。

- 労働基準法第109条に基づいて、出勤簿やタイムカードなどの労働時間を記録した書類を3年間保存する。

- 労働時間の管理上の問題が出てきた場合には、担当部署の責任者に報告し、問題の解消に向けて検討する。

参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省

勤怠管理に使用できるツール・方法 – 各手段のメリット・デメリットを比較

ここからは、勤怠管理に使用できるツールについて説明します。ツールについては、紙媒体やタイムカード、エクセル、パソコンソフトから、webやオンライン、クラウドで使用する勤怠システムまであります。それぞれのメリット、デメリットについて説明していきます。

紙による管理

紙による勤怠管理は、基本的に社員が紙の出勤簿に出勤時と退勤時にそれぞれの時間などを記入します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

タイムカード

タイムカードによる勤怠管理は、社員がタイムレコーダーなどでタイムカードに打刻して出勤時間、退勤時間などを記録します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

エクセル

出勤簿をエクセルで作成し、その表に出勤時間、退勤時間などを入力する方法です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

勤怠管理システム(オンプレミス)

社内でサーバーや通信環境、勤怠管理システムを準備して運用する方法です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

勤怠管理ソフト(SaaS)

ベンダーが構築した勤怠管理ソフトを借り受ける形で利用する方法です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

勤怠管理システム・ソフトの選び方

勤怠管理を行うにあたって、勤怠管理システム・勤怠管理ソフトを導入する場合には、選び方に注意が必要です。下記に何点か注意事項をあげておきます。

- 自社が自動化したい業務、効率化したい業務にどこまで対応しているか?

勤怠管理システム・ソフトは開発会社によって機能が異なります。自社で必要な機能はなんであるかを事前にきちんと整理して比較することが大切です。

- 自社が自動化したい業務、効率化したい業務にどこまで対応しているか?

- コストが見合っているか?

オンプレミス型のシステムは、自社の業務に細かく対応が可能ですが、通常、初期費用やランニングコストが高くなります。それに対してSaas型は、初期費用やランニングコストは抑えられますが、自社の業務に対応することが困難な場合もあります。

コストと希望を比較して調整していく必要があります。

- コストが見合っているか?

- 社員がシステムを使いやすいか?

システム・ソフトはほとんどすべての社員が使用するため、操作が簡単で申請に手間がかからないことが大切かと思います。

勤怠管理を行う上での注意点

会社には正社員だけではなく、アルバイトや契約社員のいる会社もあります。

勤怠管理を行う際には、日々の勤務状況を把握するほかに、雇用形態の異なる社員や扶養控除内での勤務希望の社員にも注意していかないといけません。

そのあたりの注意点を見ていきます。

雇用形態による勤務の違い(バイト・契約社員など)

アルバイトや契約社員は、勤務時間や休日を正確に把握することがポイントになります。

アルバイトはシフトがバラバラです。契約社員も個々に異なる契約をしている場合があるため、個々人の雇用形態や労働条件を正確に把握した上での勤怠管理が重要になります。

例えば、シフト作成機能のある勤怠管理システム・ソフトを導入することによって、複雑な勤怠管理を効率的に行うことができるようになるのではないでしょうか。

扶養控除内を希望する方への配慮

扶養控除内での勤務を希望している社員の場合、扶養控除の基準を把握していないといけません。

繫忙期等でどうしても予定の労働時間を超える労働が発生する場合はシフトの見直しなども検討しましょう。その場合、社員の判断で調整させるのではなく、必ず責任者や会社が勤怠状況を共有して対応しましょう。

勤怠管理は労務管理の中でも重要な位置づけです

今回は、勤怠管理とは何か、勤怠管理を行う理由を復習しました。また、勤怠管理の流れと手順や使用できるツール類のメリット、デメリットなどについても見てきました。

勤怠管理は労務管理の一部分ですが、労働基準法を遵守しながら労働状況を適切に把握することが大切です。また、社員の生活を支える賃金を計算する給与計算に連動させる重要な役割も担っていますので、間違いがあってはなりません。

もう一度、勤怠管理の役割を再確認して正しい理解の下で勤怠管理を行っていきましょう。

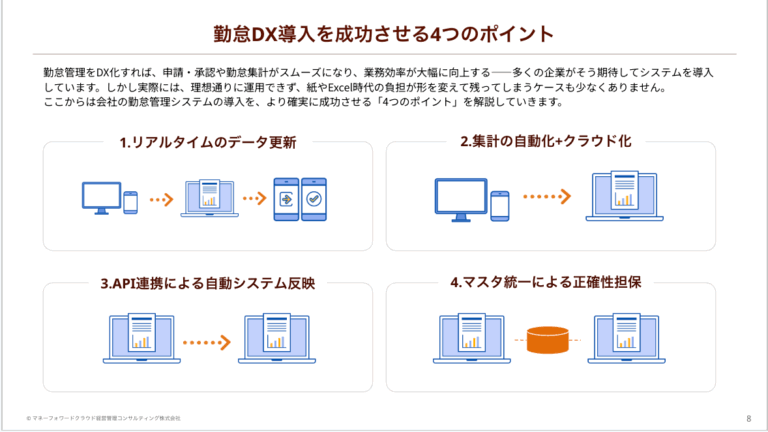

勤怠管理DXのあるあるなお悩みと再設計のポイント

働き方改革やテレワークで勤怠管理の重要性は高まっています。しかしタイムカードやExcel運用では申請遅延や入力ミス、長時間労働の把握不足など課題が残っているのも事実です。

クラウドシステムを導入するだけでは解決できず、業務フロー整理やデータ連携、現場定着まで設計することが必要です。勤怠管理DXで業務効率化と定着を実現するポイントを解説するホワイトペーパーをご用意しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

よくある質問

勤怠管理とはなんですか?

勤怠管理とは、会社が社員の始業・就業時間、休憩、休暇、遅刻、早退などの労働状況を正しく把握して管理することです。労働基準法やコンプライアンスの遵守、長時間労働の防止や社員の健康管理のために行います。詳しくはこちらをご覧ください。

勤怠管理の仕事内容について教えてください。

労働者の労働日ごとの始業・終業時間などの労働状況を確認し、休憩時間が適正か、残業時間に問題はないかなどをチェックします。その後、賃金台帳を調整して、出勤簿やタイムカードなどと一緒に保存します。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

勤怠管理の関連記事

新着記事

働きがいのある職場とは?・特徴・メリット・つくり方を解説

Point働きがいのある職場とは? 働きがいのある職場とは、社員が仕事に誇りと成長を実感し、自律的に貢献できる環境です。 信頼・尊重・公正が職場文化に根づく 意見しやすく成長を支え…

詳しくみる就業規則を会社が守らないときはどこに相談すべき?相談先と対処法を解説

Point会社が就業規則を守らないとき、どこに相談すればいい? 就業規則を会社が守らない場合、違反内容に応じて相談先を使い分けることが最短での解決につながります。 違法性が明確なら…

詳しくみる運送業の就業規則とは?記載必須事項や業界特有の注意点を解説

Point運送業の就業規則は何を定めるべき? 運送業の就業規則は、労働時間管理や安全運行ルールなどを明記する文書です。 改善基準告示と年960時間上限を反映する 36協定と運行・車…

詳しくみる飲食店の就業規則は必要?作成義務・メリット・記載内容と注意点を解説

Point飲食店に就業規則は必要? 就業規則は、飲食店の従業員が常時10人以上いる場合に作成・届け出が義務です。 労働基準法で記載項目が定められている 届け出には労働組合または従業…

詳しくみる給与計算は誰でもできる?業務の基本・必要スキル・効率化の方法を解説

Point給与計算は誰でもできる? 給与計算は資格がなくても可能ですが、正確性と法令対応が求められる専門性の高い業務です。 ソフトで自動化すれば初心者も対応可能 法改正への継続的な…

詳しくみる給与計算の代行には資格が必要?依頼できる業務内容や費用相場を解説

Point給与計算の代行に資格は必要? 給与計算は資格がなくても代行可能ですが、業務範囲により有資格者の関与が必要です。 給与計算自体は資格不要 税務は税理士、労務手続きは社労士 …

詳しくみる