- 更新日 : 2025年11月18日

賃金支払基礎日数の算出方法について紹介!

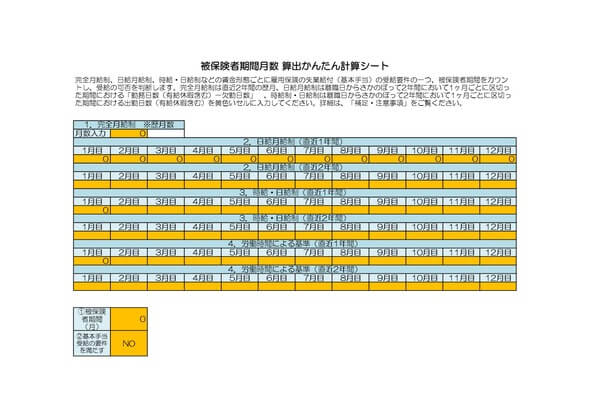

支払基礎日数とは賃金や報酬の支払対象の日数のことです。賃金支払基礎日数が原則11日以上の月が2年間のうち12ヵ月以上あると、雇用保険の基本(失業)手当が支給されます。数え方は完全月給制、時給制など給与形態ごとに異なる点が特徴です。有給休暇はカウントされ、休職は入りません。今回は、賃金支払基礎日数の数え方などについて解説します。

目次

賃金支払基礎日数の数え方

支払基礎日数とは賃金や報酬の支払対象となった日数のことです。賃金支払基礎日数は雇用保険の基本手当(失業手当)の支給要件の基準として用いられます。

基本手当は、賃金支払基礎日数が原則11日以上ある月である「被保険者期間」が、基本的に、離職の日からさかのぼって2年間である「算定対象期間」のうち通算12ヵ月以上であった場合に支給されます。

この賃金支払基礎日数の数え方は、完全月給制、日給月給制、日給制、時給制など賃金形態ごとに異なる点がポイントです。それぞれの数え方について解説していきます。

※雇用保険の計算方法については、以下の記事を参考にしてください。

完全月給制の場合

完全月給制とは、1ヵ月の賃金が決まっており、たとえ欠勤しても減額されない賃金形態のことです。完全月給制の賃金支払基礎日数の数え方は、休んだ日も含め「30日」あるいは「31日」などの暦日数を賃金支払基礎日数とする、というものです。

例えば、4月21日から5月20日までの期間であれば、賃金支払基礎日数は30日となります。

日給月給制の場合

日給月給制の場合、一般的には次のように算出する会社が多いといえます。

日給月給制とは、1ヵ月の賃金が決まっており、欠勤すると欠勤日数に応じた分の減額がなされる賃金形態をいいます。同じ月給制でも、完全月給制とは考え方が異なることに注意しましょう。

時給制もしくは日給制の場合

時給制や日給制の場合、出勤した日数がそのまま賃金支払基礎日数になります。

有給休暇は賃金の支払いの対象となるため、有給休暇で休んだ日があっても賃金支払基礎日数に加算することを忘れないようにしましょう。

時給制や日給制は、1時間や1日あたりの賃金の単価が決められていて、働いた時間や日数によって賃金が支払われるしくみです。パートやアルバイトなどに多く見られます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント

給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。

この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。

給与規程(ワード)

こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

給与計算 端数処理ガイドブック

給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。

本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。

給与計算がよくわかるガイド

人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。

複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。

賃金支払基礎日数で注意すること

賃金支払基礎日数の算出にあたっては、特別休暇や有給休暇、休職の扱いなどが注意点として挙げられます。その日に労働しないという点では同じですが、賃金の支払対象であるか否かで、賃金支払基礎日数に算入するものとしないものにわかれます。

また雇用保険の基本手当は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、2年間のうちに通算12ヵ月以上ある場合に支給されるものです。ここからは、賃金支払基礎日数の算出の際の下記の注意点について解説します。

- 特別休暇の扱い

- 休職の扱い

- 雇用保険における取り扱い

特別休暇の扱い

特別休暇や有給休暇、結婚休暇などは賃金支払基礎日数に含まれます。

賃金支払基礎日数に含まれる要件として、現実に労働したかは問われません。賃金支払いの対象となった日であれば算入されることがポイントです。そのため、「休暇」という名称であっても、特別休暇や有給休暇は賃金支払基礎日数に入れるようにしましょう。

休職の扱い

一般的に賃金の支払いがない休職中の期間は、賃金支払基礎日数をカウントする際に含まれません。

休職の事由としては、業務外の事故や病気などが挙げられます。これらを事由とした休職と、前述した特別休暇や有給休暇とは、会社を休んでいるという点では同じですが、賃金支払いの有無において異なります。間違えやすいため注意してください。

雇用保険における取り扱い

賃金支払基礎日数が、雇用保険の基本手当の支給要件の基準として用いられることは、既にお伝えしたとおりです。

具体的には、原則、離職の日からさかのぼった2年間のうち算定支払基礎日数が11日以上ある月が通算12ヵ月以上あれば、雇用保険の基本手当が支給されます。基本手当は、失業等給付のうちの1つです。

さらに2020年8月以降、雇用保険法の改正により、離職日から1ヵ月ごとに区切った期間に賃金支払日数が11日以上なくても、被保険者期間として通算されるようになりました。1ヵ月ごとに区切った期間に「賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上」あれば、カウントされるようになっている点に留意しましょう。

基礎日数の算出方法をいまいちど確認しておこう!

支払基礎日数とは賃金や報酬の支払いの対象となった日のことであり、賃金支払基礎日数とは雇用保険の基本手当の支給要件の基準となるものです。

賃金支払基礎日数のカウント方法は、完全月給制、日給月給制、時給制など賃金形態によって異なります。賃金支払の対象となる有給休暇は算入され、無給の休職期間は除外されるため注意が必要です。この機会に、賃金支払基礎日数の算出方法を確認しておきましょう。

よくある質問

賃金支払基礎日数は、どうやって算出しますか?

完全月給制においては、休んだ日も含め暦日数をカウントします。時給制などは出勤した日を賃金支払基礎日数とします。詳しくはこちらをご覧ください。

特別休暇は、賃金支払基礎日数に含まれますか?

賃金支払の対象である特別休暇や有給休暇は、賃金支払基礎日数に含まれます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

退職金共済と退職金制度の違いは?中退共の仕組みや退職金制度の選び方を解説【規定テンプレート付】

退職金制度は、従業員の将来の安心を支える大切な仕組みです。制度には「退職金共済」と呼ばれる制度もあります。 とくに中小企業向けの「中小企業退職金共済(中退共)」は、国の助成を活用し…

詳しくみる宮崎県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も

宮崎県で事業を展開する企業にとって、給与計算は欠かせない重要な業務です。しかし、税務や社会保険の手続きは複雑で、専門知識が求められるため、自社で対応するのは負担が大きくなります。こ…

詳しくみる賃金台帳と給与明細の違いは?代用できる?フォーマットや書き方も解説

賃金台帳と給与明細の違いについて理解できていますか?賃金台帳は、賃金の支払状況を記録するための書類で、給与明細は会社が従業員に給与額や控除額などを通知するために交付しなければならな…

詳しくみる給与計算代行・アウトソーシングの基本!代行業務の内容・相場やメリット・デメリットを解説

企業の毎月の給与計算、年末調整などの業務の委託を受けて処理するサービスを、給与計算代行・給与計算アウトソーシングといいます。収益に直結しない、こうした間接業務に人員を割く余裕がない…

詳しくみる源泉徴収が必要な報酬と注意事項を徹底解説!

事業を行っていると、個人事業主でも報酬を支払う機会があります。身近なところでは、税理士や社会保険労務士に報酬を支払っている方もいるでしょう。これらの報酬を支払う場合も、条件を充たせ…

詳しくみる役員に退職金は支払う?規定の必要性や作成するポイントを解説

会社と役員の雇用契約において、退職金を支払う契約になっていなければ役員は退職金を得られません。そのため、会社により支給額の算定方法が異なり、場合によってはトラブルにつながることもあ…

詳しくみる

-e1762740828456.png)