- 更新日 : 2025年7月9日

社会保険料とは?計算方法や負担額、法改正の内容をわかりやすく解説!

社会保険制度とは、病気やケガ、死亡、出産、老齢、失業、介護などに備えて、企業や被保険者が保険料を負担して保険給付を受けることができる公的な保険制度のことです。

今回は、社会保険料を決定する基準や負担額の計算方法を解説するとともに、法改正で注目される社会保険の適用拡大についても紹介します。

目次

社会保険料とは?

社会保険料とは公的な社会保険制度に加入すると支払わなければならない保険料のことです。会社と関係が深い健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険を中心に見ていきましょう。

そもそも社会保険とは?

社会保険とは、すべての国民が安心して安定した生活を営むことができるように、国が都道府県や市町村と連携して実施している社会保障制度の1つです。社会保障制度では、「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」の4つの分野から国民の生活を支えています。

社会保険は、病気やケガ、死亡、出産、老齢、失業、介護などで生活を脅かすような保険事故があった場合に国が定めた最低限の必要な給付を行う、原則強制加入の公的な保険制度のことです。広い意味では、医療保険、介護保険、年金制度、労災保険、雇用保険などの全般を指します。

一般的には、労災保険制度と雇用保険制度を「労働保険」、医療保険制度(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)や介護保険制度、年金制度(厚生年金保険や国民年金)を「社会保険」と分けて呼ぶことが多いでしょう。

社会保険の加入対象者は?

社会保険の加入対象者は、それぞれの制度によって定義が異なります。健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の加入対象者は以下のようになります。

健康保険・厚生年金保険

健康保険では75歳未満、厚生年金保険では70歳未満の従業員が対象となり、「適用事業所に常時使用される従業員」は原則として被保険者となります。法人の場合は、代表者や会社役員でも「法人に使用される人」とみなされ健康保険や厚生年金保険に加入しなければならないことに注意が必要です。

適用事業所の種類や、パートやアルバイトなどの加入条件など詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

介護保険

介護保険の被保険者には、第1号被保険者(65歳以上の方)と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種類があります。健康保険に加入する従業員は、40歳になると介護保険の第2号被保険者となるため、健康保険の保険料と一緒に介護保険の保険料が給与から控除されます。

雇用保険

個人経営の従業員5人未満の農林水産業など一部例外はありますが、原則として労働者を1人でも雇用すれば適用事業となり、適用事業で雇用される従業員は雇用保険の被保険者となります。

ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満の従業員や31日以上継続して雇用される見込みがない従業員などのほか、適用除外に該当する者は対象外です。また、労働保険では会社経営者は労働者とならないため、健康保険や厚生年金保険と異なり、代表者は被保険者となることはできません。

労災保険

パート・アルバイトを問わず労働者を1人でも雇用すれば、原則として企業に労災保険の加入義務があります。

ただし、労災保険では被保険者という概念はないため、労働者一人ひとりが加入をするという手続きがなく、すべての労働者が自動的に労災保険の対象となるのが特徴です。なお、法人の代表者や業務執行権を持つ会社役員は労災保険の対象にはなりません。

社会保険料の負担割合は?

社会保険では、それぞれの制度で企業と従業員の社会保険料の負担割合が大きく異なるため注意が必要です。

健康保険・厚生年金保険・介護保険

健康保険と厚生年金保険では、保険料は労使折半となります。ただし、企業は保険料の合計金額の端数を切り捨てして納付することになるため、端数処理の関係で労使折半にならないことがあります。従業員の負担分に端数が発生する場合には、企業が保険料を給与から控除する場合と現金で徴収する場合とで、取り扱い方が違うことにも注意しましょう。

【従業員負担分に円未満の端数が発生した場合】

- 給与から天引きする場合

50銭以下の端数が発生した場合は切り捨て

50銭を超える端数が発生した場合は1円に切り上げ - 現金で徴収する場合

50銭未満の端数が発生した場合は切り捨て

50銭以上の端数が発生した場合は1円に切り上げ

なお、企業と従業員で慣習的な取り決めがある場合には、その取り決めによって端数処理をすることは可能です。

また、健保組合の場合は、組合ごとに健康保険と介護保険の料額表を定めており、厚生年金基金に加入している場合は、基金ごとに厚生年金保険料率や厚生年金基金の掛金が異なることにも注意しましょう。

雇用保険

雇用保険料では、事業の種類によって従業員負担分と企業負担分の保険料率が定められています。端数処理については①の場合と同じ考え方となりますので、下記の表を参考に企業と従業員負担割合をそれぞれ計算しましょう。

労災保険

労災保険では事業の種類によって保険料率が定められていますが、全額企業負担のため、従業員が負担することはありません。

社会保険料の種類は?

社会保険料には、以下の種類があります。

健康保険料

健康保険は、企業で働く従業員が、業務外が原因でケガや病気をしたときや療養のために仕事を休み給与がもらえないとき、出産をしたときや出産のために仕事を休み給与がもらえないとき、死亡したときに必要な医療費や手当金などを支給して、経済上の不安を少なくして生活を守ることを目的とした制度です。従業員だけではなくその扶養家族が病気やケガをしたときや出産・死亡したときにも必要な給付を受けることができます。このための保険料が健康保険料です。

介護保険料

介護保険は、65歳以上の被保険者が、介護が必要と認定された場合にさまざまな介護サービスを受けることができる制度です。なお、40歳から64歳までの被保険者は、要介護・要支援状態が末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などのような加齢に伴う一定の疾病(特定疾病)による場合に限って介護サービスを受けることができます。このための保険料が介護保険料です。

厚生年金保険料

厚生年金保険は、企業で働く従業員が加入できる公的年金制度です。被保険者や被保険者だった方が、老齢により一定の年齢に達したとき、ケガや病気が原因で障害の状態になったとき、死亡したときに、本人や遺族が年金給付を受けることができます。保険料を納付した期間や給与に応じた金額が年金の受給金額に反映される仕組みとなっており、保険料を納付した期間が長いほど、また、給与の金額が高いほど年金額が多くなるのが特徴です。このための保険料が厚生年金保険料です。

雇用保険料

雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定と就業促進を目的に、失業した方や雇用の継続が困難となった方を支援する制度です。失業した場合や教育訓練を受けた場合、育児休業を取得して給与が支払われない場合や給与が下がった場合など、さまざまな場面で給付金を受けることができます。そのほかに、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発、福祉の増進などを図るための助成金事業も行なっています。このための保険料が雇用保険料です。

労災保険料

労災保険は、労働者が業務上や通勤途中の災害が原因でケガや病気をしたり、障害が残ったり、死亡した場合に、従業員やその家族を支援する制度です。病院での受診が無料で受けられるほか、療養により仕事ができない日に対する収入の補償、障害が残った場合の年金や一時金の支払い、死亡してしまった場合の遺族への年金や一時金の支払いなどさまざまな給付の種類があります。そのほかに、被災労働者への職場復帰に向けた支援も行っています。これらのために事業主が全額負担している保険料が労災保険料です。

社会保険料の計算方法は?

健康保険、介護保険、厚生年金保険では、毎月の保険料や給付額を計算するための「標準報酬月額」、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てて計算した「標準賞与額」の2つによって保険料額を算出します。

「標準報酬月額」は被保険者が受け取る給与をいくつかの等級に区分したものです。保険料は、「標準報酬月額」と「標準賞与額」にそれぞれの定められた保険料を乗じて計算し、企業と従業員で半分ずつ負担します。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、「健康保険料」と「介護保険料」は都道府県ごとに定められた健康保険の料額表に基づいて保険料が決められていますので、ホームページから都道府県ごとの健康保険と厚生年金保険の保険料額表で確認するのがよいでしょう。厚生年金保険の保険料についても、全国一律で保険料率が定められており、健康保険と同じく保険料額表で確認することが可能です。

なお、健保組合の場合は、組合ごとに健康保険と介護保険の保険料率を定めています。厚生年金基金に加入している場合は、基金ごとに厚生年金保険料率や厚生年金基金の掛金が異なります。それぞれ加入している健康保険組合や厚生年金基金などで確認してください。

労災保険料と雇用保険料は、4月1日から翌年3月31日までの年度ごとの賃金総額に保険料率を乗じて計算し、毎年7月に確定した前年度の労働保険料(確定保険料)と当年度に発生する予定の労働保険料の見込み額(概算保険料)を清算する「年度更新」と呼ばれる申告・納付による方法を取っています。

ただし、雇用保険の従業員の負担分だけは、毎月の保険料額を算出して給与から控除する必要があるため、従業員負担分を計算する際には先に紹介した雇用保険料率表から算出するのがよいでしょう。

以下、「協会けんぽ」の場合を例にとって社会保険料の計算方法を説明します。

東京都のIT企業に勤めている39歳、月額給与44万円(標準報酬月額440千円)の方の社会保険料の総額と被保険者本人の給与から控除する社会保険料、企業が負担する社会保険料は以下の通りです。(令和4年4月時点)

- 健康保険料

43,164円(企業と被保険者本人が各21,582円ずつ負担) - 介護保険料

40歳未満のため負担なし - 厚生年金保険料

80,520円(企業と被保険者本人が各40,260円ずつ負担) - 雇用保険料

440,000円×保険料率(9.5/1000)=4,180円(うち企業負担6.5/1000=2,860円、被保険者本人負担3/1,000=1,320円)※

※ここで使用している雇用保険料率は、令和4年4月1日~令和4年9月30日までの保険料率であり、令和4年10月1日~令和5年3月31日までの保険料は13.5/1000(労働者負担分5/1000、企業負担分8.5/1000)に改定されています。

参考:令和3年度の労災保険率等(労災保険率表(平成30年度~)|厚生労働省

社会保険料の計算に使う標準報酬月額とは?

健康保険や厚生年金保険で使用される標準報酬月額とは、被保険者が企業から受ける給与などの月額の報酬を設定した金額の幅でいくつかの等級に区分したものです。

報酬の範囲

標準報酬月額を決める場合に、そのもととなる報酬は、基本給、役員報酬、各種手当、通勤手当、賞与など、その名称に関係なく、被保険者が労務の対償として被保険者が受けるものはすべて含みます。ただし、大入り袋や慶弔見舞金のようにその時限りで臨時に受けるものや恩恵的に支給されるもの、年3回以下の賞与などは標準報酬月額の計算には含まれません。

賞与の範囲

年3回以下の賞与

- 賞与、期末手当、決算手当など

- 暖房手当、燃料手当、寒冷地手当など

標準賞与額を決める場合に、そのもととなる賞与は、賞与、期末手当、決算手当などの名称に関係なく、労務の対償として被保険者が受けるすべてのもののうち、年に3回以内で支給されるものです。ただし、大入り袋や慶弔見舞金のように労務の対象とならないものは含まれません。「協会けんぽ」を除く組合保険の方は、料率や基準等については、各組合へ問い合わせください。

標準報酬月額算定期間・算出方法

標準報酬月額の決定や改定の種類には、資格取得時決定、定時決定、随時改定、産前産後休業・育児休業等終了時改定の4つがあります。

資格取得時の決定

新規に採用した従業員など新たに被保険者資格を取得した従業員の1か月の報酬見込額を就業規則や雇用契約書の内容に基づいて算出して、標準報酬月額の等級区分にあてはめて決定します。

例)基本給35万円、通勤費2万円、残業手当見込3万円、総額40万円の見込の場合、標準報酬月額は410千円

定時決定

7月1日現在の被保険者である従業員について、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額の等級区分にあてはめて決定し、その年の9月から翌年の8月まで適用します。

例)4月25日支給:38万円、5月25日支給:40万円、6月25日支給:42万円、平均:40万円、標準報酬月額は410千円

随時改定

昇給や降給、給与体系の変更などによって固定的賃金が変動し、変動した月以後の継続した3か月間に支払われた報酬の平均月額が大幅に増減した場合に、4か月目から改定されます。随時改定の対象になるのは、ここで計算した報酬の平均月額を標準報酬月額の等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と新しい標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたときです。

例)現在の標準報酬月額410千円、10月に固定的賃金が変動、10月25日支給:48万円、11月25日支給:50万円、12月25日支給:52万円、平均:50万円、1月からの標準報酬月額は500千円

産前産後休業・育児休業等終了時改定

産前産後休業や育児休業等を終了した後職場復帰をした際に、時短勤務や所定労働時間外の残業をしないなどの理由によって報酬が低下した場合に、従業員の申し出によって届出をします。随時改定のように固定的賃金が変動していなくても、現在の標準報酬月額と1等級以上の差が生じ、一定の条件を満たせば、休業終了日の翌日が属する月以後、4か月目から標準報酬月額を改定することが可能です。

例)現在の標準報酬月額360千円、10月1日に育児休業から職場復帰、10月25日支給:35万円、11月25日支給:34万円、12月25日支給:33万円、平均34万円、1月からの標準報酬月額は340万円

社会保険料控除とは?

社会保険料控除とは、所得税を計算する際に所得から差し引くことができる所得控除の1つです。年末調整や確定申告をする際にこれまで支払った社会保険料を所得から控除することで、所得税だけではなく住民税についても安くなる効果があります。

社会保険料控除の範囲には、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料のほか、国民健康保険料(税)や国民年金の保険料、高齢者医療保険の保険料、国民年金基金の掛金なども含まれます。生計を一にする配偶者や家族の分の保険料を払った場合も社会保険料の対象になりますので、忘れずに申告しましょう。

社会保険料に関する法改正の内容は?

社会保険の適用拡大は、2016年10月から厚生年金保険の被保険者数が501人以上の規模の企業を対象に開始されました。これまでは厚生年金の被保険者数が501人以上と比較的規模の大きい企業が対象となっていましたが、2022年10月からは段階的に対象となる企業の範囲が広がり、中小企業にも大きな影響を与えることでしょう。

社会保険の適用拡大の要件に該当する企業は特定適用事業所と呼ばれ、短時間労働者が被保険者となる条件に該当すれば、これまで健康保険や厚生年金保険に加入していなかったパートやアルバイトの従業員の加入が義務となります。

社会保険に関する法改正で現在注目を集めている社会保険の適用拡大の内容についても見ていきましょう。

社会保険の適用拡大(2022年10月改正・2024年10月改正)

パートやアルバイトの従業員を多く雇用している企業では、法施行日に社会保険の加入手続きが大量に発生するケースがあります。パートやアルバイトの従業員が短時間労働者として健康保険や厚生年金保険の被保険者となる要件とスケジュールを以下の表にまとめましたので、社会保険の適用拡大の法改正のスケジュールに合わせて、事前準備をしっかりとしておきましょう。

【社会保険の適用拡大のスケジュール】

| 対象・要件 | 現行の条件 | 2022年10月~ | 2024年10月~ |

|---|---|---|---|

| 事業所の規模 | 被保険者の総数が 常時501人以上※ | 被保険者の総数が 常時101人以上※ | 被保険者の総数が 常時51人以上※ |

| 短時間労働者の労働時間 | 所定労働時間数(1週間)20時間以上 | ||

| 短時間労働者の賃金 | 賃金月額8.8万円以上 | ||

| 短時間労働者の勤務期間 | 1年以上継続して雇用される見込みがある | 2か月を超えて継続して雇用される見込みがある | |

| 短時間労働者の要件 | 昼間学生ではない(休学中の学生や卒業見込証明書を有する者が卒業前に就職し、卒業後も同じ企業に勤務する予定の学生などは除く) | ||

※被保険者の総数は厚生年金保険の被保険者数で数えます。

参考:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

社会保険の適用拡大ではパート・アルバイトが2種類に分かれる

従来、パート・アルバイトの健康保険や厚生年金保険の加入については、「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」が正社員やフルタイムの従業員の3/4以上であることが要件になっていました。したがって、社会保険の適用拡大の対象に該当する企業は、従来の基準で被保険者となるパート・アルバイトの従業員と1週間の所定労働時間が20時間以上となる短時間労働者を区別して管理する必要があります。

特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、算定基礎届などの支払基礎日数が「11日以上」となるなど数え方が異なります。社会保険の適用拡大に該当した場合の短時間労働者の算定基礎届や月額変更届の書き方についても確認しておくようにしましょう。

参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和4年度|日本年金機構

社会保険料を計算する際の注意点は?

給与計算において、年度初めは新入社員の入社や昇給、昇格、年次有給休暇の付与など給与計算に関わる変更が多い時期です。標準報酬月額は4月~6月の給与をもとに9月からの1年間の社会保険料を決定するため、他の時期より残業手当や歩合給が多くなる場合は、あらかじめ業務を平準化しておき残業を極力減らすことや、歩合給の支給ルールを再検討するなど、必要に応じて対策を講じておくとよいでしょう。

また、毎年3月に健康保険料や介護保険料の料率は毎年変更されることが多く、保険料率のチェックを怠ると給与計算のミスにつながります。保険料率の変更や法改正についての情報収集を怠らないことが、給与計算を間違えないコツといえるでしょう。

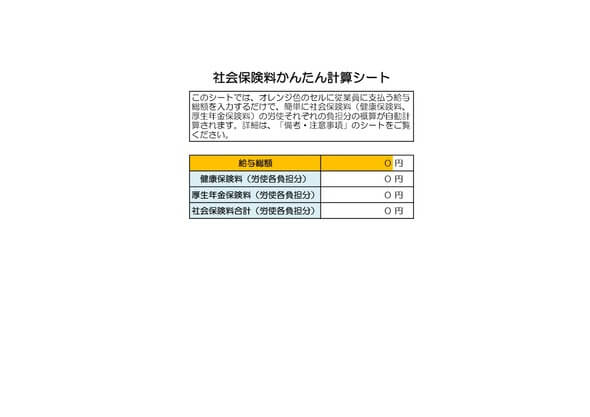

マネーフォワード クラウドなら社会保険料の計算が簡単に!

給与計算において、社会保険料の計算は面倒に感じる方が多いでしょう。しかし、一度コツを押さえてしまえば、計算や届け出方法は毎回同じです。健康保険料のように毎年料率が変わるものや固定給の変化などに気を付けて、効率よく給与計算を行いましょう。

社会保険料の計算業務を効率化したい場合には、クラウドサービスの活用がオススメです。マネーフォワード クラウド給与は、給与計算から振込までをクラウド上で完結させ、法改正や増減税・社会保険料の料率変更などがあった場合でも自動でアップデートをすることができます。従業員はパソコン・スマホから給与明細を確認できるため、ペーパーレス化にも即時に対応可能です。

製品の詳しい機能や使い方については、オンラインで企業担当者さま向けの個別説明会を随時行っておりますので、気軽にお問い合わせください。

よくある質問

社会保険料の種類は?

社会保険料の種類は大きく2つに分けられ、労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険制度、厚生年金保険、国民年金など)に関する保険料があります。詳しくはこちらをご覧ください。

社会保険料の計算方法は?

雇用保険や労災保険のように年間の賃金総額に保険料額を乗じて計算する方法、健康保険や厚生年金保険のように標準報酬月額を基準に計算する方法があり、企業と従業員の保険料の負担割合も制度によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

社会保険の関連記事

新着記事

離職防止アイデア15選|定着率アップに効く「人が辞めない職場」の工夫

「社員がすぐ辞めてしまう」という悩みを抱える企業は少なくありません。辞めない職場づくりには日々の工夫と仕組みが必要です。 本記事では、現場で実践できる離職防止アイデア15選をはじめ、成功企業の具体事例や厚労省の支援策、やりがちなNG対策まで…

詳しくみる離職防止コミュニケーションの5つの方法!企業の実践例も紹介

気づいたら退職者が続出していたという背景には、コミュニケーション不足の可能性があります。 実際、退職理由として多くあげられるのは、給与や業務内容よりも「人間関係」「上司との信頼関係の欠如」です。 日々の小さなすれ違いや、声をかけづらい空気感…

詳しくみる離職防止ツールとは?できることや選び方、活用方法を解説

「人間関係がうまくいっていない?」「実は不満があった?」と、あとから気づくことは少なくありません。今、企業の間で注目されているのが、社員の不調や不満の予兆を見える化し、早めに対処できる「離職防止ツール」です。 本記事では、離職防止ツールの役…

詳しくみる離職防止の成功事例10選!具体的な取り組みや社員が離職する理由も解説

近年、人手不足が深刻化する中で優秀な人材の離職を防止することは、企業経営の大きな課題です。本記事では、離職防止に成功した10社の成功事例をご紹介します。あわせて、社員が離職する理由や、企業が取るべき施策などを解説しています。 業種や課題の異…

詳しくみる離職防止の7つの対策&成功事例|離職の原因やおすすめツールまで徹底解説

人材確保が難しくなっている今、離職を防ぐことは採用活動以上に重要な課題です。 本記事では離職の主な原因から具体的な対策、実際に成功した企業事例、そして離職防止に役立つツールまで、わかりやすく解説します。 なぜ今、離職防止が重要なのか 日本で…

詳しくみる離職理由は何が多い?離職により発生するリスクや防止策も解説

企業経営において、従業員の離職は避けて通れません。しかし、事業を安定させるためには可能な限り離職者数を抑えたいものです。従業員の離職を抑えるため、退職理由として多く挙げられるものを把握し、先回りして対策を打ちたい人事担当者もいるでしょう。 …

詳しくみる