- 更新日 : 2025年4月4日

外国人を雇用する際の手続きとは?必要書類と注意点も解説

外国人を雇用するにはさまざまな種類の手続きが発生します。それに伴い必要書類も多数存在するため、初めて外国人を雇用する企業は難しく感じるかもしれません。手続きや在留資格に関して誤った知識で対応すると、企業側が法的リスクを負う可能性があります。この記事では、就労可能な在留資格を説明したうえで、外国人の雇用に必要な書類や注意点を解説します。外国人を安心して迎え入れられるように、雇用手続きに関して理解を深めましょう。

目次

外国人を雇用する前に事業者が確認するポイント

企業側はまず、採用試験を受ける外国人の在留資格が、就労可能なものか確認する必要があります。面接後に就労不可とわかり、採用がキャンセルされる事態は避けなければなりません。

就労が認められている在留資格保持者であるか

外国人の就労が認められる在留資格は、以下のとおりです。

- 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAにもとづく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)

一般のオフィスワーカーとして外国人を雇用する場合に必要な在留資格は、以下のとおりです。

- 技術・人文知識・国際業務:コンピューター技師、自動車設計技師、通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナーなど

- 企業内転勤:外国の事業所からの転勤者

- 技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など

企業側は、外国人が採用に応募してきた時点で在留資格の種類を確認する必要があります。外国人労働者は、在留資格で定められた仕事以外の業務に関われない点にも留意しておきましょう。

就労が認められない在留資格

以下に記載のある5種類の在留資格は、日本での就労が認められていません。

- 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

ただし、「文化活動、留学、家族滞在」の場合、出入国在留管理局で「資格外活動の許可」を受ければ一定期間就労が可能になります。

- 留学:週28時間まで就労可能・夏休みのような長期休暇の間は1日8時間・週40時間まで就労可能

- 家族滞在:週28時間以内の就労が可能

いずれの在留資格も風俗営業は認められていません。また、文化活動においては、活動内容に沿った業務内容である必要があり、就労可能時間は勤務先・職種・業務内容などを考慮し個別に許可されます。

就労不可の在留資格をもつ外国人が就労する場合は、出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を提出する必要があります。「短期滞在」と「研修」の場合は、在留資格の変更は認められません。

就労活動に制限がない在留資格

以下の4種類は、就労に制限がない在留資格です。

- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

これらの在留資格では、日本人と同じように就労が許可されています。

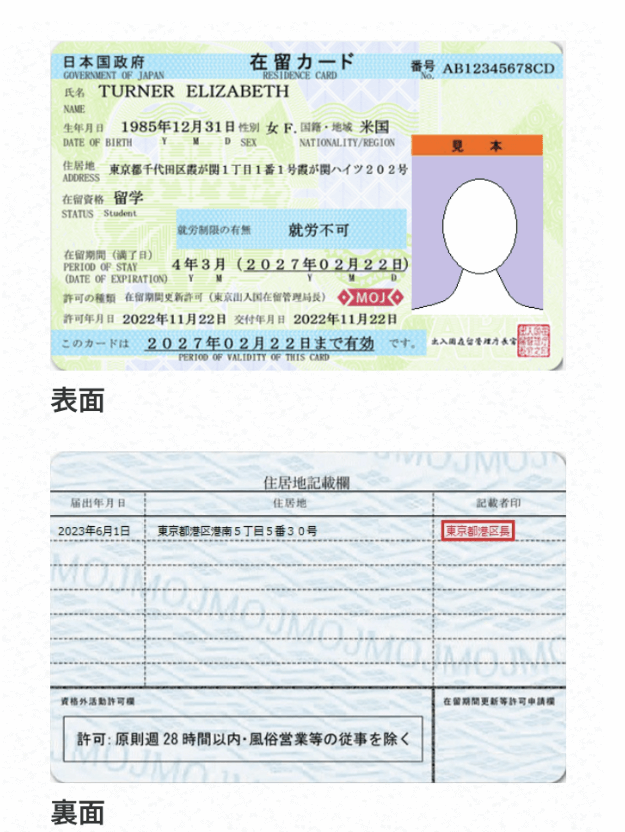

在留カードの確認ポイント3つ

在留資格の種類と就労の可否については、在留カードで確認できます。表面の「在留資格」「就労制限の有無」、裏面の「資格外活動許可欄」をチェックしましょう。就労制限の有無には、以下のどれかが記載されています。

- 就労不可

- 在留資格にもとづく就労活動のみ可

- 指定書記載機関での在留資格にもとづく就労活動のみ可(在留資格「技能実習」)

- 指定書により指定された就労活動のみ可(在留資格「特定技能」)

- 就労制限なし

就労不可と記載されていても、条件付きで就労可能となっているケースがあります。その場合は、裏面左下の欄に以下のような記載があります。

- 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)

- 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド

雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。

本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。

入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめて紹介します。

外国人の厚生年金加入 チェックリスト

外国人従業員の、厚生年金加入に関する事項をまとめたチェックリストです。必要な確認項目をリスト形式で簡単にチェックすることができます。

業務における確認漏れの防止や、手続きの際の参考資料としてご活用ください。

在日外国人 マイナンバー管理マニュアル

在日外国人のマイナンバー管理に関するマニュアル資料です。業務において、外国人のマイナンバーを取り扱う際にご確認いただけます。

ダウンロード後、管理業務の参考資料としてご活用ください。

【状況別】外国人の雇用に関する手続き

外国人の雇用ひとつ取っても、海外に住む外国人を雇用するケースや、同業他社からの転職者を中途採用するケースなど、さまざまな状況が考えられます。求職者の状況によって取るべき対応が異なるため、企業側は正しい理解のもと正確に手続きを進めなけばなりません。

海外在住の外国人を日本で雇用する場合

海外に住む外国人を日本で雇用する手続きは、以下の手順で行われます。

- 採用決定後、外国人求職者と雇用契約を結ぶ

- 企業側が出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書」を申請する

- 交付された「在留資格認定証明書」を外国にいる求職者へ送付する

- 求職者本人が現地の日本大使館へ在留資格を申請する

また、「在留資格認定証明書」の有効期限は発行後3ヶ月です。雇用される外国人が3ヶ月以内に日本へ入国しなければ、証明書は無効になる点についても留意しておきましょう。

すでに日本の別企業で就労中の外国人を中途採用する場合

日本の別企業から転職し中途採用試験を受ける外国人は、すでに在留資格を取得しています。在留資格のルールとして、外国人労働者は、在留資格の範囲を超えた業務に従事できません。

- 企業は、外国人求職者が保有している在留資格の内容を確認する(既存の在留資格で行える業務内容かどうかを確認する)

- 従事する職務がまったく違う場合は、外国人求職者本人が「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局に提出する

また、企業が外国人の在留資格を確認する際、「就労資格証明書」があると手続きがスムーズです。「就労資格証明書」とは、外国人がもつ在留資格でどのような仕事ができるか証明するための書類です。新しい業務が在留資格の範囲内であるか確認するのに役立ち、新しい環境でも安心して業務にあたれます。

外国人留学生を新卒採用する場合

留学生として日本に滞在する外国人は、就労が認められていない「留学」の在留資格をもっています。外国人留学生を新卒で採用する場合の手順は以下のとおりです。

- 留学生本人が「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局に提出する

- 許可が下りれば変更手続きは完了

また、変更完了までには1〜2ヶ月ほどの期間を要します。4月入社に間に合わせたい場合は、余裕をもって12月頃に申請するといいでしょう。

外国人の採用決定から雇用開始までに必要な手続き

外国人の内定後、企業は日本人と同様の手続きに加え、外国人特有の対応をする必要があります。申請書類の種類や交付されるまでの期間などを正確に把握し、慎重に手続きを進めましょう。

雇用契約書を作成する

内定が決定したら速やかに雇用契約書の作成に移りましょう。外国人の雇用手続きには、日本人と同じ雇用契約書を使用します。しかし、外国人求職者と企業の間で、雇用条件に関する認識の差があってはいけません。必要に応じて求職者の母国語に対応した雇用契約書を用意するのがいいでしょう。

雇用契約書は、在留資格の申請に必要な書類です。内定を出したら速やかに作成しましょう。

就労可能な在留資格を取得していない場合は申請手続きを行う

就労可能な在留資格をもっていない場合は、申請手続きを行う必要があります。日本の同業他社で働いた経験がある外国人は、すでに在留資格を保有しているので対応は不要です。新規の申請手続きまたは変更手続きは、入社日までに行わなければいけません。在留資格が認定されるまでに2〜3ヶ月ほどかかるため、内定が出たら早めに対応するのがいいでしょう。

また、出入国在留管理局では以下の情報をもとに審査が行われます。(※「技術・人文知識・国際業務」が目的の滞在で在留資格を取得する場合)

- 業務内容が外国人求職者の学歴や職歴に関連があるか、もしくは採用職種に関する実務経験が10年以上あるか(通訳や語学講師の場合は3年以上)

- 外国人求職者に前科がないか

- 会社の財務状況は正常か

- 外国人求職者の給与水準が著しく低くないか

「卒業証明書・成績証明書・履歴書・雇用契約書・採用理由書・企業の直近年度の決算文書の写し」などの情報をもとに審査が行われます。

「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する

外国人を雇用した事業者は、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出しなければなりません。届出を怠った場合は、30万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。

外国人雇用状況の届出には以下の2種類があり、各書類の提出をもって「外国人雇用状況の届出」がされたと判断されます。

- 雇用保険の被保険者になる場合:雇用保険被保険者資格取得届(提出期限:雇い入れた月の翌月10日まで)

- 雇用保険の被保険者とならない場合:外国人雇用状況届出書(提出期限:雇い入れた月の翌月末日まで)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する

社会保険制度(健康保険・厚生年金保険)に加入している企業が外国人を雇用する場合、正社員で働く外国人従業員は、全員被保険者になります。企業は「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。提出の際、「資格取得時の本人確認」が行われる点についても注意が必要です。

マイナンバーを有していない短期在留外国人や海外在住の外国人は、以下の書類で本人確認が行われます。

- 短期在留している外国人:旅券の身分事項のページの写しと、「旅券の資格外活動許可証印のページ・資格外活動許可書・就労資格証明書」のいずれかの写し

- 海外在住の外国人:運転免許証、旅券(有効期限内のパスポート)、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)等の写しなどのいずれか

外国人雇用の手続きに関する注意点

外国人の雇用手続きには、担当業務の制限や在留資格期限の管理など、注意が必要なポイントが複数あります。対応を間違うと不法就労をまねく可能性があるため、丁寧な対応が求められます。

担当業務に制限がある

就労可能な在留資格をもつ外国人は、その在留資格のなかで許可された業務にしか従事できません。以下で一例を紹介します。

| 在留資格 | 該当職種 |

|---|---|

| 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、 私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |

| 経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |

| 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |

| 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |

就労可能な在留資格は、各職種で専門性をもつ外国人に交付されます。この在留資格では、専門的な仕事のみが認められており、店舗でのレジ打ちや機械工場などの「単純労働」は認められていません。

在留資格外の仕事で採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を所轄の出入国在留管理局に提出しましょう。

不法就労に該当する外国人を雇用しない

不法就労に該当する外国人を雇用した場合は、外国人本人だけではなく、雇い入れた企業側にも厳しい罰則が課せられます。不法就労にあたるケースは以下の3つです。

- 在留資格で認められた職務以外に就かせた場合

- 密入国やオーバーステイで滞在している外国人を雇った場合

- 就労不可の在留資格の外国人を雇って働かせた場合

不法就労した外国人は退去強制の対象となり、雇用した事業主や不法就労をあっせんした者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。外国人が不法就労者と知らなかったとしても、在留カードの確認を怠った点に関して罪が問われます。

在留資格の更新時期を管理する

永住者以外の在留資格には、日本に滞在できる「在留期間」が設けられています。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は「5年、3年、1年または3ヶ月」です。就労を継続するには、外国人本人が出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請」を提出する必要があります。

申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。在留期間が過ぎると就労ができなくなるので、外国人本人だけに任せるのではなく、会社での管理も徹底しましょう。

必要書類や在留資格について理解を深め外国人の雇用手続きをスムーズに行おう

外国人の雇用手続きは、在留資格によって対応が変わります。内定後に各機関へ提出する書類の種類や在留資格の更新手続きなど、理解しなければならないポイントが数多く存在します。また、就労可能な在留資格を保有していない外国人を雇用した場合は不法就労となり、罰則の対象となる点にも注意しなければなりません。外国人雇用に関する必要書類や在留資格について理解を深め、安全かつスムーズに手続きを進めましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

懲戒処分の種類とは?会社員・公務員の処分のレベルや受けるとどうなるのかを解説

懲戒処分は、軽い規律違反から重大な不正行為まで多岐にわたり、その種類やレベルによってキャリアへの影響も大きく異なります。万が一、ご自身や同僚が懲戒処分の当事者となってしまった場合、…

詳しくみる職場環境の改善で生産性を高めよう!具体的なアイデアと手順を解説

企業の生産性を高めるためには、従業員が能力を最大限に発揮できる「職場環境の改善」が欠かせません。しかし、具体的に何から手をつければ良いのか悩む方も多いのではないでしょうか。この記事…

詳しくみる扶養内のパートも産休・育休が取れる?もらえるお金も解説

扶養内のパートでも、産休・育休を取得できる可能性があります。ただし、条件を満たす必要があり、雇用形態や勤務時間などがポイントです。また、扶養内パートが産休・育休中にもらえるお金や手…

詳しくみる【テンプレ付】労働条件通知書とは?書き方・雇用契約書との違いや記載事項

労働条件通知書とは、使用者と労働者が雇用契約を結ぶ際に交付する書類のことで、給与や勤務時間をはじめとした労働条件を記載します。 労働者を不利な条件から保護するのが主な目的であり、雇…

詳しくみるリフレーミングとは?意味や効果、メリットを具体例を用いて解説

リフレーミングとは、物事や状況の見方を別の視点から捉え直すという心理学の用語です。ネガティブな事象も視点を変えることで、前向きな気持ちになったり、コミュニケーションを円滑にしたりす…

詳しくみる物流業界の人手不足解消を担う外国人労働者:受け入れのメリットや注意点を解説

日本の物流業界は、生活を快適にする便利なサービスが増える一方、人手不足の問題にも直面しています。運送ドライバーの高齢化や少子化により、この問題はさらに深刻化する可能性があります。人…

詳しくみる