- 更新日 : 2025年4月1日

物流業界の人手不足解消を担う外国人労働者:受け入れのメリットや注意点を解説

日本の物流業界は、生活を快適にする便利なサービスが増える一方、人手不足の問題にも直面しています。運送ドライバーの高齢化や少子化により、この問題はさらに深刻化する可能性があります。人手不足解消のため外国人労働者の需要が高まる一方、雇用するにはさまざまな要件や企業のサポート体制が必要です。

この記事では、深刻な人手不足が続く運送ドライバーに焦点をあて、外国人労働者の採用要件や受け入れの注意点を解説します。

目次

日本の物流業界における人手不足の実情

物流業界は、年間約29兆円の営業収益を誇る日本の一大産業です。物流事業者には、航空貨物運送事業やJR貨物、港湾運送業などさまざまな種類があり、そのなかでもっとも私たちの生活に馴染み深いトラック運送事業だけを見ても、18兆3,473億円の売上高となっています。

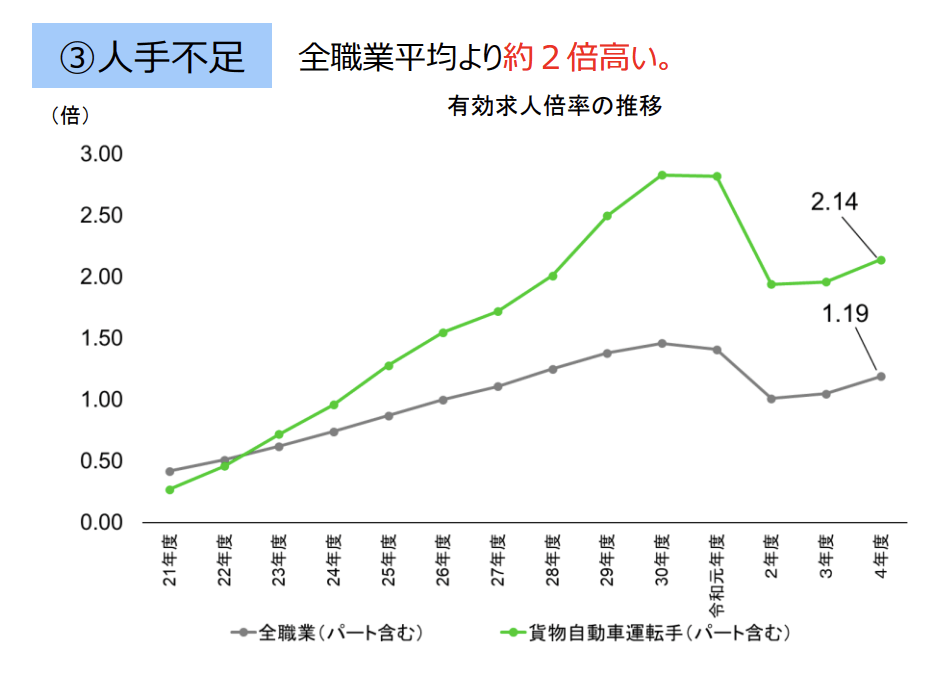

多様化したライフスタイルに合わせて、いつでもインターネットで購入できるEC市場が急速に拡大したことから、宅配便の取り扱い個数が増加傾向にあります。一方で、長時間労働や低賃金の問題から、ニーズの増加に人手の確保が追いつかず、深刻な人手不足が発生している状況です。

引用:物流を取り巻く現状と取組状況について(P3トラック運送事業の働き方をめぐる現状)|経済産業省

物流業界へのニーズが高まる一方、2024年4月には働き方改革の一環として、トラックドライバーの時間外労働が年間960時間に上限規制されました。この事態は「2024年問題」といわれており、人手不足問題に対して何も対策を講じなければ、2030年度には34%の輸送力が低下する可能性があると懸念されています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド

雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。

本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。

入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめて紹介します。

外国人の厚生年金加入 チェックリスト

外国人従業員の、厚生年金加入に関する事項をまとめたチェックリストです。必要な確認項目をリスト形式で簡単にチェックすることができます。

業務における確認漏れの防止や、手続きの際の参考資料としてご活用ください。

在日外国人 マイナンバー管理マニュアル

在日外国人のマイナンバー管理に関するマニュアル資料です。業務において、外国人のマイナンバーを取り扱う際にご確認いただけます。

ダウンロード後、管理業務の参考資料としてご活用ください。

物流業界における外国人労働者数の現状

現在日本に住む在留外国人の数は、358万8,956人(令和6年6月末時点)で過去最多を更新しています。その内、実際に事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」「公用」の者を除く)は、約230万人(令和6年10月末時点)となっており、前年に比べて25万3,912人増加しています。

物流業界における外国人労働者に焦点をあててみましょう。厚生労働省の資料によると、運輸業や郵便業で働く外国人の雇用状況は、わずか3.3%でした。この数字は、もっとも外国人労働者が多い「製造業」の26%や「卸売業・小売業」の13%と比べて、かなり少ない割合です。日本で働く外国人労働者が増える一方で、人手不足が懸念されている物流業界で働く外国人は少ないのが現状です。

このような状況のなか、2024年3月、特定技能1号に「自動車運送業」が追加され、人手不足が深刻な運送業の人材確保の追い風として期待されています。

物流業界で外国人労働者を採用するメリット

日本人口の減少や高齢化を考えても、ますます日本人の人材確保が難しくなると想像できます。「物流・運送業界の外国人雇用の実態調査」では、外国人労働者を「雇用する予定なし」と回答した事業者が47.5%となっており、採用に慎重な姿勢を取る事業者が多いという結果も出ています。

物流業界の人手不足解消には、外国人の採用が鍵となるでしょう。

1. 労働が確保され人手不足の緩和につながる

もっとも大きいメリットは、労働力が確保できることです。日本ではEC市場が年々拡大しており、多様なライフスタイルに合わせて配送スピードや再配達の選択が可能になりました。購入する側にとっては利便性が高まる一方、配送や仕分の人手確保に難航している現状があります。

引用:物流を取り巻く現状と取組状況について(P3トラック運送事業の働き方をめぐる現状)|経済産業省

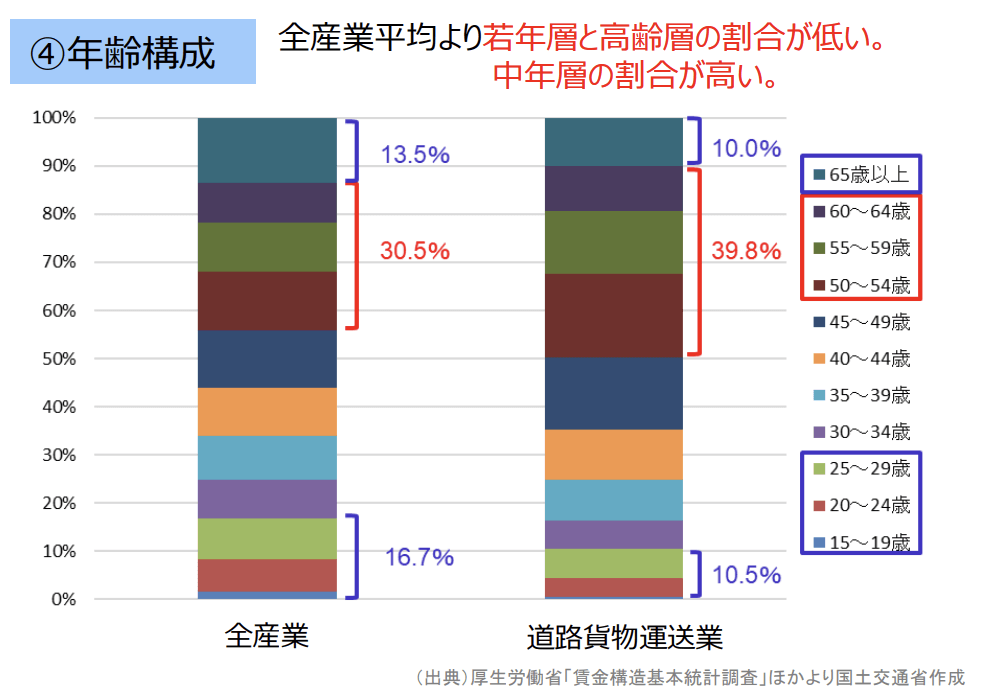

また、運送業に携わる人材の年齢構成を見ると、全産業の平均と比較しても若年層が少なく、中年層が多いことがわかります。現在受けられる便利なサービスの維持には、若い労働力の確保が欠かせません。

外国人労働者の受け入れは、物流業界の慢性的な人手不足の大きな手助けとなるでしょう。

2. 多様性を受け入れることで新しい企業文化が形成される

言語や文化に理解を示し、さまざまなバックグラウンドをもつ外国人を受け入れることで、新しい企業文化が生まれるメリットもあります。ともに業務に励むことで多様性を受け入れる風土が生まれ、外国人が働きやすい環境を築けるでしょう。また、国際的なビジネス展開を考える場合も、外国人によるサポートが助けになります。

在留資格をもつ外国人の数が過去最多を更新する日本では、外国人の顧客と接する機会も増えているはずです。顧客との間で、言語や文化の違いによる問題に直面した時は、外国人労働者からの支援が役立つでしょう。

3. 企業の労働環境が見直されるきっかけになる

各業界で人手不足が深刻化するなか、労働条件が魅力的な会社で働きたいと考える人は多いはずです。外国人労働者に会社の魅力を感じてもらうには、可能な限り働きやすい労働条件を提供する必要があります。

働きやすさとは、給与面だけをいうのではありません。適切な労働時間の分配や、従業員間の円滑なコミュニケーション、福利厚生、会社に受け入れられているという風通しの良さなども入ります。労働環境の見直しは、外国人労働者だけではなく日本人従業員にとっても大きなメリットといえるでしょう。

外国人が物流業界で働くための在留資格

外国人労働者が物流業界で働くために必要な在留資格は、以下の6種類です。

| 在留資格 | 概要 | 在留期間 | 労働時間の上限 |

|---|---|---|---|

| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 | 上限なし |

| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年・3年・1年または6ヶ月 | 上限なし |

| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年・3年・1年または6ヶ月 | 上限なし |

| 定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年・3年・1年・6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 上限なし |

| 留学生 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3ヶ月を超えない範囲) | 入国管理局から「資格外活動許可」を得た場合のみ:1週に28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日に8時間以内) |

| 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 入国管理局から「資格外活動許可」を得た場合のみ:1週に28時間以内 |

| 特定技能1号の保有者 | 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 1日あたり8時間、1週間で40時間(日本人と同様) |

2024年の3月に閣議決定され、特定技能1号に「自動車運送業分野」が追加されました。特定技能1号の資格をもつ外国人労働者は、一定の条件を満たせばバス運転者・タクシー運転者・トラック運転者として就業が可能です。

外国人が運送ドライバーとして働くために必要な能力水準

外国人労働者が運送ドライバーとして働くには、安全面を確保するためさまざまな試験に合格する必要があります。日本独自の交通ルールに関する知見や、事故防止のための知識が得られていると証明された人のみ乗務に就くことができます。

1. 自動車運送業分野特定技能1号評価試験

「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」は、外国人労働者が特定技能1号の在留資格を取得し、運送ドライバーとして働くために欠かせない試験です。学科試験と実技試験に分かれており、いずれも以下の3つの範囲から出題されます。

- 運行業務

- 荷役業務

- 安全衛生

試験では、図やイラスト等を用いた状況設定問題によって判断能力が問われます。また、運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付けができるレベルかの確認がなされます。

2. 第一種運転免許

外国人が運送ドライバーとして働くためには、「第一種運転免許」の取得が必要です。免許を取得する方法は以下の2つです。

- 外国で取得した運転免許証を日本仕様に切り替える

- 日本で新たに取得する

外国で運転免許証を取得した外国人は、試験に合格後、日本の運転免許センターで日本の免許証に切り替える手続き(外免切替)を行いましょう。手続きには「外国免許が有効であること」「外国免許取得(交付)後、免許発給国に滞在した期間が通算して3ヶ月(90日)以上あることが証明できること」などの条件があります。

日本で免許を取得する場合は、日本人同様、教習所に通って日本の交通ルールと運転技法を学び、運転免許技能試験を受けなければなりません。免許を一から取得するとなると、数ヶ月の期間がかかります。働き始める時期に合わせて、計画的に進めましょう。

3. 日本語能力試験N4レベル以上

外国人労働者が運送ドライバーの仕事に就くには、高い日本語能力も備わっていなければなりません。以下の試験のどちらかに合格する必要があります。

- 日本語能力試験N4レベル以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト

日本語能力試験N4レベル以上とは、基本的な語彙や漢字が使われた文書を理解でき、日常会話の内容がほぼ理解できるレベルを指します。また、国際交流基金日本語基礎テストに合格すると、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力がある」と評価されます。

物流業界に外国人労働者を受け入れるうえでの注意点

外国人労働者を受け入れるには、企業側が働きやすい職場環境を整備することが大切です。外国人労働者と日本人従業員が協力し、お互いにとって風通しのよい環境になるように心がけましょう。

1. 多言語に対応したマニュアルを完備する

ある程度の日本語能力があるとはいえ、契約書や仕事で使う指示書など、複雑な日本語が書かれている場合もあるでしょう。日本人にとってはあたり前でも、外国人労働者にとっては、業務上の細かいルールを把握するのが難しい場合もあります。

すべての資料を多言語に置き換えるのが難しい場合は、外国人労働者本人に必ず理解してもらう必要がある箇所から多言語マニュアルを作成しましょう。シンプルでわかりやすい言葉を使ったり、イラストで説明するのも効果的です。また、作業現場を撮影した映像を通して理解してもらうのもいいでしょう。

2. 日本の交通ルールやマナーの研修を行う

日本で安全に運転を続けるためには、交通ルールやマナーへの理解は欠かせません。業務開始後も、企業側は、外国人労働者が定期的に日本独自の標識や歩行者優先のルールを学ぶ機会を設けましょう。

また、運送ドライバーは、大型トラックの取り扱い方法や、長時間運転における安全管理など、業務での注意点は多岐に渡ります。交通安全を熟知してもらうために、映像を使った解説や、実技指導などを取り入れましょう。

3. 職場内での支援体制の構築を行う

外国人労働者のなかには、日本の生活や日本企業での就労に慣れていない人もいるでしょう。定期的な健康診断で体調を管理するとともに、就労で抱える不安や問題に対応するため、メンタルケアにも配慮が必要です。

外国人労働者のストレスの要因は、職場の人間関係や母国での仕事とのギャップ、日本語がわからないことによる疎外感などさまざまです。コミュニケーションの誤解が生まれる前に、「私はあなたの文化や宗教、言語をよく知らないので、誤った理解をしていたら教えてほしい」と伝え、風通しのいいコミュニケーションを心がけましょう。また、必要に応じて専門家とカウンセリングの場を提供するのが望ましいでしょう。

外国人労働者の受け入れが物流業界における人手不足解消の鍵

昨今、配送サービスの迅速化や、再配達の負担など、運送ドライバーの負担は増える一方です。少子化やドライバーの高齢化の影響もあり、さらに人手不足は深刻化するでしょう。外国人労働者が物流業界の支えになることは確かですが、日本独自の交通ルールの把握や言語能力などの課題もあります。企業は、研修やマニュアルを完備するなど、企業体制の見直しをはかり、外国人労働者を受け入れるサポート環境を整えることが大切です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社宅の火災保険は会社と個人どっちが負担?補償範囲や注意点も解説

社宅の火災保険料支払いについては、法令上の定めはなく、会社が負担しても個人が負担しても問題ありません。どちらが負担する場合もそれぞれのメリットデメリットがあります。 本記事では、会社が火災保険料を負担するメリットやデメリット、火災保険の補償…

詳しくみる在宅勤務の健康管理どうしてる?運動不足やメンタルヘルス対策例

テレワークやリモートワークなどの在宅勤務は、通勤時間が無いというメリットもありますが、従業員の運動不足やメンタルヘルスの問題が起こりやすい働き方です。この状況に対して、企業と従業員が協力して健康管理に取り組むことが、生産性を保ち、安心して働…

詳しくみる会社都合退職とは?デメリットや自己都合を会社都合にできる条件を解説

病気 や会社の業績悪化など、さまざまな理由で退職を余儀なくされる場合があります。退職には「会社都合」「自己都合」の2種類があり、それぞれ失業手当の受給や履歴書への記載など多くの違いがあるため注意は必要です。 本記事では会社都合退職の概要や、…

詳しくみる事業縮小による退職勧奨は違法?進め方やしてはいけない対応を解説

会社の経営状態が思わしくない場合は、さまざまな方法で経営改善を試みます。採算が合わない事業を縮小するのも、そのひとつです。 事業を縮小するとなると、人員整理として「退職勧奨」の実施を検討する場合もあるでしょう。しかし、事業の縮小による退職勧…

詳しくみるマタハラとは?具体例や起こる原因、企業の防止策、事例を解説

マタハラは妊娠・出産・育児を理由に起こる嫌がらせ・いじめを指します。マタニティ・ハラスメントの略ですが、男性を対象にしたパタニティ・ハラスメントも含めて呼ばれることもあります。妊娠・出産したことを理由にしたものと、育児休業などの制度利用を理…

詳しくみるリクルーターとは?役割や選定基準、制度の導入方法、企業事例を解説

リクルーターとは、主に現場で業務にあたる社員が採用活動を行う採用活動です。求職者に直接アプローチして面談を実施し、コミュニケーションを取りながら自社の魅力を伝える活動を行います。 本記事ではリクルーターの概要や役割、制度のメリットやデメリッ…

詳しくみる