- 更新日 : 2026年1月20日

【記入例付】雇用保険被保険者資格取得届とは?書き方や提出先を紹介!

従業員を雇い入れたら、複数の社会保険手続きをする必要があります。

その一つが「雇用保険被保険者資格取得届」です。これは、従業員を雇用保険に加入させるために、管轄のハローワークに提出する書類です。

この記事では、雇用保険被保険者資格取得届の概要や書き方、注意する事項、添付書類、提出方法などについて解説します。

目次

雇用保険被保険者資格取得届とは?

事業所の規模や業種を問わず、一定の要件を満たす従業員を雇い入れたら、雇用保険に加入させなければなりません。

その際にハローワークに提出する書類が雇用保険被保険者資格取得届です。

雇用保険の代表的な給付は失業給付ですが、自主的な教育訓練、育児休業、介護休業等についても給付金が支給されます。

もし資格取得手続きがなされていないと、こうした保険給付を受けられず、従業員が不利益を被ることがあります。そうしたことのないよう、雇用保険被保険者資格取得届は、確実に提出しなければなりません。

雇用保険被保険者資格取得届が必要なケース

雇用保険被保険者資格取得届は、正社員・パート・アルバイト・派遣など、雇用形態や名称にかかわらず、次の2つの要件を両方満たす従業員を雇用したときに提出が義務づけられています。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 31日以上の雇用見込みがあること

なお、雇用見込みの「31日」とは、31日以上の雇用を継続しないことが明確ではない場合も含まれます。そのため、次のような場合、雇用契約の期間が31日を下回っていたとしても、原則31日以上の雇用が見込まれるとして、雇用保険に加入します。

- 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇い止めの明示がないとき

- 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

提出期限と提出先は?

対象となる従業員を雇い入れたら、速やかに手続きの準備を進めましょう。提出期限と場所は以下の通りです。

提出期限:翌月の10日まで

雇用保険被保険者資格取得届は、被保険者となった日(入社日など)の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。

- 例)4月1日に入社した場合

提出期限は、5月10日となります。 - 例)月の途中で入社した場合

4月15日入社の場合も、提出期限は同じく5月10日です。

期限が土日祝日にあたる場合は、その翌開庁日が期限となります。期限を過ぎてしまうと、遅延理由書の添付が必要になるなど手続きが煩雑になるため、余裕を持って準備しましょう。

提出先:管轄のハローワーク

提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。 従業員の住居地を管轄するハローワークではないため、間違えないように注意してください。

提出方法は、窓口への持参のほか、郵送や電子申請(e-Gov)も可能です。近年は、ハローワークへ行く手間や待ち時間を削減できる電子申請が推奨されています。

参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省

雇用保険被保険者資格取得届の様式ダウンロード

雇用保険被保険者資格取得届は、ハローワークインターネットサービスから「様式のみ印刷」もしくは「内容を入力して印刷」でダウンロードいただけます。

雇用保険被保険者資格取得届|ハローワークインターネットサービス

では、実際の書き方を見ていきましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

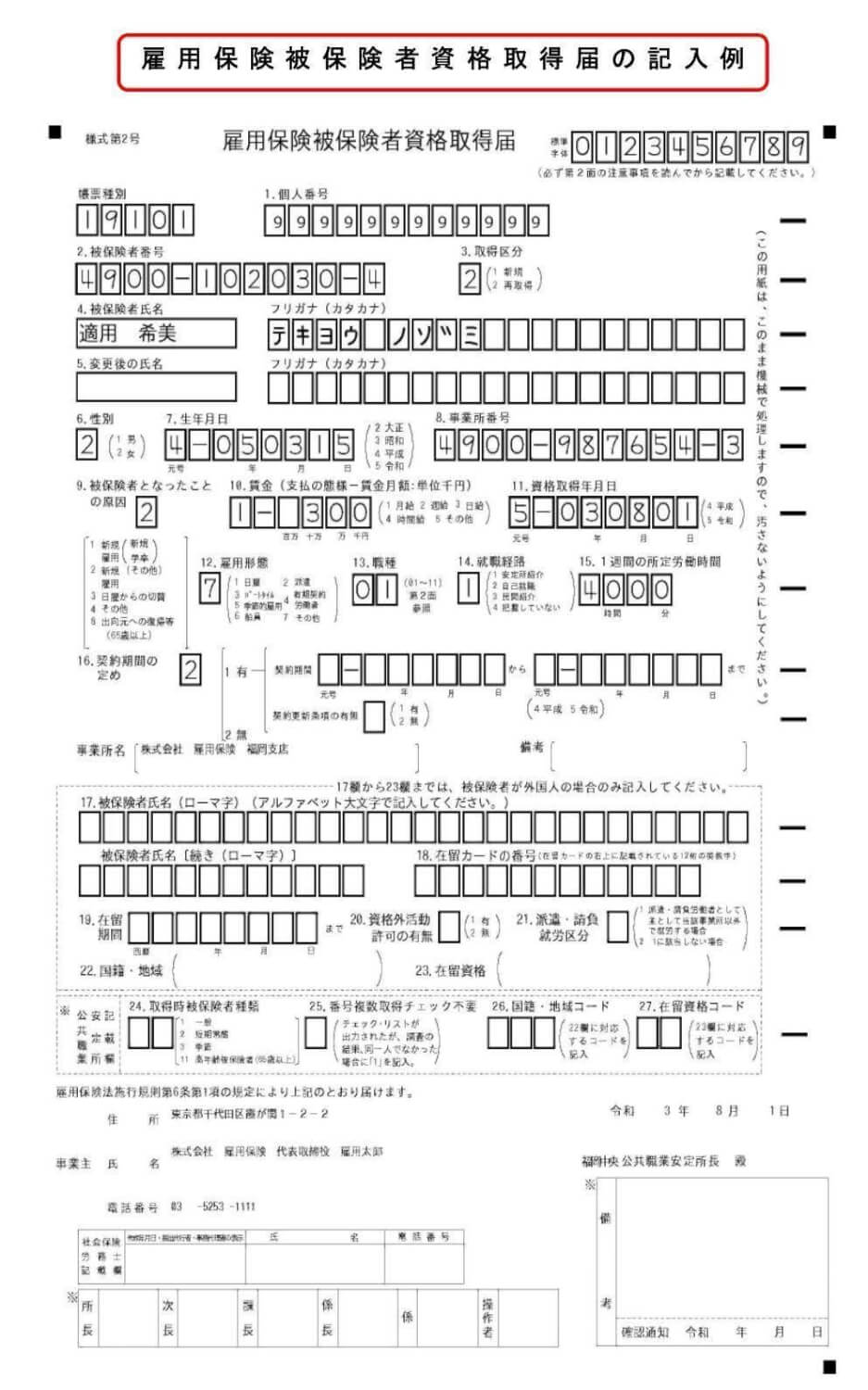

雇用保険被保険者資格取得届の書き方・記入例

ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の記載例を見ながら、書き方を説明していきます。

基本情報の記入(全対象者共通)

1. 「個人番号」

個人番号(マイナンバー)は、必ず本人確認を行った上で、正確に記入します。

2. 「被保険者番号」

雇用保険に加入する人の被保険者番号を記入してください。「0」も省略しません。新卒採用のように雇用保険の被保険者になったことがない場合は、空欄にしておきます。なお前職で雇用保険に加入していても、被保険者証の紛失等により雇用保険番号がわからない場合は、被保険者番号欄は空欄とし、備考欄に前職の企業名等を記載します。

3. 「取得区分」

過去に一度も雇用保険に加入したことがない場合、または被保険者でなくなった最後の日から7年以上経過している場合は「新規」となるため「1」と記入します。転職など、すでに被保険者証の交付を受けている者は「再取得」となるため「2」と記入します。

4. 「被保険者氏名」

被保険者証の交付を受けている場合は、被保険者証のとおりに氏名を記載します。なお、ふりがなはカタカナで記入し、姓と名の間を1枠空けてください。

5. 「変更後の氏名」

被保険者証の氏名と現在の氏名とが異なっている場合に記入します。

6. 「性別」

男性は「1」、女性は「2」と記入します。

7. 「生年月日」

年月日が1桁の場合はそれぞれ0を付加して2桁で表記し、7つの枠すべてを記入します。平成5年4月10日生まれの場合は「4-050410」となります。

8. 「事業所番号」

「0」も省略せず、11の枠すべてを記入します。

9. 「被保険者となったことの原因」

新規雇用(新規学卒)、新規雇用(その他)など、該当する番号を記入します。なお転職して入社した場合は「2新規雇用(その他)」になります。

1 新規雇用(新規学卒)

2 新規雇用(その他)

3 日雇からの切替

4 その他

8 出向元への復帰等(65歳以上)

10. 「賃金」

まず「1月給」「2週休」「3日給」「4時間給」「5その他」のうち該当する番号を記入します。賃金月額は、毎月決まって支払われるべき賃金の月額(支払総額)を千円単位(千円未満四捨五入)で記入します。この賃金月額には、通勤手当は含まれますが、賞与や臨時の賃金は含まれません。

11. 「資格取得年月日」

原則として雇い入れた日(雇用関係に入った最初の日)を記入します。試用期間中や研修期間中の労働者も被保険者となるため、試用期間、研修期間等として就労した最初の日を書いてください。

12. 「雇用形態」

該当する雇用形態の番号を記入します。なお、正社員の場合は「7その他」を選択します。

1 日雇労働者

2 派遣労働者

3 パートタイム労働者(週所定労働時間が30時間未満の場合)

4 有期契約労働者

5 季節的雇用労働者

6 船員

7 その他

13. 「職種」

次の該当する番号を記入します。

1 管理的職業(部長、課長、支店長、工場長など)

2 専門的・技術的職業(研究者、情報処理・通信技術者、デザイナーなど)

3 事務的職業(総務事務員、受付事務員、テレフォンアポインターなど)

4 販売の職業(販売店員、レジ係、営業員など)

5 サービスの職業(美容師、調理人など)

6 保安の職業(警備員、道路交通誘導員など)

7 農林漁業の職業(稲作・畑作作業員、養畜作業員、植木職など)

8 生産工程の職業(板金工、印刷工、塗装工など)

9 輸送・機械運転の職業(バス・トラック等運転手、クレーン運転工など)

10 建設・採掘の職業(大工、内装工、土木作業員など)

11 運搬・清掃・包装等の職業(倉庫作業員、荷物配達員など)

14. 「就職経路」

どのようなルートで就職したのか「1安定所紹介」「2自己就職」「3民間紹介」「4把握していない」のうちから該当する番号を記入します。

15. 「1週間の所定労働時間」

被保険者の種類を問わず、雇用契約で定めた通常の週における労働時間を記入します。例えば「1日6時間、週4日勤務」の場合は「24時間00分」となります。

16. 「契約期間の定め」

契約期間の定めがある場合は「1」と、ない場合は「2」と記入します。「1」と記入した場合は契約期間を書きます。また契約更新条項の有無についても記入します。17から23までは、被保険者が外国人の場合のみ記入します。ただし在留資格が「外交」「公用」の被保険者、または特別永住者である被保険者については記入の必要がありません。

外国人労働者の場合(追加記入項目)

被保険者が外国人の場合のみ、欄番17〜23への記入が必要です。

※「外交」「公用」「特別永住者」の場合は記入不要です。

17. 「被保険者氏名(ローマ字)」

在留カードの記載どおりに、氏名をローマ字で記入します。

18. 「在留カード番号」

在留カードの右上に書かれている番号を記載します。

19. 「在留期間」

在留カードで在留期間を確認し、記入します。雇用契約期間とは異なるため、注意しましょう。

20. 「資格外活動許可の有無」

資格外活動許可を受けている場合は「1」を、受けていない場合は「2」を記入します。なお資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面でも確認できます。

21. 「派遣・請負就労区分」

派遣・請負労働者として、主としてその事業所以外で就労する場合は「1」を、それ以外の場合は「2」と記載します。

22.「国籍・地域」

在留カードの記載どおりに、国籍・地域を書きます。

23. 「在留資格」

在留カードの記載どおりに「在留資格」を記入します。

添付書類

原則、添付書類は不要です

以前は賃金台帳や労働者名簿の添付が必須でしたが、現在はマイナンバーの記載等により、原則として添付書類は不要となっています。

ただし、以下のようなケースでは、確認のために資料を求められることがあります。

- 初めて従業員を雇用し、事業所として初めて資格取得届を出す場合

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、雇用契約書など - 資格取得日(入社日)から提出が大幅に遅れた場合(遡及手続)

賃金台帳、出勤簿、遅延理由書など - 過去に遡って加入手続きをする場合

雇用保険料が給与から控除されていたことを証明する書類など

雇用保険被保険者資格取得届の電子申請での手続き

雇用保険被保険者資格取得届は、電子申請もできます。電子申請とは、e-Govや労務管理ソフトを利用し、オンラインで申請する方法です。

1. 政府運営のポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」から申請する

国が運営する行政情報のポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」を利用して、直接データを入力・送信するか、CSVファイルを添付して申請します。費用は無料です。利用にはアカウント(GビズIDなど)が必要です。

e-Gov 電子申請トップページ: https://www.e-gov.go.jp/

手続き検索:雇用保険被保険者資格取得届(令和4年6月以降手続き)|e-Gov 電子申請

2. 民間の「労務管理ソフト」経由で申請する(API申請)

「マネーフォワード クラウド社会保険」などの民間の労務管理ソフトを利用している場合は、ソフトに入力した従業員情報を使って、そのまま電子申請(API連携)ができる機能が備わっていることが一般的です。 e-Govの画面操作が複雑に感じる場合は、使い慣れたソフトからの申請がスムーズです。

参照:「入社」機能の使い方|マネーフォワード クラウド社会保険使い方ガイド

事前に電子証明書を取得する必要がありますが、そうした電子申請の環境を整えてしまえば、ハローワークに行く時間や郵送コストをかけることなく、迅速な手続きが可能となります。

雇用保険被保険者資格取得届を作成するときの注意点

雇用保険被保険者資格取得届の作成は、決して難しいものではありません。しかし正確さやていねいさが要求されます。ここでは、雇用保険被保険者資格取得届を作成する際に注意する事項について説明します。

明確かつ正確に記入する

雇用保険被保険者資格取得届は、機械(OCR)で読み取って処理されます。そのため枠内に記入する文字は、エラーが起きないよう、枠からはみ出さず、ていねいに記入してください。

参考:ハローワーク(公共職業安定所)からのお願い|厚生労働省

資格取得日に気をつける

雇用保険の資格取得日は、雇用契約期間の初日です。初日が日曜日や祝日など事業所の所定休日に当たる場合も、初日を記入します。例えば10月1日付で雇い入れ、10月1日が所定休日だったため10月2日から出社したときは、資格取得日は10月1日です。

また試用期間がある場合、資格取得日は試用期間の初日になります。本採用の日ではないため、気をつけましょう。

契約内容が変更された場合も注意が必要です。週所定労働時間が20時間未満だった従業員が、契約変更により所定労働時間が増加し、週20時間以上就労するようになった場合、資格取得日は雇入日ではなく、契約変更日です。

提出期限に遅れた場合は

雇用保険被保険者資格取得届は、雇入日の翌月10日までに提出することとされています。しかし書類が揃わない等の理由で、期日までに提出できないことがあるかもしれません。そうした場合は、1日でも早く提出してください。

提出が大幅に遅れた場合でも遡及して手続きができますが、遅延理由書等を添付する必要があります。

また2年以上提出が遅れた場合は、入社からの出勤簿や賃金台帳、疎明書等、多くの添付書類を準備しなければなりません。また入社時から雇用保険料が控除されていたことを賃金台帳等で証明する必要もあります。

そのような事態にならないよう、雇用保険被保険者資格取得届は早めの提出を心掛けましょう。

雇用保険資格取得届は確実に提出しよう!

従業員を雇入れたら、ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。雇用保険被保険者資格取得届の作成は複雑なものではありませんが、正確に記入する必要があります。なお提出方法は、ハローワークの窓口に持参、郵送、電子申請のいずれも可能です。

雇用保険の資格取得手続きがなされていないと、従業員は失業や自主的な教育訓練、育児休業などについて必要な保険給付を受けられなくなります。

従業員がそのような不利益を受けないよう、確実に手続きをしておきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

年金制度改正法とは?2022年4月施行に備えて徹底解説!

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が2020年5月に成立し、2022年4月から施行されます。この改正により厚生年金の加入の対象となる被保険者が増加するほ…

詳しくみる被保険者整理番号とは?健康保険・厚生年金の確認方法と必要な場合を解説

被保険者整理番号とは社会保険の加入手続きの際に発行され、登録内容を変更する際に必要となる番号です。 本記事では、自分の被保険者整理番号が不明という方や人事部の方へ被保険者整理番号に…

詳しくみる雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)の記入例とポイント解説

従業員が育児休業を取得する際、初回申請書(育児休業給付受給資格確認票)とあわせて提出が必要になるのが「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」です。 この書類の作成は担当者の方に…

詳しくみる雇用保険被保険者離職証明書の離職理由|自己都合・会社都合の書き方やコードを解説

雇用保険被保険者離職証明書および離職票に記載される離職理由は、退職後の失業保険(基本手当)の受給内容を左右する重要な項目です。離職理由の書き方や、ハローワークが判断する離職区分コー…

詳しくみる自己都合か会社都合か?退職理由で違う失業保険の給付

毎月の給与明細を見ると、「雇用保険料」という項目があることがわかります。雇用保険は退職したときのために掛けている保険です。退職と言っても、会社の経営が傾いて辞めざるを得ない場合や、…

詳しくみる被保険者資格喪失届とは?提出先や記入例、雇用保険の喪失届との違いも解説!

健康保険・厚生年金保険の被保険者が資格を喪失する際は、被保険者資格喪失届を提出する必要があります。被保険者資格喪失届の提出期限は、資格を喪失した日の翌日から5日以内に、会社を管轄す…

詳しくみる