- 更新日 : 2025年4月3日

外国人労働者の受け入れに必要な教育とは?日本語教育の現状や7つの解決策を紹介

外国人労働者を雇用するにあたり、大きな課題となるのが教育です。低い日本語レベルによって伝達ミスが起きてしまったり、安全教育の不足によって労働災害が起きてしまったりするリスクが想定されます。

そこで本記事では、外国人労働者への教育について、現状や問題、7つの解決策を紹介します。外国人労働者の採用を検討している企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

外国人労働者の実態

外国人労働者の実態について、雇用状況と就労上のトラブルにわけて解説します。

外国人労働者の雇用状況

厚生労働省の「令和5年外国人雇用実態調査の概況」によると、雇用保険被保険者数5人以上の事業所における外国人労働者は約160万人です。

産業別に見ると、製造業が最多の約51万人、次いでサービス業が約27万人、卸売・小売業が約17万人と続きます。企業規模別では、100~499人規模がもっとも多く、中小企業の製造業での雇用が多い状況です。背景には、日本企業の人手不足や専門スキルへのニーズが考えられます。

外国人労働者の就労上のトラブル

厚生労働省の「令和5年外国人雇用実態調査の概況」によると、企業側は外国人労働者の雇用において「日本語能力不足によるコミュニケーションの困難さ」を最大の課題としています。

一方で、外国人労働者側も「事前の説明以上の高い日本語能力を求められる」ことに不満を感じていることが明らかになりました。

この結果から、企業と外国人労働者の間には、日本語能力に関する認識のギャップが存在することがわかります。企業は、外国人労働者の日本語能力に応じた業務分担や、日本語学習支援などの対策を講じる必要があるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避メソッド

雇用契約手続きは雇入れ時に必ず発生しますが、法律に違反しないよう注意を払いながら実施する必要があります。

本資料では、労働条件通知書・雇用契約書の基本ルールをはじめ、作成・発行のポイントやトラブル事例について紹介します。

入社・退職・異動の手続きガイドブック

書類の回収・作成・提出など手間のかかる入社・退職・異動(昇給・昇格、転勤)の手続き。

最新の制度をもとに、よくある質問やチェックポイントを交えながら、各手続きに必要な情報をまとめて紹介します。

外国人の厚生年金加入 チェックリスト

外国人従業員の、厚生年金加入に関する事項をまとめたチェックリストです。必要な確認項目をリスト形式で簡単にチェックすることができます。

業務における確認漏れの防止や、手続きの際の参考資料としてご活用ください。

在日外国人 マイナンバー管理マニュアル

在日外国人のマイナンバー管理に関するマニュアル資料です。業務において、外国人のマイナンバーを取り扱う際にご確認いただけます。

ダウンロード後、管理業務の参考資料としてご活用ください。

外国人労働者の日本語教育における現状

外国人労働者の日本語教育における現状について解説します。日本語学習者数の推移や外国人労働者の日本語レベルを把握しておきましょう。

日本語教師数と日本語学習者数の推移

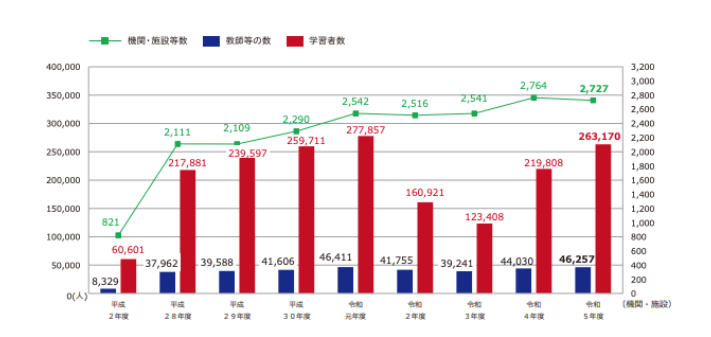

文化庁の「令和5年度 日本語教育実態調査結果」によると、日本国内の日本語教師等数は46,257人、日本語学習者数は263,170人、日本語教育実施機関・施設等数は2,727箇所です。

引用:文化庁「令和5年度 日本語教育実態調査結果(パンフレット版)」

コロナ禍で一時停滞したものの、平成2年度と比較して日本語教師等の数は約5.6倍、日本語学習者の数は約4.3倍に増加しています。

ただし、日本語教師等数は日本語学習者数に対して5~6人に1人の割合となっており、教師の数が不足していることが課題と考えられるでしょう。

外国人労働者の日本語レベル

外国人労働者の日本語能力を測る基準として「日本語能力試験(JLPT)」が広く採用されています。レベルはN1からN5まであり、N1がもっとも高く、N5が最低レベルです。

| レベル | 詳細 |

|---|---|

| N1 | 幅広い場面で使われる日本語を理解できる |

| N2 | 日常的な場面に加え、幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる |

| N3 | 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる |

| N4 | 基本的な日本語を理解できる |

| N5 | 基本的な日本語をある程度理解できる |

現状として、外国人労働者の日本語レベルはN3が20.6%でもっとも多く、次いでN5が多い状況で18.2%を占めています。これは、日常会話レベルの日本語能力を持つ人が一定数いる一方で、基礎的な日本語能力に課題を抱える人も多いことを示しています。

外国人労働者に必要な3つの教育

外国人労働者には、大きくわけて以下3つの教育が必要です。

日本語教育

外国人労働者の雇用における課題解決には、日本語能力の向上が不可欠です。正確な日本語理解は、指示内容の的確な実行を促し、作業ミスや業務効率低下を防ぎます。労働者側の言語能力向上は、チームコミュニケーションを円滑にし、協調性の向上にも役立つでしょう。

また、日本語教育と並行して、日本の文化やビジネスマナーを教えることも重要です。職場での挨拶や日本人の働き方に対する価値観を共有することで、相互理解を深め、認識の齟齬によるストレスを軽減できます。

企業と労働者が互いの文化や価値観を尊重し、理解を深めることで、よりよい労働環境を築きやすくなるでしょう。

業務教育

外国人労働者が円滑に業務を遂行するためには、業務に関する教育も必要です。仕事内容や対応方法を具体的に教えることで、製品やサービスの品質を維持できます。また、業務内容の理解は、外国人労働者の成功体験につながり、モチベーション向上にも寄与するでしょう。

適切な教育は、外国人労働者のスキルアップを促し、企業全体の生産性向上につながります。外国人労働者と企業双方にとってメリットをもたらすでしょう。

安全衛生教育

安全衛生教育は、労働者が安全に業務を行うために必須の教育です。とくに、重機や化学物質を扱う製造業・建設業では、危険を伴う作業も多いため、安全対策の徹底が求められます。

外国人労働者の中には、日本の「安全第一」という考え方に馴染みのない人もいます。そのため、安全に関する基本的な考え方から、具体的な作業手順から緊急時の対応まで、体系的に教育することが重要です。

また、安全衛生教育は単に知識を伝えるだけでなく、実際の作業現場での訓練や定期的な見直しを通して、安全意識を定着させることが大切です。

外国人労働者への教育不足によって生じる問題

外国人労働者への教育が不十分の場合、以下のような問題が発生するリスクが高まります。

労働災害が起きる

外国人労働者への安全衛生教育不足は、労働災害リスクを高めます。厚生労働省の「令和5年 外国人労働者の労働災害発生状況」によると、日本人を含む労働災害発生率が2.36%なのに対し、外国人労働者の労働災害発生率は2.77%と比較的高いです。これは、日本語能力不足による操作ミスや、安全知識の欠如が原因だと考えられます。

労働災害は、労働者の障害や死亡につながる可能性もあり、企業は適切な教育を行う責任があります。安全衛生教育では、安全に関する基礎知識を教えることが重要であり、きちんと理解してもらうために多言語の教材準備も求められるでしょう。

参考:厚生労働省「令和5年 外国人労働者の労働災害発生状況」

生産性が落ちる

業務に必要なスキルや知識不足は、作業効率を低下させ、ミスやトラブルを招きます。とくに外国人労働者の場合、日本語能力不足が指示理解の遅延につながることもあります。

人手不足解消のために雇用しても、生産性低下を招いては意味がありません。対策として、雇用前に日本語能力やスキルをチェックし、研修を実施しましょう。業務手順やルールを明確に伝え、質問しやすい環境を作ることも重要です。

適切な教育とサポート体制を整えることで、外国人労働者の能力を最大限に引き出し、企業全体の生産性向上につなげましょう。

製品やサービスの品質が落ちる

製造業では、教育不足が製品の品質に影響し、接客業では顧客満足度を低下させる可能性があります。品質の悪さは口コミで広まり、企業の信頼を損なう恐れもあります。

外国人労働者一人ひとりに、語学や業務スキル教育を徹底し、品質を担保することが重要です。教育体制を整えて定期的なスキルチェックを行うことで、品質のばらつきを防ぎ、安定したサービス提供につなげるようにしましょう。

外国人労働者に対する教育問題の解決策7選

外国人労働者に対する教育問題の解決策7選を紹介します。日本語教育・業務教育・安全衛生教育の3つの教育にわけてそれぞれ解説するので、自社に足りていない教育からチェックしてみましょう。

【日本語教育】現場でよく使う日本語を教える

外国人労働者への日本語教育を急ぐ場合、まずは現場で頻繁に使うフレーズから教えましょう。本格的な語学学習は時間と手間がかかりますが、実用的なフレーズさえ覚えていれば、即戦力につながります。

「お願いします」「確認します」など、日常業務で頻出する言葉から始め、徐々に語彙を増やしていきましょう。外国人労働者が多い現場では、用語リストや進捗管理用のチェックリストを作成すると効率的です。

これにより、外国人労働者はスムーズに業務に馴染み、企業はコミュニケーションの円滑化と業務効率向上を図れます。

【日本語教育】日本語研修を行う

長期的な視点では、外国人労働者の日本語能力の向上は不可欠です。日本語習得には時間を要しますが、学習指導は業務や安全教育の効果を高めます。自社で授業を行うケースもありますが、一般的に習得が難しいと言われている日本語を教育させるなら、専門スキルのある講師への依頼がおすすめです。

また、効率的な学習のために、オンライン授業やeラーニング教材を活用するのもいいでしょう。外国人労働者は自身のペースで学習を進められるようになり、スピーディーな日本語習得が期待できます。

【日本語教育】日本語学校や日本語教室に通ってもらう

企業内研修が難しい場合、外国人労働者自身に日本語学校や教室への通学を促すのも有効な手段です。日本語学校では、外国人労働者向けの研修を提供している場合もあり、専門的な指導によって短期間での日本語習得も期待できるでしょう。

ただし、外国人労働者が働きながら通うことになるため、企業は学費の一部負担や勤務時間の調整など、学習を支援する体制を整える必要があります。

【業務教育】マニュアルを整備する

外国人労働者への業務スキル教育には、マニュアル整備が不可欠です。先輩社員による個別指導は膨大な時間と教育コストがかかりますが、マニュアルがあれば効率的に学習できます。どうしても口頭で教える必要がある場面であっても、マニュアルによって事前に作業方法を確認してもらえば、飲み込みも早くなるでしょう。

外国人労働者の日本語能力が低い場合は、母国語マニュアルも用意しておくのがおすすめです。手間はかかりますが、マニュアル作成ツールを活用することでスピーディーに作成でき、長期間活用することを考慮すれば企業全体の業務効率化に貢献するでしょう。

【業務教育】専任の担当者を配備する

外国人労働者の教育には、専任担当者の配置が有効です。企業は効率的な教育体制を構築でき、労働者も安心して相談できるメリットがあります。

とくに、英語でのコミュニケーションが可能な担当者を配置すれば、日本語に不安がある労働者も安心して働けるようになります。専任担当者によるきめ細やかなサポートは、ミスやトラブルの未然防止にもつながり、企業全体の生産性向上にも貢献するでしょう。

【安全衛生教育】視覚的にわかる教材を用意する

製造業や建設業では、安全教育がとくに重要です。安全にかかわる手順の説明や機械の操作方法を日本語だけで説明すると、正しく理解できずに労働災害につながってしまうこともあります。

危険を伴う作業の場合は、動画やイラストによって視覚的にわかるほうが理解しやすいです。イラストによって実際の合図や標識を理解してもらったり、動画によって細かい作業や事例を理解してもらったりすると効果的です。

厚生労働省の職場のあんぜんサイトに掲載されているヒヤリ・ハット事例も参考にしてみましょう。

【安全衛生教育】実際の現場で教える

座学での教育後、必ず実際の現場でも実地教育を行いましょう。知識として理解していても、実際に手を動かすことで、作業内容をより深く理解できます。人手不足の現場では、即戦力を求める気持ちも理解できますが、安全を最優先に考えるのであれば、現場での体験学習が必要です。

教育コストは一時的に増えるかもしれませんが、徹底的な現場教育は、事故やミスを未然に防ぎ、長期的な視点で見れば企業全体のコスト削減につながります。

外国人労働者を教育して生産性や品質の向上を目指そう

外国人労働者の雇用は増加傾向にありますが、企業と労働者間の日本語能力に関する認識ギャップが課題となっています。日本語学習者は増加しているものの、日本語教師不足や外国人労働者の日本語レベルが高くない点も問題点として挙げられるでしょう。

外国人労働者への教育不足は労働災害や生産性低下、品質低下を招きます。企業は「日本語教育」「業務教育」「安全教育」をバランスよく行い、外国人労働者の能力を引き出し、安全で生産性の高い職場環境を目指しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

モラハラとは?家庭内や職場で発生しやすい例や対処法などを解説

モラハラ(モラルハラスメント)とは、倫理や道徳(モラル)に反した言動によって、相手の精神や尊厳を傷つける「精神的な暴力」のことです。肉体的な暴力(DVや傷害)と異なり、目に見える傷…

詳しくみる試用期間で辞める人の理由は?よくある退職原因と企業・従業員の対応方法を解説

試用期間で辞める人は、なぜ早期の決断に至るのでしょうか。その背景には、入社前後のギャップなど、いくつかの典型的な退職原因が存在します。 この記事では、試用期間における退職のよくある…

詳しくみる労働時間の端数処理とは?切り上げ、切り捨てルール、計算例まとめ

労働時間の端数処理は、正確な賃金支払いのために欠かせない実務対応です。処理方法を誤ると、1分未満の端数であっても賃金トラブルや労使間の不信感につながるおそれがあります。原則として労…

詳しくみるリフレーミングとは?意味や効果、メリットを具体例を用いて解説

リフレーミングとは、物事や状況の見方を別の視点から捉え直すという心理学の用語です。ネガティブな事象も視点を変えることで、前向きな気持ちになったり、コミュニケーションを円滑にしたりす…

詳しくみる女性が本当に嬉しい福利厚生ランキング!働きやすい職場への取り組みを解説

近年、多くの企業が女性社員向けの福利厚生を充実させています。これは少子高齢化や働き方改革が進む中で、女性が出産や育児を経ても安心してキャリアを継続できる環境が求められているからです…

詳しくみる異動のお菓子はいらない?相場やタイミング、誰に渡すかなども解説

部署異動の挨拶まわりでお菓子などの手土産を渡す慣習がありますが、お菓子が本当に必要なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、異動のお菓子が必要なケースや渡す…

詳しくみる