- 更新日 : 2026年1月8日

退職金制度は変更できる?変更や廃止のタイミングと必要な手続きを解説【規定テンプレつき】

退職金制度を変更するタイミングとしては、人件費削減や従業員の満足度を向上させたい場合などが考えられます。

しかし退職金制度を変更するには、原則、従業員や労働組合へ説明したうえでの合意が必要です。

従業員にとって有利な変更であれば合意を得ることは難しくありませんが、不利な変更となる場合は、退職金制度変更によるマイナス面をカバーできる代替策を用意して理解を得る必要があるでしょう。

目次

退職金制度の変更を検討するタイミング

企業にとって、人件費の増加や従業員の満足度の低下など、さまざまな問題を抱えることがあるでしょう。問題が発生したタイミングで退職金制度の変更を検討することは、よい結果へつながる場合があります。

具体的に、どのようなタイミングや問題発生時に、退職金制度の変更を検討すべきなのか解説します。

人件費を削減したい時

退職金制度の見直しを検討することで、人件費の削減につながることがあります。

退職金の支給方法や計算基準を見直すことで、企業の負担軽減が見込まれる可能性があるためです。

たとえば、これまでの退職金制度から確定拠出年金制度(DC)へ移行すれば、企業が毎月一定額を拠出すればよいため、将来的に大きな金額がまとめて必要になることはありません。

また、これまでの退職金制度において退職金額を勤続年数をもとに計算していたのであれば、ポイント制や別テーブル方式などを導入することで従業員の貢献度に応じて柔軟に支給できるようになります。たとえば、自己都合退職者や懲戒免職による従業員への退職金を減額でき、貢献度が高い従業員へ多く支払うなど、適切な評価を行いながら人件費がおさえられるでしょう。

従業員の満足度アップが必要な時

退職金制度の変更内容によっては、従業員の満足度アップにつながる場合があります。

退職金制度の透明性と公平性を明確にすることで、従業員が自分の退職金がどのように計算されるかを理解し、納得してもらうことが期待できます。

公平な基準は、従業員の制度へ対する信頼感を高めます。透明性が欠如している場合、従業員は不安を感じ、制度に対して不満を抱くことがあるでしょう。

さらに、将来的に安定した退職金が受け取れることは、従業員にとって長期的に働くためのモチベーション向上につながります。

とくに、勤続年数にかかわらず、企業への貢献度が高いほど退職金が多くもらえる仕組みを導入すれば、さらに満足度の向上が期待できます。

採用する人材の数や質を上げたい時

退職金制度を変更することで、採用する人材の数や質の向上が期待できます。

なぜなら、求職者にとって福利厚生は、就職先を決めるうえでの判断材料のひとつだからです。とくに従業員にとって安心材料となる退職金制度が導入されていれば、長期的な雇用を希望する人材が集まりやすいでしょう。

退職金制度の変更により求人内容がより良いものとなれば、求職者の目に留まることが増え、優秀な人材を確保しやすくなるため、採用数の増加が見込めます。

また、退職金制度の見直し内容によっては社員のモチベーション向上につながるでしょう。そのため、離職率が下がり、結果として質の高い人材を集めやすくなります。

人事制度を再構築する時

退職金制度は、企業の人事政策に大きな影響を与えるため、人事制度を再構築したい時に変更がおすすめです。

とくに昨今では、若手社員や優秀な人材を確保するためには、従来の年功序列に基づいた仕組みではなく、能力や実績にもとづく評価制度が重視される傾向にあります。

たとえば、これまでの退職金制度から確定拠出年金制度(DC)へ変更するとしましょう。すると、従業員の自己責任によって掛金が運用されるため、社内評価にかかわらず、企業が将来的にまとまった額の退職金支払債務を負うことはありません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント

給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。

この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。

給与規程(ワード)

こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

給与計算 端数処理ガイドブック

給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。

本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。

給与計算がよくわかるガイド

人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。

複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。

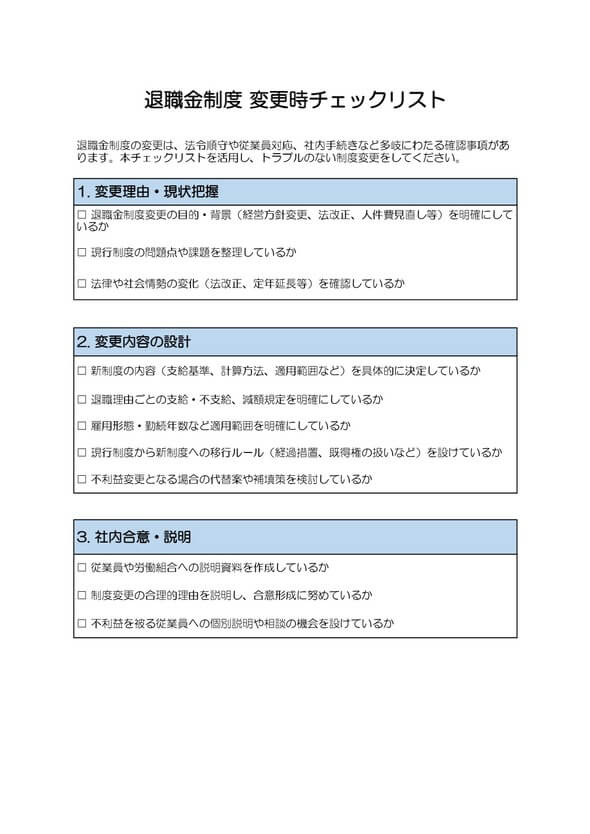

退職金制度を変更する時の注意点

退職金制度の導入・変更・廃止を検討する際には、それぞれ異なる注意点をおさえて進めることが大切です。

これら3つの内容に共通していることは、原則、必ず従業員へ説明したうえで合意を得る必要がある点です。

特に退職金制度の変更・廃止にあたってその理由が客観的に合理的であると判断される場合には従業員の合意なしに進められます。

ただし、このように強行的に変更・廃止を実施した場合、その後従業員が退職するタイミングでトラブルになるおそれがあります。その際に退職金制度の変更・廃止の理由が客観的に合理的なものではないと司法の場で判断されると、その変更・廃止は無効となり、変更・廃止前の規程にもとづく退職金の支給を命じられるリスクを抱え続けることになります。

こういった労使トラブルを避けるためにも、一方的な変更・廃止は極力避け、従業員・労働組合と協議の上同意を得て実施することが大切です。

導入

退職金制度を導入する際は、下記3つのポイントに注意が必要です。

- 制度の導入目的を明確にする

- 退職金制度における注意点と企業への負担を考慮する

- 従業員へ説明して合意を得る必要がある

退職金制度の導入目的を明確にしない場合、社内のニーズと会わない退職金制度を導入してしまい、反対に従業員の満足度が低下したり企業の負担が増えたりする場合があります。

次に、退職金制度には複数の種類があり、企業の状況や従業員のニーズに応じた退職金制度を導入しましょう。導入後は安易に廃止や変更できないため、将来的な経営状況を考慮し慎重な判断が必要です。

さらに、従業員へ説明を行い、合意を得ることも重要です。制度の概要とメリットやデメリットなどについて十分に説明したうえで、従業員からの理解と支持を得れば、退職金制度の継続につながります。

変更

退職金制度を導入する際は、下記3つのポイントに注意が必要です。

- 従業員の合意が必要

- 退職金制度の変更により支給水準が下がる場合はハードルが高い

- 一度退職金制度を変更したら、廃止や再度の変更は難しい

退職金制度を変更することで、支給水準が上がる場合は従業員からの合意を得ることは難しくないでしょう。しかし、支給水準が下がる場合は従業員にとって不利な条件変更となるため、合意を得るのは非常に困難となることが予想されます。そのため、不利益な変更を行う場合、次に解説する退職金制度を廃止する場合と同様に慎重な対応が必要です。

また、一度作成した退職金制度を廃止したり再度水準を下げることは難しいため、変更が本当に自社のためになるのか、慎重に検討しましょう。

廃止

退職金制度を廃止する際は、下記3つのポイントに注意が必要です。

- 「労働条件の不利益変更」に該当するため、従業員や労働組合の合意が不可欠

- 廃止時の退職金精算方法について考慮する

- 従業員のモチベーション低下に対する対策を検討する

退職金制度の廃止、条件の低下は「労働条件の不利益変更」にあたります。「労働条件の不利益変更」を行うには、合理的な理由を明確にしたうえで従業員や労働組合への説明と合意のうえ実施しましょう。

また、退職金制度を廃止したとしても、すぐに企業の負担が減るわけではありません。

廃止時点で発生している退職金を計算して適切に支払い、加えて税務上の取り扱いにも注意が必要です。

さらに、従業員のモチベーション低下を防ぐための対策も検討しましょう。

退職金制度の廃止は従業員の老後の生活に大きな影響を与えるため、代替手段や十分な説明を用意し、納得してもらう必要があります。

退職金規程の無料テンプレート

マネーフォワード クラウドでは、退職金規程の無料テンプレートをご用意しております。

無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

経営悪化を理由に退職金を減額できる?

退職金制度を減額する際は、原則、従業員からの合意が必要です。しかし、従業員にとって不利益を被る場合は、合意が得られない場合もあるでしょう。

合意が得られなくても、企業側にとって合理的な理由があれば、退職金制度の減額が認められる場合があります。労働契約法第10条により、合理性があるかどうか判断するためには、下記が基準とされます。

- 労働者の受ける不利益の程度

- 労働条件の変更の必要性

- 変更後の就業規則の相当性

- 労働組合等との交渉の状況

- その他の就業規則の変更に係る事情

5つ目の「その他の就業規則の変更に係る事情」は、就業規則を変更するにあたって、従業員の不利益を補う代替案や、代償措置の有無などがあります。

過去に、経営悪化を理由とした、退職金の減額が認められた事例があります。

| 案件の概要 | 認められた理由 |

|---|---|

| 7つの農協の合併に伴い、就業規則の変更が行われた。農協の退職金の支給額が引き下げられた。 最高裁三小判決 昭 63.2.16 大曲市農協事件 |

|

※参照:福井県 労働委員会事務局 G-1.経営悪化を理由とした退職金減額

合併により退職金制度の変更の必要性が高いこと、退職金制度以外における待遇が向上した点から、労働契約法第10条を満たしているとされ、退職金制度の減額が認められました。

退職金制度を廃止する場合の手続き

退職金制度を廃止する際は、下記の手順で手続きを進めましょう。

- 従業員や労働組合から合意を得る

- 労働組合の承諾を得る

- 就業規則を変更する

- 労働者代表から意見書をもらう

- 管轄の労働基準監督署へ就業規則届を提出する

退職金制度を廃止する理由や影響について、従業員に対して誠実に説明し、理解を求めましょう。可能であれば、従業員一人ひとりに説明をして合意を得る方法が望ましいです。

退職金制度の代替手段についても説明し、合意書を取得しましょう。

労働組合が存在する場合は、組合との協議を行い、合意が得られれば全組合員が合意したとみなされます。従業員数が多く、個別での対応が難しい場合におすすめです。

また、自社の就業規則に退職金についての記載がある場合は、削除と変更が必要です。

従業員を常時10名以上雇用する事業場がある企業は、退職金制度を廃止する場合、就業規則を変更して管轄の労働基準監督署への届け出が義務付けられています。

新たに退職金制度を導入する場合のポイント

退職金制度を新しく導入する場合は、下記のポイントをおさえて導入しましょう。

- 透明性のある退職金制度を導入する

- 既存の制度との整合性を維持する

- 労働関連法規に違反しないか確認する

- 企業への影響を考慮する

- 従業員へ説明して合意を得る

新たに退職金制度を導入する際には、従業員に対して透明性を持たせる必要があります。

具体的には、退職金が決まる基準や受け取れる退職金の金額を明確にしましょう。たとえばポイント制なら、勤続年数や職能等級、人事評価などの要素をどのようにポイント化して退職金へ反映させるかを示せます。

退職金制度は法律上の義務ではありませんが、導入や変更には労働基準法や労働契約法など関連法規への配慮が必要です。

さらに、退職金制度は企業の財務状況に大きな影響を与えるため、新たな制度導入によって発生するコストや将来的な負担についてもシミュレーションしましょう。

退職金制度の導入は従業員にとって有利な制度ですが、制度変更に伴う従業員への説明は、必ず行い、合意を得ましょう。

退職金を変更する場合は従業員への説明と合意が必要

退職金制度を変更するには、従業員にとって不利益を被る場合でも利益に該当する場合でも、かならず説明のうえ合意が必要です。

とくに従業員にとって不利益を被る場合は「労働条件の不利益変更」に該当するため、従業員および労働組合の合意が必要になります。

合意が得られない場合は、退職金制度の変更によって生じるマイナス面をカバーできる代替案を用意し、従業員の負担を軽減させる姿勢が大切です。

また、退職金制度を新しく導入する場合は、従業員へのモチベーション向上や人材確保数の増加などのメリットがあります。一方で、一度制定したら変更・廃止が難しい点に注意し、慎重に判断することが大切です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

割増賃金とは?計算方法や60時間超の割増率、未払い時の対処法までわかりやすく解説

従業員に法定労働時間を超えて労働させた場合や、法定休日に労働させた場合、企業は通常よりも高い率で計算した割増賃金を支払う必要があります。これは労働基準法で定められた企業の義務であり…

詳しくみる退職後の住民税の手続きを徹底解説!会社と退職者本人がそれぞれやるべきこととは?

退職者の住民税は、在職中と支払い方が大きく変わるため、「いつ、いくら請求されるのだろう」「何か手続きが必要なのだろうか」と不安に感じる方も少なくありません。住民税は前年の所得に対し…

詳しくみる給与計算・給与管理・給与明細の無料テンプレート 18選(Excel・自動計算)

毎月の給与計算は、正確性と迅速性が求められる重要な業務です。とくに、創業期や従業員数が少ない中小企業では、コストを抑えるためにExcelの給与計算テンプレートの活用を検討するケース…

詳しくみる給与計算は社労士に依頼すべき?メリットや報酬相場、税理士との違いも!【無料テンプレートつき】

給与計算は社労士に依頼することで、法令遵守と業務効率化が図れます。ただし、税務関連の一部業務は税理士の専門範囲となるため、依頼内容には注意が必要です。 本記事では、社労士に給与計算…

詳しくみる【無料テンプレ付】従業員の給与管理をエクセルでする方法|便利な関数や注意点を紹介

人事労務の仕事の1つとして、従業員の給与管理が挙げられます。もし給与管理の負担軽減を目指す方法を模索している場合は、エクセルがおすすめです。エクセルにはさまざまな関数があり、それら…

詳しくみる定額減税の給与計算やシミュレーション例をわかりやすく解説

政府の経済政策の一環として、定額減税が導入されることになりました。この制度は、従業員の税負担を軽減し、経済活性化を図るための取り組みです。給与計算の現場では、この定額減税の適用に際…

詳しくみる

-e1762740828456.png)